溫柔而硬頸地活著並註視著——《少年來了》書評

文|By Sir.春風燒

無論光州事件說多少遍,用電影、電視劇或小說多少種藝術形式反復提及,都不嫌多。韓國近20年井噴式湧現以轉型正義為題材的優秀敘事作品,彷彿提醒每個韓國公民,已經長出的現代文明的嫩芽,是靠無數手無寸鐵的平凡人篳路藍縷栽種出來的,而東亞儒家文化圈的祖傳土壤既厚且毒,這點嫩芽隨時凋謝於瞬息之間——我太能體會東亞人這種巨大的不安全感了。年紀越長,人禍見得越多,就教人愈發接受「南橘北枳」是個事實,而非歧視。類似地,最近媒體大肆宣傳韓江是奪得諾貝爾文學獎的首個亞洲女性作家,我起初反感這樣過分強調地域與性別背景,看似在迎合某種政治正確;但轉念一想,亞洲那樣的文化土壤哦,在亞洲還要當女性哦,這樣疊buff要經歷何種成長和生活困境,這是多了不起的一件事。

《少年來了》是韓江的一部很重要的小說。過去韓江在專訪中提及,寫作這部小說時,每寫一章都很煎熬,有過動念不想再寫下去,停筆數日緩緩,才能又提筆。甚至,中文譯者尹嘉玄邊翻譯邊對身邊親友訴苦:「心情好沉重」,並在交稿後一段長時間內都未能走出悲痛的情緒。譯者在譯後記中寫道:「從翻開小說內文的第一頁起,你便加入了這群人,你不再只是旁觀者,無法置身事外,不得不身歷其中,甚至感同身受,和他們一起勇敢挺身而出、捍衛自由;一起面對無情的子彈貫穿身體、血流成河、變成幽魂,一起目睹那些殘忍的施暴畫面和堆積成塔的屍體,並且一起承受嚴刑拷打、百般凌辱,以及事件過後在心中揮之不去的那些陰霾,甚至也得承受身為『倖存者』的沉痛與難以抹滅的愧疚。人性最醜陋的黑暗面與美麗面,都被作者刻劃得淋漓盡致,你會對原來人性可以如此殘暴感到不寒而慄,也會感嘆人性的溫暖竟會留下無限哀愁,並體會得來不易的自由何其珍貴。」沒錯,在小說第一章《雛鳥》,韓江就以「你」寫作,讀者猶如戴上VR頭顯參加追悼會,由作者領著每一個有良知的讀者親歷恐懼與悲憤——

再也難忍這股惡臭味的你,終於打直腰桿站著。你環顧昏暗的室內,死者頭邊的蠟燭火焰不停搖擺,宛如一雙雙寂靜的眼眸在注視著你。

「人死了以後靈魂會到哪兒去?」「會在自己的身體旁停留多久?」你突然意識到這些問題。

一一確認完每根蠟燭是否需要更換以後,你朝出入口方向走去。

我們在觀看往生者時,其靈魂會不會也在一旁看著他們自己的面孔呢?

走出禮堂前,你回頭巡視了一番,不見任何靈魂蹤影,只有沉默仰躺的遺體,與臭氣沖天的腐屍味。

然而,這段過程中最令你不解的,是入棺之後舉行的簡略追悼會上,家屬要唱國歌這件事。而且在棺材上鋪蓋國旗、用繩子層層綑綁,也是件怪異的事情。究竟為何要為遭到國軍殺害的老百姓唱國歌?為何要用國旗來覆蓋棺材?彷彿害死這些人的主謀並非國家一樣。

當你小心翼翼開口詢問時,恩淑姊瞪大了眼睛回答道:

「是那些軍人為了掌權所以引發叛變啊,你不是也看見了嗎?大白天的毆打老百姓,後來發現無法掌控局面才改成開槍,是上頭指使他們這麼做的,怎麼能把那些人當成是國家呢?」

你得到了一個牛頭不對馬嘴的答覆,腦中一片混亂。那天下午剛好有多具遺體已確認完身分,走廊上到處都在舉行入棺儀式,啜泣聲夾雜著輪唱國歌的聲音,樂曲小節與小節重疊時形成了不協調的和音,你用心聆聽,彷彿只要這樣靜靜聽著,就能悟出何謂「國家」一樣。

讀到此處,我不覺寒氣逼人,反倒熱血沸騰。「少年來了」四個字充滿張力,正如譯者說的,對於聽命於長官的軍人來說,這四個字是他們極度畏懼的,他們害怕到要扣下扳機,去對付手無寸鐵卻意志堅定的年輕人;對於等待孩子平安回家的母親來說,則是最渴望聽到的四個字;讀者讀畢全書再唸一遍書名,則有難以言喻的悲傷與悽涼……平平無奇的四個字猶如良知的試紙,在立場各異的個體身上顯出不同的顏色,而韓江也正是用這樣的反差去體現真實和殘酷。

時窮節乃現,Covid一役後,世上的文明與野蠻衝突明顯加劇,但同時二者的邊界也越發清晰,抵抗野蠻的新聞畫面在在可見,而在《少年來了》小說中,筆者也同樣看到了韓江那種不卑不亢的意氣。喬治奧威爾那樣的寫法當然也精彩,但他的小說只作為其理念的載體,目的性就太強了,讀來彷彿目睹作者先把主旨和要點列好,再把角色當道具、情節當外衣,逐一嵌套,丁一卯二,太過規整,文學性因而削弱;而韓江的文字則不然,她不是試圖解構某種抽象的機制或權力關係,而是將愛恨融入具體的人際關係和生命歷程中,細膩地刻畫出個體在時代洪流中的隨之起伏與無力感,春風化雨,緩緩滲入讀者的皮膚內。

那天下午,家裡一片祥和。縱使外頭早已一團混亂、血流成河,母親依舊一如往常到大仁市場裡,拉開皮革店的鐵門做生意。父親搬運皮革布料箱時不小心閃到腰,只好躺在臥房裡。你用力推開那扇輕輕扣上的大門走進院子裡時,聽見二哥正在背英文單字。

「是東浩嗎?」

臥房裡頭傳出父親渾厚的嗓音。

「東浩回來啦?」

你沒有回應。

「東浩,你進來一下,幫爸踩踩腰吧。」

你假裝沒聽見,走去花圃附近打了一盆冰冷清澈的井水。你先將雙手放進水裡,接著直接把臉泡進水中,抬起頭之後,水珠從臉和脖子上直直流下。

「東浩!你在外面嗎?快過來。」

你用溼答答的手掌按下眼皮,站在石階上好一陣子,然後脫下運動鞋,穿著襪子踩過院子,走到臥房將門打開。父親正躺在裡面,整個房間充斥著濃濃的艾灸味。

「剛才又閃了一下,現在沒辦法起身了,你幫我踩踩吧,尤其是靠近屁股那裡。」

你脫下襪子,右腳放在父親腰部下方,控制著自己的力道,只用一半體重踩壓。

「你這小子整天都去哪裡鬼混,你媽打了多少通電話找你知道嗎?她想確認你到底回來了沒有。聽好了喔,絕對不准靠近那些示威群眾,我聽說昨晚車站那裡才有人被槍斃……很荒謬吧,拳頭怎麼可能贏得過槍呢。」

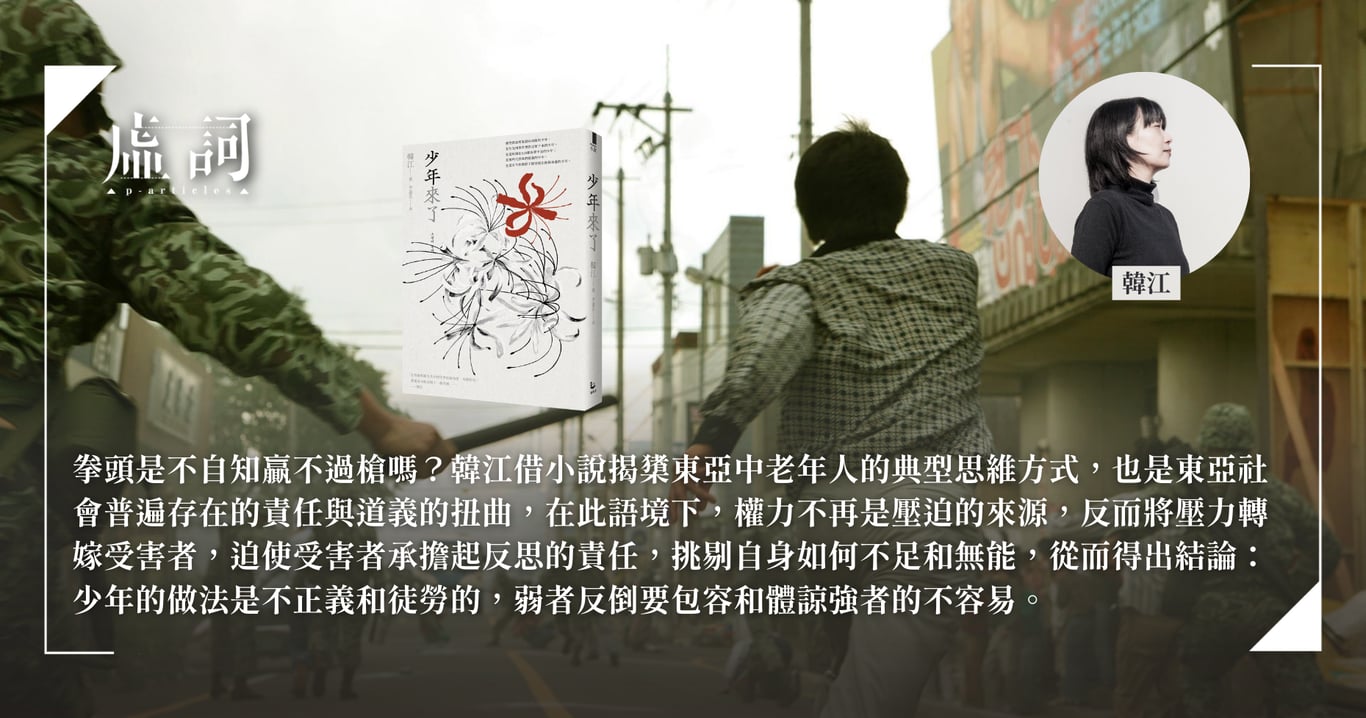

主角之一東浩,年僅15歲,韓江通過東浩父親隨口的淡然一句「很荒謬吧,拳頭怎麼可能贏得過槍呢」把少年和中年之間的代際張力、理想與現實之間的張力、渺小個體和強大極權之間的張力同時拉滿。我想,比「拳頭怎麼可能贏得過槍」更荒謬的是,槍為什麼要與拳頭比輸贏?一個人在問出「拳頭怎麼可能贏得過槍」之前,難道不應該先用腳指頭想想,拳頭是不自知贏不過槍嗎?韓江借小說揭橥東亞中老年人的典型思維方式,也是東亞社會普遍存在的責任與道義的扭曲,在此語境下,權力不再是壓迫的來源,反而將壓力轉嫁受害者,迫使受害者承擔起反思的責任,挑剔自身如何不足和無能,從而得出結論:少年的做法是不正義和徒勞的,弱者反倒要包容和體諒強者的不容易。終於,在滿身軟肋的中老年人的默許、妥協、姑息之下,扭曲的社會價值代代延續。

小說中,讀者還能看到韓江極其震撼的表達痛苦和絕望的文字,讀罷令人無不佩服作者直面暴力和創傷的勇氣:

有人拿一把三十公分的木尺不停往妳的子宮裡來回鑽數十次,說得出口嗎?有人用步槍的槍托肆意妄為地撐開妳的子宮入口,說得出口嗎?他們將下半身一直血流不止導致昏厥的妳,帶去國軍總醫院接受輸血,說得出口嗎?下體出血持續了兩年時間,血凝塊堵塞輸卵管使醫生宣告妳終身不孕,說得出口嗎?妳已經再也難以和其他人——尤其是和男人有所接觸,說得出口嗎?包括簡單的親吻、撫摸臉龐,甚至是夏天露出手臂和小腿時,他人停留在妳身上的視線,都會使妳感到痛苦難耐,說得出口嗎?妳開始厭惡自己的身體,摧毀所有的溫暖與愛意並逃離這些,把自己封閉起來,說得出口嗎?妳逃到更冷、更安全的地方,只為了存活下去。

在第五章《夜空中的瞳孔》,韓江又寫道:

伴著那首記憶猶新的歌曲,妳失了魂地沿著那輛公車消失的方向走去。數十萬名民眾紛紛走上街頭,往廣場方向走去。妳沒有看見那些從春天就手勾著手整天集體行動的大學生,只有老人、小學生、穿著工作制服的男女工人、打著領帶的年輕男子、穿著套裝腳踩高跟鞋的年輕女子,以及手拿長傘來充當武器、身穿新村外套的大叔。在這些群眾的隊伍前,還有一輛手推車,載著兩具在車站前被射死的男子遺體,一起往廣場走去。

讀來不免感慨唏噓,這把長傘,我好像也曾在哪兒見過。但願我們都有如韓江的眼睛,溫柔而不失硬頸地活著,並冷眼註視著這個世界。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!