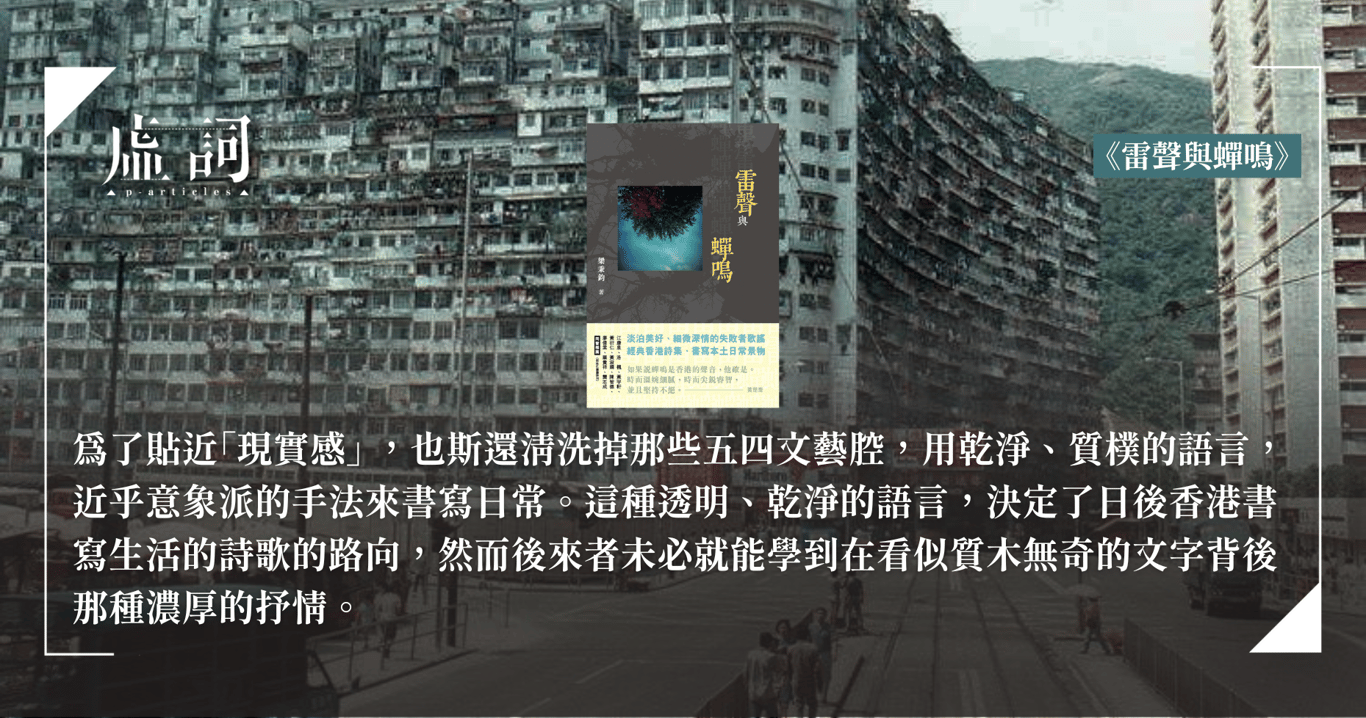

從日常透出現實感,抗現代主義的感冒——評《雷聲與蟬鳴》

文|序言書室

最近,香港文學生活館重印了梁秉鈞的《雷聲與蟬鳴》,距離上次文化工房的復刻本,已差不多15個年頭了,而這個「復刻本」,甚至在carousell有人以$380放售。但復刻版再對上大拇指半月刊在1978年的第一版,原來又有30載了。自從也斯(梁秉鈞)於2013年逝世以來,其在香港文學史的聲望一直上升,但作為他第一本詩集的《雷聲與蟬鳴》,好像要隔一段很長才得以再見天日。有見於這版封面比之前的色彩更斑斕,而且15年以來很多人不曾買到舊版《雷聲與蟬鳴》,銷情一般倒是令人詫異的,所以想淺談一下。

《雷聲與蟬鳴》裡的很多詩都寫於六十年代。那時候,中國大陸到處都是文攻武鬥,文藝活動莫不受其影響﹔在台灣,五十年代開始的現代詩運動正處於發展高峰,葉維廉、覃子豪、紀弦、方思、白萩、林泠、余光中、洛夫等響亮的名字,今天已成為台灣的經典。香港也處於現代主義和超現實主義的影響下(比如馬覺),還有中國大陸的文學與之平分秋色,但也有一些高舉生活經驗的作品。也斯無疑屬於最後這一批人,但又接受了現代主義的洗禮。

台灣的余光中,日後由現代主義轉為標榜傳統意象的新古典主義,八十年代也曾經影響香港一代人的詩風,論者談起也斯的時候,或會談到這兩種風格的對立,並以也斯回歸日常生活的風格,作為對現代主義、超現實主義的陌生化,或新古典的鄉土或家國題材的抗拒。也斯友人黃楚喬寫在書中的代序,也談到也斯的聲音,究竟近於詩集名稱中的「雷聲」還是「蟬鳴」。這是一個有趣的問題。黃楚喬說﹕「如果說蟬鳴是香港的聲音,他確是時而溫婉細膩,時而尖銳睿智,並且堅持不絕。」但說到雷聲,也斯也確實符合「雷聲使人醒來/現在雷聲沉寂了/滂沱大雨化作簷前的點滴」所描寫的。當然,聲音的大小,有時候亦不得不視乎周遭環境。

詩集分為七輯,分別是「未昇」、「突發性演出」、「香港」、「澳門」、「廣州.肇慶」、「臺灣」和「浮苔」,中間四輯以本土經驗或外地遊歷作題材,以「香港」一輯較膾炙人口,著名的〈中午在鰂魚涌〉就出自其中。很多人都說,這些詩記錄了香港(及其餘三輯的那些地方)的風土人情,但似乎較少人說,也斯在綿密細緻的靜物描寫中,亦曲線地呈現出自己的心靈狀態和人文素養,還有他對身邊事物的摯愛。這在當時可能是少見的寫法。

就像〈中午在鰂魚涌〉其中一節描寫外物和心境,有點像艾略特的客觀對應物又令人想起自白派的套路﹕

有時工作使我疲倦

有時那只是情緒

有時走過路上

細看一個磨剪刀的老人

有時只是雙腳擺動

像一把生銬的剪刀

下雨的日子淋一段路

有時希望遇見一把傘

有時只是

繼續淋下去

煙突冒煙

嬰兒啼哭

路邊的紙屑隨雨水沖下溝渠

總有修了太久的路

荒置的地盆

……面對台灣詩對現代主義、超現實主義、存在主義等主義的感冒,還有中國大陸社會主義寫實主義的教條,也斯的態度倒是令人想到以撒.柏林(Isaiah Berlin)強調的「現實感」(sense of reality)。置身自己所屬的時代,不單哲學思想需要「現實感」,文學創作也需要「現實感」,因為這是最貼近語言的使用者,即我們的真實狀況,而不是去追求一些不可能的鏡花水月。

為了貼近「現實感」,也斯還清洗掉那些五四文藝腔,用乾淨、質樸的語言,近乎意象派的手法來書寫日常。這種透明、乾淨的語言,決定了日後香港書寫生活的詩歌的路向,然而後來者未必就能學到在看似質木無奇的文字背後那種濃厚的抒情。

(標題為編輯所擬,文章授權轉載自序言書室Threads,原文連結:bit.ly/4dZH6mt。)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐