第5️⃣篇:除了小班教育,師生比和班師比數據還有什麽解讀價值?(下)

上集提要:

有關師生比中,師生比較大的學校和較細學校差距收窄,並由2006/2007學年相差約10名學生,到2022/2023的今天只差了約5名學生。

差距收窄將預示澳門教育界未來面對的問題,而本集將會試圖解答。

看完本篇內容:

你可以了解到師生比與班師比歷年變化及其意義。

先談這差距的數據從何而來?

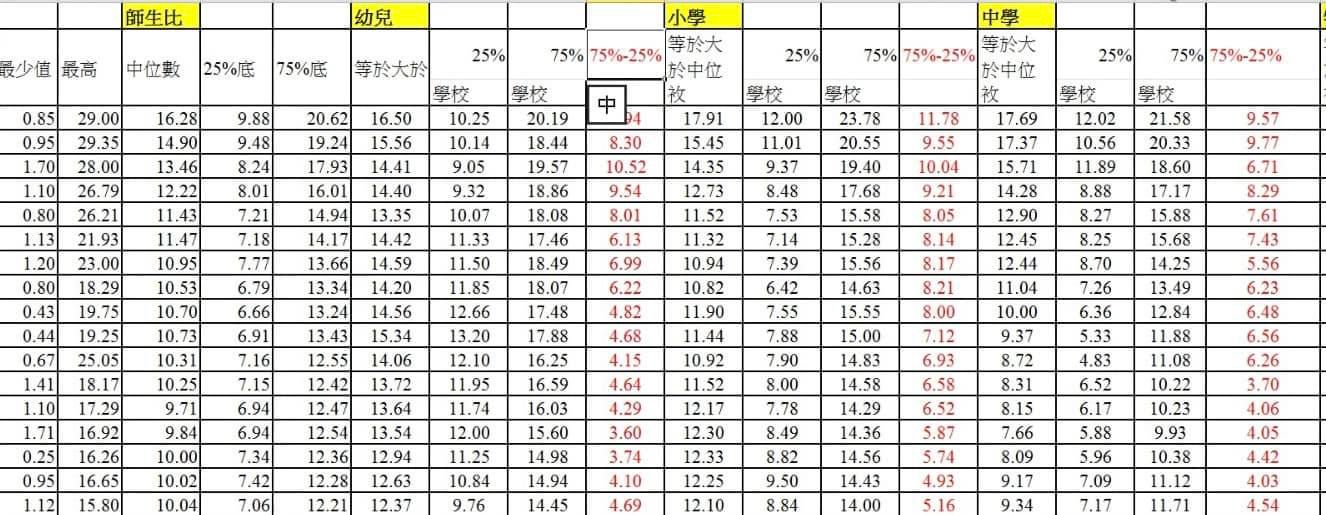

首先,先找出師生比25%學校和75%學校的數值,這樣便能找出低師生比與高師生比的基本比例,再以大比減細比的方式( = 75%學校- 25%學校),便能計算出差距。

下方是數據分析,如覺數字繁瑣可直接跳至結論或參下附圖。

先看幼兒階段,2006/2007學年的差距是9.94,而來到2022/2023的差距是4.96

小學階段,2006/2007學年的差距是11.78,而來到2022/2023的差距是5.16

中學階段,2006/2007學年的差距是9.57,而來到2022/2023的差距是4.54。

第一種解讀是各校在收生和招聘教師的距離日見收窄,所以大家的差距變少,但這看來與現況有差距。而另一種可能性是原本師生比較大的學校逐漸減少,以至和細校收生差距拉近,這論點從歷年數據的觀察中獲得佐證。

25%的學校師生比情況實和廿年前相約,但75%的學校則出現大幅下滑,詳細可見下附的一圖讀懂。簡單可以理解為:大校要就收生和教師比例間進行平衡。

談到這裡不得延伸「幼兒入學中央登記」,其對師生比與班師比有的影響力,相較於行政命令及對學校的資助,常為人忽視。作為一種半分發制度,背後有著攤分學生功能,這無疑有助細校生存。然而這種制度的效用限度在於:當學生整體人數不足時,大校還有多少條件把學生流入中小型學校?

與此同時,「中登」設計者相信起初也沒有意料到,當政府的無形之手對學生分流作介入以利各校生存,中小型學校在習慣被餵食情況,招生問題便不會被放大。惟當入校資源需要睇餸食飯時,這些學校是否有足夠的覺知與能力去開拓「生源」?

另外,教育史及教育經濟學的經驗告知我們,這只是問題開端,後續的難題才是困局所在:過剩師資人手,學校資源不足、校際差距拉大、教育公平性,殺校潛在危機等問題。相信我這小薯也能在一片歌舞昇平情況下嗅出風兩欲來,坐擁眾多教育博士人馬的行政體系,早已擬好應對良策。

而除了上述,班師比的歷年數字也是值得留意。

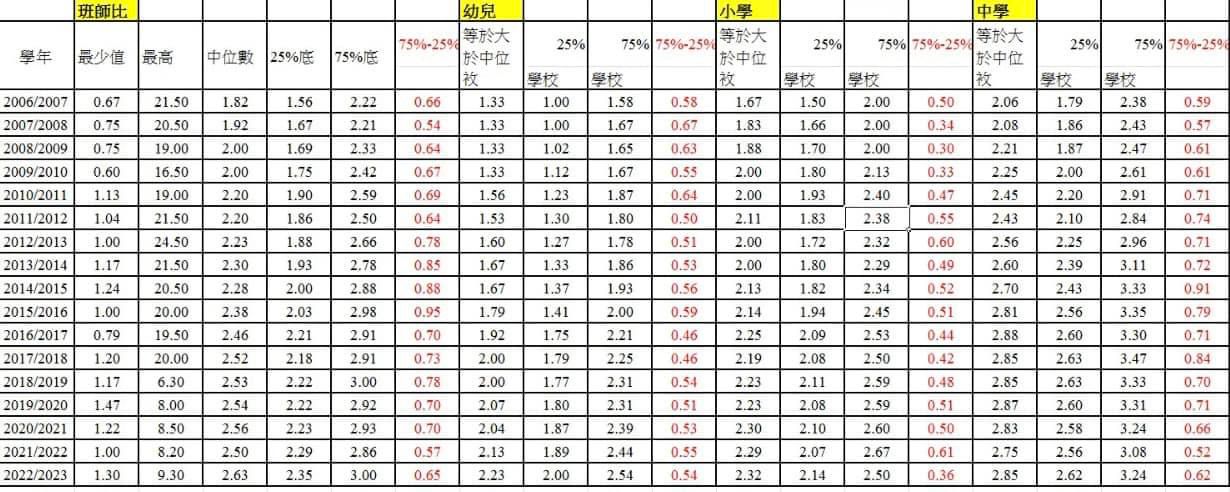

首先,最低的班師比學校不足1 (即老師比學生還多)、而最高則是1名老師對21.5個班 (回歸教育);而來到今天數據跌至9.3;中位數由1.82到現在是2.63。基本上是按年增加並維持在2班水平。這意味班數雖然逐年增加,但1名老師對2班的水平已固定了頗長時間。而在前25% 與75% 的差距介乎0.4 至.09之間,不超過1。意味著細校和大校間的差距,只是教多了半班。

那問題便來了:平均每名老師1人最多教3班,教育界的朋友,真的假的?

#澳門教育

#教育及青年發展局

圖1 師生比

圖2 班師比

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!