活下去的勇气

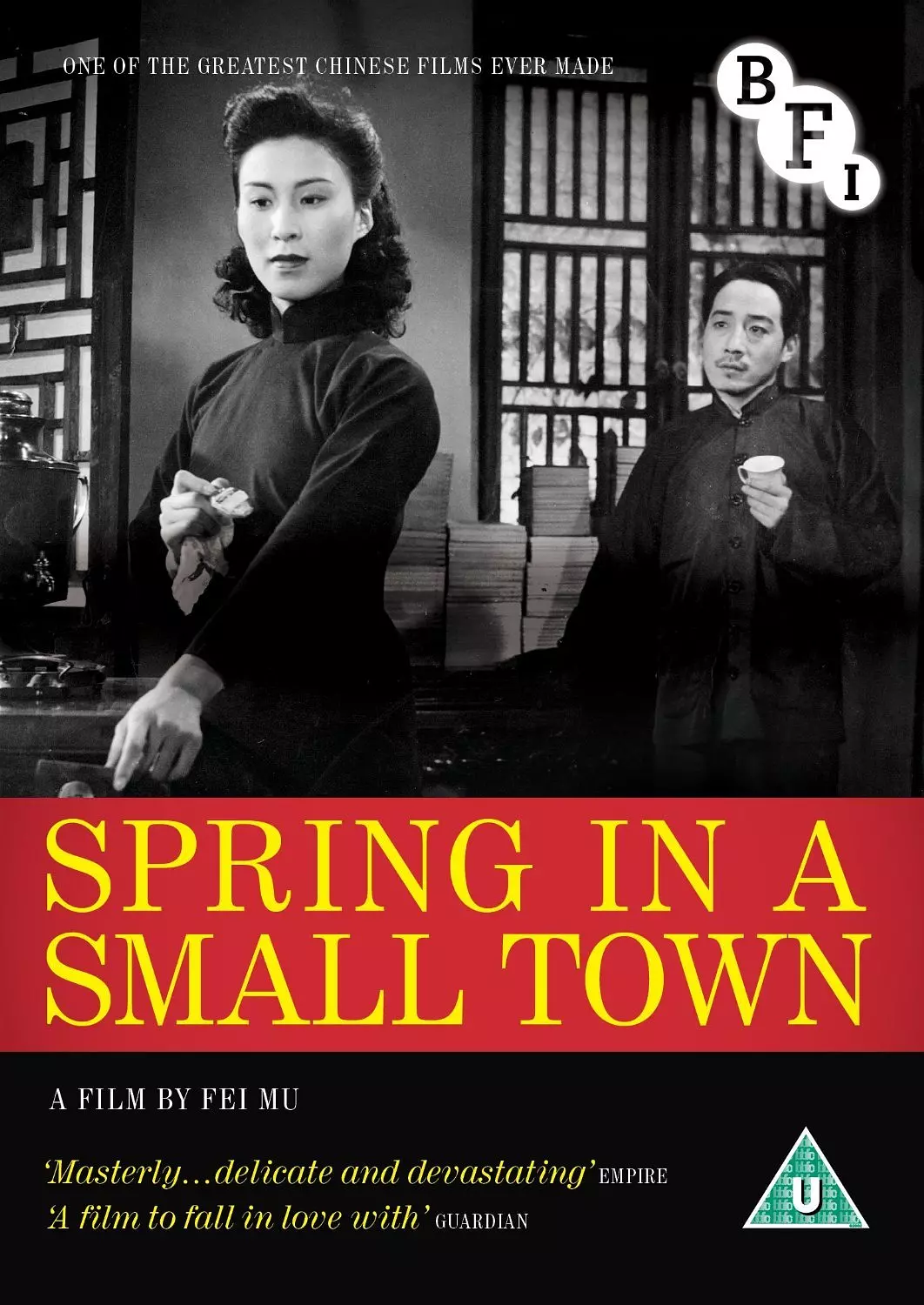

1948年上映的《小城之春》的精神内核之一其实是存在的焦虑。为什么活?怎么活?有什么理由说服自己活下去,靠的是外在的规范还是内在的抉择?这既是城墙里小家庭小人物的焦虑,也是城墙外大时代大民族的焦虑。也难怪当时的左派评论家抨击它为“自甘颓废、情感暧昧”。其实,这种看似视政治于无物的剧本走向,体现了编剧的独特意趣。因为,单单是把上述问题抛出来并尝试解决它们就足以让这部电影具有恒久的现代性。

要反映生逢乱世的个人抉择,按照当时流行的趋势,结局有几种可以预见的处理方式。要么走“鸳鸯蝴蝶派”的老路子,写玉纹在传统礼教的压迫下抱恨而死;要么新潮些,让玉纹像“娜拉”一样出走,摆脱家庭和小镇风俗的桎梏;要么投“左派文艺”的现实主义取向,安排玉纹的旧情人章志忱投身革命热潮。

然而,这些套路都被《小城之春》规避掉了。玉纹抱恨而死固然可以赚取观众同情的眼泪,可不过是千百年来吃人礼教压榨下又一个冤魂罢了,并不鲜见;抛弃家庭固然足够先锋,可往长远看,我们还得面对鲁迅先生指出的“娜拉出走后,是堕落下去还是重新回到家庭”的困境,问题依旧;愤然投身革命事业固然是一种出路,可抉择背后的矛盾,踌躇,乃至迷惘情绪很容易被遮蔽,显得太轻松。

于是我们看到,玉纹没有死,也没有逃,几经周折后依旧维持着自己妻子的身份和身后的小镇家庭;志忱也没有投身革命,只是在小镇的死水里搅起些微澜后,再次回到城墙外动荡不安的世界。人物外在的身份,生活轨迹似乎一切如故。但观者最后分明感觉到释然,仿佛获得了些关于怎么活下去的启示。我想,这份释然其实是来自于人物内在的变化。

影片的戏剧张力很大程度上来自于玉纹和志忱的不断偏离正轨,在“堕落”的边缘试探,最后礼言不惜以自毁的方式来成全玉纹终于把一切又都带回正轨。这说明正常的生活本身具有一定的轨道,如果沿着轨道走,人很容易产生惯性。这种惯性的坏处是会让人对很多事物习焉不察,包括亲密关系。所以在志忱到来之前,我们看到云纹和礼言的生活像死水一滩,两人不过是在无聊和怨嫌中打发时间。志忱便是搅动这滩水的风波。这风波固然引起了些麻烦,但结果终究是好的。因为它将失察已久的情感纽带曝露开来,让置身其中的人重新去面对他,感受它,估量它。

影片的最后,我们看到礼言终于走出了自己凋敝的院落,第一次陪妻子玉纹走上城头,目送远去的志忱。乱世还是那个乱世,人的心境变了,便对生活重新生发出希望。大概,维系人与人之前的情感纽带能够为遭逢乱世的个人提供些许活下去的勇气吧。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐