中國獨立紀錄片簡史

紀錄片是時代的記憶,只要有人還在講述,歷史就不會被徹底抹去,他們試圖控制歷史從而控制未來,而我們能做的就是盡可能地講述我們自己的故事。我為《中國獨立紀錄片簡史》拍攝了上中下三期影片。本文是三期影片的文字稿,文字稿相較影片內容略有刪減。

第二階段:2000-2011年前,「實踐社」、獨立影展、公民影像https://youtu.be/UWd7maIofhs

第三階段:2012-至今,習近平主政後獨立電影的「至暗時刻」

縱觀三個階段不難發現,因為創作環境和社會環境的退步,所以每個時代都成了下一代人心目中的「黃金年代」,每個十年都成了未來中最好的十年。

定義:

「中國獨立電影」並非獨立於好萊塢製片體系、獨立於資本的「美國獨立電影」,中國獨立電影的「獨立」更多是一種精神上、意識形態上的獨立。

「獨立電影」也不都是「禁片」,禁止是自上而下的官方為行為,而獨立更多是一種自我界定,就像江湖上的俠客未必人人都是官府通緝的要犯。

「獨立電影」沒有明確的指涉,哪怕在獨立電影內部,既有張獻民老師比較寬泛的定義「如果一個創作者自認為他的片子是獨立電影,那別人也不用去反駁。」①同樣也有《黃牛田電影宣言》②這樣更為原教旨的標準,《黃牛田電影宣言》拒絕來自任何方面的電影審查,要求電影必須忠實地表達自身的思想和立場。在此我們不對「獨立電影」、「獨立紀錄片」的概念做具體區分,所有主流意識形態之外,具有獨立精神的影片都在我們的討論範圍內。

一、第一階段:1988-1999 體制內紀錄片與DV帶來的影像民主化

一般而言,大部分觀眾會將吳文光導演1988年拍攝、1990年剪輯完成的紀錄片《流浪北京》視為第一部中國獨立紀錄片,如果將紀錄片的範疇擴大,錄像藝術家張培力1988年的《30*30》或許是中國獨立紀錄片更早的起點。但也有學者③提出,呂樂導演1986年開拍,1989年剪輯完成的紀錄片《怒江,一條被遺忘的峽谷》,像它的名字一樣,也是一部被「被遺忘」的獨立紀錄片。無論先後,《流浪北京》、《30*30》、抑或《怒江》三部影片都誕生於80年代末、90年代初,事實上它們延續的是整個泛80年代——朦朧詩、星星美展、《今天》、《河殤》、八五新潮美術、圓明園畫家村——的文化思潮。80年代的文化氛圍比今天要開放,其政治環境相較今日而言也更為寬鬆,儘管六四鎮壓將文化界的星星之火扼殺,但這些看過加繆、看過薩特、看過尼采的人,又如何甘願生活在囚籠中?

1993年蔣樾拍攝了《彼岸》,影片的前半部分,蔣樾導演拍攝了牟森帶著一群電影學院表演進修班的學生,排演了一部名為《彼岸》的先鋒話劇,首演後反響頗佳,觀眾、學者和評論家都給予了高度評價。在演出和排練的過程中都瀰漫著一種80年代遺留下來的理想主義,仿佛通過這樣一出戲劇,觀眾和演員都能到達彼岸的烏托邦。但七場演出結束、進修班結課後,這些學生有的去當了服務員,有的去賣了方便麵,當他們回到殘酷的社會和現實生活,發現而那個被建構的「彼岸」並不存在。有兩個心有不甘的學生回到自己河北老家,排演了另一出話劇,首演時請來牟森和附近的老鄉。在河北農村的蒼茫天地間,一眾老鄉木然地望著兩個學生嘴中迸出「理想」和「天堂」。蔣樾導演的《彼岸》,不僅拍攝了作為戲劇的《彼岸》,也拍攝了生活的彼岸,拍出「彼岸」的所指與能指,人們到達所謂的「彼岸」後,才恍然大悟「彼岸」不過只是個名詞。這種對現實、對「彼岸」的迷茫,不僅是片中牟森和學生的迷茫,更是八九後整個中國對於未來的迷茫。

儘管早期的獨立紀錄片偶爾也會和規定、體制產生一些衝突,但整體而言並沒有太過強烈的意識形態訴求,也沒有較為明顯的體制批判,其更多是一種對電視專題片「偉光正」的反動,試圖講述「老百姓自己的故事」。不同於早期的獨立紀錄片,今天獨立電影人大多不會選擇、甚至難以想象與體制合作,他們認為這是「招安」和某種程度上的「同流合污」。造成這種割裂的原因是兩方面的,其一是後極權體制將表達空間壓縮得更緊——以前的「底線」是你不能罵我,現在的「底線」是哪怕你陰陽怪氣甚至不誇我都不行;其二是涉及到紀錄片的拍攝成本問題。在數字影像尚未普及,更談不上繁榮的年代,動輒數萬十數萬的攝影機就是創作者與影像之間的天塹。即使創作者有能力租借攝影機,磁帶/膠片和按小時計費的後期設備也都是創作者難以逾越的鴻溝。所以初期大量獨立紀錄片創作者大多同時擁有著體制內的身份,時間、梁碧波、陳曉卿等人都是各地電視台的編導,康健寧甚至是寧夏電視台的副台長;而即使像蔣樾、段錦川這樣的作者,儘管他們不在體制內工作,但也和電視台系統也有著千絲萬縷的聯繫,《八廓南街十六號》、《沉船》、《三峽》等紀錄片都是由央視出資拍攝的。

DV的出現是顛覆性的,它以一種「小型化、低成本、高質量」的形象橫衝直撞地闖入了大眾的視野,進而打破了體制建立在經濟基礎上的霸權——楊荔娜的《老頭》、王兵的《鐵西區》、蔣志的《食指》、趙亮的《紙飛機》——某種意義上而言,DV的出現標誌著影像民主化的到來,所謂影像民主化不僅指的是更多人擁有了製造影像的可能性,其更意味著人們接觸更多DV拍攝的影像後,觀看和理解世界的方式都會在潛移默化中發生改變。不過DV也並非新世界的救世主,哪怕「人人都用得起圓珠筆,但我們的文學也未見得有多大的進步;網絡文學超越了出版、發表的話語權力,但看起來也沒產生什麼曠世巨著。」④

比DV更早引入中國,同時也對獨立紀錄片創作產生更大影響的是「直接電影」,「直接電影」是一種不採訪、不干涉、不打光、也不配解說,像「墻上的蒼蠅」一般的紀錄片拍攝方式,經由北京廣播學院的林旭東教授對懷斯曼和小川紳介的介紹而引入中國。在懷斯曼的影響下,段錦川拍攝了《廣場》和《八廓南街16號》,後者是中國第一部獲得法國真實電影節大獎的紀錄片,拍的是拉薩市中心一個居委會的柴米油鹽,包括開大會、抓小偷、上黨課以及調解鄰里糾紛。根據段錦川回憶,他在居委會的前兩個月甚至都沒打開過攝影機,直到拍攝對象對機器熟視無睹時,他才按下了開機鍵,而這種拍攝方式就是「直接電影」的真實。

和「直接電影」不同。「真實電影」追求的是主動介入後的「真實」——如果你在街角喝咖啡,隔壁素昧平生的大哥故意用咖啡潑了你一身,這時你最在意的顯然大哥無緣無故為何潑你,而並非流淌在身上的液體究竟是拿鐵還是卡布奇諾,也就更不會在意這位仁兄的左手是否舉著攝影機——這就是「真實電影」試圖建構的另一種「真實」。在世界各地,「真實電影」因為國情和文化的不同,呈現出迥異的形態,在法國是《夏日紀事》,在意大利是《性事百科》,在「中國特色社會主義」的影響下,成就了1999年的《北京風很大》——雎安奇導演在北京的街頭舉著DV逢人就問,「你覺得北京風大嗎?」北京市民的政治覺悟顯然也沒讓雎安奇失望,有的人聽到問題後反問導演,「你們不是台灣的間諜吧?」而後導演同被攝者一唱一和從馬斯洛需求金字塔聊到了監控社會。

二、第二階段:2000-2011 從「實踐社」到獨立影展

如果說DV的出現為獨立紀錄片拍攝提供了更多的可能,那麼「實踐社」的出現則為獨立紀錄片放映提供了更多空間。「實踐社」成立於2000年4月1日,其創辦人是楊子,而主要成員大多是北京電影學院的學生。成立之初,「實踐社」更多關注創作,奈何短片拍攝不易、產量不高,於是慢慢變成了一個以放映為主的組織。除了中國獨立電影,「實踐社」也放映一些諸如塔可夫斯基、伯格曼這樣經典的文藝片。在互聯網並不發達的年代,片源主要依靠實體DVD流通,而「實踐社」的片源同樣也有著一段傳奇的故事,片源來自楊子在電影資料館偶遇的一位名為潘劍林的先生。這位潘先生原先學習法律、從事物流和地產,本來頗為光明的大好前途,卻陰差陽錯結實了一位算命師傅。潘劍林發現師傅主業算命,業餘是個影迷,家中滿滿一架子DVD,不只有阿巴斯和賈樟柯,還有不少中國獨立電影⑤,自此,一個前途大好的潘先生,像《月亮與六便士》般被夢想擊中,慢慢變成了獨立導演潘劍林。

受到獨立電影「傳染」的不只有算命師傅、潘劍林、楊子和北京的「實踐社」,同時期被「蠱惑」的還有上海「101電影小組」、沈陽「自由電影」和深圳「緣影會」。「緣影會」的創始人歐寧中了獨立電影的邪,和曹斐共同創作了不少頗具實驗性質的紀錄影像。《三元里》用城市交響曲的形式,拍攝了一個廣州正在改造的城中村,配了一些電子樂,剪輯得有些「鬼畜」,其鏡頭的視角也非常有趣,觀眾可以切身地感受到作者的身體性。而其中最有特色的是影片的製作方式,《三元里》並非歐寧或曹斐單獨拍攝的,而是緣影會的集體創作,每個人都實地探訪三元里並在周邊拍攝素材,影像的權力不再集中於某一人手裡,而是每個個體都擁有了製造影像的可能。

在「實踐社」的推動下,2001年9月22日,第一屆「中國獨立映像節」在北京電影學院舉辦。之所以是「映像節」而非「電影節」,緣於電影在中國是意識形態長期管控的宣傳陣地,官方對「電影節」一詞較為敏感,「實踐社」希望通過不那麼刺耳的「映像」二字弱化審查,從而規避風險。而之所以選擇電影學院作為放映場地,一方面因為「實踐社」的大部分成員都是電影學院的學生,但更重要的是,當年大學的校園裡,尚存著一絲零星的自由表達空間,公權力對高等教育的介入遠沒有今日這般明目張膽。然而種種努力並沒有保障影展的一帆風順,第一屆「中國獨立映像節」還是不出意料地遭到了有關部門的阻撓,「映像節」原本規劃六天展期,但在影展第四天時,電影學院和當年報道並署名主辦方的《南方週末》都接到上峰責難的電話,並做了檢討。官方的口徑是,展映單元英未未的《盒子》拍攝了女同性戀的生活,看過影片、政治覺悟高的老幹部覺得「傷風敗俗」,於是順手舉報⑥。無論這位老幹部確有其人,抑或整個敘事都不過是官方的托詞,總之第一屆「中國獨立映像節」被迫挪到朝陽區的一間汽車影院閉幕。

儘管第一屆「中國獨立映像節」中道崩殂,而「實踐社」也步其後塵被有關部門認定為非法組織,進而被迫解散,但由它們產生的種子,卻隨著獨立電影飄遍了大江南北。一方面因為「實踐社」推動的巡迴展,在沈陽、西安、杭州、南京等各大城市催生出散佈各地的民間放映團體;但更為關鍵的是,「實踐社」和其它民間放映組織沒有經過任何法律程序的封停,使獨立電影的放映和創作者都意識到法治和公民社會的重要性。⑦,由此開始更多的獨立電影人從獨立的個人表達,轉向為對政治和公民社會的關注。某種意義上而言,「實踐社」的消亡比「實踐社」的出現,對獨立電影有著更深遠的意義。麥子不死,僅僅是個一粒麥子而已,但當麥子零落成泥碾作塵,它才會在土中重生,才會讓這片土地生長出無數新的麥子。

2003年,受「實踐社」影響的雲南大學「昆明電影學習小組」,在東亞影視人類學研究所的支持下,由郭淨主持,易思成、和淵等人共同創辦了「雲之南人類學影展」,後更名「雲之南紀錄影像展」;仍舊是2003年,朱日坤作為前「實踐社」的成員,在北京創辦了「中國紀錄片交流周」,在各個場地、各個城市「流竄作案」,之後和「北京獨立電影展」合併為「北京獨立影像展」;同樣是2003年,同樣是前「實踐社」成員的張亞璇,她帶著原本為第二屆「中國獨立映像節」準備的「工農兵三部曲」和其它影片找到了南京的曹愷,曹愷又拉來頗受80年代思潮影響的贊助人葛亞平、電影學院教授張獻民和「後窗看電影」的黃小璐,在南京組織了「中國獨立影像年度展」,後更名「中國獨立影像展」。此外還有「愛酷電影周」(曾用名:「中國同性戀電影節」、「北京酷兒電影論壇」、「北京酷兒影展」)和2007年應亮在重慶組織的「重慶民間交流映畫」等民間影展。

一個「實踐社」倒下了,千千萬萬個獨立影展站了出來,這些獨立影展開啟了中國獨立電影最好的十年,也意味著這是中國社會相對開放的十年,這是一個影像民主化的時代,是一個獨立精神和自由思想在獨立電影中實現和綻放的「黃金年代」。不過伍迪·艾倫的《午夜巴黎》告訴我們,每一代人都誤以為上個時代是他們的「黃金年代」,這來自一種帶著緬懷、惋惜和美好想象的濾鏡,同時也是對現狀不滿的投射。

真實生活在2003年的獨立電影人,未必認同這個十年是所謂的「黃金年代」。2004年,第二屆「中國紀錄片交流周」在中華世紀壇舉辦,中華世紀壇是北京市政府為了迎接千禧年而興建的大型市政工程,位於北京的西三環,緊鄰中央電視台和軍事博物館。獨立影展選址中華世紀壇,頗有些「登堂入室」的況味,然而好景不長,僅僅是影展舉辦的第一晚,朱日坤就接到主辦方中華世紀壇藝術館館長的電話,說朱日坤「把他害慘了」,原來當天下午館長先接到廣電總局的電話,被總局劈頭蓋臉地罵了一通。所以第二屆「中國紀錄片交流周」僅僅放映了一天就被迫停辦,2005年「中國紀錄片交流周」更是因為2004年的經歷找不到願意承擔風險的場地而流產。2006年,左靖說服安徽大學新聞傳播學院和中科大人文社科學院承辦第三屆「中國紀錄片交流周」,影展遠走合肥,看似風平浪靜,然而來年影展再次向安徽大學和中科大尋求合作時,主辦方也拒絕提供放映場地。朱日坤在訪談中提到,「影展一直都不順利,每年都遇到問題。沒有哪一次是正常的,只有相對來說,比較順利的時候。」⑧

在朱日坤為尋找放映場地走投無路時,時任宋莊美術館館長的栗憲庭向獨立電影拋出了橄欖枝。栗憲庭是80年代中國藝術界舉足輕重的評論家和策展人,他很早就意識到90年代的獨立紀錄片和80年代的當代藝術、70年代的先鋒詩歌一樣,體現出某種新的世代的新的價值,他認為「那個被浮華掩蓋了的真實世界,依然時時刻刻出現在獨立電影的鏡頭中,消費時代越來越單薄的人的良知和責任感,也依然存在這些獨立電影導演的身上。」⑨當栗憲庭準備支持獨立影展時,那些當年他曾支持過,而今早已功成名就的當代藝術家們也紛紛伸出援手。他們認為現在獨立電影人和當年當代藝術家的處境類似,所以幫助獨立電影是「當仁不讓的義務」。

於是在當代藝術家資金的支持下,「栗憲庭電影基金」成立,「中國紀錄片交流周」和「北京獨立電影論壇」得以在宋莊美術館舉辦。宋莊位於北京東部邊陲,彼時尚未經受過多商業開發,而村鎮領導對獨立電影的「危害」也了解得並不全面,所以政府僅僅派出兩名保安監視第一屆「北京獨立電影論壇」。相較於「不諳世事」的保安,朱日坤的鬥爭經驗顯然更勝一籌——影展前三天都在放映楊恆導演的《檳榔》,《檳榔》是個和政治沒什麼直接聯繫的青春片,在三天錄像藝術式的循環放映下,保安大概覺得世上最無聊的事莫過於「獨立電影」,只怕日後再聽到旁人提及「獨立電影」時都難免誘發生理不適。二位保安第三天匯報了任務之後,第四天早上就沒再來接受《檳榔》洗禮,於是第一屆「北京獨立電影論壇」才正式開幕。

除去連續三日放映《檳榔》這樣相對幽默的處理方式,朱日坤主導的「中國紀錄片交流周」時常表現為更加直接的對抗。胡傑導演的《我雖死去》曾因一己之力「連累」了2007年第三屆「雲之南紀錄影像展」,但同年第四屆「中國紀錄片交流周」中,朱日坤力排眾議,堅持《我雖死去》的放映。他認為,「這麼重要的影片,如果獨立影展不放,就意味著影展本身就有問題。」而「藝術的主要功能,就是拓展我們的意識邊界,獨立、自由之精神才是藝術創作的前提。如果官方的審查不可避免,我們至少不要自我審查。」⑩

廣州紀錄片大會是由廣州電視台主辦的官方活動,但當地有關部門仍然繞過主管電視系統的中宣部,直接上書胡錦濤,希望取締並且查辦廣州紀錄片大會,其理由是「我們出錢讓一些外國人來放搞顏色革命的紀錄片」,然而胡錦濤辦公室給出的批復耐人尋味,一方面說要給年輕人留一點空間,一方面說管理工作仍要加強。⑪ 這番批示為獨立影展的生存環境定下基調。

而在如此逼仄的空間中,依然頑強生長出了公民影像和行動主義影像。獨立紀錄片和公民影像的1.0版本是早期獨立紀錄片的延伸,依舊是獨立紀錄片工作者關注底層、關注維權人士,其中最典型的莫過於趙亮的《上訪》。《上訪》是趙亮從1996年開始拍攝,歷經12年,直到2009年才剪輯完成的五個多小時的紀錄長片,影片分為《眾生》、《母女》、《北京南站》三部分。鏡頭覆蓋到中國各階層的訪民,有失去土地的農民,有下崗職工,有房子被強拆的市民,甚至也有一些維權律師和知識分子。他們來自中國各地,帶著不同訴求、不同冤情「進京告御狀」。而後人們逐漸發現,這些北京所謂的「青天大老爺」,實際上和自己老家的地痞流氓沆瀣一氣,甚至有時候「青天大老爺」本身就是官方欽點黑社會的組成部分;而這些訪民亟待解決的問題,很多都是這個體制本身造就的。官方標榜的「正義」不過是驢前的蘿蔔,而上訪卻是永遠也拉不完的磨。影片最後,因為08年北京奧運,十幾年來一直租房給訪民的北京房東韓先生,他自己的房子也面臨強拆,於是作為房東的韓先生也加入了上訪的行列。

2003年胡溫上任,因為SARS時期公開信息、問責高官,以及執政之初廢除收容遣送制度,讓人們一度對「胡溫新政」充滿了希望,當時很多人都在憧憬,假如SARS能夠過去,人類必將反省,中國必將重生。我們會有更加負責任的政府、會有更加透明的言論環境,會有更具尊嚴的國民,然而上述想象從未發生,現實卻朝著相反的方向狂奔。短短一年不到,政府更加肆無忌憚地說謊,更加不擇手段地阻止真相傳播。從報道非典和孫志剛案的《南方都市報》遭到整肅開始,當局一步步地開始打壓調查記者、維權人士和人權律師。

這時很多身為社會活動家的公民意識到,影像作為證據可以被互聯網廣泛傳播,於是獨立紀錄片和公民影像的2.0版本應運而生,在2.0版本中拿起攝影機的不再局限於獨立紀錄片工作者,很多維權人士自己也拿起了攝影機。這種影像的創作動機或許並不源於美學考量,而是將拍攝獨立紀錄片視為一種直接的政治行動,而這類影像的放映大多依託互聯網公開傳播。2006年胡佳拍攝了《自由城的囚徒》,胡佳本人是社會活動家,長期關注環保、艾滋病、人權議題,2007年更是因為「煽動顛覆國家政權」被捕。而《自由城的囚徒》就是他被正式拘捕前,2006年8月被通州國保軟禁在家的二百多天中拍攝的。胡佳無法走出家門,只得從窗口觀察樓下盯梢的國保,像一個囚徒觀看獄警排演的荒誕戲劇,胡佳用攝影機顛覆了觀看與被觀看的權力。在影片的最後,胡佳對著鏡頭發問,「軟禁與被軟禁,跟蹤與被跟蹤,誰更不自由?誰才是BoBo自由城真正的囚徒?」

官方早期更多以文化管控的角度理解獨立紀錄片,僅僅將獨立紀錄片視為與體制內紀錄片、電視台紀錄片不同的一種紀錄片類型。故而在官方早期處理中,如果獨立紀錄片有「問題」,通常只是電影局找影片的導演、製作方聊一聊。而當獨立紀錄片的一部分開始積極關注底層抗爭,作為一種證據去見證一個先天不足、但堅強生長的公民社會,並試圖參與互聯網上的公民運動時,官方則開始將獨立紀錄片乃至獨立電影政治化,以「政治問題」而非「電影問題」去重新審視獨立電影。影像本身如何對官方而言不再重要,重要的是影像在傳播過程中所蘊藏的力量。2010年前後,針對某部紀錄片或者某個影展的壓力,轉變成官方系統性地對獨立電影的打壓。

此時艾曉明、滕彪、何楊、王荔蕻、華澤這些試圖用紀錄片去見證歷史並參與社會變革的獨立紀錄片創作者,「社會活動家」和「紀錄影像工作者」這兩個身份在他們身上合二為一。影像成為專制國家中無權利者的武器,進而獨立紀錄片和公民影像的3.0版本由此誕生。3.0版本質變的典型是艾未未的行動主義影像,2009年,艾未未團隊為了協助「譚作人案」作證,一行人遠赴成都,其間經歷了成都警方非法阻撓和暴力干預,在警方從賓館帶走艾未未時,艾未未舉起手機對著電梯按下快門,在電梯金屬材質的反射下,照片除了艾未未本人,還留下了同行的左小祖咒和兩位警察的影像,突如其來的閃光燈讓眾人顯得有些猝不及防,但包括艾未未在內的所有人都不曾預料,這張照片會因為艾未未將其上傳推特而名留青史。德國《明鏡周刊》評論這張照片為「手機革命以來最重要的一張圖像,其影像的意義和達芬奇的《蒙娜麗莎》、畢加索的《格爾尼卡》一樣重要」,這番評價多少有過譽之嫌,但艾未未的確向全世界展示了利用影像和互聯網對抗專制的可能。

2011年是微博的「黃金年代」,彼時司馬南之流還是人人喊打的司馬夾頭,彼時「公知」尚不是一個貶義詞,彼時我作為一個普通網民也前往東師古村參與了對陳光誠的營救,彼時微博上盛行的還是「圍觀改變中國」。而今,那些賬號、那些圖像、那些記憶甚至那些人都不再了,當年拍攝《一個孤僻的人》、《花臉巴兒》、《深表遺憾》、《美好生活》這樣介入式行動主義影像的艾未未,現在也離開中國並不再拍攝相關議題。根據張讚波導演對他的採訪,他解釋道,「我為什麼不去跟一頭牛講道理,那也不是不可以,但變成了一個象征,一個儀式,那不是我的意圖。當時我拍下那些事件,就是想將它公佈出來,讓大家評判。但……中國公眾不具有強烈的是非感,我拍那些東西給誰看呢?」⑫這種回應或許有它的道理,但我個人的立場更接近「不要等待世界本身有所改善,而是要用自己的力量去參與那個世界,或者至少表達我們對於這個世界的看法」。無論持有何種觀點,那個微博和獨立紀錄片的「黃金年代」早已逝去,作為後輩,在感到惋惜的同時,我也不明白,那些只不過是用不成熟的電影語言來表達自己的想法,甚至有時僅僅是紀錄現實的人,為什麼最後一個個都成為了「國家的敵人」?

三、第三階段:2012年-至今 習近平主政後獨立紀錄片的「至暗時刻」

第三階段中,中國獨立紀錄片的生存狀況急轉直下,拍攝、放映遭到阻撓都成為常態,個別情況下,甚至有參展導演被毆打、拍攝獨立紀錄片的影像工作者被刑拘的極端情況。儘管這個階段和習近平主政的時間基本吻合,但這種打壓事實上在胡溫執政末期就已開始。張獻民老師說,「2012年獨立電影領域壓力的集體升級,並不是偶然的,而是早晚都會來的。」⑬一方面是有關部門長期關注獨立電影,2012年前後只是壓力的集中爆發;另一方面是那些維權人士、調查記者和人權律師們都在獨立電影人前「功能性滅絕」,天塌下來高個子頂著,終於在2012年,獨立電影人也成了那些「頂天立地」的人。

2012年,第九屆「中國紀錄片交流周」和第七屆「北京獨立電影節」合併為第九屆「北京獨立影像展」,8月18日影展開幕,現場來了五百多位觀眾。然而開幕影片放映僅僅不到半小時,公安部門就把宋莊原創藝術中心的電閘拉掉,開幕影片《雞蛋與石頭》在一片黑暗中戛然而止,影片原本是一部並不敏感的劇情片,但經過有關部門拉閘行動,《雞蛋與石頭》這個片名反而更具象征意義——雞蛋,碰上了石頭。拉閘後公安部門宣稱影展有「安全問題」,策展團隊據理力爭,公安部門則以「線路故障」為由,拉掉了整條街的電閘。賈樟柯當時在微博調侃道,「看來電影局和供電局合作辦公了,改天我要是轉行拍皮影戲,該不會消防局的也來管吧?」迫於無奈,栗憲庭在「栗憲庭電影基金」正門手寫了一份「告示」,「接政府有關領導通知,「第九屆北京獨立影象展」提前於今日閉幕。特此告示。」儘管告示中有個不那麼起眼的錯別字,但更有趣的是1989年「中國現代藝術大展」的停辦告示同樣是栗憲庭親手所書,而今他又被迫在自家門口寫下「北京獨立影像展」的停展告示,23年過去,領導人數次輪替,但政治環境和創作環境卻沒有絲毫改善。好在「北京獨立影像展」多年來「鬥爭經驗」豐富,上有政策,下有對策,影展工作人員和觀眾像打游擊一樣,放一場電影換一個場地,最終在宋莊多個當代藝術家的工作室的東躲西藏中完成了放映。

第九屆「北京獨立影像展」遭受到的騷擾,並不是2012年開始,整個獨立電影系統性地遭受打壓的孤證。不與有關部門直接對抗的第九屆「中國獨立影像展」,儘管已經做了很多預案試圖規避風險——將影展重心放在更接近當代藝術的實驗影像;引進「龍標片」試圖調和影展的獨立氣質;和本地高校合作,希冀以高校作為緩衝——但種種努力在下定決心要整肅獨立電影的強權面前,註定徒勞無功。開展前,各家協辦機構都接到有關部門通知,官方命令他們不得與「中國獨立影像展」進行任何合作,甚至影展的「龍標單元」也禁止放映。「中國獨立影像展」主席曹愷將放映環節移動到高校和私人藝術空間的嘗試,同樣也在有關部門的追查電話下以失敗告終,於是曹愷只能在影展開幕前兩天遺憾宣佈「活動延期」,只是明眼人都看得出「活動延期」不過是「被迫停辦」的委婉修辭。

雲南相較於北京、南京而言,更為「天高皇帝遠」,然而「普天之下莫非王土」,儘管受政治輻射的波及要慢一些,但該來的總是會來。2013年3月第六屆「雲之南紀錄影像展」多次向有關部門申報後都未得到批復,於是策展人易思成臨時將放映城市從昆明轉至大理,然而大理所有的放映機構都接到有關部門禁令,來到大理的導演們無奈之下只得在入住的賓館用私人電腦放映影片。事後不止這一屆「雲之南」被迫取消,整個「雲之南紀錄影像展」也徹底停辦。前電影學院教授郝建分析說,這是因為影展「觸及到當局剪裁的歷史和遮蔽的現實。」⑭無論出於何種理由,國內三大獨立影展,「北京獨立影像展」、「中國獨立影像展」、「雲之南紀錄影像展」在2012年前後相繼遭受重創,一些民間獨立紀錄片的常規放映活動也遇到阻撓。2013年,張獻民老師在接受《紐約時報》採訪時稱,「2012年是中國獨立影像的「強拆年」」⑮如果以今人視角論之,更準確的表述恐怕並非「強拆年」而是「強拆元年」。

被「強拆」的不僅是影展,還有「栗憲庭電影學校」。「栗電」是中國唯一一所教授獨立電影的培訓機構,其主要推動者是朱日坤和王宏偉老師,他們希望通過培訓的方式,在傳播獨立電影文化、培養獨立電影人才。我在北京電影學院上了四年本科,同時也在「栗憲庭電影學校」上了為期兩個月的培訓班,電影學院宣稱它們是「夢開始的地方」,要「蓋大樓、拍大片」,實際上試圖培養合格的中國電影產業從業者、培養流水線中的螺絲釘。

而「栗電」的校訓是「自由之精神、獨立之思考,實踐之能力」,其試圖傳達的是一種社會責任感,以及「影像可以是什麼?」、「你可以用影像抵達哪裡?」。在「栗電」,我有幸結識了崔子恩、王宏偉、王我、張讚波這樣的良師益友,但重要的並非他們在學術和實踐層面對我進行了何種具體指導,而是通過他們,我看到了一群「不汲汲於富貴,不戚戚於貧賤」的中年人,看到了另一種生活的可能性,看到了一種「明知不可為而為之」的精神,他們明明可以在世俗意義上更「成功」,但偏偏選擇了一條曲折漫長甚至險象環生的小徑,而這一切都出自他們對正義的信念和對歷史的責任。

「栗電」這樣一個聚集志同道合者,逐漸形成自組織的獨立電影社群,無疑會被推行原子化政策的中共視為眼中釘。所以毫不意外的是,2013年7月6日,第九期「栗電」學員剛從各地來到宋莊報到,就被把守在門口的警察告知「機構沒有培訓資質」,「培訓取締」。當晚三四十個警察像轉運新冠密接者一樣,將二十多個學生趕上一輛中巴,而後強行拉至通州區紅旗賓館。次日清晨,警察又把學員拉到火車站,打散遣返,並威脅學員說這個培訓「情節嚴重」。然而無論警察如何虛張聲勢,學員們不僅無人離開北京,甚至還將此事發至微博,引來諸多獨立電影人和當代藝術家轉發,發酵後,《南方都市報》和《南方週末》亦有報道。事後大家在「栗電」的協調下,在河北的一個偏僻農莊中完成了培訓。警察的阻撓大概是最好的「開學第一課」,每個人都切身體會到獨立電影在中國的生存境況,也對之所以要創作獨立影像更加了然於懷。

「栗電」的遭遇是2013年這個多事之秋,官方對獨立電影系統性打壓的縮影——年初3月「雲之南紀錄影像展」被迫停辦,而後「視頻調查記者工作坊」亦被叫停,「栗電」學生被遣返當天,湖南導演毛晨雨在自己家中組織的規模僅有十來人的私人放映也被取消,最後甚至通過審查、拿到書號的正式出版物,在尤倫斯當代藝術中心的發售都受到有關部門阻撓,僅僅是因為叢書內容涉及獨立影像。

影展作為獨立電影的重頭戲自然也在劫難逃,2013年第十屆「北京獨立影像展」開幕前,影展的各個分映點——北京的現象藝術中心、重口味觀影會、元典美術館、原創藝術館,甚至天津的影迷幼兒園和深圳的圓筒放映都被公安部門騷擾,明令禁止放映,警方通知其中一位場地負責人,「影展和薄熙來的案子有關,屬於敏感事件。」不知這是基層警員的信口杜撰,抑或秦城有據可考,總之「和薄熙來有關」的第十屆「北京獨立影像展」在失去了所有分映場地後,只得從半地下徹底轉入地下,最後改為「栗憲庭電影基金」的內部放映。而南京的第十屆「中國獨立影像展」也在種種壓力下,將實驗電影、短片和龍標單元挪到廈門,將紀錄單元移至大連。這些地理、空間意義上的移動,象征著中國獨立電影的處境日益邊緣,在和權力的對抗中,獨立電影一直是權力眼中的「恐怖分子」,始終是絕對弱勢的一方。而這也折射出二十年來,中國獨立電影和公民社會的生存空間不僅沒有任何積極變動,甚至每況愈下。

2014年第十一屆「北京獨立影像展」,有關部門早已不滿足於拉閘停電,他們直接抓捕了影展的負責人栗憲庭和王宏偉,並找來一群地痞流氓堵住「栗憲庭電影基金」大門,禁止工作人員和導演出入,甚至毆打前來參展的導演和觀眾。被打的耿軍導演前往派出所報案時偶然發現,那些打人和指揮打人的「地痞流氓」實際上就是這個派出所的警察。王我導演的紀錄片《沒有電影的電影節》,拍攝的就是這屆影展所遭遇的荒誕故事,影片的素材不僅是多個獨立電影人的共同創作,也是經由警察和國保之手共同完成的。拍攝《有一種靜叫莊嚴》、《大路朝天》的獨立紀錄片導演張贊波曾說,「在自由表達的國家,警察和電影的關係往往只發生在電影之中;而在自由表達受到嚴格鉗製的專制國家,警察和電影的關係往往發生在電影之外。真正的藝術家應該具備從黑暗裡尋找光明的勇氣,以及從不自由處發掘出自由的能力。」

在影展被強拆的廢墟下,依然開出一些「破碎之花」。2014年「愛酷電影周」曾經嘗試將放映環節轉移到火車上,影展組委會幫導演買好車票,提前告知觀眾車次,列車發車後分發USB,於是觀眾在綠皮火車輪軌撞擊聲的伴奏中看完了一部又一部參展影片。

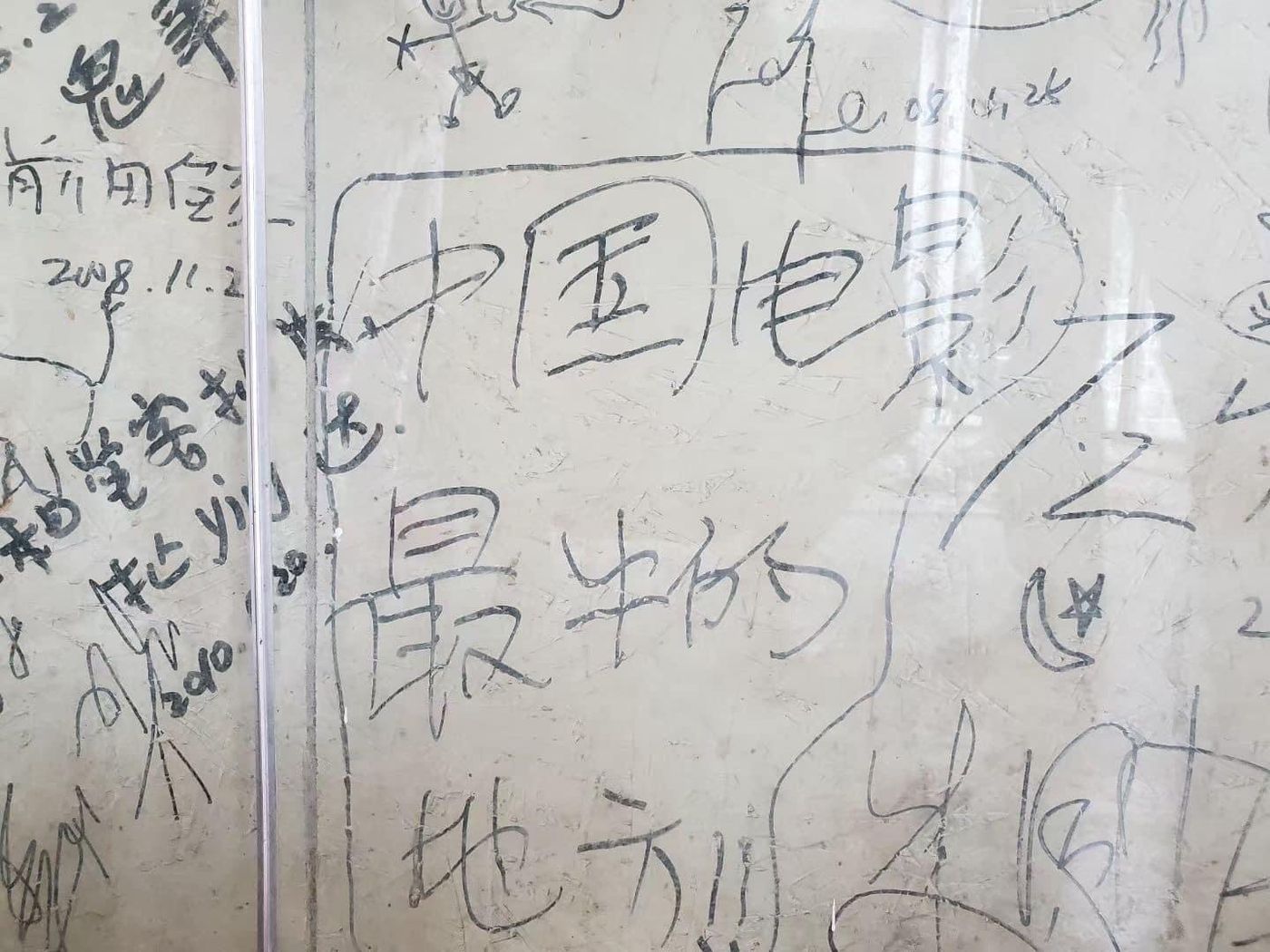

15、16、17年中國各個獨立影像展的壓力進一步升級,「中國獨立影像展」流亡到了北京,「北京獨立影像展」流亡到了河北,這兩個背負著文化使命的獨立電影節,被迫拆分成多個版塊,只得以「多場地+日常放映」⑯的形式維持最低限度的存在。2018年第十四屆「中國獨立影像展」是這個影展落地放映的最後一年,影展的組織工作像這屆影展的海報一樣,流露出一股倔強的絕望。

組委會每個人都說不清在這種社會環境下,仰仗愛與信念維持一個獨立影展還有什麼作用,但一種使命感卻推著大家不得不去做。不知是否受到這種氣氛的心理暗示,當年我隨手拍下的幾張照片今天看起來都充滿隱喻,在黑暗處依然有那麼一群人閃著光,但冥冥中彷佛又有幾雙眼睛在注視著他們。

6月3日影展閉幕,工作人員送走觀眾、收拾設備,待到離開場地時已過了午夜,恰巧是6月4日。我提議大家去廣場看看——黑壓壓的廣場上隨處都飄著淺綠色的武警和白色的便衣,每個華燈之下都長滿了攝像頭,目睹此情此境的我幾個月後徹底離開了中國。

尾聲

回溯中國獨立紀錄片肇始的年代,其濫觴並非源於藝術上的探索,而是泛八十年代「說真話」的精神在紀錄片中的體現,是對意識形態所宣導的「偉光正」的反動,當年的紀錄片也許並沒有過多的政治需求,但在八九民運剛剛結束,整個社會萬馬齊喑的年代,「任何從非官方體制發出的聲音都會被當作自由的天籟而傳唱四野」⑰。獨立紀錄片的肇始者吳文光先生說,「吾輩的崛起,緣於諸神的缺席」。正是因為國營製片廠和廣電總局,所以這些紀錄片才是「獨立」的;審查制度越嚴苛,被視為「獨立」的紀錄片也就越多;只要文化管控依然存在,就永遠會有新的獨立紀錄片出現。獨立紀錄片的發展和當代中國追求現代性的進程高度一致,而獨立影展的繁榮程度也是官方對社會管控力度的晴雨表。

我們有幸見證了一個影像民主化的時代,也有幸結識了那些帶著獨立精神和自由思想,拍攝出體現理想主義和現代性價值作品的人。辭去工作、拿出積蓄,僅僅是為了投身於某個不切實際的理想,對於中國人來說無疑是奢侈的,因為要面對的不止是經濟的壓力,更要承受來家庭和社會的目光。但三十年來,就是有這麼一群來自天南地北,卻不知為何走到一起的人,他們頂著常人無法想象的壓力,用自己的血肉之軀撕開鐵幕,在密不透風的官方意識形態下,撐開一片自由表達的空間。每個個體的行動共同構築成獨立紀錄片的歷史,也描摹出公民社會的未來。此時此刻,紀錄片不只是紀錄片,而是行動;影展也不再是影展,而是事件。

這些獨立紀錄片人曾經戰鬥過的歲月,我們可能都已忘記,甚至很多人都不曾知曉。但獨立紀錄片本身就是一場搶奪公共記憶的社會運動。CNEX曾有一句借用卡爾維諾書名的slogan,「給下一代太平盛世的備忘錄」。紀錄片是時代的記憶,只要有人還在講述,歷史就不會徹底被抹去,不會被所謂「正確」的記憶覆蓋。他們試圖控制歷史從而控制未來,而我們能做的就是盡可能地講述我們自己的故事。回顧過去,我們是歷史的劇中人;展望未來,我們也可以是歷史的締造者。

電影與其它藝術媒介不同,因為放映環節的存在,所以電影本身就是大眾文化和公共事務的一部分,電影本身就是政治的。投其所好是政治、同流合污是政治、妥協退讓是政治、以暴易暴也是政治。戈達爾(高達)對此更進一步,他說「政治電影並非拍攝政治題材的電影,而是政治地拍電影,由電影去發動政治。」和其它藝術形式一樣,電影本身就是要不斷干預政治,直到政治不再試圖介入電影為止。任何藝術形式都有可能隨著時間的流逝而式微,也許多少年後連紀錄片這種媒介都會被時代多淘汰,但獨立紀錄片那種「說真話」的精神,那種「明知不可為而為之」的精神,卻始終會在風中飄蕩,直到他們找到下一個新的藝術載體。獨立紀錄片是對自由的追尋,是自由之思想、獨立之精神在藝術上的實踐與綻放。

向「北京獨立影像展」、「中國獨立影像展」致敬,向中國獨立紀錄片致敬,向所有曾經和未來的中國獨立紀錄片人致敬。未來始終未來,而未來也尚在未來。

直接引用:

①《獨立電影,從「地下」到「禁展」的20年》,張獻民,2013

②《黃牛田電影宣言》,https://fanhall.com/group/thread/24618.html,2011

③《中國紀錄影像:建立一個新的獨立文化傳統》,王小魯,2021

④《DV完全手冊──一個人的影像》,張獻民、張亞璇,中國青年出版社,2003年

⑤《實踐社往事》,王小魯,2010

⑥《中國獨立電影影展簡史》,張獻民,2014

⑦ 同⑤

⑧《放逐的凝視》,黃文海,傾向出版社,2016年

⑨ 同⑧

⑩ 同⑧

⑪ 同⑥

⑫ 《艾未未談紀錄片:紀錄常常是為了作為證據使用》,張讚波,2017年

⑬ 同①

⑭ 《誰「扼殺」了「雲之南紀錄影像展」?》,德國之聲,2013年

⑮ 《中國獨立影像「強拆年」》,張獻民,紐約時報中文網,2013年

⑯ 《「合目的性」與「在場」:第十三屆北京獨立影像展綜述》,劉兵,《電影作者》第十六輯,2017

⑰《中國獨立紀錄片檔案》,朱靖江、梅冰,陝西師範大學出版社,2004年

參考資料:

《放逐的凝視》,黃文海,傾向出版社,2016年

《獨立記錄:對話中國新銳導演》,朱日坤、萬小剛,陝西師範大學出版社,2004年

《DV完全手冊──一個人的影像》,張獻民、張亞璇,中國青年出版社,2003年

《中國獨立紀錄片檔案》,朱靖江、梅冰,陝西師範大學出版社,2004年

《中國獨立紀錄片「南京宣言」事件文獻彙編》,CIFF組委會,2011年

《藝術力》,鮑裡斯·格洛伊斯,吉林出版社,2016年

《紀錄與方法》,王遲、布萊恩·溫斯頓主編,中國國際廣播出版社,2014年

《紀錄中國:當代中國新紀錄運動》,呂新雨,三聯書店,2003年(新紀錄運動是呂新雨提出的概念,吳文光等人並不買賬)

獨立風景文獻計劃

華語獨立影像資料館

《中國大陸獨立製作紀錄片的生長空間》,崔衛平

《九零後中國禁片史》,張獻民

《主體漸顯──中國獨立紀錄片二十年的觀察》,王小魯

《在烏托邦的廢墟上──新紀錄運動在中國》,呂新雨

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!