169 | 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(下)

人类学与哲学之间有着可以无限追溯的渊源,回顾 20 世纪以来的学科历史,人类学家的思考倚重于哲学的概念与知识传统,而哲学则试图在异域的民族志中寻求西方认识论的启发与替代。然而,壁垒森严的学科分工想象让学者们固守领地,人类学家满足于负责“特殊”的民族志写作,哲学家引述经验只是为了充实“普遍”的分析,二者一面暧昧相望,一面彼此拒绝。

回顾哲学和人类学交织的历史是有必要的。人类学一词早在古希腊哲学已经出现,在哲学受到其他思维范式冲击时,人类学的立场和哲学人类学为人立法的倾向每每是康德、舍勒、海德格尔等哲学大家背水或仰攻的阵地。不同于思辨追寻“人是什么”的哲学和神学人类学思辨,近代以来的人类学实践强调通过田野,接触异质的文化,在实践中进行理解、思考和深描。这套语法虽然在20世纪才系统化为人类学的学科,却早已在历史的流转中与哲学家相遇,是卢梭遇上的加勒比人,康德在哥尼斯堡读尽的旅行日记,黑格尔在海地革命里发现的时代精神。而在现代人类学理论奠基的年代,经典的人类学现象、概念与理论也总刺激那个时代最卓越的哲学心灵不断回应和思考。哲学家列维-布留尔(Lévy-Bruhl)基于世界范围内民族志材料提出了互渗思维的理论;太平洋的马纳(Mana)概念对20世纪初欧洲现代社会反思启蒙的持续共振;维特根斯坦多次阅读《金枝》,从中获取的灵感启发了他“语言游戏”等一系列后期思想;莫斯的礼物理论不但是最具生命力的人类学辩题,也激发着德里达、马里翁(Jean-Luc Marion)等哲学家的不断回应。

对读哲学与人类学不是去攀附两门学科的亲缘性,更需要的是超越西方中心和学院中心,与在地的行动者一起构筑经验和理论的连续,揭示和理解被压抑和忽视的声音和思考,学习田野里涌现出的伦理和反思:正如作为记者的福柯在伊朗革命时所体察的“灵性革命”,乌鸦族印第安勇士教给乔纳森·里尔(Jonathan Lear)的“基进希望”,正如亚马逊部落启发威维洛思·德·卡斯特罗(Viveiros de Castro)对本体论的再聚焦,埃及穆斯林女性的读经运动中马木德(Saba Mahmood)开始了对现代社会自由和伦理观念的反思。无论是丰富对人的境况的学习还是重构对世界的理解,人类学与哲学都需要从典籍转向实践,并在对实践的共同聚焦中重启交流、对话。

哲学人类学是结绳志与哲学社共同策划的系列专题。我们试图通过共同译、校的方式来开启一种共学共读的模式。这是一场去中心化的合作,目的并不是要辩论人类学与哲学的高下之分,而是试图与文章的作者们共同探讨,人类学与哲学在当代如何以新的方式彼此联结、彼此贡献。本篇作者托斯卡诺(Alberto Toscano)目前任教于伦敦大学金史密斯学院社会学系。作者通过对十六世纪晚期到十八世纪晚期哲学文本中“野蛮人”形象的梳理考察了“野蛮人”如何作为所谓欧洲文明生活的否定式对照而出现,这一系列作为欧洲文明之反衬的他者形象实际上充满内在矛盾。这种混乱的他者表述的反面正是处于动荡中的欧洲的“自我”。作者认为,哲学的“去殖民化”任务不能简单等同于制造一种剔除了殖民沉积物的哲学,相反,它恰恰要求我们不懈地推敲、参透这些曾被“野蛮人”形象所占据的意识形态空间。

翻译 / Revmira,星原

编辑 / Emma

原文链接 / https://www.radicalphilosophy.com/article/by-contraries-execute-all-things

野蛮人的战争

在弗吉尼亚阅读托马斯•霍布斯

我没有忘记政治哲学,也没有忘记它的历史。在触及了《暴风雨》中的政治现实主义辩证法和反政治的田园诗之后,现在似乎应该转向现代哲学家中最激烈的反乌托邦主义者——托马斯•霍布斯,他是兰杜奇的叙述中的一个关键作者。通过霍布斯,我们可以简要地探讨,尽管野蛮人作为对范 (antitype) 似乎具有跨历史的不变性和可移植性,但看上去类似的否定其实可以承载非常不同的哲学内容和目标。在莎士比亚的《暴风雨》之后四十年,霍布斯的《利维坦》用以下众所周知的术语描述了自然状态:

「根据这一切,我们显然可以看出,在没有一个共同权力使大家慑服的时候,人们就会处在所谓的战争状态之下……在这种状况下,产业是无法存在的,这是因为其成果不稳定。如此一来,凡是土地的栽培、航海、海外进口商品的运输、舒适的建筑、移动与拆卸需费巨大力量的物体的工具、地貌的知识、时间的记载、文艺、文学、社会等都将消失。最糟糕的是人们处于暴力死亡的恐惧和危险中,人们将因生活孤独、贫困、卑污、残忍而短寿。」[31]

现代政治哲学可以说是诞生于一个否定的矩阵中,它想象出了自然状态下形式主义的、可怕的、纯粹的匮乏,并且把它与国家(即人造的人,artificial man)的必然性并列在一起。尽管作为弗吉尼亚公司的股东亲自参与了殖民事业的霍布斯很少谈到「美洲的野蛮人」[32],但他对「美洲野蛮人」的提及都在其作品的关键点上。而且,正如兰杜奇有力地论证的那样,对北美生活形式的民族学描述在支持或验证霍布斯的政治人类学方面的作用不应低估。「他人之于我无异于狼」(Homo homini lupus est) 这个表达,毕竟是在殖民时期的旅行叙事中首次使用的。在上述段落后的两个自然段,霍布斯说道:

「也许会有人认为从未存在过这种时代和这种战争状态,我也相信这种状况决不会在整个世界普遍出现,但现在有许多地方的人就是这样生活着的。在美洲,有许多地方的野蛮民族除了小家族以外,没有其他政府,而小家族中的协调又完全取决于自然欲望,于是直到今天他们还生活在我在上面所说的野蛮残忍的那种状态中。无论如何,我们可以从原先生活在一个和平政府之下的人们往往会在一次内战中堕落到什么样的生活方式,这种活生生的事实中看出,在没有共同权力使人畏惧的地方,会存在什么样的生活方式。」[33]

霍布斯使用野蛮人对范的一些要素值得思考。霍布斯坚决反对亚里士多德的政治人类学和心理学——这种政治人类学和心理学曾是西班牙人文主义者和神学家塞普尔韦达关于印第安人是「天然奴隶」的司法论据[34]。霍布斯这样做是为了确认政治的彻底的人造特性:人类不是「政治动物」。国家,就像财产本身一样,是一个彻底的人造制度,而如果我们可以谈论人类中的「自然」状态,这将是一种内战状态。在霍布斯的政治哲学中,对自然政治倾向的拒绝伴随着这样一种对制度化身份的主张,这种身份既是人造的和又是必然的,处在社会生活与受国家统治的生活之间。

霍布斯的第一部重要作品是对修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》的出色翻译,在这个文本中,城市内部的武装斗争 (stásis) 是一个普遍的主题[35]。他将欧洲城邦或国家(无论是古代雅典还是当代英国)范围内的自相残杀投射到他对美洲旅行叙述的选择性取样中。霍布斯将「美洲的野蛮人」的生活描绘成一种长期的战争和不安全,阻碍了所有生产性和有产者的活动。人们可能会问道,霍布斯关于北美战争的可怕形象是否更多是取材自对反殖民主义抵抗的惊恐的报告(如 1622 年在弗吉尼亚公司的詹姆斯敦定居点所发生的),而不是对原住民冲突和战争的任何其他描述。尽管霍布斯肯定将美洲的野蛮人置于文明的「技术」等级中的下层,但他和他同时代的十七世纪理性主义者一样,归根结底还是保持着一种同质化的、悖谬的平等主义的哲学人类学。社会和政治差异是必要且有益的,但它们不是自然的。

这种方法也意味着,人们可以在当代的野蛮人状态下解读欧洲国家本身的过去;将他者视为「异时的 (allochronic)」,生活在另一个时间中、以及脱离时间的空间中。约翰内斯•费边 (Johannes Fabian) 把这种观念和将上述看法与认为非西方文化是「同期」(coeval) 的观念并列,而这二者后来构成了人类学的凝视[36]。它体现在野蛮人作为一种「活化石」的广为传播的形象中。皮埃尔•克拉斯特 (Pierre Clastres) 认为这种观点是「一个古老的西方信念……历史是一条单行道,无权力的社会是我们已经摆脱了的样貌,而对他们来说,我们的文化是他们必须成为的形象」[37]。这个主题后来在洛克的箴言「起初,整个世界都是美洲」中得到了体现,又在 1642 年霍布斯所著的《法律要素》中再现。霍布斯在书中说:「(研究)今日的野蛮民族的经验,以及研究我们祖先的历史、德国和其他现在文明国家的古老居民的历史,我们发现那里的人口少,寿命短,生活中没有装饰品和舒适。」[38]

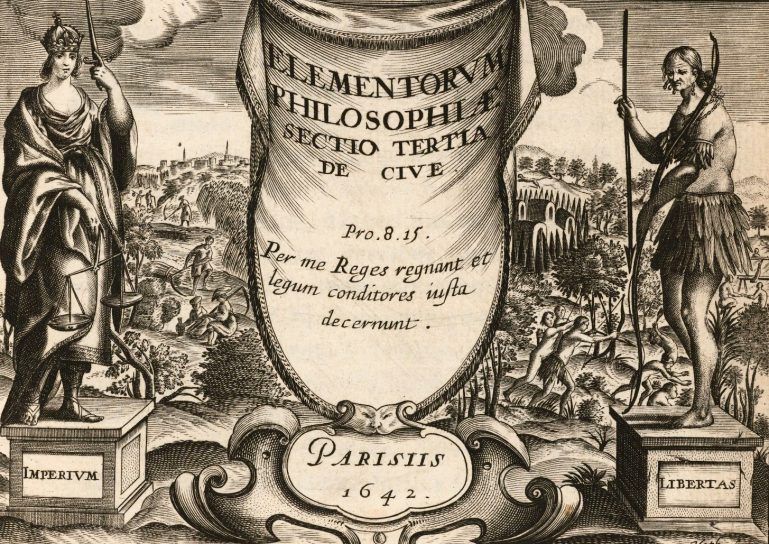

这种欧洲人对投射到美洲的「野蛮」在霍布斯的《论公民》的封面上很明显,它采用了 De Bry 为 Thomas Hariot 的 1588 年《弗吉尼亚新发现土地的简要实录》所做的浮雕(图1)[39]。左边是拥有生产、科学和法律装备的帝权 (Imperium),右边是野蛮人的自由 (Libertas)。两者以宗教领域为顶点,被描述为政治统治和审判的领域。这种并列关系对于比较性否定的做法是最简洁有力的对应。同时,它也展现了现代政治哲学公然压抑的乌托邦维度——不仅是霍布斯,洛克和亚当斯密都认为秩序、法律和生产只能以自由为代价才能得到保障。这张图片还向我们展示了欧洲人对美洲的想象是如何渗透在古典视觉和政治文化中的,在 De Bry 的简编中,它以一种与霍布斯在《法律要素》中的思考相吻合的方式,将不列颠群岛的古代居民皮科特人 (Picts) 在他们自己的「自然状态」中的一系列图版展示出来(图2;见下文),从而使新世界与旧世界的「野蛮人」联系起来[40]。

在更理论的层面上,对霍布斯使用的野蛮人对范的关注表明,在整个西方历史上,野蛮人的形象并不是以种族为中心、一成不变的,而是发生了历史和政治上的重要变化,而且这些变化至少部分地是以否定之等级的形式 (hierarchy of negations) 来阐述的。换句话说,尽管霍布斯的清单在很大程度上与蒙田相吻合,而且确实与霍德根所举的古代和中世纪的例子相呼应,但在霍布斯那里,有一个否定是至高无上的:对国家的否定。正是从这一点,即野蛮人所缺失的主权政府,继而产生了所有其他明显的缺陷:法律、财产、安全、农业发展、生产劳动、艺术等等。而这和洛克对这一等级之错位的看法相反——对洛克来说,土地财产的缺失才是最主要的否定,其他的否定(尤其是政府的否定)才随之而来。

这种对比较性否定之重新组合,从政治秩序问题转移到生产发展问题,提供了超越比较性否定的道德公理主义的关键方法——而这种道德公理而在歇斯底里的诋毁和去浪漫化的乌托邦之间来回翻转。通过这种超越,可以迈向社会发展的历史和唯物主义的问题域 (problematic),其中生存资料是基础,法律、财产、政府、艺术和宗教是上层建筑[41]。这一范式以洛克的财产意识形态为基础,并在卢梭的人类学思辨中矛盾地得到预示,并将成为古典政治经济学及其伴随的哲学人类学发展的基础,首先是在苏格兰启蒙运动的作品中——从罗伯逊的《美洲史》到亚当•斯密的法律、历史和经济学著作。

对兰杜奇来说(就像 Ronald Meek 在他基本一致的研究[42]中一样),尽管资产阶级社会科学有各种缺点,但在它眼中的野蛮人是一个「发展」的形象,这将标志着超越文明类型和野蛮对范的形式反转的关键一步,朝着社会文化的变迁与冲突的积极知识的方向前进。在这种「进步」的历史中,苏格兰启蒙运动是马克思主义的科学先驱。但这种看法不得不尴尬地面对一个事实,即现代种族主义是促成从理性主义的「野蛮人」到社会历史的「野蛮人」概念的转变的一个关键因素。而且在我看来,它还没有看到,比较性否定的框架是如何在苏格兰启蒙运动的原民族学哲学中被转化而不是被彻底放弃的。这首先体现在洛克公理的持久性上,即从财产的缺失出发,衍生出与野蛮状态有关的所有其他缺失、匮乏和滞后。它还表现在苏格兰启蒙运动的作家们极其偏颇地吸收和「编辑」耶稣会传教士在北美的旅行叙事,例如尽量裁去农业实践的描写、将集体政治协商的记录边缘化,从而支撑洛克所建立的否定的等级。这些都是一些意识形态上的手段,它们强化了定居者-殖民者的关系,在这种关系中,Audra Simpson 认为,「土著就是被安排到了[一个]匮乏的位置上」[43]。

一个政治奇迹?

因此,我们应该质疑支撑兰杜奇研究的假设,根据这一假设,历史主义或发展主义,作为历史唯物主义的前奏,即使带有种族资本主义的特权意识形态,也要比理性主义或怀疑主义更值得欢迎。或者至少,我们可以通过正视这种盛行一时的关于哲学野蛮人的批判性历史学,促使我们对马克思主义中遗存的、建立在对土著生活方式的隐性否定之上的阶段主义,产生一种更加自我批判的认识。然而,我们可以从兰杜奇的文章中吸取一个重要的教训,他指出欧洲哲学对野蛮人的概念化历史的关键转折点是——参照源自所谓「新法兰西」的耶稣会士的传教士旅行叙事——发现没有国家也可以有社会。这种观点是反霍布斯主义的,也就是说,反对把社会生活与被统治的生活等同起来——这是一种从亚里士多德的『政治动物』开始,就一直主导着欧洲政治思想的思路。反霍布斯主义论点的最尖锐的陈述,是莱布尼茨 1711 年的一篇文章。在这篇对拉洪丹男爵著作的回应中,莱布尼茨写道:

「易洛魁人和休伦人……颠覆了亚里士多德和霍布斯过于普遍的政治箴言。他们表明……整个民族可以在没有治安官和没有争端的情况下生活。……但这些野蛮人的粗鲁行为表明,社会和国家的基础,并不是因为它是必要的,而在于存在一种通过互助走向善和接近幸福的倾向。」[44]

在此一年前,莱布尼茨在一封同样涉及他对拉洪丹的阅读的信中,更彻底地颠覆了比较式否定的逻辑:

「这是完全真实的……这些地区的美洲人在没有任何政府的情况下和平共处;除了针对不同民族和语言的人之外,他们不知道打架,也不知道仇恨,也不知道战斗,或者说不知道很多。我几乎可以说,我们面对的是一个政治奇迹,一个亚里士多德不知道,霍布斯也忽视了的奇迹。」[45]

无论上述说法的「真实性」如何,莱布尼茨提到的政治奇迹都开启了一种可能性,与大多数欧洲和哲学界对美洲原住民的遭遇的反应相去甚远。与其说是对欧洲及其政治概念的否定——这种否定可能具有乌托邦式的或颠覆性的价值,但从属于希腊-罗马和犹太-基督教的根源——与北美社会的遭遇可能需要思考一种不同的、前所未有的政治。正如许多评论家所详述的那样,与美洲原住民的殖民遭遇在知识领域的特征是,它同化于16至18世纪及以后充斥欧洲人脑中的模式、神话、概念想象和形式分类法;在这种相遇中,比较主义 (comparativism) 帝国主义工具理性的暴力色彩。在这个意义上,野蛮人的概念在很大程度上是一个屏幕,可以投射出一个被资本主义的出现及其矛盾、以及基督教政治神学的危机所困扰的欧洲。「野蛮人」是一种倒置的镜子,欧洲知识分子可以在其中提出这个时代的谜题。什么是政治?什么是法律?什么是宗教?什么是财产?

很少有像莱布尼茨的「政治奇迹」那样的感觉,即美洲人民实际上可以促使欧洲扰乱或放逐其政治哲学。从某种意义上说,欧洲的思想生活要等到二十世纪下半叶,随着人类学中激进的反国家主义趋势的出现,才会在对政治的主流形象的批判中给予「野蛮人」以重要的地位。在这方面,可以把皮埃尔•克拉斯特 (Pierre Clastres) 在 1974 年的《反国家的社会》(Society Against the State) 解读为一种与美洲印第安人相遇的反亚里士多德和反霍布斯效应的延伸阐述,而这是莱布尼茨之前所瞥见的[46]。从他在巴拉圭瓜亚基印第安人中的田野调查,以及对美洲各地无数人类学工作的观察,皮埃尔•克拉斯特将对西方的政治人类学提出一个激烈的挑战。这一挑战来自于北美和南美的社会——在这些社会中,政治权力并不等同于服从与命令的辩证,也不等同于暴力的垄断和一个独特的、与国家相关的政治领域的分离。克拉斯特甚至将美洲印第安人的酋长制形式描绘成一种集体策略,以防止政治作为主权统治的出现。正如他所评论的:「我们面对的是一个巨大的社会群落,在这个群落中,其他地方所谓的权力拥有者实际上是没有权力的;在这里,政治被确定为一个超越强制和暴力、超越等级从属关系的领域;总之,在这里,没有命令-服从的关系。这就是印第安世界的主要区别。」[47]

然而,如果把关于野蛮人的现代哲学论述当作单纯的自言自语或独白,也是错误的。巴里巴尔 (Balibar) 关于东方的他者化的评论在这里是很恰当的,特别是他提醒说,在想象的层面上的相遇终究仍是一种相遇:

「想象 (imagery) 是否意味着『他者』是一种纯粹的虚构,是西方思想对『东方人』的纯粹投射,而『东方人』是无能为力的,他们完全被排除在描绘他们的画面之外;还是说,在这个想象的框架内确实发生了实际的相遇,这种相遇当然是冲突的,但在某种意义上也是『真实的』?这将意味着『真实的他人』也以某种方式促进了他性 (Otherness) 观念的构建,尽管是在『次级』的位置起作用,但仍然起到了难以简化的影响?…… 『东方』的概念是对其产物的想象,矛盾地结合了真实的相遇(即使只是与真实文本的相遇、以及对他者的书写的相遇),和对相遇之现实(实际上是对其可能性)的否认。或者,用阿尔都塞的话说,它把承认和误认结合在一起,彼此都是在对方的限制之内和对方的语言之中发生的。」[48]

正如朱利亚诺•格利奥齐在对兰杜奇一书的方法论批评中所指出的那样[49],虽然思想史可能使我们认为,至少在殖民人类学全面兴起之前,关于「野蛮人」的辩论主要关乎欧洲内部关于人性的讨论,但如果批判性地看待意识形态的历史,就会发现欧洲的思想和哲学深受欧洲强加给世界许多其他地区的殖民关系的需求变化的影响。在格利奥齐的巨著中,欧洲列强为了支持其殖民政策的正当性和合法性要求,将怪异的圣经式、伪造的谱系投射到美洲印第安人身上——这些谱系在以色列部落、在亚当之前的造物中、在亚特兰蒂斯的居民、在犹太人、鞑靼人、挪威人、荷兰人、威尔士人中寻找美洲人民的祖先[50]。我们看到,如果我们不探究人类学和哲学的殖民史与同时发生的剥夺和抵抗之间的关系,这种殖民的历史就会变得多么难以理解。

例如,西班牙征服者在与西班牙王室发生冲突时可以争辩说,阿兹特克人是一个适当的政治社会,而不是一个野蛮的社会,以便为他们的所谓主权转让提供依据。同样,西班牙国家可以支持批判亚里士多德的自然奴隶论,或者驳斥征服者关于土著人是犹太人的罪恶后裔的故事——这不是出于对历史或人类学真理的人道主义关注,而是因为他们需要雇佣劳动者向君主纳税。或者,回到本文出发点,如果对意识形态多加关注,可以发现,在蒙田对比较式否定的逻辑的重新化用的背后、以及他看似反殖民主义地对美洲野蛮和欧洲优越性的怀疑背后,是法国胡格诺派反对西班牙殖民主义霸权并与之竞争的传统——因此对西班牙征服者的种族灭绝行为进行猛烈攻击。但是,蒙田的哲学也意味着它有着自己的「文明教化」计划——其中,对差异的承认,仍然是为新兴法国殖民活动「温和」美德辩护的前奏。正如 Pocock 所指出的,「启蒙运动可以否认他人的历史,即使它宣称他们的人性……它写下了一部『哲学史』,其中欧洲被谴责为将历史强加于自然世界;但与此同时它也是一部『政治史』,在这部政治史中只有欧洲人是行动主体。」[51]

总之,将哲学去殖民化的目标,不能被简化为试图制造一种剔除了其殖民沉积物的哲学。相反,它恰恰要求推敲、参透这些不可避免的殖民想象和其意识形态空间中的不懈实践——这一空间被哲学的野蛮人所占据,他们人数众多、形象单调——在这个空间中,真正的相遇和对这种相遇的否认仍然是不可分割的。这一计划既需要塞尔吉奥•兰杜奇和朱利亚诺•格利奥齐(以及 Olive Dickason [52]、Michèle Duchet、Ter Ellingson 和其他人)所贡献的那种历史考古学和谱系学,又需要对莱布尼兹所说的那种「政治奇迹」持一种批判性的开放态度——这些奇迹可以帮助解除欧洲式的、国家中心论的、对集体政治生活意义的垄断,而这种垄断仍然是殖民关系最持久的遗产之一,并且也是当今世界的决定因素之一[53]。

参考文献:

[31] Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C.B. Macpherson (London: Penguin, 1985), 185–6.[32] Noel Malcolm, ‘Hobbes, Sandys, and the Virginia Company’, The Historical Journal 24: 2 (1981): 297–321.[33] Hobbes, Leviathan, 187.[34] Anthony Pagden, The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).[35] See Giorgio Agamben, ‘Leviathan and Behemoth’, in Stasis: Civil War as a Political Paradigm (Homo Sacer II, 2), trans. Nicholas Heron (Stanford, CA: Stanford University Press, 2015), 25–69.[36] Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object (New York: Columbia University Press, 1983).[37] Pierre Clastres, ‘Copernicus and the Savages’, in Society Against the State, trans. Robert Hurley with Abe Stein (Oxford: Basil Blackwell/Mole Editions, 1977), 11.[38] Thomas Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, ed. J.C.A. Gaskin (Oxford: Oxford University Press, 2008), 80.[39] For a fascinating structuralist inquiry into the gendered iconography of the savage in De Bry, see Bernadette Bucher, La Sauvage aux seins pendants (Paris: Hermann, 1977). See also, more recently, Michael Gaudio, Engraving the Savage: The New World and Techniques of Civilisation (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008). [40] The iconographic and ideological survivals of archaic Britain in the imaginary of the savage projected onto the Americas is insightfully explored in Ioannis D. Evrigenis, Images of Anarchy: The Rhetoric and Science in Hobbes’s State of Nature (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), esp. chapter 8 ‘America’, 202ff.[41] This momentous displacement from morality and normativity to development and social science is at the heart of Landucci’s landmark study.[42] Ronald L. Meek, Social Science and the Ignoble Savage (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).[43] Audra Simpson, ‘The Ruse of Consent and the Anatomy of ’’Refusal”: Cases From Indigenous North America and Australia’, Postcolonial Studies 20 (2017), 25.[44] Gottfried Wilhelm Leibniz, quoted in Réal Ouellet, ‘Introduction’, in Lahontan, Dialogues avec un Sauvage, ed. Réal Ouellet (Montréal: Lux, 2010), 18.[45](略)[46](略)[47](略)[48] Balibar, ‘Difference, Otherness, Exclusion’, 30.[49] Giuliano Gliozzi, ‘I filosofi e I selvaggi’, in Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti 1966-1991, ed. Anna Strumia (Napoli: Vivarium, 1993). This collection also includes several illuminating essays on the place of ‘savages’ and the ‘New World’ in European thought and culture.[50] Gliozzi, Adamo e il nuovo mondo; see also in English his ‘The Apostles in the New World: Monotheism and Idolatry Between Revelation and Fetishism’, History and Anthropology 3:1 (1987): 123–48.[51] Pocock, Barbarism and Religion, Volume 4, 223.[52] Olive Patricia Dickason, The Myth of the Savage and the Beginnings of French Colonialism in the Americas (Edmonton: University of Alberta Press, 1984).[53](略)

最新文章(持续更新)

159. 动物农庄:垄断资本时代的动物园

160. 没有女人,你就无法理解古兰

161. 电力书单 | 一份应急充电宝

162. 结绳故事绘(2)

163. 在灭绝时期照护隼

164. 世界精神健康日,让我们来谈谈care

165. 饮食之道:与安娜玛丽·摩尔对谈(A Conversation with Annemarie Mol)

166. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(上)

167. 2019年全球抗争运动:小结

168. 保罗·弗雷勒与世界的阅读:百年与今天

169. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(下)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐