Terence

命题的对赌

决策是对「命题」的判断。当我们谈论现实时,会不由自主地将「命题」同「真实」相关联,并以「求真求实」去评判命题的合理性,进而对合理的命题做出自认为恰当的判断。但无论怎样,由于逻辑的一致性,我们会不可避免地将真实同命题关联在一起。抽象地谈论「命题」几乎只出现在游戏或者形而上的领域里(如:哲学、数学)。

从「分工」重新审视

是「分工」造就了现代社会的繁华,但这两个字同样意味着收益与劳动结构的变化: 分工取消了每个实际劳动者同最终产品之间确定的「从属」关系,因为每一个劳动者都只是环节的一部分、没有一个劳动者是完整完成了整个产品的生产,因此没有一个劳动者能够声称这件产品是「我的」。

承担风险才是直面问题

段永平曾在斯坦福商学院的一次分享中提到,当年在佛山无线电八厂,招了 100 个本科生、50 个研究生,很多人对此都不满意想走,结果他离开两年后小霸王都做出来了,回去一看,那帮人都还在(只走了一个人)。很多人说 “我没有找到更好的机会”,其实是他们没有停止做不对的事情的勇气。

精神的模仿

徐中约在《中国近代史》的开头写到:这场持续了约三十五年的运动,是一种浮于表面的近代化尝试;它只采纳了西方文明中那些具有直接实用价值的东西,而另一些更为可取的方面——如政治体制、经济制度、哲学、文学和艺术等——却完全被忽略了。即使是这个时期中较进步的中国人也确信,除了坚船利器之外,中国从西方没有多少东西可学。

行禅:多任务间的断线切换

如果要同时做多件事情,可能最重要的技能是能够保持对「当下」的专注,能够做到「佛学」中所要求的正念:专注于此时此刻,然后能够毫无滞留(无所住)地切换到下一刻的「当下」,能够让「起心动念」穿过自己,只留下对当前任务本身的专注。或许这就是为什么 consulting 行业的人(如:李一...

练习量:超越理性的非结构化技艺

「运用之妙、存乎一心」由三个部分决定:天赋、认知和熟练度。「天赋」无从改变,「认知」可以通过思考与学习提高,而「熟练度」则纯粹只能依靠勤勉/耐力积累「练习量」来实现。即便如编程、投资这样的脑力工作,练习量也能在特定条件下成为决定性因素:压力越大、任务越多,能否「行云流水、运用自如」就越是取决于练习量。

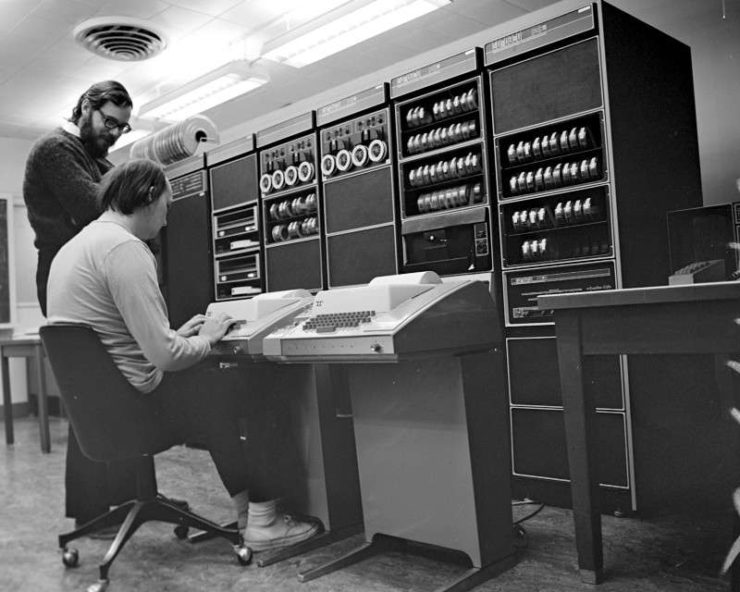

备忘录:关于 ChatGPT 的一些个人注记

(供未来打脸、反思的记录) 年后各种事情就开始疯狂涌来(当然,主观地期望通过「大量事情」来完成另一个自我实验也是很关键的一个要素),一天接一天并发地做着好几件事情。最大的感受可能就是:好像又回到了某段学生时代,将自己化作齿轮,埋首于连绵不断的任务,根本没有多余的心思去考虑宏观的问题,甚至没有精力去做自由的阅读和写作。

混乱的产品、更好的品味、不受待见

机缘巧合读到了猫助的这篇文章《做一家叫多抓鱼的公司(十二)》感觉非常不错,通过深入的分析和平实的说明将横亘在「领域从业者」和「市场」之间的屏障击碎。我想,这样的屏障之所以存在、之所以让人抓狂,是因为它不仅阻碍了专业人员无法将自己的才华施展、在市场中体面地套现,同时专业人员会因此而产生自我怀疑:难道我不是普通人?

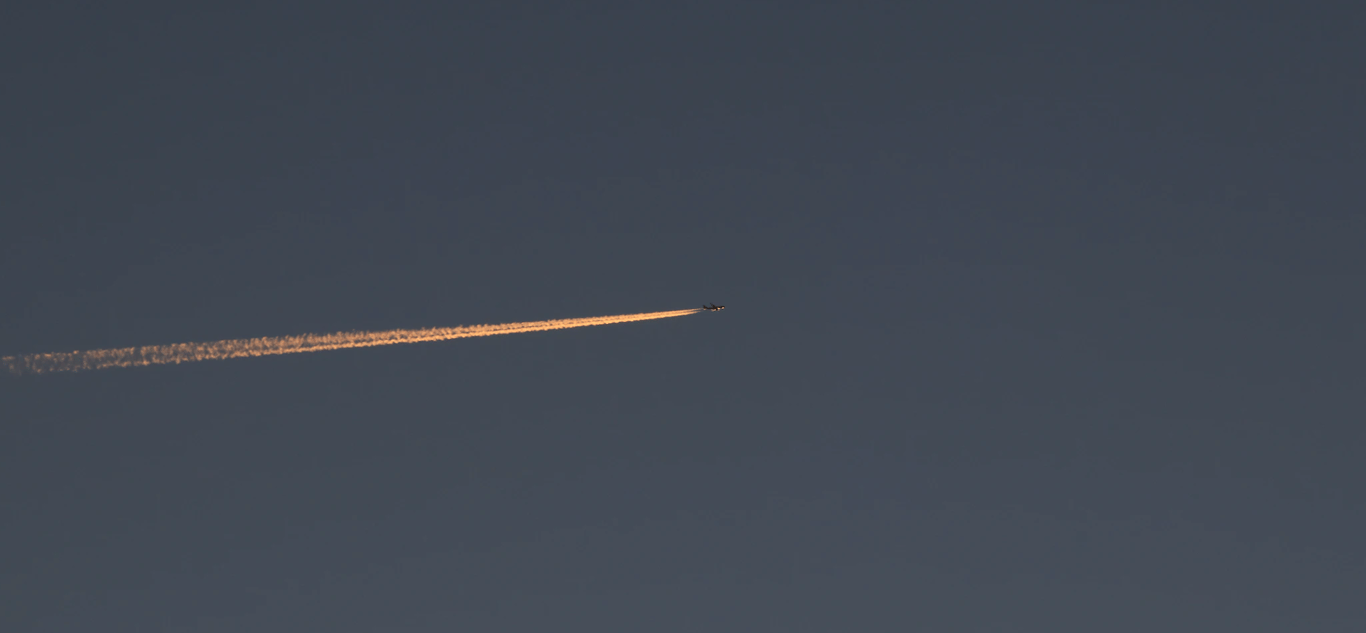

速度 v.s. 质量

我一直很讨厌过分追求速度,如果速度就能解决一切问题,那磨刀不误砍柴工、经年累月的踏实努力/积累岂不都是笑话?!但很多时候(至少常见于互联网商业中),获得最大回报的并不是按部就班、扎实前行的人,而是不顾基石稳定、激进地快速执行的人。显然,这种相互的冲突在说明,「速度」与「质量」是「...

弱连接:优先考虑「用户体量」的原因条件

Sebastian Mallaby 在他的《风险投资史》第五章提到了「弱连接」关于创新和商业的一些结论:通过「广泛增加『弱连接』来扩大网络效应」来取得世俗意义上的成功,要比「在某个局部进行极度深入的钻研」要容易得多。这让我想到了海底捞创始人张勇在一次访谈中提到的:高端餐饮不赚钱,顶天立地不如铺天盖地。

跳入挣扎

前序:《局部的挣扎》 努力付出的挫败,大多来自于:明明有更为轻松的路,为什么我这么不幸,非得遭这份罪。而如果通过各种「捷径」的尝试后,发现所谓的「轻松道路」只是海市蜃楼一般的幻觉后,便能按下心来,踏实地努力。而 struggle 是同努力付出同样的课题。

竞争的借假修真:以局部零和换全局增长

如果积极参与竞争的目的不是为了战胜对手,而是为了给「系统活力」注入一份力量、为了给「系统」提供更高的 bottom line,那么参与竞争时,就心态就会更加积极、开放。你拼尽所有、企图战胜当前的系统,就是为了给整个系统制定新的、更高的起跑线。

TerenceXie: 2022 的奇幻之旅

Notes:虽然还未到严格意义上的本年度最后一天,但形势逼迫我必须早点将这样一份回顾 memo 写出来,趁着自己还有写作的精力。本该是热闹非凡的 12 月底,上海的大街却像是春节放假一般零星凋落。晴朗得发亮的窗外,反而增添了些这种大好时光却无人参与的寂寥。

透明信息下的信息差

就「信息」来讲,互联网的最大作用是极大地降低了信息的「可达」障碍,让大量的信息从「不可达」变成了「可达」。但这种「变化」往往会给人以错觉,以为它打破了「信息差」、让「无知」逐渐褪去、让「全知」变得坚实。将这种「错觉」继续向极端推进,甚至会感到:好像一切对信息的整理/加工都是徒劳的...

局部的挣扎

前序文章《Learning Task Pattern 的分类》Life is struggle. ---Karl Marx 学习 network knowledge 不能用 tree knowledge 的方法论:过早地去苛求对全局的理解。

创造:舍近求远地瞎折腾

如何创建一件事,并不等同于如何如何理解一件事。好的理解,即是好的教学:需要将原始的材料重新按照人的「认知规律」做重新编排,需要按照「认知规律」赋予接近「常识」的 story,以此来更为高效地吸收/记忆对应的材料,更高效地将「新材料」转换为已有材料/技能的自然衍生。

实验者的组织架构

在「晚点LatePost」创作的《黄峥出海前传,拼多多兄弟公司往事》这篇文章中,曾提到黄峥对公司架构的一个设计:只有一级主管可以接触到他本人,而往下的都是执行者,且必须是高效的执行者。同时,为了让执行者足够高效且不会因为过多的抱怨而产生管理成本,可以给到员工所在行业 2-3 倍的薪资报酬。

有限/深度 v.s. 无限/广度

记得当初第一次观看 Tim Roth 主演的《海上钢琴师》时,既充满了对电影本身叙事结构和表现形式的惊叹,又莫然有些消沉和困惑,为什么一位才华如此卓绝的人只能以「他人无法再确认」的形式存在于记忆中,为什么他会停留在「船」与「岸」的横板上?为什么 1900 说自己只能理解 88 位...

《孙子兵法》 的辩证阅读

虽然《孙子兵法》本身的某些章节的遣词造句已经足够清楚明了(如著名的第四章「军形」篇),但作为一部古代的军事著作,还是有很多专业术语和古文用法是值得深究的,毕竟这些细节会直接影响对孙武一些思想视角的理解。对我个人来讲,《孙子兵法》最要紧的篇章是那些“非技术细节”的篇章。

西西弗斯与一劳永逸

所谓害怕麻烦,或者不愿意做一些徒劳的尝试,其「不愿意」可能体现为“害怕付出了没有回报”,或者是付出了之后并不能一劳永逸地解决问题,在时间的腐蚀下,你不得不周而复始地解决同样的问题,像西西弗斯一般不断地忍受「循环」的无间地狱式的折磨。特别是对于计算机/数学领域的人来讲,不断地解决重...