打着科幻的幌子胡說八道。

怪物们

1. 伯爵

1931 年 2 月 12 日,环球影业的《德古拉》(Dracula)在纽约首映。伴着开场曲《天鹅湖》,大幕续续拉开(是的,那时候放电影要拉幕),观众被一架马车带到特兰西瓦尼亚(Transylvania,今罗马尼亚境内)一个偏远的小山村,在山顶不见天日的城堡里,电影唤醒了那个优雅的吸血魔鬼,德古拉伯爵。

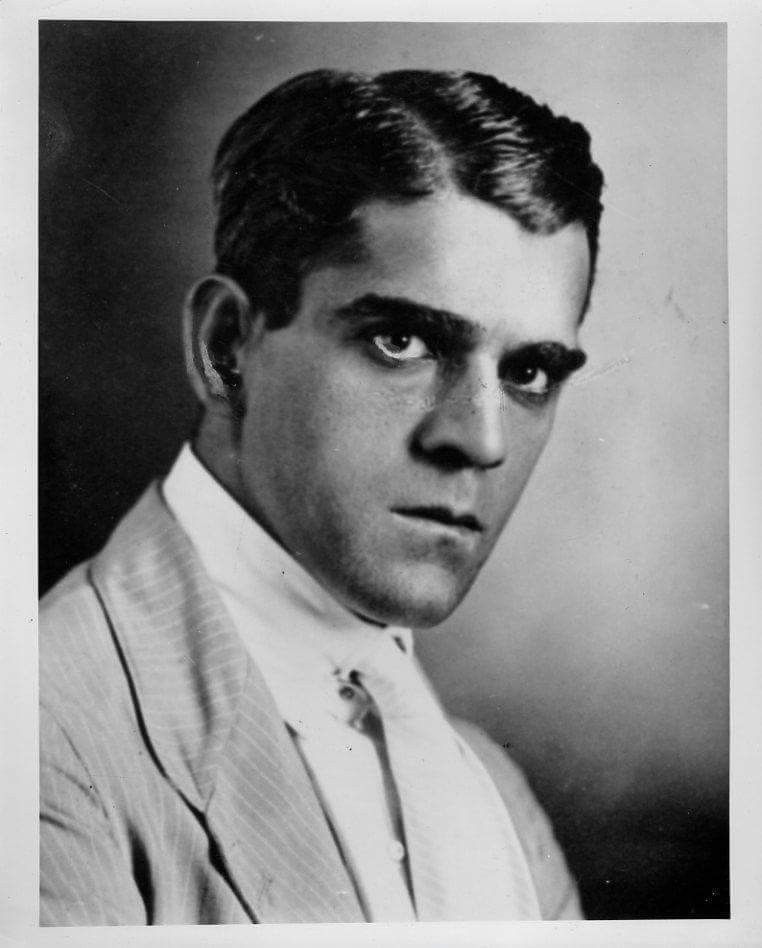

两天后,影片全美开画,票房大爆。这是好莱坞大厂制作的第一部鬼怪内容的严肃有声长片,片中没有插科打诨,也没有试图弱化超现实元素。以当时的市场环境,影片的题材和预算是环球的一场豪赌。他们赌赢了,《德古拉》最终成为环球当年最赚钱的电影,也让片中饰演德古拉伯爵的演员,时年四十八岁的贝拉·卢戈西(Bela Lugosi)一跃成为大明星。

《德古拉》改编自爱尔兰小说家布莱姆·斯托克(Bram Stoker)1897 年出版的同名畅销小说。当然,吸血鬼不是斯托克创造的,它长期存在于世界各地的民间传说中。到了《德古拉》成书前的 18、19 世纪时,欧洲的吸血鬼形象其实更接近我们今天的丧尸。不幸的是相关术语在英文和中文里都是一团乱,反正大致就是些是死后返生,腐烂愚蠢,还吃人的恶心玩意儿。

斯托克出生前大约一百年,欧洲进入过一段“吸血鬼恐慌”。人们传言尸体长期不腐,指甲继续生长,墓地里传出敲棺材声,最后腐尸爬出坟墓,进村吃人。现在我们知道这些有的可能是特殊的气候条件或生理现象的结果,有的是假死的人被钉进棺材下葬了(是的,那时候这种事不稀罕),更多的就是民间口头文学创作。

但当时的人们深信不疑。他们想尽了办法避免死去的人,尤其是死于非命的亲朋,回来探亲访友连吃带拿。那年月想死成一挺秋叶静美的尸体可太难了:焚尸、砍头、挖心、钉棺材板、挖心再把心钉棺材板,花样百出。民间配套工种齐全,有生前进行预测的,有死后负责操作的,高峰期甚至形成了主题旅游线路,也算一条如火如荼的特色经济产业链。

小说家们当然不会放过如此受欢迎的形象和主题。斯托克的《德古拉》不是最早的,但综合了前人的优点,又有自己的创造,是一部集大成的里程碑作品。出版后虽然在当时的评论界反响一般,但很受大众读者欢迎。

通常认为,《德古拉》中的性暗示来自法努(Sheridan Le Fanu)的《卡蜜拉》(Carmilla),该作品中出现了历史上第一位女同性恋吸血鬼;吸血鬼的催眠能力、挣扎的内心,和标志性两个牙孔的伤口,来自詹姆斯·雷默(James Malcolm Rymer)的《吸血鬼瓦尼》(Varney The Vampire);而一反民间传说中的腐烂丑陋,把吸血鬼塑造成举止优雅的贵族形象,则源自约翰·威廉·波利多里(John William Polidori)的《吸血鬼》(The Vampyre),这本书一般被认为是第一本现代吸血鬼小说。

环球的 1931 版《德古拉》也不是斯托克的小说第一次搬上银幕。1922 年德国拍了一部默片《诺斯费拉图》(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens),导演是表现主义电影的代表人物,默片大师 F·W·茂瑙(F.W. Murnau)。

现在看来《诺斯费拉图》的艺术成就要高于《德古拉》,但票房上就没的比了,因为它几乎就没票房。制片方没买版权,虽然改了人物名字和部分设定,但斯托克的遗孀还是打赢了维权官司。法官下令焚毁了所有拷贝(逃不过焚尸的命运)。由于当时影片已经开始海外发行,有一些拷贝得以辗转流传下来,所以我们今天还能看到这部杰作。另外,两部电影的吸血鬼虽然同是贵族设定,造型却大相径庭。《诺》的欧洛克(Orlok)形容猥琐,而卢戈西的德古拉玉树临风,散发着邪魅的吸引力,风靡万千女性。

卢戈西原名布洛什科·贝洛·费伦茨·德热(Blaskó Béla Ferenc Dezsö),1882 年 10 月 20 日出生在匈牙利王国的卢戈日(今罗马尼亚境内),距离传说中德古拉的家乡喀尔巴阡山脉不远。那时奥匈帝国还在,欧洲国家的地界跟今天比较不同,但论地理位置确实可以说贝拉来自德古拉的故乡。后来他根据家乡地名为自己取了艺名“卢戈西”。

贝拉排行老四,身为银行家的保守父亲对幼子的期望是从事“正经工作”。但小贝拉是一个爱表演的孩子,他只想演戏。不顾家人的反对,贝拉 12 岁辍学离家,开始追逐演员梦想。他整天混迹在剧场外,最终磨到经理们给了他一些小角色,开启了职业生涯。

一战期间的 1914 到 16 年,贝拉在奥匈帝国陆军中服役,并在俄国前线负伤,落下的腿病将困扰他一生。战后,因为参与匈牙利演员工会的社会主义运动,贝拉被迫逃离祖国,先是辗转维也纳和柏林,最终跨域大洋,去了美国。

初到美国,他一边从事体力劳动维持生计,一遍继续发展自己的演员事业。经过不懈努力,贝拉高大英俊的形象和过硬的演技都得到了认可。但由于英文不利索和严重的口音,所以电影方面他只能接演一些默片反派或者口音不碍事的异域角色。期间还结了并离了两次婚。

1927 年,贝拉受邀在百老汇的话剧版《德古拉》中出演吸血伯爵。起先他还不大情愿,怕这会进一步让自己定型,但事实证明这是他多年演艺生涯的第一个爆款。《德古拉》大受欢迎,连演 261 场。小有名气的他又结了一次婚,娶了位富家寡妇,四个月之后离了。

话剧版《德古拉》的成功催生了环球的电影改编计划。贝拉自然觉得自己是不二人选,但环球却不是这么想的。电影版的伯爵起先定下的是当时拥有“千面人”美誉的默片大明星朗·钱尼(Lon Chaney),代表作包括《钟楼怪人》和《歌剧魅影》。然而钱尼在 29 年底被诊断出支气管肺癌,加上拍片时吸入玉米片制作的假雪花引发严重感染,病情急速恶化,次年八月就去世了。作为备胎的贝拉终于得到了这个角色(他浓重的口音对德古拉不仅不是问题,甚至是加分),也终于成就了自己的明星地位。

电影版《德古拉》大获成功之后,环球马上邀请贝拉出演策划中的另一部怪物片,但这次贝拉拒绝了。至于原因,从来没有公认的说法,有人说因为他嫌那个怪物全片没有台词,有人说因为他嫌角色化妆太重会影响他的表演,有人说因为他嫌剧本(指他读到的版本)把怪物塑造成了一个毫不可爱的冷血杀手,也有人说他只是不愿意继续被定型演这类怪力乱神的角色了。

不到一年之后,贝拉就会为自己的决定感到后悔。因为那部叫《科学怪人》的电影,将改变一切。

2. 玛丽

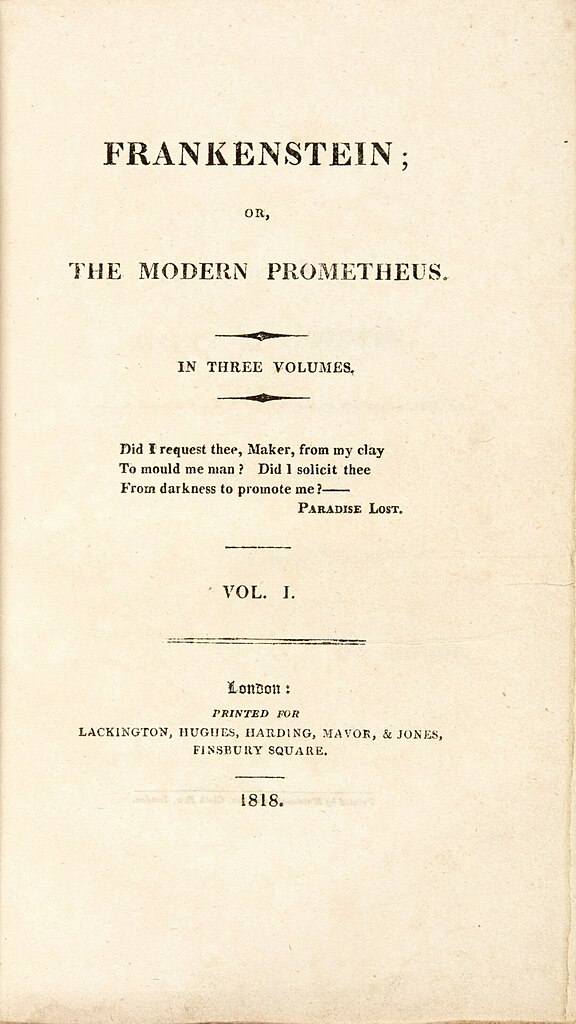

《科学怪人》改编自 1818 年出版的小说《弗兰肯斯坦》(Frankenstein; or, the Modern Prometheus)(其实电影和小说的英文名都是 Frankenstein,这里分别使用习惯译名)。这本书通常被认为是第一部科幻小说,这自然也让作者玛丽·雪莱(Mary Shelley)成为了第一位科幻小说家。

玛丽的母亲玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)常被誉为“第一位女权主义者”。她发表于 1792 年的经典著作《女权辩》(A Vindication of the Rights of Woman)是女权主义哲学的奠基作品之一,直到今天还在大学里被讲授。她在书中指出:女人并非天生低男人一等,造成这样表象的原因,是她们未能接受同等的教育。她身体力行自己的学说,在遇到玛丽父亲之前,已经独身游历了世界,有过几段恋情,还婚外生了个女儿。

玛丽的父亲威廉·戈德温(William Godwin)是一名英国哲学家,被认为是功利主义哲学和无政府主义哲学最早的倡导者之一,是当时深受法国大革命影响的伦敦激进派知识圈子里声名显赫的人物。

两人因为同样的理念走到了一起。他们都支持女性独立不婚的权利,甚至形容婚姻是“合法卖淫”。那时在英国女性不仅不能拥有财产、获得工资,甚至在法庭上都不具备法律人的身份,可见二人的思想在当时的先锋程度。后来他们意外怀孕,就结婚了。

玛丽在 1797 年 8 月 30 日出生。分娩过程很顺利,但残留的胎盘组织引发了感染(这在当时并不罕见)。十一天后,玛丽·沃斯通克拉夫特死于败血症。玛丽继承了母亲的名字,并且从小就知道是自己的出生间接导致了母亲的死亡。

还是小女孩时,玛丽就常常蜷缩在父亲巨大的椅子里,听家里的客人们高谈阔论。那是父亲在家举办的知识份子沙龙。沙龙高朋满座,有作家、记者、音乐家、人文学者,还有很多科学家。很多今天我们熟悉的自然科学当时甚至都还没有自己的学科名字,而是统称“自然哲学”(natural philosophy)或“博物学”(natural history)。

宾客之一是意大利科学家伽伐尼。这人最早发现了生物电。那个实验很多人中学时都做过:用电极电青蛙腿,让它抽抽。但玛丽听到的版本,就诡异的多了:

1803 年 1 月 18 日,一名叫做乔治·福斯特的罪犯因为杀害妻女被绞死。他的尸体很快被运到伦敦一处阶梯讲堂。在各色学者的环视下,伽伐尼的侄子乔瓦尼·阿尔迪尼开始电击福斯特的尸体。在电流下,福斯特的尸体开始四肢抽搐,握紧拳头,甚至睁开了眼睛。

现在我们都知道这就是个普通的生物电现象。而当时电学和生物学都刚起步,学者们的推测是:电可能和“生命力”有关,甚至是起死回生的关键。

这个故事给童年的玛丽留下了巨大的阴影,要记得这是一个从小就觉得是自己的出生导致了母亲死亡的孩子,这可能就是《弗兰肯斯坦》最早的意象。

玛丽快要 17 岁时,父亲的沙龙上出现了一位风度翩翩的俊俏少年,这人就是后世认为浪漫主义的代表诗人之一:珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley),玛丽未来的丈夫。

雪莱是个叛逆的贵公子。他 18 岁进入牛津大学,据说一共就上了一节课,每天都在看自己想看的书,写诗和哥特小说,还写了本《无神论的必要性》(The Necessity of Atheism)在学校里散发。不上课没事,宣扬无神论牛津忍不了,就把他开除了。当时他入学还不足一年。雪莱生性浪漫,饱含理想主义激情,思想前卫,不仅崇拜玛丽的父亲,还崇拜她已过世的母亲。

好了,现在,你把玛丽,这个继承了他父母双方的优秀特质,自幼浸淫在激进知识份子文化圈里,思想同样前卫的花季少女,往雪莱面前一摆,那能不出事儿吗?

玛丽和雪莱整天泡在一块,讨论文学、政治、女性独立,讨论雪莱的诗歌,玛丽的小说创作,很快就深陷爱河。年轻的荷尔蒙无所畏惧,可能家里不方便,他俩就跑去了墓地,在玛丽她妈的墓碑上,把事给办了(考虑到玛丽母亲的先锋思想,这地方可能特别合适)。她 17,他不到 22。这很可能是玛丽的第一次性经验,但雪莱已经是老司机了——这一点确定无疑:其他的花花草草不论,起码在被牛津开除之后,他回老家娶了个媳妇,还生了俩娃。对,当时雪莱是有妇之夫。

玛丽观念先锋的爸爸接受不了,禁止了他们交往。

禁肯定是禁不住的。雪莱说咱俩自杀吧,玛丽说呃……还是私奔吧。于是他们就私奔了。但不是俩人,而是仨人。第三者是玛丽异父异母的妹妹克莱尔(Claire Clairmont)。玛丽母亲死后,父亲娶了邻居,克莱尔是这位女士之前婚姻的孩子。玛丽讨厌自己的后妈,但和克莱尔好像关系还不错。

所以现在的状况是这样的:玛丽喜欢雪莱,雪莱喜欢玛丽,克莱尔喜欢雪莱,雪莱来者不拒(还有个原配老婆)。那时候这些先锋知识分子们都在强调“自由之爱”。雪莱决心能自由成啥样就自由成啥样。在后来一段时间里,克莱尔都是玛丽最主要的竞争者。当然,最终她败给了玛丽。不过别小瞧这个克莱尔,她可能是整个故事里最关键的一环。

就这样,三个少男少女坐着马车唱着歌,还乘船经历了一场几乎丢掉小命的暴风雨,终于到达了海峡对岸的法国,私奔成功。

“自由之爱”(free love)也许“免费”,但绝非没有代价。玛丽怀孕了,17 岁时婚外生下了她和雪莱的第一个孩子(打败了她妈)。这个女孩早产了两个月,两周后夭折。

3. 怪物

《科学怪人》里,弗兰肯斯坦的怪物杀了一个小女孩。

这段讲的是怪物逃跑后,在湖边遇到了一个独自玩耍的小姑娘。天真无邪的小朋友并不嫌他丑陋,还拉他一起往水里丢雏菊玩。一朵两朵,雏菊漂在水面,怪物第一次感受到了人们的善意,开心的笑了。他们扔完了手上的花,不谙世事的怪物意犹未尽,便托起小女孩,也抛进了水里。女孩并没有像雏菊一样浮上水面,怪物救援不及,女孩溺死。

1931 年底影片上映时,全美多个州的影院都出于尺度剪掉了这段(就是字面意义上的拿刀把这段胶片剪掉)。据说拍摄期间怪物的扮演者卡洛夫本人对这段情节也存在担心,不过他还是把怪物的纯真、惊慌和悲痛演绎的淋漓尽致,是电影中最精彩的表演之一。

波利斯·卡洛夫(Boris Karloff)1887 年 11 月 23 日出生,本名威廉·亨利·普拉特(William Henry Pratt)。后来以怪物角色为世人熟知的他,本人是一名受过良好教育的英国绅士。

他的父亲在印度行政参事会(Indian Civil Service,1857 年印度起义后接替东印度公司的殖民地治理机构)中身居高位。父母两边都有部分印度血统,小威廉的深色皮肤在同圈子的孩子里特别显眼。他从小就常被问起是怎么晒的这么古铜的,他有时回答:扣紧领口多喝酒(Plenty of gin and a tight collar)!

他是九个子女中的老丫。五岁时父亲抛弃家庭去往法国,七岁时母亲去世。之后小威廉由哥哥姐姐们带大,这似乎并不是一段美好的回忆,卡洛夫成名后从不谈及。

小威廉不仅结巴而且口齿不清,通过努力他克服了结巴,口齿问题虽然得到控制,却一直存在,直到他成为了大明星,依然可以发现痕迹。九岁时,小威廉参演了一版魔改《灰姑娘》的儿童剧,扮演恶魔王(原作中没有这个角色),开始对表演产生兴趣。而后他在伦敦观看了话剧《彼得潘》,从此彻底迷上舞台。

1909 年,他从大学辍学,离开自己关系似乎并不融洽的家庭去了加拿大。为了生计他开过卡车、做过装卸工、干过农活儿,同时通过夸大自己的履历,争取到了一些舞台表演机会,并开始使用波利斯·卡洛夫的艺名(中间还抽空结了并离了一次婚)。据他所说,“卡洛夫”这个姓氏来自母亲的俄国亲缘,而“波利斯”这个名字“凭空而来”(from thin air)。

1913 年,卡洛夫去往美国,加入了洛杉矶如火如荼的电影行业。起步艰难,就算靠着干体力活儿的补贴,也还是常常吃了上顿没下顿。但热爱表演的卡洛夫并不觉得苦,他曾和朋友打趣:我最喜欢汤罐头了,里面的汤可以吃一顿,里面的菜还能再吃一顿。因为深色皮肤颇有“异国风情”,接到的角色也多是些默片里的异域反派,但终归算是干上了电影演员的行当。饿归饿,穷归穷,他也没闲着,又结了离了三次,并第五次走入婚姻。

1931 年,在贝拉拒绝了角色后,时年 43 岁名不见经传的卡洛夫最终被环球选为了怪物。据传,《科学怪人》的导演惠尔特别喜欢卡洛夫的长相,在试镜时对他说:“您的脸,卡洛夫先生,藏着惊人的可能性。”

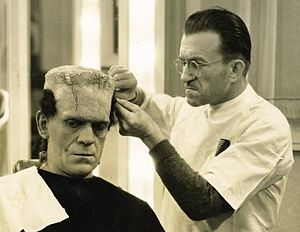

于是卡洛夫带着他的脸,加入了传奇化妆师皮尔斯,一起打造怪物的外形。而此时皮尔斯已经花了半年的时间在设计那个怪物。

杰克·皮尔斯(Jack Pierce) 1889 年在希腊出生,少年时随家人移民美国,先居住在芝加哥,在那里爱上了棒球,而且水平不错。后来他们搬去加州,皮尔斯尝试成为职业球员,但失败了。失意的他机缘巧合进入了新兴的电影业,从放映员一路干到了一家小院线的经理,后来又进入制作领域,干过演员、助理摄影师、助理导演,“学习了关于电影制作的一切”。最终他发现自己真正的才能在化妆造型,并逐步积累了行业名气。

1926 年,皮尔斯为福克斯的电影《猴子说话》(The Monkey Talks,1927)设计了片中的猴子人,这个技术超前的造型最终让他被环球任命为了化妆主管(还得到了朗·钱尼为环球工作时居住的别墅)。皮尔斯在环球继续技惊四座,1928 年电影《笑面人》(The Man Who Laughs)中的经典形象成为了后来 DC 漫画小丑(Joker)的灵感来源。

德古拉原计划的造型设计也是他,但贝拉坚持自主伯爵的造型化妆,导致皮尔斯没太多事情可做。于是对《科学怪人》他卯足了劲,要大干一场。从几十个概念(里面甚至有机器人)和几百张真实罪犯的参考照片里,皮尔斯和他的部门最终设计出了怪物。这个方案也许乍看并不夸张惹眼,但蕴含了丰富的细节。

比如怪物脖子上那两个常被误认为螺丝的,其实是用来通电的电极。而怪物的平面头顶,是皮尔斯设定博士技术不精,简单粗暴的把头平着锯开又盖上。这在解剖学上自然没什么道理,但正是对细节的用心,让整个造型艺术完成度极高,摄人魂魄。

两人在长达 18 周的拍摄期间,基本每天都要凌晨四点起床开始四个小时的化妆。那时还没有预制硅胶脸模,所以每一天皮尔斯都要用棉花、浇水和一种非常刺激的火绵胶,在卡洛夫脸上重新完成整个造型。很难想象每天被这些化学物质在眼睛周围涂抹,卡洛夫都经历了什么,而每天拍摄结束后卸妆的过程更加疼痛。

除了脸,怪物的衣服和鞋子也是特制的,重达几十公斤。卡洛夫不是个体弱的人,但如此高强度的拍摄,还是让他有天晕倒在了片场,并留下了终生没能痊愈的背伤。

这些痛苦和努力没有白费。

其实《科学怪人》也不是玛丽的小说第一次拍成电影。爱迪生的电影工作室早在 1910 年就制作过一部改编《弗兰肯斯坦》的短片,这也是人类历史上的第一部恐怖片。如今已经没什么人记得那部短片,而《科学怪人》早已成为名垂影史的经典:

暴风雨之夜,宛如哥特大教堂的塔楼,博士和助手操动机械,把实验台上那由尸块拼凑而成的僵硬身体升上天顶。一道道闪电击中怪物,四周巨兽般的机器电弧哮动,实验台缓缓落下,白布外面那只原本毫无生命迹象的手,开始抽搐。轰鸣的雷声也无法掩盖博士狂喜的呐喊:“它活了!它活了!它活了!”

现代普罗米修斯从神明那里盗来了造物之火。

其实“它活了”之后博士还有一句台词,也被很多影院剪掉了,博士说:“原来这就是身为上帝的感觉”(That’s what it feels to be God!)。犯不犯宗教忌讳的事不论,影片上映后,主创和环球高层心里,估计多多少少都有点这飘然的感觉。历史证明,环球的大胆投入、玛丽让人心碎的原著故事、导演惠尔深受德国表现主义影响的美学选择、卡洛夫和片中其他演员的精彩表演、皮尔斯的怪物造型,还有摄影师亚瑟·爱德森(Arthur Edeson)极具冲击力的影像和美术部门叹为观止的道具布景……一起为诞生不久的电影工业成就了一场天作之合。片子叫好叫座,火爆程度更胜之前的《德古拉》。

片中主创们玩了个小心思:开头的演员名单里,唯独怪物的饰演者没写名字,是一个问号。而当电影散场,他就再也不是那个名不见经传的三流演员了。卡洛夫没多久就红成了只要单个名字称呼的巨星,人们叫他“惊人的卡洛夫”(Karloff the Uncanny)。

《科学怪人》宣告了环球怪物片时代的正式开启。他们趁热打铁接连推出了一批票房大热的佳作,这些电影今天都已成为经典,也多次被翻拍和改编。包括同样由卡洛夫主演的《木乃伊》(The Mummy,1932),同样由惠尔执导的《隐形人》(The Invisible Man,1933)。而其中常被认为巅峰的,是 1935 年上映,同样由惠尔导演、卡洛夫主演的《科学怪人》续作,《科学怪人的新娘》(Bride of Frankenstein)。

4. 新娘

在《科学怪人的新娘》开头,导演惠尔让玛丽和雪莱,还有另一位大诗人拜伦勋爵一起粉墨登了个场。这个序幕彩蛋致敬的,是所谓“无夏之年”的 1816,玛丽、雪莱和拜伦一起在瑞士度过的那个著名的夏天。

起因要回到克莱尔,前面说了,她可能是整个故事里最关键的一环。

私奔后的三人在一起生活。日久天长,克莱尔对这特殊的“家庭”关系内心很多不满,中间还去乡间隐居了一段。玛丽和雪莱在无夏之年的第一个月迎来了他们的第二个孩子,一个男孩,他们给他取名威廉。有证据表明,克莱尔在隐居期间可能也生下了雪莱的孩子(那时贵家小姐所谓的“乡间隐居”常常就是去生私生子)。

可能是天生不甘安定平凡的性格,可能是想证明什么,克莱尔勾搭上了比雪莱更大的才子,当世的大诗人拜伦勋爵(准确来说,克莱尔私奔前就在伦敦与拜伦相识),还怀上了他的孩子。她说服了玛丽和雪莱,去瑞士和拜伦共度那个夏天。

那个夏天,雪莱和拜伦一见如故,拜伦怀疑克莱尔肚子里是雪莱的种,玛丽开始写作《弗兰肯斯坦》。

夏天之后,玛丽、雪莱和克莱尔回到英国。

这年十月,玛丽关系颇为亲近的同母异父姐姐(就是母亲年轻时周游世界时婚外生下的女儿)自杀身亡。

两个月后,雪莱的原配妻子投河自尽,怀着八个月的身孕(一般人认为孩子是雪莱的,雪莱说是奸夫的)。

同年年底,玛丽和雪莱完婚。

因为玛丽决定接纳雪莱和原配的两个孩子,争取抚养权相关的法律流程,可能成为了这对激进分子、自由之爱的坚定支持者,最终决定结婚的原因之一。而玛丽支持恋爱自由、女性选择权、在女儿私奔后就再没和她说过话的父亲,在婚礼上终于与他们和解。

她还是成为了他的新娘。玛丽·沃斯通克拉夫特·戈德温也终于成为了玛丽·雪莱。

《科学怪人的新娘》脱胎于玛丽·雪莱的原著,又有自己的创造,被认为是一部里程碑作品,还在艺术成就上超越了原作。背后“主谋”惠尔不仅是当时好莱坞可能最具个人风格的导演,还是整个电影圈为数不多公开的男同性恋,经常在自己洛杉矶的豪宅里开俊男泳池派对。

詹姆斯·惠尔(James Whale)1889 年在英国出生。参加一战时在军营里开启了导演生涯,后来在剧场崭露头角。通过 1930 年的军旅题材电影《旅程终点》(Journey's End),惠尔得到了好莱坞电影大亨“飞行者”霍华德·休斯(Howard Robard Hughes, Jr.)的赏识,邀请他为休斯自己挂名导演的空战史诗片《地狱天使》(Hell's Angels,1930)拍摄了部分内容。

惠尔从不掩饰自己对边缘人和法外之徒的偏爱,他 1931 年的成名作《魂断蓝桥》(Waterloo Bridge)里,主角就是一个妓女(1940 年费雯丽的版本是翻拍);也不忌惮挑战社会常伦,记得吧,他在《科学怪人》里干脆利落的杀死了一名儿童,试想一下今天的商业大片哪个敢这么干。

没有制片厂会放过《科学怪人》这样的票房爆款,续集的计划几乎立刻提上了环球的日程。但惠尔起初比较拒绝,不太愿意重复自己,但最终还是答应了,条件是完全的创意控制权。

没人知道惠尔是不是对保守人士和宗教力量删他杀小女孩和“身为上帝”的戏心怀恨意(我觉得是)。他在《新娘》里变本加厉,比如那场村民把怪物绑上高杆架回村子的戏,影像呈现上完全就是基督受难。基督从生到死,死而复生,怪物则自死而生,生来死去,说这是“反基督”好像也没什么不对(谢天谢地我写的中文,可以用“反”,不然这 Anti-christ 只能“敌基督”了)。

他还在《新娘》里安排了一个酷儿角色(至少是以当时银幕上允许被刻画的最大尺度),比勒陀利乌斯博士(Dr. Pretorius)。按照刻板印象,这个角色娘里娘气,考虑惠尔本人的男同身份和在艺术上的一贯“恶毒”,这应该是一种反讽和反抗。而且这人其实才是《新娘》里最重要的角色,正是他对“单性繁殖”的疯狂追求和不择手段,最终促成了弗兰肯斯坦博士创造“新娘”。

其实如果刻意带着酷儿视角观看《新娘》,很多台词和情节都会变得一语双关乃至“望文生义”。比如怪物和盲目老人“交朋友”的桥段,虽然脱胎于原著,但电影中除了保留让怪物开口说话的功能性需要之外,剩下的处理就很值得玩味了,惠尔甚至都没把自己的狡黠和恶趣味埋得太深。

玛丽的小说里,博士最终并未按照怪物的要求为他创造新娘。

惠尔的电影结尾,一场比《科学怪人》加量加大的“创生”戏码后,埃尔莎·兰彻斯特(Elsa Lanchester)扮演的新娘诡艳登场。怪物以为自己终于找到了同类,但新娘嫌他丑陋可怕,本能的拒绝了他(其实她自己也挺吓人的……)。

最后,伤心欲绝的怪物拉下电闸。

塔楼炸成平地,惠尔登上神坛。

如果说卡洛夫之前红得发紫,此时的他已经红的发黑(他是挺黑的)。

而另一边,贝拉的星运似乎就差了点。

《德古拉》和《科学怪人》爆红之后,环球给两人的片约不断,还组合他们共同主演了几部电影。当然,这些捞金企图明显的项目普遍被认为价值不高。一个现象渐渐浮现:卡洛夫通过每一部新作地位越发坚实,而贝拉的星路却渐渐显出了颓态。

有声片时代,卡洛夫这个幼年口吃的孩子发展了又一项表演武器:自己多变且极具表现力的声音。而贝拉浓重的口音却限制了他的戏路。卡洛夫天性乐观豁达,鬼怪也好,恶人也罢,什么都愿意演,并不介意观众当他“怪物之王”。贝拉原本就一直担心自己被吸血伯爵定型,口音越限制他接到的角色,他似乎就越纠结,有点恶性循环。加上自己不善理财,长期周转不灵,也助力了事业的下滑。

1939 年的《科学怪人之子》(Son of Frankenstein)里,环球安排他们再次合作。此时的贝拉势头已经大不如前,加上财务出状况急用钱,环球乘人之危给了他一个很低的片酬。卡洛夫得知后,为贝拉出了头,迫使环球重新给了一个高得多的价格,但这似乎是贝拉最后一次拿到明星级的片酬(一个有趣的细节:可能源自拍《科学怪人》受伤的经历,卡洛夫一直用自己的明星力量为同业争取福利,还是演员工会最早的组织者之一)。

这名义上是环球《科学怪人》系列的正统续作。卡洛夫回归,第三次扮演弗兰肯斯坦的怪物,还有贝拉加盟出演疯铁匠伊戈尔(Ygor)。贝拉没有辜负卡洛夫的仗义,贡献了堪称职业生涯最佳的表演。

但惠尔没有回归。这里的原因可能有很多,比如《新娘》虽然得到了评论界的一致赞誉,票房也不错,但没能再现《科学怪人》的惊人收入,加上成本高昂,作为商业项目可能并不特别划算;比如环球已经越发不能忍受惠尔古怪的艺术家性格了。

某种意义上,没了惠尔的怪物电影有点丢了魂儿。这部其实是个合家欢,既不恐怖,更没了开拓创新的锐气,回归了好莱坞四平八稳的安全套路。

观众虽然还算买账,但怪物片时代的高潮,已经渐行渐远了。

瑞士那个夏天之后,拜伦辗转意大利,参与焚书党人的革命运动,开始创作《唐璜》。

回到英国的克莱尔生下了拜伦的女儿。拜伦后来终于答应承认孩子,但要求单方面的抚养权,以及克莱尔以后再也不见女儿。克莱尔几乎崩溃,但最终还是答应了。再后来这个女孩被拜伦安置在意大利的一个修道院里,五岁时因病夭折,死时父母不在身边。

克莱尔和拜伦彻底决裂,但这并没有影响到雪莱和拜伦的关系。

1817 年夏天,玛丽在英国完成了《弗兰肯斯坦》。秋天时她和雪莱迎来了第二个女儿。孩子出生后不久的第二年三月,部分受拜伦的影响,雪莱决定带着玛丽和孩子们移居意大利。新生的女儿没能熬过长途跋涉,在到达意大利后死亡。夫妻两人在海边埋葬了幼女。

这一年,《弗兰肯斯坦》匿名出版,雪莱作序,大受欢迎。

第二年,长子威廉在罗马患疟疾夭亡。

同年年底,玛丽生下了他和雪莱的第二个儿子。

亲人的接连离世,生活的颠沛困顿,可能还有连续怀孕的影响(实际上,玛丽在 25 岁前共五次怀孕,只有次子活到成年),让玛丽和丈夫的关系逐渐产生了裂痕。

玛丽和雪莱的心,已经渐行渐远了。

1822 年 7 月,雪莱乘船抵达里窝那(Livorno)访问拜伦并作了短暂停留,策划他们新的冒险。而后登上他那艘名为“唐璜”的新船,扬帆启航,再次面对滔天的风浪,就像当年私奔时那样。

只是这次,他的身边没有玛丽和克莱尔。

5. 无夏之年

1815 年 4 月,印尼坦博拉火山大爆发,这次人类历史上有记录的最大规模的火山喷发,造成了之后一段时期北半球的气候严重反常。1816 年的夏天阴冷潮湿、暴雨连绵,后来被人们称作“无夏之年”。

这年 5 月中旬,雪莱和玛丽带着当时仍在人世的幼子威廉,还有怀着身孕的克莱尔抵达了瑞士,等待拜伦。

拜伦勋爵,英国文学界的天皇巨星,伦敦社交圈的头号红人,人类历史上第一个性感偶像,受万人仰慕,同时声名狼藉。在经历了多段婚外情(男女都有)、乱伦(和自己同父异母的姐姐)、离婚等一连串丑闻之后,年轻的勋爵决定离开自己的祖国(事实上也再没有回去过)。这个坚定的反王室分子先到法国,在滑铁卢感怀了拿破仑的战败,然后继续南下瑞士,途中写了封信回英国,要求寄来更多的 cundums.

拜伦在 25 日抵达,随行的还有他年轻的私人医生,到了之后勋爵马上租下了迪奥达蒂大宅(Villa Diodati)。开始拜伦似乎不太愿意搭理克莱尔,尤其不愿意承认她肚子里的孩子是自己的又一个野种,但与雪莱和玛丽非常投缘。不过很快勋爵也恢复了和克莱尔的性关系。

(拜伦数不清的孩子里,有一个很值得一提:艾达·拉芙蕾丝(Ada Lovelace),世界上第一个程序员。正如前文提到的,艾达出生后不久,拜伦就和她妈离婚了。她妈害怕艾达遗传他爹那种“危险的诗人倾向”,禁止她从事文学艺术,鼓励她钻研自然哲学。但天性聪颖的艾达还是在数学中找到了“诗”。她活跃于伦敦的社交圈,酗酒、嗜赌。在结识了查尔斯·巴贝奇后,艾达对他那个“分析机”的想法很感兴趣。巴贝奇直到去世也没能造出分析机。但艾达已经给一台想象之中的机器,写下了人类历史上的第一批计算机程序。布鲁斯·斯特林和威廉·吉布森在他们的科幻小说,蒸汽朋克开宗之作《差分机》(The Difference Engine)里演绎了这段历史。)

在接下来的夏天里,玛丽、雪莱、克莱尔和拜伦就这样混在一起。天气好的时候他们在日内瓦湖边散步,湖上泛舟。但那年夏天并没有多少好天气,阴雨寒冷的日子里,他们就在拜伦的住处饮酒作乐,吸食鸦片(勋爵的私人医生估计是没少处理与毒品和性病相关的工作),谈论文学、艺术、政治和性,然后喝更多的酒,嗑更多的药,做更多的……乐,直到深夜。

勋爵走到哪里,流言和目光就跟到哪里。村民们传说迪奥达蒂大宅里每天都发生着吸毒、性乱、乱伦的伤风败俗之事(一定程度上确实是),甚至有游客和好事者拿望远镜偷窥。

私人医生工具人这段时间似乎不太受待见,大部分时间在外面独自闲逛或者待在自己的房间。这不难理解,毕竟雪莱、玛丽、拜伦和克莱尔这两对(三对?四对?这四人帮能怎么量化可真是不太好评)整天的活动也不太适合有“外人”在。总之,这四个主流社会的边缘人,传统观念的法外之徒,就这样为自己建造了一个小小的乌托邦,一片世外桃源。

一个暴风雨之夜,电闪雷鸣。拜伦对众人做了一项提议,他说:我们每人来写一个鬼故事(Ghost Story)。他这么做的真实原因早已湮灭在时间里,可能是才子间的竞争心理,可能是因为哥特小说是他们那段日子常用的消遣,可能是窗外的狂风暴雨给了他灵感,可能是酒精或者毒物的作用,或者纯粹就是无聊。

以两位大诗人惯常的尿性,雪莱找了个理由没参与,拜伦写了个开头放弃了。只有玛丽当真了,还被搞得精神紧张,夜不能寐。毕竟她从来都很希望自己的文学才能得到这两个男人的认可,她认为这是一个机会。

在苦于不知写什么几天之后,玛丽做了那个著名的白日梦:

我看到那亵渎之术的研习者面色苍白,跪在他那拼凑之物近旁。我看到那狰狞的幻影扩张舒展。而后在某种强大引擎的催化之下,生命的迹象开始显现,那半死半生的动势令人不安。这必是可怕的,因任何企图效法造物主的凡人之行,必终于至高的恐怖。

从玛丽童年第一次听到那个死尸被电击复生的故事开始,她的人生似乎就在准备着迎接这道灵感的闪电。她立刻动笔了。

如果说科幻文学的核心是用虚构手法探索人与科技的关系,那玛丽的小说坚实地奠定了它的母题。而后世的科幻作品,某种意义上几乎都是用着不同的方式,讲着同一个故事。

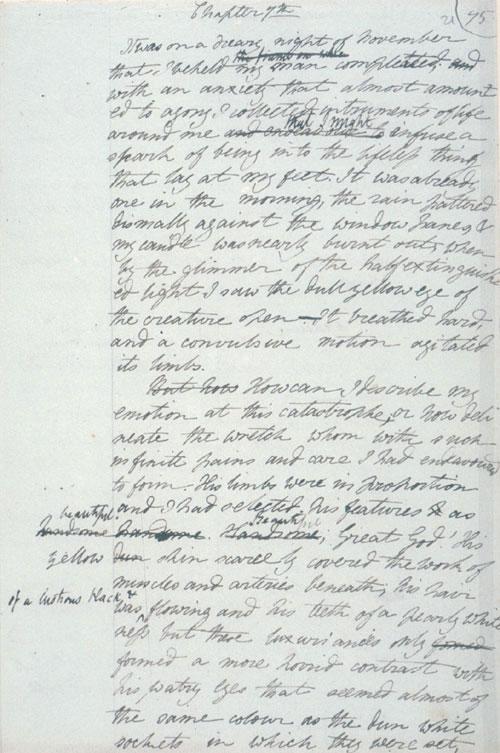

后来《弗兰肯斯坦》匿名出版时,大多数人都怀疑是雪莱写的。哪怕雪莱出面澄清,人们都不愿意相信他。近些年,一些专家逐字研究了玛丽当时的手稿,发现确实有两个人的笔迹,主要的那个肯定是玛丽,而另外那个,几乎确定无疑,是雪莱。

但有趣的是,雪莱的笔迹,除了一般的文字校正之外(甚至还有些注脚是情侣间的小玩笑),确实有添加和删改的部分,但那些部分大多是关于维克多·弗兰肯斯坦的,仿佛玛丽在由着他“扮演”博士的角色。毕竟雪莱、拜伦,甚至玛丽自己的父亲,其实都是那种人:喜欢扮演上帝,觉得自己可以拯救世人,为了理想不仅愿意牺牲自己,甚至不惜至亲至爱。

而关于怪物的部分,雪莱几乎没有做过改动——他是独属于玛丽的,一个说不清道不明的谜。我们大可以理性分析:他是玛丽自幼浸淫的超前又矛盾的思想化身;是她对母亲和女儿死亡的不甘和纠结;是丈夫和父亲激进理念的灾难外化。但他终究是一个谜,仿佛玛丽在他身体里,注入了一部分自己那无处为家无人能解日夜煎熬的灵魂:可怕、迷人,让人怜惜。可能正是因此,人们才一遍又一遍地阅读这个故事——手稿中描写怪物的一段文字里,玛丽最终划掉了 handsome 这个形容词,换上了 beautiful.

而拜伦放弃的那个开头,写的其实是个吸血鬼故事。这激发了他的私人医生也参与到了创作鬼故事的活动中来,并以拜伦的主角和拜伦本人为原型,塑造了一个叫鲁斯温勋爵(Lord Ruthven)的贵族吸血鬼形象。医生显然把他对拜伦本人的复杂情感融入了这个角色。鲁斯温勋爵同样老练迷人,也同样内心充满黑暗,吸食他人的鲜血,来维持自己的生命。

更有趣的是,有一种说法,医生也曾做过一个噩梦,梦到一片墓地里,有一个酷似勋爵的吸血鬼出没。这部不长的小说四年后出版,也引发了作者其实是拜伦的猜测。

所以,如果可以说雪莱是维克多·弗兰肯斯坦,那么拜伦就是第一个吸血鬼。玛丽的《弗兰肯斯坦》是第一本科幻小说,而约翰·威廉·波利多里的这部《吸血鬼》就是第一本现代吸血鬼小说。

约翰·威廉·波利多里?这个名字有点耳熟是吗?对,他就是我们在第一节里不厌其烦地梳理现代吸血鬼文学源流时,提到的那个第一作者,他就是拜伦那个不受待见的私人医生。

来吧,我们让这个故事从它最无聊的闲笔直达真相。灯光熄灭,布景倒下,谜底其实已然揭开,四下仍然安静无声。抬眼看看窗外吧,看看这个吸血鬼已经成为流行文化一景,科幻已经占据人类精神遗产一隅的世界。

然后我们向时间逆行。倒带。月升日降,病死生老。从《惊情四百年》到《德古拉》,从斯托克到波利多里;从《机械姬》到《科学怪人》,从厄休拉·勒古恩到玛丽·雪莱。

倒带。回到那年夏天日内瓦湖边的那座大宅,窗外沉睡的黑夜再次狂风暴雨,已经醉倒的年轻男女们再次起身欢闹,碎落地上的杯子跳回桌面,再次盛满美酒,一只男人的手把它举起。

暂停。播放。

我们每人来写一个鬼故事。

历史就像时间的下水口里积攒的毛发,随机性纠缠因果律,一团乱麻。但如果抽丝剥茧,细细检视,时不时的也能发现一些节点,它们如雪花般精致美妙,让人不由惊叹:看啊,这里。

当拜伦说出那句“我们每人来写一个鬼故事”,也许就是这样一个时刻:一个银行家儿子和一个政府高官儿子的两条人生路、一个电影时代、两个文学类别,乃至千千万万虚构世界和现实世界里怪物们的命运,在那个无夏之年的夏天,那个电闪雷鸣的雨夜,都已落地生根,开始疯长。

6. 致众神与怪物们的世界

几天后,珀西·雪莱腐烂肿胀的尸体漂上了海岸,死时不满三十岁。

有观点认为,雪莱和船员的经验不足,以及“唐璜”号先天的设计缺陷,导致了他们在离开里窝那后遭遇海难。

在玛丽赶到之前,按照当地的法律,拜伦等人在海边为雪莱举行了火葬。一如远古的异教徒,又像民间挖出的那些“吸血鬼”,还像在回应《弗兰肯斯坦》里怪物最后的话:“我会以胜利者的姿态登上柴堆,在烈火带来的痛苦中沉醉。这火焰会熄灭,我的灰烬会被风刮入大海,我的灵魂将永远安息。”

在拒绝了《科学怪人》十多年后,贝拉·卢戈西在 1943 年的《科学怪人大战狼人》(Frankenstein Meets the Wolf Man)中终于接演了那个怪物。花甲之年的他应对这样高强度的角色已经力不从心,片方还在上映前临时决定删掉了他的全部台词。角色恶评如潮,星途加速没落。

在《两傻大战科学怪人》(Abbott and Costello Meet Frankenstein,1948)里,贝拉在银幕上被最后消费了一次德古拉(因为版权关系,他虽然演过不少吸血鬼,但只演过两次德古拉,31 版《德古拉》和《两傻》)。这虽然是个搞笑喜剧,但贝拉的表演无可挑剔。此后他已经接不到什么大厂的工作,只能更多接演小制作和剥削电影了。

这个时期他和一位导演走的很近,著名的“灾难艺术家”艾德·伍德(Edward D. Wood Jr.)。贝拉参演了伍德执导的票房口碑双双灾难的《忽男忽女》(Glen or Glenda,1953)以及其他几部电影。不管片子和角色怎样,他的表演一如既往的用尽全力。

因为一战负伤落下的病根,他在长期的治疗中对吗啡等药物产生了严重依赖。受毒品的影响,又离了婚。他是历史上第一位公开承认药物成瘾问题的好莱坞明星。戒毒期间书信来往泡了个女粉丝,戒毒之后第五次结婚。戒毒成功获得了人们的善意,却未能让他的事业起死回生。

贝拉最后的一些镜头是伍德为当时一部计划中叫《吸血鬼的坟墓》的片子拍的。其中他身着自己最经典的吸血伯爵装束,在墓地里展开披风,场景宛如波利多里百年前那个关于吸血鬼的噩梦。这些素材最终被伍德剪进了如今已经是邪典名片的《外太空计划 9》(Plan 9 from Outer Space,1959)里。

1994 年,蒂姆·波顿导演,约翰尼·德普主演的艾德·伍德同名传记片上映。片中饰演贝拉的马丁·兰道因为这个角色拿到了一尊奥斯卡小金人。

贝拉在职业末期曾回到剧场,去英国巡演《德古拉》,希望重新激发人们对他的兴趣。但是伦敦的大剧院甚至都不太愿意要他。巡演期间他曾对一位同事说:“你知道吗,德古拉,就是我的哈姆雷特。”

1956 年 8 月 16 日,贝拉·卢戈西因心脏病在洛杉矶去世,遗体穿着德古拉的披风下葬,仿佛等待着被再次唤醒。

在拍出了巅峰之作《新娘》后,惠尔的好莱坞生涯也开始了下坡路。环球新的管理层越发不能忍受他我行我素的作风,计划中《德古拉的女儿》也最终搁浅。

他晚年中风,接受电击治疗,痛苦不堪(很难不联想到怪物从电击中获得生命)。1957 年 5 月,在《科学怪人》淹死小女孩的戏被迫删减二十多年后,詹姆斯·惠尔在洛杉矶家中那个开过无数次俊男派对的泳池里自溺身亡。

1998 年的电影《众神与野兽》(Gods and Monsters)里,伊恩·麦克莱恩爵士精彩演绎了惠尔的晚年生活。片名出自《新娘》中比勒陀利乌斯博士的经典台词“敬众神与怪物们的世界”(To a world of Gods and Monsters)。片中有一场惠尔和他的“怪物”卡洛夫、“新娘”兰彻斯特晚年重逢的戏,这在现实中从未发生。

环球用皮尔斯的设计赚得盆满钵满(到今天还在),但皮尔斯本人并未得到任何权益。环球高层接班后他逐渐被边缘化,最后黯然退休。

1957 年,在生涯回顾电视节目《这就是生活》(This Is Your Life)里,摄制组安排了皮尔斯与卡洛夫的重逢。一贯低调内敛的卡洛夫惊喜之情溢于言表,他说:这是世界上最好的化妆师,我很感激他。而皮尔斯带来了一枚当年怪物脖子上的“电极”,当作送给卡洛夫的礼物。

杰克·皮尔斯在 1968 年去世。

卡洛夫 1946 年和第五任妻子离婚,第二天娶了自己的邻居,也是自己最好的朋友,并与她共度了余生。

电影之外,他参与主演的关于圣女贞德的话剧 The Lark 在百老汇连演了 229 场,还让他获得了托尼奖提名。他回归自己最初爱上舞台的《彼得潘》,演了虎克船长。

他还赶上了新兴的电视媒体风口。在电视上演过自己最喜欢的作家康拉德《黑暗之心》里的库茨上校(比《现代启示录》的马龙·白兰度早二十年)。1962 年的一集万圣节电视特别节目里,他第四次,也是最后一次出演了怪物。他曾说:怪物成就了我的职业生涯,我对他心存感激,也对其他作品对他的刻画感到惋惜。

《科学怪人》拍摄期间落下的背伤对他晚年的健康产生了很不利的影响,但他从未想过提前退休。他 1963 年在电影《黑色安息日》(Black Sabbath)里演了自己的第一个吸血鬼,再次吓坏观众。他甚至还去电视剧《大叔局女特工》(The Girl from U.N.C.L.E. 1966)里反串了一把杀人越货的邪恶老太婆。在化妆间里他对着镜子说“我看着就像个只值两块的老鸡”,逗得人们哄堂大笑。

他给日本的怪物片配音,在电视上给小朋友念故事,还因为《格林奇是如何偷走圣诞节的》(How the Grinch Stole Christmas)里格林奇的配音拿到了一座格莱美。经纪人把奖杯给他时,他说“这玩意儿看着像个门挡”,就随手拿去挡了经纪人的门。

他是总统之外,为数不多的两次登上美国邮票的人。在星光大道拥有两颗星星,电影一颗,电视一颗。表演之外,他最喜欢的事,是只穿戴着短裤和帽子,给自己的花园浇水。

1968 年,年过耄耋的卡洛夫出演了电影《目标》(Targets, 1968),饰演一个卷入了一场随机公路射杀的退休恐怖片演员。卡洛夫把这当作自己最后一部正式作品,说他就是在演自己。而片子的主题也契合了他一贯的看法:真正的恐怖并不存在于银幕上,而存在于真实世界的人与人之间。

1969 年 2 月 2 日,波利斯·卡洛夫在伦敦因肺炎去世。按照他生前的要求,遗体火化,葬礼从简。

雪莱的遗体在海边火化两年后,拜伦在希腊染病去世,时年三十六岁。

医生在瑞士之后不久被拜伦遣散。他辗转回到英国老家,深陷抑郁症和赌债困扰。海难前一年,25 岁的约翰·威廉·波利多里去世,家人认为是服毒自尽,验尸官认定为自然死亡。

克莱尔皈依了天主教,最终定居佛罗伦萨,平静地活到了八十岁。

玛丽在雪莱死后整理出版丈夫的遗作,还几乎是拧着拜伦的胳膊,保证了丈夫在文学史上占有一席之地。

再后来,玛丽靠着写作的微薄收入和雪莱父亲更微薄的补贴,独自拉扯大了她和雪莱唯一活到成年的孩子。玛丽继承了母亲的名字,那个孩子继承了父亲的名字,也叫珀西。

1851 年 2 月 1 日,玛丽·雪莱在伦敦家中因脑癌去世,享年五十三岁。

在她的遗物中,人们发现了一块焦炭。那是雪莱火化之后,拜伦等人从遗骸中捡起的心脏,玛丽把它珍藏了一生。其实这东西真是炭化心脏的可能性很小,可是人们还是愿意相信,那是一颗不灭的心。

后记

旧日的亡灵爬出坟墓,吸食生命,把人们变成附庸。科技一路向前,无情地赠予明天的奇迹和灾难。这些一两百年前写成拍成的故事,今天或许又有了新的意义。

电路的开合并非理所当然,只因零壹的进制足够简单,裸猿也能发明运转它的机器。曾经的梦想是用这规则去组织多姿多彩,但现在看来,我们在尺度的另一端,重建了非黑即白。前面是一潭死水,我们可以自己跳进去,也可以把对方扔进去。我才不想扯什么人间大爱,现实的残酷不是二元对立,而是两头有理。

但我敢说一个不那么受欢迎的观点:大部分的二元对立,都始于强大个体的执念,盛于群体幻想的狂欢,终于自我实现的预言。也许我们并没有失掉对事实和逻辑的尊重,只是几乎所有都已是关于信息的信息,针对观点的观点,实体本身已经被我们偷换掉了。面对压倒性的复杂度,群居动物的大脑教我们选边站队,爬行祖先的小脑叫我们或战或逃。一个不够,三个太多,二刚刚好。于是我们欢天喜地地把妥协埋葬,心甘情愿地听信谁喊得最响,然后斗志昂扬地去你死我活。

那就保持一点点幽默感,和一点点自嘲精神吧。恐惧和欢笑,本是一体两面。确定的是:我们都将死去。几乎确定的是:我们都想在死前多些欢笑,纵然这欢笑各有不同。今天再讲这样的故事,或许只是徒劳的试图去恢复一点点那个旧世界的多样、联系和微妙。很可能,每个人心里都活着别人眼中的怪物。我可不敢说有趣比正确重要,但也许当一切绝对正确,便也没有什么能让人会心一笑了。

存在一种可能性:为了各自的欢笑,人们一起发明了那个叫正确的东西。

只是我们好像活在其他版本里。

你也喜歡怪物嗎?

发布评论…