走吒

烛火摇曳时:遥望中的注视

从外滩美术馆顶楼,楼宇缝隙之间,遥望江面驶过的货轮,冷冽的风和升腾的蒸汽包裹周身,要如何遗忘远行?“啊,朋友,你能原谅我吗?” 我没有像焦班尼那样,同柯贝内拉一起从银河站出发。只是冷眼看着,你们手捧着烛火,像戈尔恰可夫一样在温泉踱步。静耳听着,你们的歌声与宣言,与漠然和懦弱作别。

肤色无法限制我的呼吸

达斯顿 (Dalston) 位于东伦敦的金斯兰路 (Kingsland Road),有着时装古着、鸡尾酒吧和地下俱乐部,也有从非洲和加勒比海来的水果、蔬菜和居家用品,Kollier Din-Bangura 在那里经营着一家名为 The Invisible Line 的画廊。

江汀村:白雾黑瞳的夜晚

题记:去年机缘巧合去过江汀村,当时香港反修例运动刚刚开始,还沉浸在“百万加一”的兴奋中。今天偶然看到怀火采访Emily的访谈,勾起很久之前的记忆,好像又回到尖沙咀的街头,或是躺在海军基地门前的尖刺护栏,或是烧一锅开水,在社运食堂喝着Coffee Milk。

哨子轰炸之后

对抗审查机器的接力狂欢和对科层制不满的揽炒心态,从昨晚开始引爆微信朋友圈。图片版、多语言版、IPFS链接、火星文、镜像版、复古版、抽象语言版、文言文版、二维码版本、天书版和16进制版《发哨子的人》,每一个接力者在被粗暴网络舆情治理术的压制下释放犯禁快感。

南方车站的聚会|找到李翘楚

塞壬有比歌唱更可怕的武器,那就是沉默。虽说这样的事从未发生,但可以想象得出,或许有人曾经躲过塞壬的歌声,但绝没有人能够躲过她们的沉默,用自己的力量战胜她们。为什么这个夜晚要翻开卡夫卡?让我们这么说吧,或许奥德赛以为自己没有听见的塞壬的歌声便可以安全离开,或许塞壬以为沉默的歌唱才能躲过灭顶之灾。

猎人

这几年像被下咒一样,过去的生活被抽走,躯壳里注满了悲泣的泪水、折断的桅杆和席卷一切的飓风。长春好像幽灵般在我身边游荡,并排在红旗街的断指预言,被无数次生产。那些还健全的手指跟着躯体被丢进焚尸炉里,焚尸炉旁骨灰堆砌的山矮和黏乎乎的精液混在一块儿,一个尚未阳痿的国家对杀戮有着极尽的快感。

求助帖同是也是个招募贴-抗疫同样抗议

不知道为啥要读病毒学、生物学、流行病学期刊,可能是出于某种不信任。新自由主义经济改革实践四十年后,社会主义叙事的衰落,在面临需要联合一切的时刻,我们会不会早就经不住考验了?读写的时刻非常焦虑,任何号召式话语在实践层面的落空,觉得可笑又可悲。

诺如病毒气溶胶传播研究与控制

诺如病毒的特征和演变 早在1993年之前,研究人员就已经通过使用电子显微镜在粪便标本中表征出诺如病毒。诺如病毒形状小而圆,结构明显,并由一条长大约7.7kb正链RNA和无包膜的蛋白质外壳构成。由于有着鲜明的杯状凹陷,将其归为杯状病毒家族。诺如病毒之间差异很大,人类菌株依据序列被分...

在变老之前远去

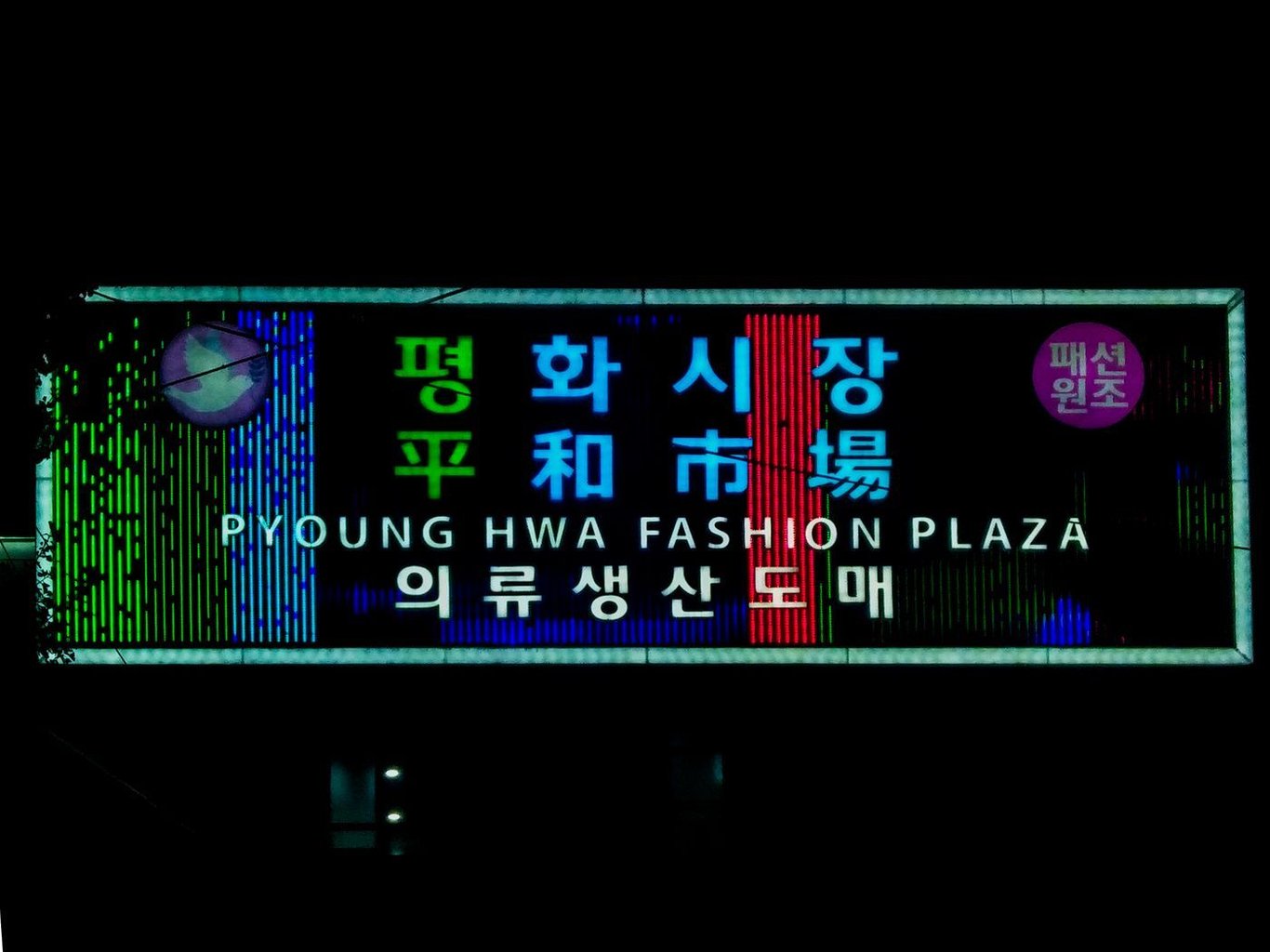

鹏斌也不知道离开多久了。我妈发微信、发短信,问我最近的动向,”还去首尔吗?去哪要告诉我们,不要让我们担心。” 两天后,我给她打了电话,我很好啊,纹丝不动,一切都很稳定。她问我记不记得,“二婚带着孩子跟学校后勤处李叔,还是谁,在学校后面住着的一家,你知不知道Ta们家的孩子叫啥?

<小D外传·痂壳娃娃街>后记 小C的声音

小D是舌头抵着上颚的劳动者,牙齿死死咬住还不够,还要用舌头抵着上颚,大概真的不想说话。小C是还未计划用舌头抵着上颚的小D。总之两个人是一个人。但是小C说错话,往往要小D受罚。你问谁会惩罚小D。我也不清楚,我跟Ta们关系不大亲密。亲密会带来伤害,有点害怕。

乱世备忘:东亚的废青时刻

台风“利齐马”进入山东地界后,首尔的雨就开始下个不停。解放日前夜的雨可能来自“利齐马”搅动太平洋的水。雨下得最凶的时候,上百名人民民主党人对着站在围栏一侧的国家警察举起海报,“特朗普、文在寅和美韩军队”,“停止军事演习和中程导弹部署”,卯定三十秒,给党媒、大众媒体、途人拍照后,卡...

“我没有一个抗议者朋友”

我看到了一种美好事物吗?是的,我看到美丽的象征。莫泊桑(de Maupassant)在一篇小说中,描写了一群普鲁士士兵,为一位年老的妇女清洗衣物的场景,那位妇女孤单地居住在这些士兵入侵的地方。这幅场景尤其让人感到美丽。全泰壹去年夏天,新华社记者也跑到南方,跟工人和学生相处得不错,一次成功的“潜伏”,后来回去写了篇报道。

没有想到我会拿前途做赌注,可我依然相信

(以下两篇短记发在自己的朋友圈,本来想给这两年认识的朋友看,但是好像因为去年七月的事已经被大半个朋友圈拉黑。) 今天是小危和老柯消失的第一百天,他消失的那天我开始留胡子。今天是大君哥、文倩姐、自存兄、李长江消失的第五十二天,二十四岁的第五十二天,我学会撸管、抽烟、看A片。