没有想到我会拿前途做赌注,可我依然相信

(以下两篇短记发在自己的朋友圈,本来想给这两年认识的朋友看,但是好像因为去年七月的事已经被大半个朋友圈拉黑。)

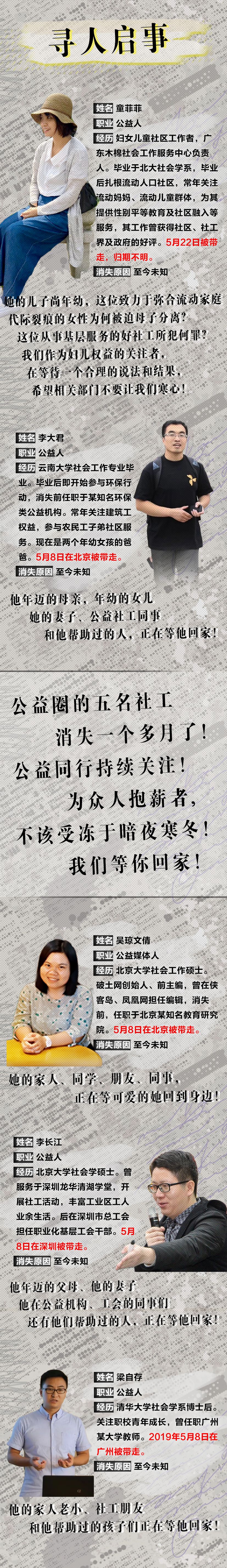

今天是小危和老柯消失的第一百天,他消失的那天我开始留胡子。

今天是大君哥、文倩姐、自存兄、李长江消失的第五十二天,二十四岁的第五十二天,我学会撸管、抽烟、看A片。

今天是菲菲姐消失的第三十七天,我每晚要起二十二次床,或者更多。

今天是WW前往南方的第四十八天,我常常穿着红裤衩在阳台盯南来的风。

Ta们跟尘肺工友,中职生,流动妈妈,流动儿童,产业工人、性少数生活在一起,Ta们也是某个人的丈夫或妻子,某个孩子的父亲或母亲,某个人的儿子或女儿。

朋友们,我知道你们都不畏惧黑夜,那么,笔不可以作刀,音不可以作箭,眼睛不可以作枪?团结不再意味冒同样的风险?

我可以只身潜逃,或是沉默不语。

我押上前途,赌你们会动,会去了解、传播或是创作。

为消失的朋友们的父或母,夫或妻,儿或女创作,不让Ta们绝望孤单面对无止尽的折磨;为与消失的朋友们一同生活过的孩子、妈妈或工友创作,让Ta们不必陷入自责和内疚;为与消失的朋友们一同共事的伙伴创作,让Ta们不必感到无助和失落,四散在阴暗角落独自舔伤。

无论写点什么、说点什么、唱点什么,总有途径可以抵达到Ta们。

面对巨大的不确定的风险,我来帮你们肉身排雷。你们应该清楚,我才是最注意通讯安全的那个人。什么都不说,不在这里说,我才最安全吧。

去年七月,我从广场逃了回去,我当然有无数像样的理由去解释这样的逃不是畏缩,但不是吗?等八月的海风吹来,我一个人在办公室,把所有的衣服泡在水里,就剩一条短裤,什么都没做的人,有什么可畏惧的吗?

我走了一条太险的路,只有文字最为无力的表意手段。我用这样的方式把消息传达给你们,避免点对点给你们带来任何风险,一切都由你们自己抉择。

我好累,我不想再回想尘肺病工代,在我面前拉着嗓子哭着说,“如果可以把Ta们放出来,我们再也不维⭕了,把我们抓进去换Ta们都行。”

2019.6.28

危志立

夫危志立因助塵肺病工人被捕 中國女權行動者鄭楚然:Fight Like A Girl!

柯成兵

李大君

梁自存

【实录】职业教育如何促进学生的全人发展?——億方公益沙龙第十三期

李长江

深证龙华清湖“社区学堂”五年温暖数万青工 不断升级裂变共促社区发展

吴琼文倩

童菲菲

中國社工童菲菲遭逮補 幫助勞工的合法機構為何4人「被消失」?

2019.05.27【大陸廣州社工童菲菲失蹤 5月以來第4人】所屬機構「木棉」省婦聯指導下成立

一个月过去了, 我还是没能写出来几个朋友的故事,花了很多心思收集整理了朋友们的资料,读他们写过的论文和文章,还是没有写出来。其实也不知道写出来有什么用,会有人看到就会理解和行动吗?人们停止不了猜疑和畏缩,路线和理念的分歧,我说不好,也许不是这样。

这一个月我都有在不断交新朋友,复述几个朋友消失的事情,复述大君哥的故事,大君哥的行动,冷泉的那些孩子,但好像没遇到什么人继续追问,他现在好吗?他接下来会怎么样?如果大君哥这样的行动者都很难在大陆生存,那还能做什么?我有自己的答案,可是都不确定能不能撑到写出答案的那天。

所以,今天会不会像昨天一样离开,我不知道。三号的夜晚,国子监街和雍和宫大街的交叉口,有人燃起火炉,纸钱的灰烬在街边上蔓延。深爱的女孩在旁边,我无法告诉她,为什么那个夜晚我会那么悲伤,历史的重担,消失的朋友们,中断的事业,我没法向她解释发生的一切,我又能拿哪个版本的历史来解释?历史被不同理念的人裁剪讲述,真相变得遥不可及,有什么是确证无疑的吗?我又该怎么解释眼前发生的一切?我只能用最为蹩脚的借口逃过那个黑夜。

那个夜晚我很想把一切都告诉她,但是我没有。早上五点钟我站在一个楼顶上,踩着凳子和桌子,视线从远方的车流移到地下的草坪,我问了自己很多次,现在的生活有意义吗?

我没有答案。怎么才能过有意义的生活?我的许多朋友们都在指引着,我从Ta们身上看到广阔的爱和无限的希望,他们消失了,他们为之几乎奉献一切的事业,有谁来继续吗?

会有人吗?

2019.6.8

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!