马特是真名,历史文化探访者,个人网站www.tiexiuyugudao.com,微信公号:斗量之海。

哈萨克斯坦之旅Ⅱ 阿拉木图 似乎并没有什么比快乐重要

从中国与哈萨克斯坦的边境小镇雅尔肯特开往阿拉木图的公路上,我第一次在一个右侧通行的国家乘坐右舵车,坐在副驾驶位置上,每次错车都感觉心脏被攥紧了。

从霍尔果斯出境之后,口岸大巴并不能直接到达阿拉木图,而是在离阿拉木图还有几百公里的雅尔肯特停下,在这里只能乘坐私车前往阿拉木图。

在雅尔肯特客运站下车后,一位会说中文的司机小伙子拉住我,说拼四个人就可以出发,我是他的第一位乘客,然而对我们俩都很不幸的是,我也是他今天唯一的乘客。当天出关的人不多,我们俩在车里等了五个小时也没有下一位乘客来,最后到了傍晚我用单人价格享受了包车待遇。

这个小伙子是中国哈萨克族移民,9岁的时候跟随家人从博尔塔拉搬到哈萨克斯坦,他给我讲了很多在哈萨克斯坦的中国哈族移民的故事,这些故事都不能在这里写出来。我问他在哈国安全吗,他说有一些人可能不太喜欢中国人,我问他哪些人,他说有亲戚在中国被压迫的人,我问他那怎么能不去招惹到他们,他说你应该没事,你看着也像被压迫的人。

他的故事非常吸引我,以至于车子开到路上我才意识到他的车是右舵的,而哈萨克斯坦的道路规则和中国一样是右侧通行,我坐的副驾驶位置在道路内侧,这就是开头我说的每次错车时心惊肉跳的感觉,相比之下,荒野飙车的速度、颠簸昏暗的路况和途经没有信号的无人区都不值一提了。

到达阿拉木图市区已经是夜晚八点,我之前预订了一家青旅的单人间,由于旅游业并不发达,哈萨克斯坦的平价酒店比较缺乏,再加上俄乌战争之后大量俄罗斯人涌入抬高了价格,中国连锁快捷酒店的标准在阿拉木图只能住青旅或者民宿。

在哈萨克斯坦的第一晚,一天的过关和等待让我疲惫而烦躁,好在这家青旅的公共区域非常安静,居住的人似乎也并不像我之前去的其他地方那么爱热闹,对不热衷社交的旅行者来说很友好。

第二天早上我开始漫步这座城市,逐渐确认自己已经来到了曾经的苏联境内,虽然阿拉木图距离中国很近,但在1962年伊塔逃边和1969年铁列克提边境冲突之后,这条边境线在很长一段时间里是难以逾越的。

虽然免签带来了一小股中国人在哈萨克斯坦的旅行潮,但两地往来更多的还是探亲边民和生意人,在俄国-苏联时代这里显然并不以旅游业著称,今天哈萨克斯坦发展旅游业的尴尬在于自然风光与中亚其他地方很相似,又缺少邻国乌兹别克斯坦的古迹资源,自身民族文化旅行也没有发展的很精细,再加上相对落后的交通与住宿条件,游客并不是很多。

但这也未必都是坏事,在我事后的印象中,这里几乎没有出现任何我在之前旅途中遇到的问题,比如骗子、酒托、奸商、拉皮条的、宰客的出租车、对外国人说垃圾话的路人等等,甚至安全的有些疏远,在哈萨克斯坦的旅途中全部糟糕印象都集中于边境,且基本针对中国人。

我试图将这里和对面的伊宁作比较,这两座城市的建立分别来自俄罗斯与大清两个帝国的边区扩张,相比于大清国在新疆地区军事驻防的首要城市伊宁,阿拉木图在俄国的中亚开拓殖民过程中的地位并不高。阿拉木图的历史遗迹很少,又经历过1887年和1911年两次大地震,这座城并不像一座典型的中亚城市,也不像一座典型的俄国城市,而是苏联时代的规划与现代城市发展的结合,总结起来就是繁荣而并不很有趣。

阿拉木图在18世纪时位于浩罕汗国与大清国的边界,这一时期俄国在哈萨克草原北部修建了一系列堡垒以抵御卫拉特蒙古。在大清国吞并准噶尔汗国的战争中,俄清两国对中亚地区进行了势力划分,俄国占据了西部今天中亚五国的范围,大清国则占据了东部今天新疆地区,双方又通过19世纪末的一系列关于土地割让的条约最终确定了今天哈萨克斯坦和中国的边界。

在俄属中亚,军事要塞、铁路、拓殖居民点构成了城市网,而哈萨克斯坦由于自然环境原因,城市非常分散。1863年开始,俄罗斯帝国制定了征服中亚的政策,并建立了两个行政区,首府为塔什干的突厥斯坦总督区和首府为鄂木斯克的草原总督区,今天哈萨克斯坦的大部分领土位于草原总督区,但南部部分地区包括阿拉木图处于突厥斯坦辖区内。

1917年俄国革命后,哈萨克民族精英们建立了一个独立政权阿拉什政府,但在1920年无力抵御布尔什维克军队的进攻被迫解散,布尔什维克建立了吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国,这是沿袭自俄占时期对中亚民族的混淆称呼。1925年中亚重新划界建立了哈萨克苏维埃社会主义自治共和国,也就是1936年新宪法后的哈萨克苏维埃社会主义共和国的前身,但此时首都并不在阿拉木图,而在锡尔河畔的克孜勒奥尔达。

让阿拉木图成为中亚重要城市的原因是铁路,1926年苏联开始建设突厥斯坦-西伯利亚铁路,这条铁路在乌兹别克斯坦的塔什干连接中亚铁路,然后进入哈萨克斯坦的奇姆肯特,向东到阿拉木图,再向北到新西伯利亚连接西伯利亚铁路,1929年首都从克孜勒奥尔达迁至阿拉木图,两年后铁路通车。

我住的青旅在潘菲洛夫公园旁边,也是俄国统治时期就大力建设的城市中心公园,很多家长带着孩子在这里喂鸽子。不知道是什么原因,阿拉木图的街头弥漫着一股奶油的味道,尤其在这座公园里。

在我到达哈萨克斯坦的时候,虽然中国政府已经几乎放弃了所有防控政策,但象征性的边境防疫检查和一些城市公共交通的口罩命令依然存在,我不确定是不是某种叛逆心理带来的幻觉,我对哈萨克斯坦旅途最初的深刻印象竟然来自嗅觉,自由地呼吸带有奶油味的空气。

走进公园中央就是升天大教堂,这座1906年建成的教堂平安躲过了1911年的大地震,是阿拉木图难得保留下来的俄国老建筑。在俄国革命后,教堂被用作哈萨克苏维埃社会主义共和国中央国家博物馆,阿拉木图的第一台无线电发射机就位于大教堂的钟楼内,1995年大教堂被交还给俄罗斯东正教会。

我不确定这座教堂之前的涂装是什么样子,但现在看起来有点过于童话色彩,总让我想起《查理与巧克力工厂》,像是一座用糖果甜点装饰的公主城堡。

来阿拉木图最好留出一个周日上午,可以旁观一场盛大的东正教弥撒,平时相对冷清的教堂这时挤满了人,很多都是一大家子一起来教堂,大人抱着孩子接受神职人员的祈福仪式,人们排队亲吻圣像画,东正教的仪式和装饰审美太迷人了,但越是华丽的外表传递出来的气息反而有点悲伤。

在苏联解体后,很多俄族人离开哈萨克斯坦前往俄罗斯,留下来的人成了这个国家里的少数民族,而哈萨克斯坦的民族国家意识重塑政策虽然相对温和但又很强势,如今解体一代人已经成为社会的中坚群体,不知道这三十年来作为少数族群的际遇,会不会也是他们在教堂中悲伤的原因之一。

整个弥撒仪式要持续一上午,我待了两个小时走出教堂,来到公园里的烈士纪念碑处,关于二战中的潘菲洛夫28勇士,前些年我看过那部同名电影,据说还是俄罗斯的民族热情人士们募捐拍摄的。不过历史研究认为这是苏联宣传部门炮制的英雄神话,真实的战争更为惨烈,这些士兵是从哈萨克和吉尔吉斯临时征发的动员师,大部分人没受过太多训练,装备也非常落后。

1974年这座关于潘菲洛夫28勇士的纪念雕塑被树立起来,还包括三组雕塑画和胜利火焰,其中中间的浮雕“壮举”,指挥台上刻着潘菲洛夫的政委著名的那句话:“俄罗斯虽大,但我们无路可退,莫斯科就在我们身后!”

我走到潘菲洛夫28勇士的纪念雕塑后面,有一座关于苏联入侵阿富汗时期阵亡士兵的纪念碑,三个青铜士兵雕像矗立在花岗岩基座,下面有四列名字包括69名在阿富汗阵亡的阿拉木图公民,在苏军入侵阿富汗期间,总共有超过两万两千名哈萨克斯坦士兵参加了军事行动。

阿拉木图的城市雕塑是很有意思的,你可以从中审视出一些有趣的事情,比如在苏联时代树立的雕塑,哪些被拆除或转移,哪些被替换成哈萨克民族人物,哪些新时代的雕塑被树立,内容又有什么共同点。

离开潘菲洛夫公园,我往城市的南部走去前往国家博物馆,阿拉木图的城市绿化非常棒,在苏联时代被认为是最绿色的城市之一,这座城市的规划按照花园城市的理念构思,呈现为一个个微型区域集群,这些微型区域由绿化带相互分隔,每个独立社区拥有居民所需的所有基础设施。

第二次世界大战是阿拉木图快速发展的时期,为了躲避战火,苏联将大量人口与机构撤往后方,阿拉木图拥有大量从苏联欧洲部分撤出的工业设施、医院、研究所、大学和技术学校,列宁格勒、基辅和莫斯科的电影制作公司和剧院也迁往这里,也是在这一时期大量俄罗斯人移民到哈萨克斯坦,改变了这个国家的人口结构。

我走到阿斯塔纳广场上,对面是1957年建成的哈萨克苏维埃社会主义共和国政府大楼。1987年为了纪念十月革命70周年,在这座广场上建立了半身像胡同纪念馆,我在里面找到了一个感兴趣的人物,马三奇。

马三奇经历比较复杂,他是东干人也就是中亚回族,东干人曾经为了融入主流社会很多人加入了沙俄军队,马三奇出生在阿拉木图,为俄国参加过第一次世界大战,战后加入布尔什维克,参与过镇压中亚民族运动,同时又积极帮助民族青年教育事业,最高做到乌兹别克苏维埃共和国司法人民委员,1938年被斯大林处决,五十年代平反。

从这里穿过哈英技术大学,我来到另一座公园,公园里有一座酷似原子之心风格的雕塑,阿莉娅·莫达古洛娃与曼舒克·马梅托娃。

这两个人是出生在哈萨克斯坦的二战英雄,虽然她们被摆放在一起,但她们并不是战友。阿莉娅是二战时期的苏联传奇狙击手,1942年参战时只有16岁,官方数字她击毙了78名敌军,1944年在战场上牺牲。曼舒克是第一位获得苏联英雄称号的哈萨克女性,1942年她19岁时参加二战,在1943年她参加的最后一场战斗中,她拿着机枪独自阻挡敌军进攻最终战死。

从这座公园继续往南经过库纳耶夫博物馆,来拜会我的精神偶像之一,在这条街头有一座维克多崔的铜像,样子就像他的电影《针》的结尾一样。

维克多·崔出生和一生中大部分时间在列宁格勒,去世在拉脱维亚,但他的身世与哈萨克斯坦有密切关系。维克多·崔的祖父出生在朝鲜咸镜北道,他的父亲出生在哈萨克斯坦的克孜勒奥尔达,20世纪30年代斯大林强制把远东的朝鲜人迁徙到中亚,维克多·崔的父亲就是在中亚出生的新一代。到了维克多·崔本人出生的1962年,赫鲁晓夫执政时期放宽了对朝鲜人的限制,维克多·崔的创作就在这种群体的民族压抑与个体的流行解放之间开始了。

到了午餐时间,在这次旅行中我没有分享太多关于饮食的内容,虽然中亚饮食非常对我的胃口,但在阿拉木图完全的哈萨克民族餐馆并不多,除了那种刻意强调民俗文化的大宴会厅之外,街头餐馆比较多的还是以俄罗斯菜、乌兹别克菜、格鲁吉亚菜和新式快餐,我甚至没有很轻易找到一家哈萨克民族早餐店。

我也不得不承认对游客来说美味的民族饮食,在当地人尤其是年轻人看来难免老气乏味,所以当我向青旅里的伙伴们询问本地美食的时候,他们给我推荐的都是披萨与汉堡之类的。

但有一样东西让我在旅途中充满了愉悦,就是马奶,我之前在内蒙古旅行的时候迷恋上了这种饮品,但价格有点高而且比较少见,而哈萨克斯坦一般大型超市中都有马奶,我每天都要喝几大瓶。

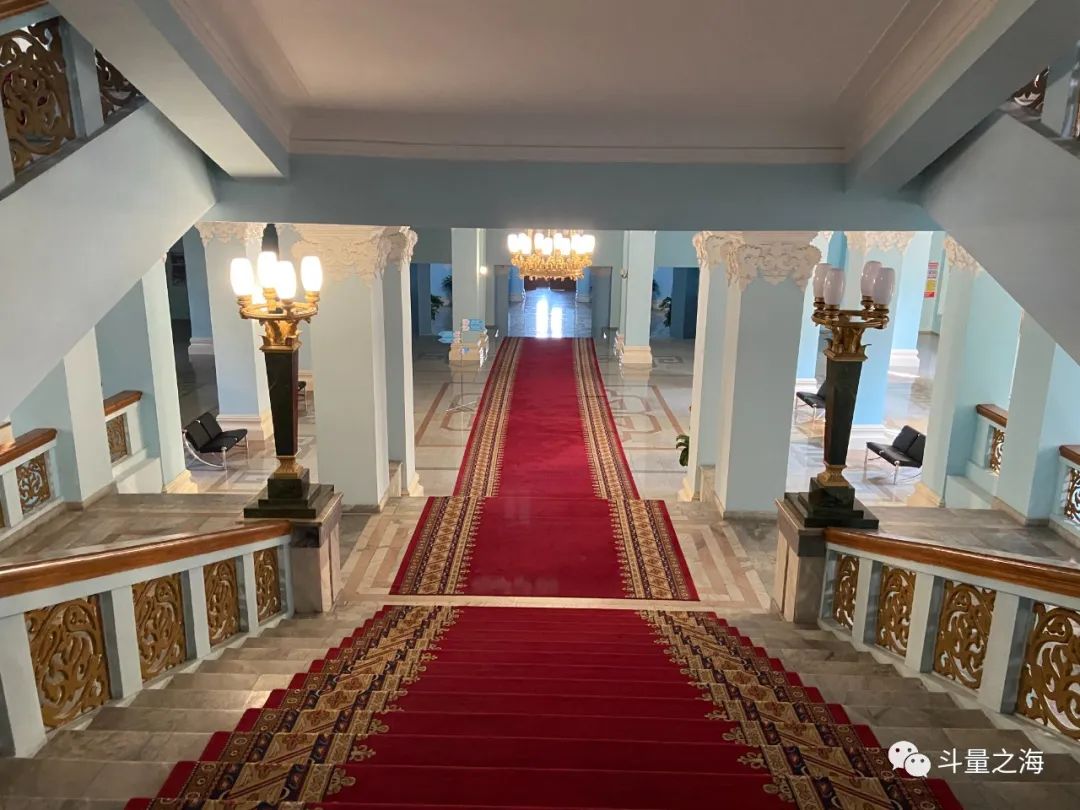

午餐过后一路来到自然博物馆,上面还挂着哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院的牌子,这座建筑结构看似简单但内部非常环绕,里面包含四座博物馆,社会主义老派的内部装饰和复杂的走廊通道让我在里面转了很久。

博物馆的创建与1920年代开始的几代哈萨克科学家的工作以及考古发展有关。哈萨克斯坦领土上的第一个古生物发现是1912年的一具巨犀的骨骼,在古生物博物馆中还有一具完整的猛犸象骨架和一只猛犸象幼崽的木乃伊。

恰逢周末,在国家科学院对面有一片很小的集市,集市后面有一座乔坎·瓦里汗诺夫的塑像,他是俄国时期的哈萨克历史与人类学家,在中亚民族历史研究领域有极大的成就,尤其是对哈萨克宗教文化与柯尔克孜史诗《玛纳斯》的研究,可惜他29岁就去世了。

到了城区漫步的最南端,在国家博物馆街对面,金武士纪念碑矗立在街边。武士骑着一头青铜翼豹,右手持鹰,左手持弓,腰佩匕首,悬箭袋中挂着兵器,手持镀金箭和一柄长剑。纪念碑下方四周有四座塑像,分别是“天上的智者”、“大地的母亲”和两个孩子,代表着国家的历史和美好的未来,它们在一起组成的家庭则是国家存在和人类繁衍的基础,纪念碑四周的浮雕反映了哈萨克斯坦各个历史时期的重大事件。

不过引起我注意的,是在哈萨克民族象征的金武士对面的共和国广场上,有一个巨大的嘎拉哈雕塑,竟然在这儿看到故乡的玩意儿,从满洲到乌克兰的亚欧草原之海真是一家。

哈萨克斯坦国家博物馆的很多文物都被送到了阿斯塔纳,留下的内容并没有太多值得慢慢看的,我匆匆浏览之后前往阿拉木图市博物馆。

阿拉木图市博物馆对面一座有很悲伤的雕塑,母亲怀里抱着饿死的孩子。1930年代初苏联农业政策导致大饥荒,主要在乌克兰、哈萨克斯坦和北高加索,保守估计130万哈萨克人饿死,100多万人逃荒,其中20多万人逃往中国。这次饥荒直接让哈萨克人在民族共和国内成为少数民族,直到90年代才重回多数。饥荒只是苦难的开始,为了警惕民族地区的不满情绪与填补人口的需要,饥荒之后苏联当局开始了全苏范围针对少数民族的强制迁徙,今天哈萨克斯坦很多民族都是这段时期被迁过来的。

阿拉木图市博物馆有一个展厅,纳扎尔巴耶夫在各族人民簇拥下,这是中国人非常熟悉的一个画面,而在中央博物馆里有一个关于哈萨克斯坦伟大建设成就的展厅,主角成了新总统托卡耶夫。我在到阿拉木图的路上问过司机,你们换了总统进行民主改革感觉如何,司机说了一句中国人同样非常熟悉的话,“都一个样,你们外国人信了就行了”。

中国人来到前苏联国家会有这种奇妙体验的时刻,如何判断这个国家是否真的走出了苏联的影响,就是看政治宣传内容是否熟悉,越熟悉说明这个国家与真正的希望还有一定距离。

回到青旅短暂充电之后,我前往绿巴扎,虽然很多旅行攻略中都会提及此处,但我必须要强调这里更像一座苏联城市中的普通大市场,而并非传统民族巴扎。外围是廉价鞋帽衣服化妆品与电子产品,室内最大的空间是农副产品,奶制品、肉类、坚果、蜂蜜、腌制菜等等占据了大部分空间,除了四周的二层餐馆之外,还有两座瞭望塔一样的地方可以上楼吃饭,这里的抓饭便宜且好吃。

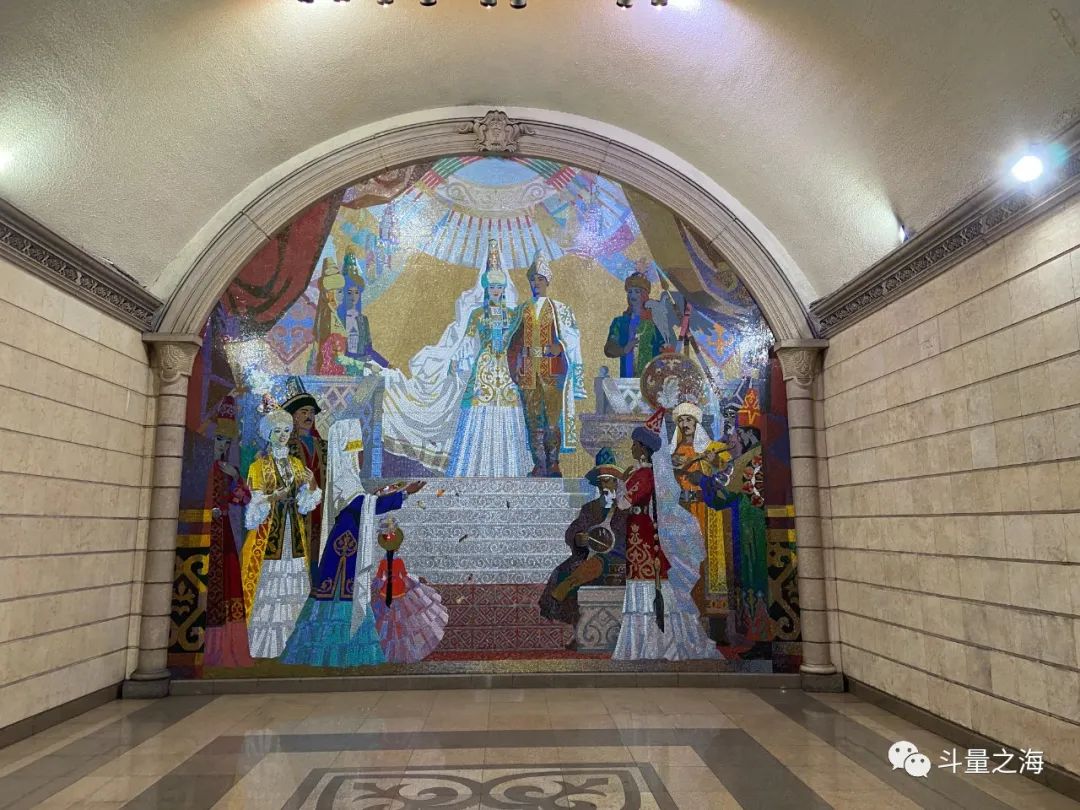

在阿拉木图的最后一站离我住的地方稍远,要乘坐地铁前往,阿拉木图的地铁路线只有一条且非常短,但对于游客来说基本已经贯穿了可能达到的所有地方,地铁里虽然没有手机信号,但每一站都有精美的壁画,又与站名有着对应关系。

阿拉木图政府把一些苏联时代的塑像移到城市角落,在Sary-Arka电影院后面的街区公园里,这里有好多家长带着孩子在旁边玩。走到公园深处游乐场入口旁边,最醒目高大的是列宁像,这座雕像1957年11月7日在阿斯塔纳广场落成,1997 年被搬到这里。这片街区公园由于靠近游乐场,傍晚的时候很多家长带着孩子在这玩,偶尔有小孩看到我在这里拍照,过来告诉我这是列宁。

我很好奇这种把某一时期与特定意识形态下的塑像集中在一起的做法,与彻底拆除相比,更像是规划出一片露天博物馆。也许这座城的管理者并不打算对历史进行彻底的割裂,或者他们认为通过迁移的方式,在城市中树立新的民族国家意识象征,而旧的象征物失去政治属性转为文物属性,放在一个角落也是合适的。

又不得不说的是一种更为复杂的情绪,苏联统治时期给中亚带来了巨大的苦难,而这种苦难在哈萨克草原上尤为突出,但另一方面,苏联给中亚带来了现代工业化,这种建设在原本荒芜的哈萨克草原上同样是尤为突出的,这也是为什么中亚在苏联解体过程中没那么积极,甚至期待不要完全解体的原因。

而在文化上的影响是,苏联本身处于欧洲的边缘,而哈萨克斯坦又是俄罗斯的边缘,但苏联的建设把哈萨克斯坦拉向了欧洲,使得曾经社会主义制度下的同文化区域城市,阿拉木图与伊宁的差异远大于他们本来的地理位置。

夜晚走在阿拉木图街头,这座城市其实和我的故乡有点像,没有太多旅游景点,本地人很喜欢吃喝玩乐。城里有一条步行街,夜晚很多街头艺人,有民族音乐、流行歌手和韩舞团,年轻人聚在街上散步、聊天、唱歌,搞对象,俄乌战争后大量俄族人涌入虽然抬高了物价,但也给这座城带来了更多年轻、反叛、迷失和追求享乐的气息,我突然觉得自己好像错过了很多东西,我的祖国也错过了很多东西。

在托洛茨基流放的时候,他这样记录在阿拉木图的生活,“经过一个星期的行程,托洛茨基一家终于在1月25日凌晨3点到达了阿拉木图。在20年代末,阿拉木图还是一座纯东方式的小城镇。虽然它以其茂盛的果园和葡萄园而著称,但仍是贫穷、闭塞的吉尔吉斯草原上的一个死气沉沉的地方。这里经常遭受地震、水灾之害,冬天狂风怒号,夏天酷热难忍,文明的足迹还未来到这里。热浪吹得飞沙走石,疟疾和牲畜瘟疫肆虐。这座小城镇将要发展成哈萨克斯坦的首府,但在当时,加盟共和国的行政机构刚刚兴建,官员们征用了所有的好房子,而贫民居住区人满为患。托洛茨基在阿拉木图度过的那一年夏天,牲畜瘟疫流行,疯狗满街乱跑”。

但不久之后,“在多年不倦的工作和长期的紧张之后,托洛茨基在这里得到了休息。因此他到达阿拉木图的头几个月居然具有意想不到的奇异的田园诗般的情调。草原、群山、河流、湖泊像在童年时那样深深地吸引了他。在他的许多信中,政治论点和建议往往与对风景的诗意描写以及对打猎奇遇的幽默叙述掺杂在一起”。

这也是我在阿拉木图的体验,这座城没有带给我在一个中亚国家的感觉,我甚至不太能很直观地了解我在哪个地区旅行,现代都市气息与族群混合的面孔让我的判断非常模糊。我不确定这是否正是哈萨克斯坦今天想要的东西,以现代、年轻、开放摆脱人们对中亚游牧民族的固有印象,去实现一个脱离传统束缚的以哈萨克民族为主体的多族群国家意识。

在疫情后我第一次出国到达的第一座城市,以这样一种在历史与民族文化之外的样貌出现,给我印象最深的其实是夜晚街道上的一场表演,他们是阿拉木图的一个韩舞团,我不确定成员们的族裔,甚至因为韩舞的缘故让他们看起来也更像韩国人,而他们的指导老师则是一个俄罗斯样貌明显的女人。

模糊了族群文化意识的当代流行乐趣,也许这正是我在疫情之后需要看到的东西,去热爱流行的快乐与更感官的愉悦。

我不得不承认在阿拉木图的旅行对我而言,一开始是有些失落甚至无聊的,我没看到太多让我颅内高潮的东西,但在我即将离开的时候,我开始想这可能是一件好事,如果我像之前的每次旅行那样沉浸在过往的历史与民族文化的想象中,那只是一种看古装电影般的幻觉。

阿拉木图把苏联时代的雕塑放在一个角落,人们大可以去观看满足自己的怀旧情绪,但当我走回到夜晚最热闹的街道时,我觉得这是我的身体更该关注的东西。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

铁锈与孤岛

多数人愿意跟随时代,甚至期待自己能引领时代,但总要有人负责落后于时代,成为人群中最无趣的那个人,郁郁寡欢地跟在时代后面捡拾被碾过的碎片。有的人就是永远都高兴不起来,总会在狂欢中嗅出苦难的味道,在歌舞升平里挖掘那些希望被永远遗忘的过往,那些令一小部分人感觉尴尬,同时令大部分人感觉扫兴的记忆。

发布评论…