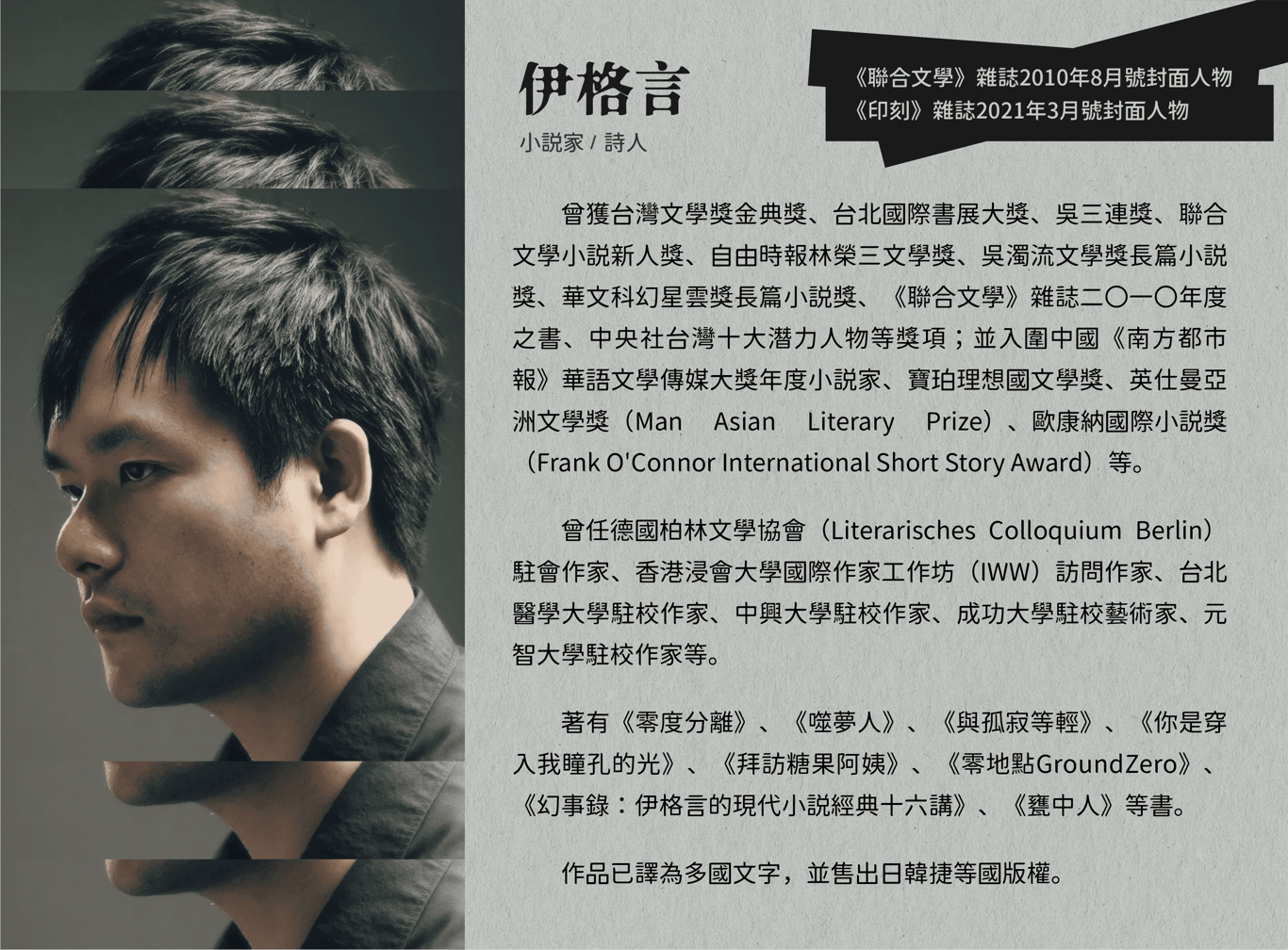

伊格言,小說家、詩人,《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物、《印刻》雜誌2021年3月號封面人物。 著有《零度分離》、《噬夢人》、《與孤寂等輕》、《你是穿入我瞳孔的光》、《拜訪糖果阿姨》、《零地點》、《幻事錄》等書。 http://linktr.ee/egoyanzheng

隔壁房間的嗚咽──《安妮日記》 ◎伊格言

我在想──尤其是俄烏開戰後常想──戰爭其實並不是人類社會中最恐怖的事。不是。當然了,之所以這樣想,大約也帶有些自暴自棄或自我催眠的成分;因為懷抱如此悲觀而比上不足比下有餘的想法(那很慘嗎?是的,是的,那很慘,但難道沒有更慘的事嗎?多的是。)令自己能稍稍不那麼難受些──我如此懷疑。二月下旬開戰那幾天我心情顯然受到影響;而後,隨著戰事拖長,隨著數次雷聲大雨點小的和談進展無果,隨著俄軍自基輔敗退,隨著南部戰線的馬里烏波爾城在地毯式無差別的砲火中被夷為平地,成為廢墟──

我們似乎也逐漸習慣了這件事。對,習慣;你是會習慣的。你習慣了烏俄戰爭作為此刻生活的一種「背景」。背景的意思是,如果那未必與你切身相關,如果那未必即刻「大禍臨頭」,你會像是在諦聽著隔壁房間隱約的嗚咽。

那來自「隔壁房間」的飲泣,和你隔著一道牆。確實,客觀地說,千百年來人類的文明並非毫無進展(何其悲哀的是,千百年後我們依舊以此自我安慰)──現代戰爭也並不是毫無底線的。這是事實。比起從前,比起古代,比起中世紀,至少此刻發生在我們眼前的戰事,相較之下,確然是有底線的。十三世紀橫掃歐亞的蒙古鐵騎是沒有底線的,十字軍屠城是沒有底線的,揚州十日、嘉定三屠也是沒有底線的。然而在今日,文明的規範是,使戰爭儘量避免殃及平民。換言之,交戰各方約定俗成,將戰爭任務縮限於某種特定職業範圍內:以軍人為主。我們有日內瓦公約──人類公認,「如何對待失去抵抗能力的戰俘」是有一整套固定規範的。

是以,就此角度而言,此刻的戰事比起史有明載或更多並未見諸史冊、不被關注,死傷規模卻顯然更形龐巨的戰爭相較,確實是已不那麼殘忍了。也或許,我們還能謹慎且心虛地說:人類文明還是有在進步的吧?

而後我們迎來了布查屠殺(Bucha massacre)。

冷靜地說,這沒什麼。總有人視底線為無物。戰爭中總有人犯下如此令人髮指的暴行。這不意外,問題其實也不在這裡。問題在於,對於任何一個具體的受難個人而言,認真討論文明的底線或人類似乎毫無節制的殘暴並無實質意義。文明的底線在哪裡,對喪失生命或親人的痛苦並無意義。討論文明的底線只對「隔壁房間的人」(如我們──此刻尚能安坐於家中滑手機上網,觀看著Twitter上血肉模糊的戰爭實況影片並談論著「今日烏克蘭明日台灣」的我們)有意義。我們畢竟不是直接受難者,我們不是那死傷數據上無聲無息的一串符號。我們不在那個房間裡。我們苟且偷生,活得好好的,在這個房間一邊做著自己的事,一邊聽見隔壁房間的嚎啕或嗚咽。我們終究不是那些嗚咽。我們不是他們。

每個人有每個人的地獄。你的地獄不見得是他的地獄。每個人或許都是一間小小的房間。對我而言,被信任的朋友背叛或被俄軍行刑處決,我大概寧可選擇後者。親人被俄軍屠殺或我自己被俄軍屠殺,我同樣寧可選擇後者。並非我視死如歸或不懼怕死亡,而是我不想被心中的痛苦或思念長期凌遲折磨。類似的情境還有許許多多:比如說,我始終無比同情那些誤以為自己獲獎或中樂透的人──記得奧斯卡曾經頒錯獎過嗎?對於那位苦主而言,我個人以為那也是極刑之一。

我不明白你是否讀到了我的喪氣──一個被頒錯獎的人?慘遭朋友背叛?被誤會、被冤枉、被扭曲、被誣衊?那能和在俄軍的槍口下被蒙上雙眼,從後腦杓一槍斃命的無辜布查平民相比嗎?那能和戰地裡慘遭姦殺的無辜女性相比嗎?

是,我顯然又是自暴自棄了才這樣寫的。我早說過,這樣想會讓我覺得稍稍不那麼難過些。如果每個人都可能遭遇恐怖的苦難(無論是上述哪一種──物理上的,身體上的,或心靈上的),那麼《安妮日記》反而竟能讓我們看見它的反面──對,在那些苦難之外,人如何可能有尊嚴。

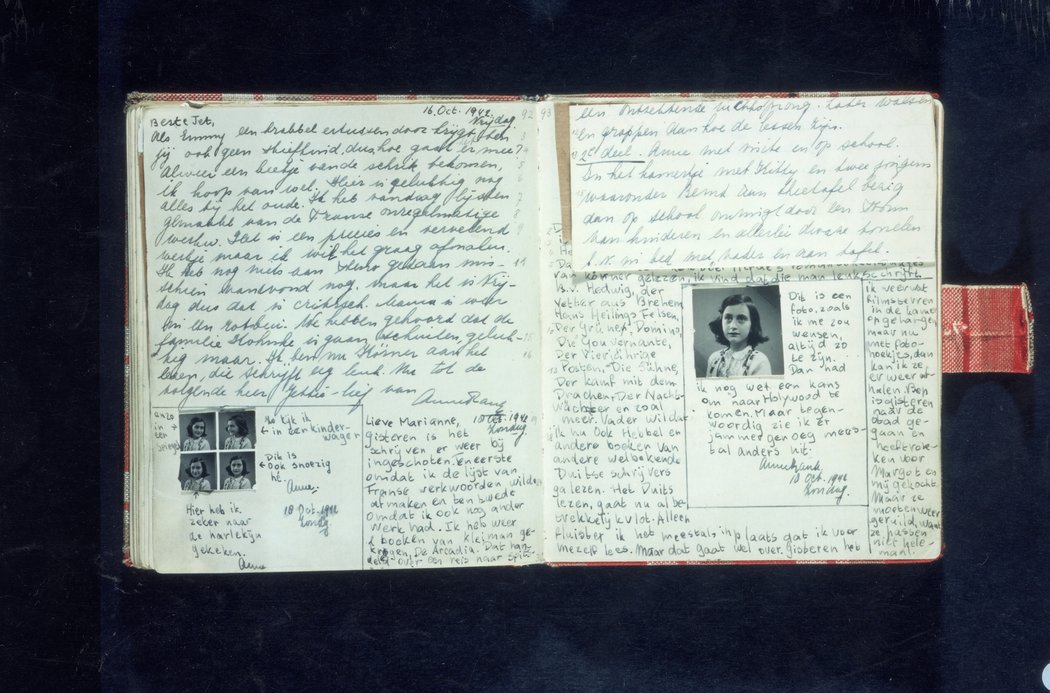

是嗎?尊嚴?那與《安妮日記》有關嗎?納粹時期,一位年僅十四歲的猶太小女孩與家人一起躲在阿姆斯特丹密室裡的故事(且如此遺憾地,最終悲劇收場──他們的小小密室終究遭到納粹破獲,全家解送集中營,最後只有安妮的父親活了下來),有何尊嚴可言?

有的,有的。對我(一個許多年後的普通讀者,一個在隔壁房間聽見他們隱密的哀鳴的旁觀者)而言,最令我印象深刻的並非此事以悲劇收場,亦非這位聰慧、可愛、彆扭,時而潑辣時而體貼的怪胎少女在日記結束前歡快的描述──歡快?對,安妮幾乎也可以說是個被「頒錯獎」的人;他們被發現逮捕時已是1944年,安妮本人與家人都死於集中營被盟軍解放前不久。理論上,只要再多活幾個星期或幾個月,他們極可能幸運生還;而更殘忍的是,在密室被破獲前,他們已陸續從收音機中聽到軸心國節節敗退的消息,是以日記的最後篇章似乎總是歡快且充滿希望的──這也一種算頒錯獎對吧?

好慘。但對我而言,最特別的,最令我印象深刻的,其實是安妮在密室中小小的戀愛和對母親的抱怨。

一位十四歲少女與另一位同住密室的少年(他是父親事業夥伴的兒子)的戀愛有什麼好奇怪的呢?一位怪胎少女對母親的瑣碎抱怨,有什麼特別的呢?

但事實上,正是因為那「一點也不奇怪」的日常,居然發生在如此逼仄、狹窄、恐怖,物資匱缺且令人提心吊膽的躲藏生活中,那才是值得一書,值得一提之事。因為那讓我領悟,在那整個視尊嚴為無物,人的生命隨時可能莫名其妙慘遭侵奪的時刻裡,正是如此「日常」的生活竟反而給了我們尊嚴與希望,且同時令我們唏噓。正是在那個「不把你當人看」的環境中,如此日常的瑣碎,能讓我們相信自己還是個人。

能愛的人。能抱怨的人。那就是尊嚴。那就是苦難、殘酷與荒謬的反面。那就是漫漫長夜無盡頭的黑暗中僅存的,自天堂瀉下的微弱光亮。那就是作為一個「人」,唯一的線索與可能。

(2022年6月《皇冠》雜誌820期)

______________________________________________________________________________________

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…