反意識形態/爾思出版共同創辦人 寫作的地方:https://travelwithbook.com/ 來信指教:chin@travelwithbook.com

如今讀安妮.艾諾:只紀錄我的閱讀感受

前言:去年十月初諾貝爾文學獎得主公佈是安妮.艾諾後,我一時以為台灣的出版社並沒有簽進她的著作,其實在二十年前大塊文化有出版過,十二月因艾諾得獎又重新出版了一次,該月就刷了二刷。十月初以為台灣沒有(也可能是市面上找不到),便下載了英文和法文版各讀了一點,那時並不欣賞。

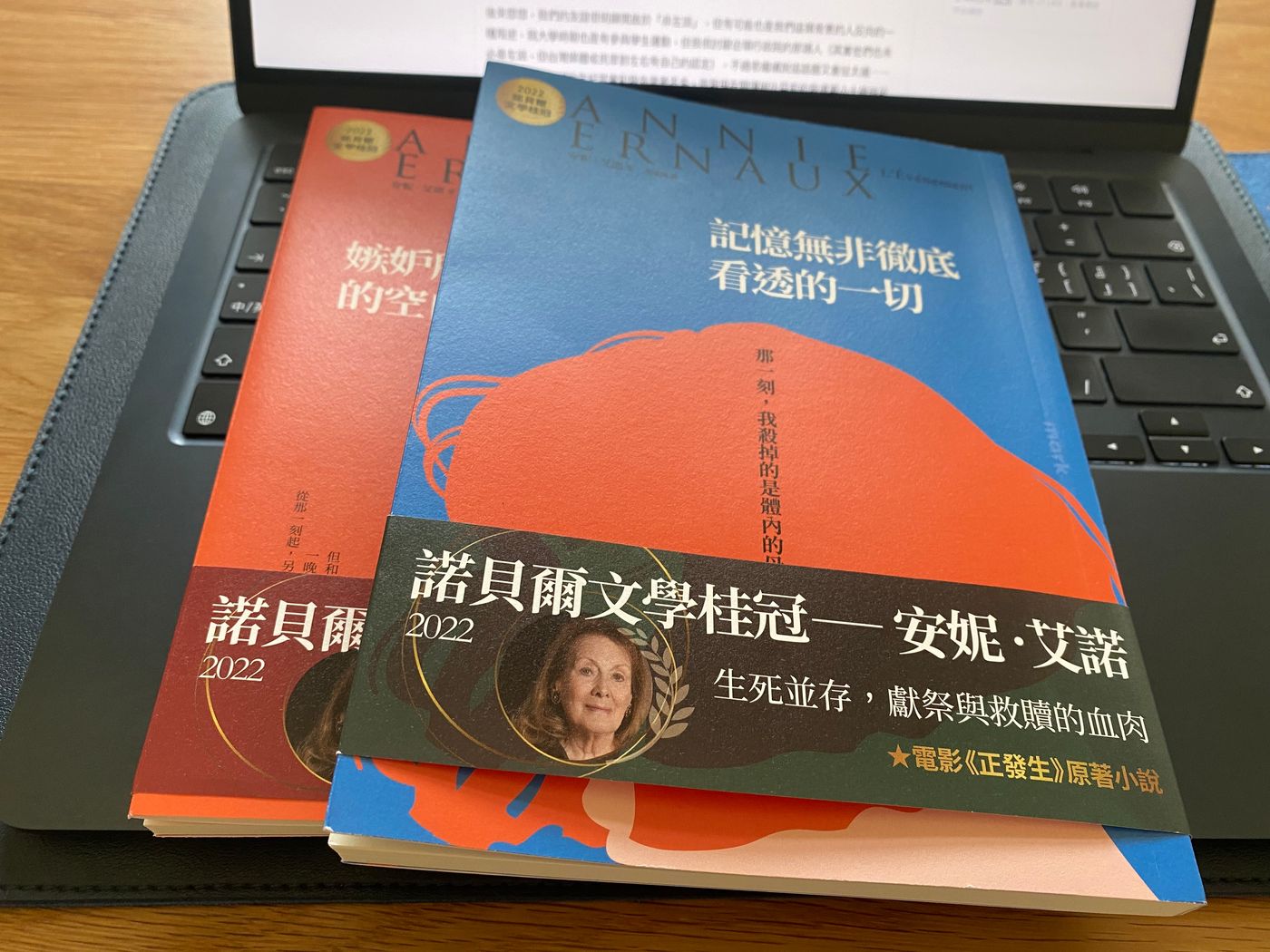

《記憶無非徹底看透一切》和《嫉妒所未知的空白》是兩本很薄的書,上個月初在台北國際書展的大塊攤位買的套書,我很懷疑二十年前的出版市場是否接受這樣的出版物,印刷的質感很類似我讀書時城邦集團的雜誌偶爾會贈送的「小書」。當時讀國、高中的我正開始閱讀法國文學,可是卻從沒注意過安妮・艾諾,或許是她書寫的題材並不適合那時的我吧!

如今讀這兩本書,先說一個主觀價值觀的評價。二月初,我在社群媒體分享書展的書單,法國律師朋友看到私訊問:「你喜歡艾諾?」,我說,「目前不太喜歡,我討厭意識形態啊!」。這位法國律師是在我這種80/85後中政治觀比較特別的人,除了擔任刑事律師外,他三十出頭時就在巴黎十一大教書,某次和他閒聊發現彼此都是讀法律的,他下一句問我:「你左派嗎?」,我急忙否認,他說:「還好,我最討厭左派的法學生了!」。

後來想想,我們的友誼很明顯開啟於「非左派」,但有可能也是我們這類背景的人反向的一種叛逆,我大學時期也是有參與學生運動,但我很討厭佔領行政院的那類人(其實他們也未必是左派,但台灣媒體或民眾對左右有自己的認定),不過若繼續說這話題又會扯太遠⋯⋯只是在想,艾諾的年紀和我外婆差不多,而我現在閱讀她比目前的我還要小十歲時所寫的文字,是不是會感到落伍或者我還能理解她當時的感受嗎?

《記憶無非徹底看透一切》是寫她二十三歲讀大學時的墮胎體驗,但並不是直接出版當下的筆記,而是1999年左右的她再重新整理筆記,並加上自己的一點陳述和回憶。我閱讀的時候很好奇當她讀到自己筆記中以無法解釋的情感會怎麼處理?我最近也沒事拿出自己十多年前在巴黎寫的筆記,確實那種自己讀的筆記,經常是沒頭沒尾的寫下一句話——原來我曾經在內心掙扎過對一位年長者的「喜好」,十年後看到這筆記也覺得很不好意思——再者,就是經歷了三十多年後,她真正想出版的原因是什麼?

在那個時空背景下的法國,墮胎是觸犯國家法律及違背宗教信仰的行為,甚至嚴重到協助墮胎的專業人士除了被撤銷執照外也可能被流放海外(?)。是兩人發生關係後才有的產物,卻只有女性必須承擔這種罪惡感,由於法律的不允許又只能找非專業人士的非法處理,無疑對女性造成很大的生理和心理傷害,艾諾在找了非法墮胎後因處理不宜,還必須到天主醫院接受「刮子宮」的手術,她注意到原來對其他人而言,未婚生育的年輕媽媽和墮胎的年輕女性是一樣被輕視的。

在六零年代工人階級出來的大學生很理所當會是(當時覺得)叛逆的左派,而與她對應的學生就是出身資產階級的虔誠信徒,就其實是類似像我外婆那樣的人,所以我有點好奇六十年前的外婆若得知自己有位好友必須要進行墮胎,會是什麼反應?就和我喜歡的義大利作者艾琳娜‧斐蘭德一樣,身為藍領家庭的女孩在戰後讀小學並於六零年代成為家族中第一位大學生,她們的寫作中都會很強調「階級」的差異,當艾諾因胚胎沒處理乾淨被送到醫院急診,實習醫師在手術室中對她大喊「我不是你的水電工!」,但隔天知道她是大學生後就感到羞愧,原來醫師的無禮是因為誤以為她是女工而非她進行墮胎。

而我最有印象的是最後她說:「我從不覺得自己犯了罪,我唯一譴責自己的部分,是我竟然讓這種事發生。」她在二十出頭的筆記中寫下對法律或律法的看法是我們學生時期經常討論,是因為訂了此法讓人們的犯罪顯得罪惡,或者這本身就是一個罪惡的事才會被禁止?

想到在基督信仰為首的一神教義中,身體不屬於人類所有而是向神借了這個軀體,於是我們死亡並非真的死亡,而這身體因屬於神,人類沒有資格支配他,並要尊重這個身體,艾諾也提到她兩位讀法學院的情侶朋友,皆為資產階級,當時已經訂婚了卻堅持不發生性行為。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

那場誤會

關於創作與誤會

发布评论…