多族裔青年,文學流浪者。寫詩、畫圖、閱讀、觀察,喜歡聽講座、獨立音樂,關注原住民族議題。創作IG:pangcah_cidal,曾獲台灣原住民族文學獎、臺灣文學獎原住民族華語新詩組入圍。

論資格論不如資料論,小心資料論有一天勝過資格論——讀《鄒族的雨》試讀本與講座

今日想談一本尚未出版,已經被文化部、原轉•Sbalay!推薦的(已結案)創作計劃:《鄒族的雨》。

當初這個講座訊息釋出時,我就在網路搜尋能不能讀到這本書,但沒有任何出版訊息,便想到近年有一些書籍的出版策略就是在講座當天初次販售,但這本我猜錯了,真的錯很大。

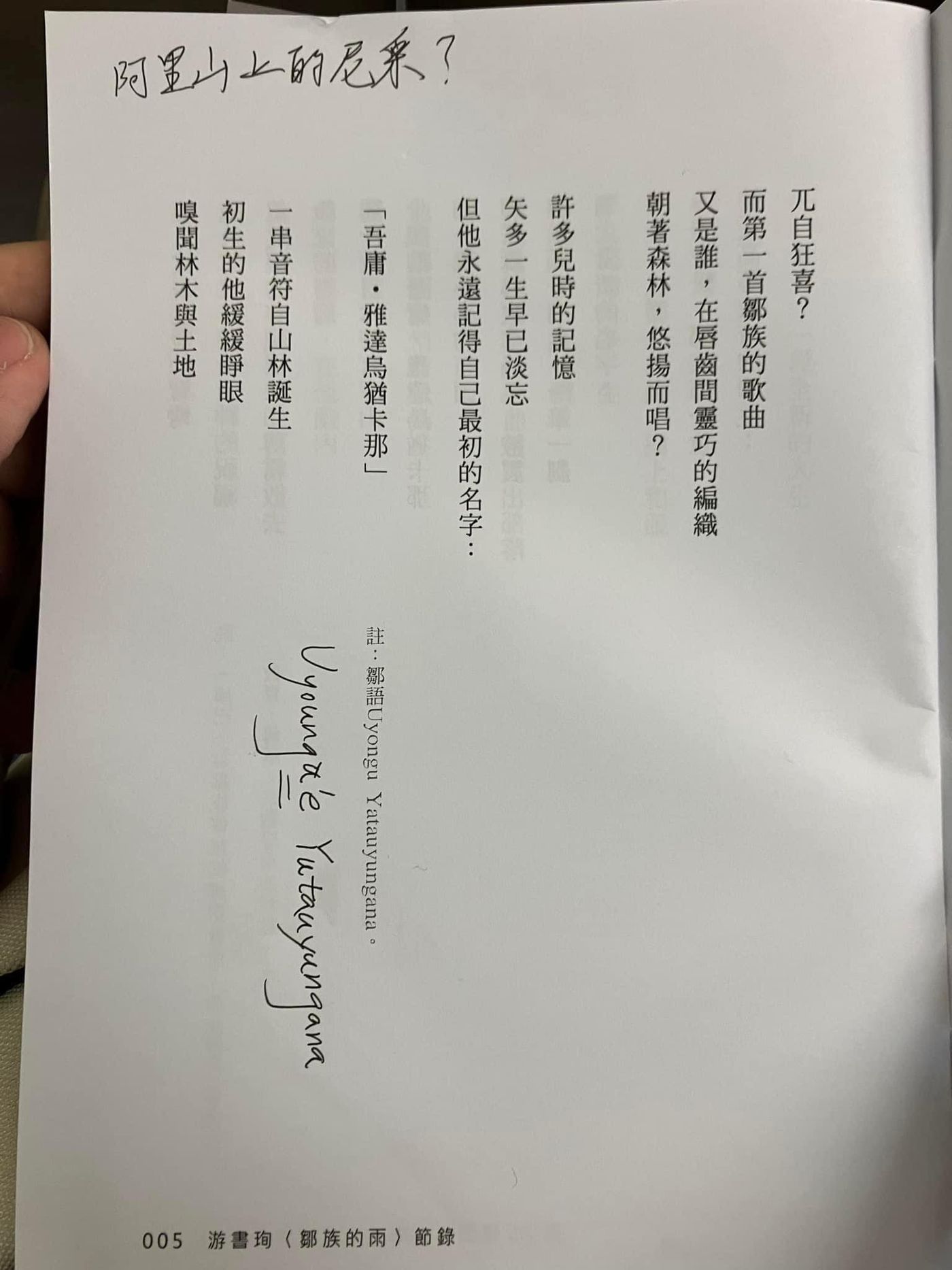

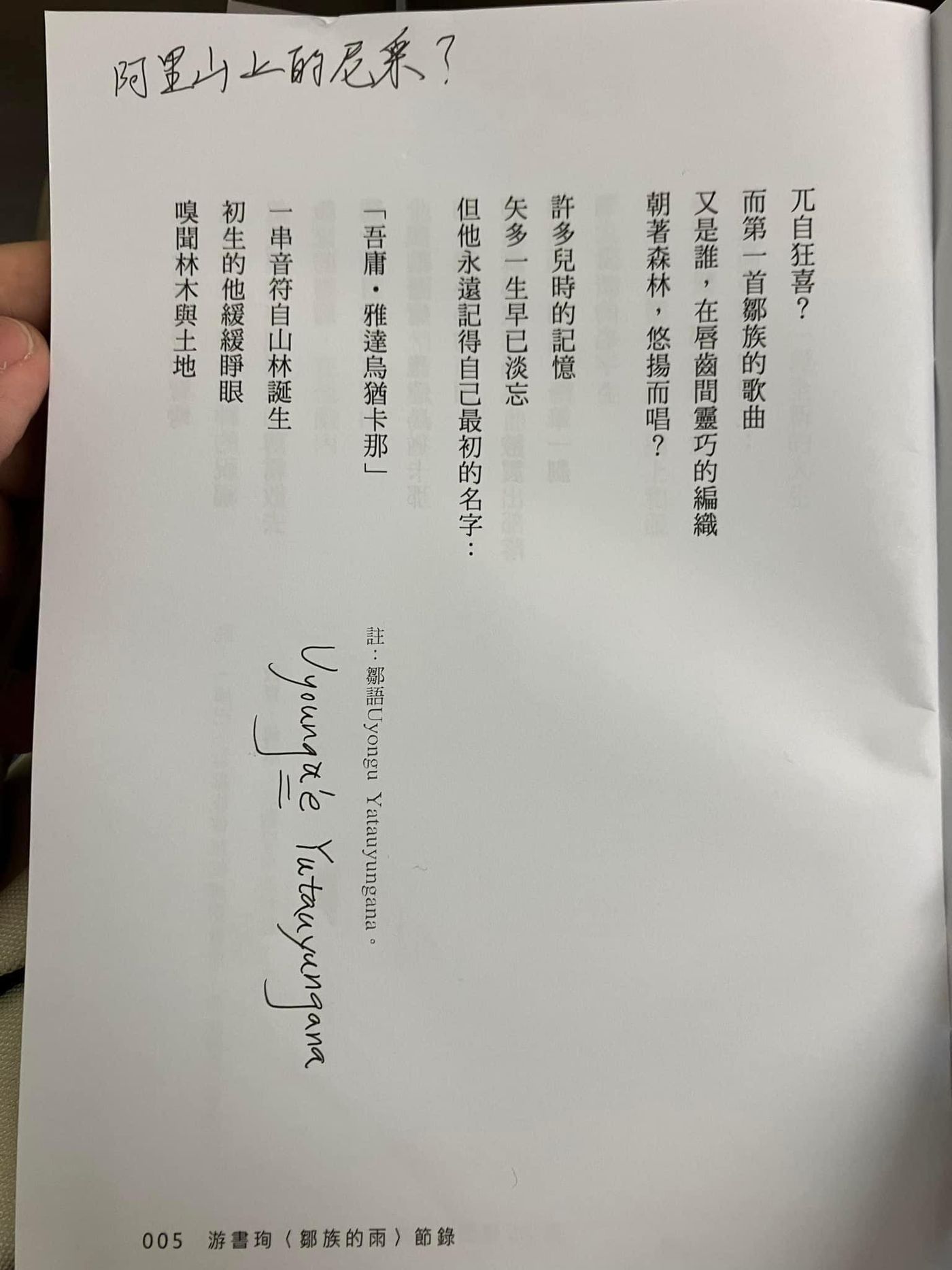

當我看見網路文宣的介紹語,營造一種東方主義式的「我發現你了」(或只有我發現)的那種浪漫氛圍:「一九二七年六月,俄國語言學家聶夫斯基為了研究鄒族語來到台灣,與一名鄒族青年吾庸相遇。十九歲的吾庸帶著三十五歲的聶夫斯基,在不斷下著雨的阿里山區來回穿梭,展開鄒語和文化研究。這名少數通曉日語、受過高等教育的孩子,就是後來我們熟知的鄒族自治領袖——高一生。

詩人游書珣以台灣文壇少見的長篇敘事史詩形式,在《鄒族的雨》中從頭描述這個橫跨台俄的故事。本場分享會,她將分享如何重新檢視這段歷史,並以詩人的角度重構這段台灣史詩。」介紹語看到這裡問題還不算大,但我會去思考當這本書以「史詩」作為噱頭,必須去思考過去對於原住民的相關創作中,以史詩作為號召的任何創作對於原住民族當代處境的影響。其中以《吳鳳》、《賽德克·巴萊》影響甚巨,《斯卡羅》的爭議性亦在網路上掀起一陣討論。

維基百科會和你說:「『史詩』是虛構的文藝作品,其特點是背景龐大、人物眾多,涉及大量的虛構地理,時間跨度大的敍事作品。」、「史詩是一種莊嚴的文學體裁,內容為民間傳說或歌頌英雄功績的長篇敘事詩,它涉及的主題可以包括歷史事件、民族、宗教或傳說。」

讀到這邊,相信有人會疑問:「啊~人家就是想從虛構去敘述有什麼問題?」

其實還真的「有問題/也沒問題」。其中最大的問題在於為什麼它可以通過評審機制得獎,尚未成書就被陌生讀者戳到點上。

我們可以在網路上搜尋到計劃書PDF檔案中,寫作者沒有放入任何的「田野調查」資料、也沒有整理出參考文獻,書寫依靠爬梳文獻想像聶夫斯基編纂鄒族語典與鄒族人高一生相遇的過程,不免像是在編織一種情懷。

顯然這個創作計劃弱在資料背景是淺碟的,勝在於台灣長期以來對於原住民族文化、文學的不熟悉,以及族群想像,而創作者的書寫技術上也未能補足這些闕漏,評審沒有看出的,也是文學獎常年反映出的景況。

在說,如果是沒看過那位俄國人研究鄒族語言那本語典書的人,去思考當時日治時期族人被外國人類學家、語言學家研究的視角,一種窺探凝視的狀態,會使人產生想像上的恐慌,對在書寫類似題材的創作者而言,應盡力在詩中展現充分的族群理解,建議把參考資料、附件都陳列在書籍最後,或是附註,而不是單單出一本文學,用所謂的詩語言的包裝能力去模糊歷史真實的界限,這不見得能讓讀者能夠吸收其中所要表達的藝術高度,或是以拯救者、協助者為由的方式去表達書寫原住民文化故事的特殊性,那會顯得一種「無意識的驕傲」,以文學研究的角度來說,一些文痞可能會說一些「能懂的人懂就好」的推卸語,而無視「你寫的故事並沒有比既存事實重要」這件事的取代問題。

當你正使用了還活著的族群的歷史、文化,你就是要好好的跟人家「打招呼」,不該是出了一本關於族群的書就是做到了「社會溝通」,或是所謂族群友善。如果只是純粹個人滿足,那真的必須拿出來鞭打。

作為臺北文學獎的得獎作品,且還是書獎,會希望創作者能好好做到功課,那我會十分推崇那本書。(雖然作者可能本身並不稀罕被我說教)

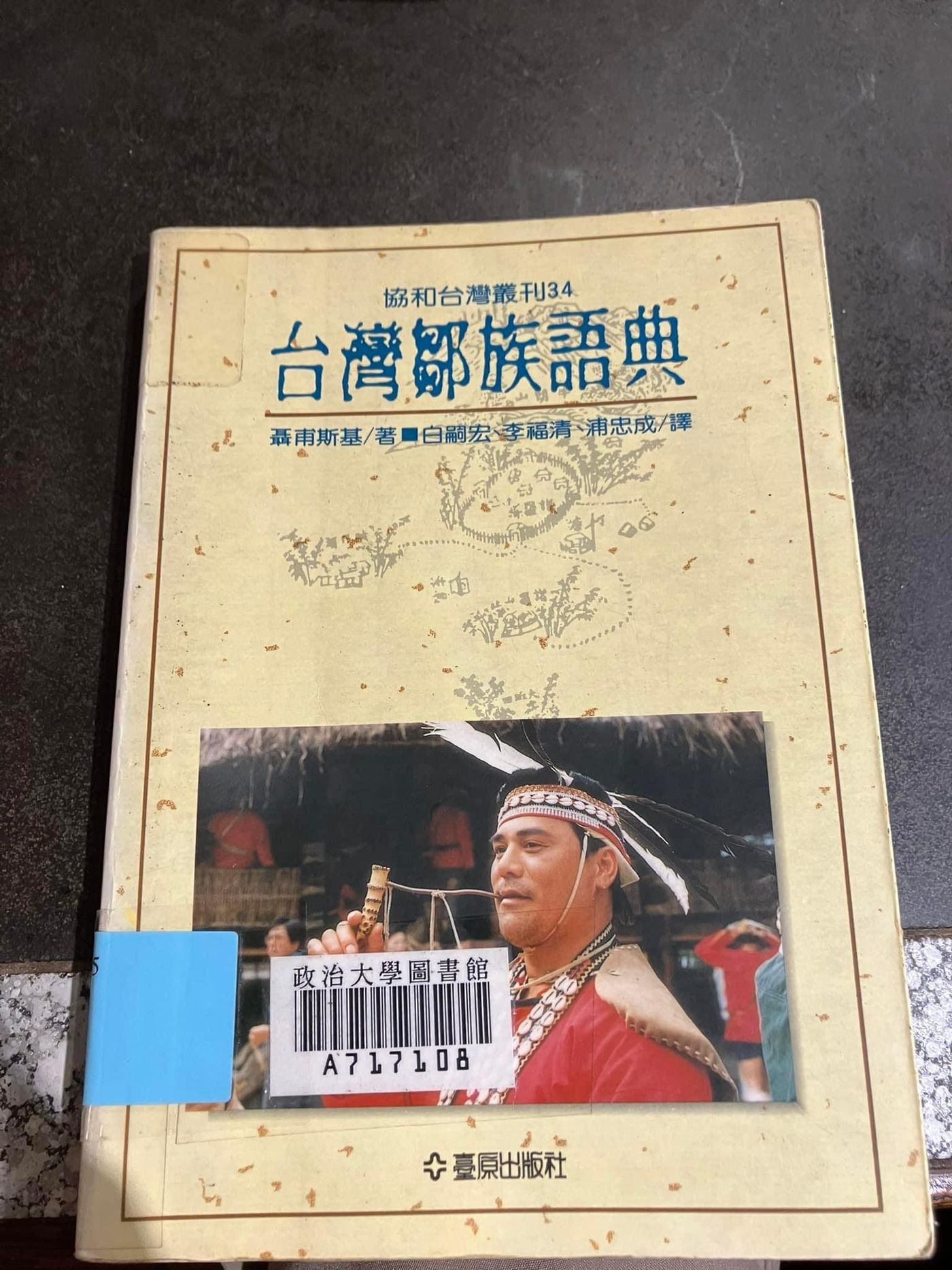

當作者在PPT上放出1935年《北鄒方言辭典》、1993《台灣鄒族語典》兩本書的照片時,游特別告訴讀者自己沒有在鄒族語言上做研究。當讀者詢問作者是否有到過阿里山拜訪、田調;當讀者提出作者對於原住民族文學與一般華語創作的語境不同,是否有其觀察?游卻說不出自身的見解,幾乎是與談人謝予騰不斷幫忙打圓場、用方法閃掉的情況。從講座開始到結束,就只秀出鄒族語典的照片,彷彿是在告訴現場的大家,我也不會鄒族語喔!我們都不會鄒族語沒關係!那我們來寫鄒族的文學,這是令我感到荒謬的景況,作者本人到底有沒有任何準備?

作者誠實的告訴大家:「會日後再好好考證。」我感到詫異卻不意外,因為看過太多寫作者在所謂藝術美學上,像是長頸鹿學鴕鳥埋頭躲的情況,埋頭怒寫不對題的東西。

所幸這本詩集還未出版,單就試讀本和作者坦承的不足之中,確實有很多能好好修改的空間,包含把高一生鄒語名字寫錯等問題,如果等到出版成書後才發現沒有修改,那更是尷尬⋯⋯而且作者游本人說曾經與高一生之子高英傑先生做過幾次訪談,以及文獻回顧,可惜怎麼會錯在最基本的名字問題上?

當與談人反問提問者:「原住民族語言(目前)有42種,妳是否學過書寫系統?」原住民族語言對於漢人學習困難這是顯而易見,但我們在面對強勢語言之前都不會這樣反思(漢語中的常用字其實少於平時用不到的字非常多),也反過來說,被殖民者的祖先不也在這光譜的另一端看著你使用祂的文化,卻不會尊重祂的語言這件事?與談人也說道:「我們都是侵略者,再怎麼樣都不可能改變。」而提問的正好是我的柯氏好友,是考過排灣語中高級證照的漢人榜首,做過語發會研究員編族語教材的工作。我認為這種回答方式在意識上本身就有謬誤,即使在講座上與談人有為作者維護的立場在,但在「正確傳播知識上」我認為是失敗的,從前原住民族群與漢人交流、通婚、收出養、依親的歷史,就已經說明白混雜血統文化的狀態,以血統論、資格論恐怕不能言說清楚寫族群文學不去研究語言、語境這樣的基本面向,並不是要你精通語言,而是一種意識面向的包容性是否足夠?混血、混雜不是一種可以被模糊的空間。

再強調一次,這些年看到很多創作者都會無視「你寫的故事並沒有比既存事實重要」這件事,那種極力掩飾我沒有要取代,我想寫又怕犯錯,但是又還是寫下去了,那種迂回、等待被鼓勵被接納的心態很可怕,如果不敢承擔錯誤被批判的聲音,那真的不要寫就好了,如果以現在的試讀本呈現的寫作樣態,若能找到鄒族人出來幫作者站台,那我真的會沒話說,只是會轉變成另一層面的問題:「自己的文化自己也需要負責。」但仍舊要告訴大家,既然自認是殖民者後代,那經由妳的口手來指導被殖民者後代,那是一種跨世代的二度傷害。

另外,真的只要有美學高度就可以完全不考量真實性了嗎?當與談人提出純然的回到真實就變得不是創作這件事,我認為這是悖論。台灣有許多古調音樂就有那種既美又真實的特質,有如中國文學中說過有一種文學是「獨抒性靈,不拘格套」的,白話文:「指文學作品以抒發作者性情為主,不受成法所限,講究真實、自然,以具有獨創性為上。」真且美本身並不互斥。

回到田調意識上來說,許多談論轉型正義、書寫他人至親的文學作品中,我敬佩的是永遠記得自己是「他者」而不逾越的定位,記得書寫的對象是他人至親,受訪的是鄒族政治受難者的家屬,永遠沒有資格在情感、意識上超越其真確性,記得被書寫的題材是還活著的民族、文化、語言,那是否要用更謹慎的態度去準備,不只是政治正確、轉型正義,記得自己是拿走他人生命中的一部分,不是純然的自創,只有永恆的盡力去趨近,才顯得什麼是文學技巧與心靈融會的珍貴。

以作者自承目前並未去過鄒族傳統領域田野調查,族語有誤,觀點浪漫又如東方主義的敘述,正如台北文學獎年金組評審盧郁佳語:「前人用詩寫政治與歷史,譬如托馬斯·特朗斯特羅默,不會止於表象,而是鋒利如刀穿透表象,深深切開歷史的傷口。但是這部作品,脫離作者生活思考的軌跡所以讀起來缺乏切膚之痛。落入東方主義的窠臼,使用通俗易懂醒目的符號,做出浪漫化的聯想,使得觀點有些一廂情願,像是觀光客從車窗浮光掠影的一瞥,缺少了一點田野現場令人意外,震動的發現。

比如詩中俄國語言學家直白要求鄒族青年珍惜自己的語言文化,使鄒族青年醒悟自己的語言為何自己不研究卻是外人來研究。詩中所述這種情節,個人認為不屬於原住民的遭遇,比較像「現代臺灣人看到白人來臺灣學戲曲、儒學等、 表達熱愛中華文化,通過外人的目光,才驚覺自己不屑一顧的傳統文化有了價值,感到需要珍惜。」

少數民族因為自身文化得到優勢外人眷顧而建立自信,這種和平友好的牧歌,是旁觀者理想化的想像。原住民被清人、日人、中華民國侵略,背負經濟、社會、政治上的殖民傷痛,至今連族語都處在逐漸消亡的危機之中,不宜歸咎族人自己不珍惜。」

承上盧郁佳評審中肯的評論,族群史詩若是這種「代言說教」的書寫意識,一反《玉山魂》霍斯陸曼·伐伐:「如果你的出現是認為要幫助我、教育我,那麼請你回去。如果你將把我的經驗看成你生存的一部分,那麼或許我們可以一起努力。」之語,可以看出試讀本、投獎的入選文章意識呈現上頗粗糙,而部分評審看不出其不足之處,認為計畫書寫得「很好」?或許單論文字創作上能有可看之處?但組合起來變得像是在吹氣球,沒有靈魂注入,如是這種心態前進部落,想必困難,若有誠心,是傻在願去誠心撞壁?我輩族人不忍,那真的會請妳回去。

在「臺北文學獎」講座結束後,主講者以私人急事為由先行離開,我直接和留下來的讀者、朋友與談人表示:「這本書還沒出版就這樣了,這場講座實在太早辦了。」(原本後面還想說「講座不該變成是諮詢大會,大家是來學東西,不是只有來給講者意見」,結果台下的人比台上的人還懂問題意識在何處,很是尷尬,更何況還是得獎作品,評審也需要檢討。)

關於原住民的文學有時更關乎家庭,原住民族文學普遍不是以「國族」作為自己的生存場域出發,沒有什麼國度愛國的論調,而是回到生活的語言(文化),在現代語言交雜的狀態下,有時也不見得是意識於族語,而是說話背後潛埋的意識。必須要去理解原住民的生活方式、社會結構的緊密度,而不是表面的語言、服飾、歷史,必須去聽老人家說故事,這些從來不是誰有血統資格才能用族群題材寫作的問題,而是寫作時用什麼觀點寫族群的故事?有沒有解讀出研究史料背後的意識?有沒有尊重這個族群語言面臨的殖民歷史,書寫的時候有沒有避除不該觸碰的文化禁忌,以及過去的刻板歧視與歷史錯誤的問題。

也不必說到山上、部落多困難,平地上也有很多族人,網路上也有很多原住民族現代知識,不見得是最傳統的知識,即使是族人也很難最直接的去碰觸文化最深處的核心、直接的歷史現場,難以前往部落還真的不太能作為推託,我也可以說過去族人從部落移動來都市這件事也並不簡單,而有多少人會去理解這些族群歷史演變的文化成本?

我認為可惜的部分,很好笑的是在原住民身分者書寫原住民題材投文學獎的時候,常會被挑剔原住民身分者寫的不夠讓一般人能看懂。

而非原住民身分者寫原住民題材的時候,就突然沒有這些門檻了,是因為困難的東西不需要去思考和處理?不需要讓族人能看懂你的明白?

其實講座中並不是沒有給予作者解釋的空間,而是讓人感到連解釋都沒有要解釋,擺在一個「我不知道」的狀態就來講座上班、打卡、下班、領錢、回家。如果不敢被批判,為何還要寫他族的故事呢?說實在的,會不會太小看跨族群文化的寫作這件事了,會不會太自我寬容了。

最後我想說,真的不能在介紹鄒族的時候說:「鄒族人都很兇喔!你看吳鳳被獵頭。」這件事完全是政治謠言⋯⋯⋯完全不好笑即使是族人自嘲,那也是他只說給熟人聽的,或是⋯⋯,不要轉述為佳😊

讓我謝謝盧郁佳看人的眼光,我的超人。

#想像原住民寫作會

#翻譯蒟酪過期了

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…