歪腦|專訪“文宣中國”(下):你“沒有戾氣”的年輕自由主義朋友

最近,海外聲援四通橋抗議的貼海報標語運動掀起熱潮,其發起團體“公民日報”(也就是Telegram上的”文宣中國“)也備受關注。作為海外離散群體中的泛自由主義者,我在疫情初期開始注意到這個社群,今年初的時候我為歪腦撰寫了兩篇對文宣中國的深度報導,以幫助更多人理解和聯結ta們。但慚愧的是,寫完這兩篇稿子後我深受抑鬱困擾,便把它們拋在了腦後。

”文宣中國“在受訪時也處於一個不太活躍的時期,但很開心看到ta們堅持運營了下來,終於接力了四通橋抗議並將它擴展成一場大規模的海外聲援。所以,回顧當時寫的這兩篇文章,縱然有很多的遺憾和瑕疵,我仍然想讓更多人看到ta們的努力。

——米米亞娜

歪腦原文: 《你“沒有戾氣”的年輕自由主義朋友——專訪“文宣中國”》

曾經於2020年疫情肆虐期間活躍的政治圖文創作志願團體“文宣中國”,一些作品在華文世界引起討論。歪腦記者近日專訪了文宣中國的團體成員,並對團體做了基本介紹。在本文中,記者與團體中的不同成員深入探討了TA們在這個團體中的感受、理念和經歷,以下是他們的回答。

1.你在什麼情況下加入了文宣中國?你的動力是什麼?當時是怎麼想的?

Taco:我應該算是比較早加入的人之一。 2019年的下半年,我花了很多時間在Telegram和連登,就是為了追踪香港抗爭的最新情況。對於香港手足在絕望和恐懼的境地下所表現出的組織能力、勇氣和對匿名同路人的信任,我十分感佩。我至今都記得11月19日,我在家中用三個屏幕同時觀看十一個直播。我看到一群身穿職業裝,日日夜夜都想“返工”的香港中年人,走上街頭握緊拳頭高喊“入Poly,救學生”,他們很快被橡皮子彈驅散,但又有很多人彎腰踉蹌著試圖再向前挪動幾米。我看到一個男人的西服褲子裂開了一個大口子,他扯了一下又繼續往前走。我癱在座椅上大哭。所以當有機會加入“文宣中國”時,我很開心,沒有猶豫。我希望能盡一份力,無論是出主意還是做文宣,有的時候對未來有盼望,對自由有嚮往,就來自一些不辨方向的奔突。中國太需要這樣的天真和活力,我希望能成為蠻荒中的一股力量。

賈寶玉:在有關公共生活的問題上,如果你相信自己的一個想法是對的,這個想法需要被更多的人認可,從而逐步實現。那麼這一切的開始是:這個想法能被大家討論。

百事:我是最早加入的一批,當時VOCN的目標也不是很明確,我也沒想太多,純粹想出一分力。我加入的那天剛好是李文亮醫生過世,網上很多人都在悼念,很多平時不關心政治或者社會議題的朋友竟然也表達了不滿,讓我看到了“引誘”很多人更進一步(覺醒)的希望。

阿幕:我是先從品蔥了解了國民議會的Telegram群組,感覺志同道合,邊在國民議會解散後走入了文宣中國的群裡了。當時反送中運動正屬高潮,我支持這場運動的訴求。

王凱:我其實是先進入了討論群組,然後知道的文宣中國,時間上大概在20年2月左右,疫情全國封城期間。疫情期間看到的各種荒唐的事情加劇了對於“正能量”的反感,再加上當時全國停擺,多出來了比較充裕的時間,就又重新裝回了Telegram然後希望找到一些可以交流的人聊聊天。

2.如何描述你本人的政治光譜?你怎麼形成了自己的政治理念?

賈寶玉:相信民主、略微偏左派。其實我曾經也是小粉紅,一個偶然的機會我在網上隨便逛逛,發現自己對某個歷史事件的認識有偏差。反复確認的確是自己從課本上學的標準答案有偏差後,我開始質疑自己全部的認識。這大概就是所謂批判思考的開端吧?

在我們的教育裡,“不愛國”似乎是十惡不赦。但是後來我接觸到一些政見不同的人,當我看到一個個具體的人,我發現他們是“好人”,他們有愛心、有責任心,是很好相處的人。這時候很難不再回過頭去看,“愛國”是什麼? “國”是什麼?但是當我在這些反思和學習中越走越遠,其實也越來越孤獨。很難再跟以往的粉紅同學們扎堆一起開心了,我會感到,彼此是有隔閡的。

Taco:我也不算反抗者吧,秋瑾那樣的人是反抗者。我只是不喜歡別人說大話、假話、空話,也不喜歡別人把一些想法塞到我腦子裡控制我。小時候老師總說一個人怎樣怎樣做就是搞特殊,小朋友也跟著學。我覺得很莫名其妙也很煩躁。怎麼特殊就是錯的,都一樣就是好的? “搞特殊”這個詞也很奇怪,老子就是很特殊,還用搞麼?十幾二十歲的時候就明白了,讓我煩躁的不是某句話某些人,而是一整套話語和這背後的權力。

A子:硬要貼標籤的話應該是左派。但其實有些議題也沒有那麼左。我也說不清楚是怎麼形成的政治理念,日常看的書接觸的人應該都影響到了我。我比身邊的朋友更注重政治可能是因為家里長輩天天看新聞,小時候在院裡乘涼聽鄰居侃爺們罵罵咧咧可能也有關係。

王凱:如果用“威權-自由”“左-右”來劃分的話,應該是自由偏左的位置。

中國對於我來說有很多層含義。一是地理意義上的中國(大陸),然後是文化/民族上的中國,政治上的中國,我對於後兩者的態度大體上是負面多於正面的,主要是因為政府煽動出來的狹隘民族主義。

我個人一直認為台灣是獨立的國家,也支持香港獨立,畢竟自己就生活在極權社會中,不希望有更多的人進入到這種困局。

現在想想,《讀者》之類的雜誌應該是啟蒙類雜誌,讓我了解到了國外的很多情況,算是埋下了一個自由的種子。但是並沒有自己的觀點,還是隨波逐流,不過恰巧那會兒的社會主流是見政府就罵而已。真正的觀點形成大致是在2014年左右,原因是自由的空間越來越小。其實在四代目執政後期就開始偶爾有所思考,但像溫水煮青蛙一樣,總要等水溫到一定的時候青蛙才會跳出來。

3.文宣中國有何獨特之處?你們的方式和其他異議人士有何不同?

文宣中國(集體回答): “文宣中國”首先像一個你樂意一起喝杯茶聊天的朋友,不是很完美,但很善良、講道理、有常識、有點幽默。這個朋友是沒有戾氣的。

“文宣中國”務必求真:上面已經說過,我們嚴肅認真地對待信息和數據的收集工作,不空穴來風,不捕風捉影。當政府在說假話時,我們在說真話。

“文宣中國”務必求美:這裡不是在說每一個文宣要在視覺上做到完美,而是說它不推崇醜和暴力,它沒有男性中心的視角,它鮮明地反對社會達爾文主義。它和共產黨恰恰相反,它推崇個體的價值,它珍惜個人的情緒和體驗,一切自由都以個人自由為前提。

“文宣中國”的“中國”二字不在於狹義地去攻擊今天的大陸政府,而是有更廣闊、更深刻的關懷在裡面:它鼓勵大家敢於去發展政治想像力,去理解和設想如果擁有言論自由,我們會批評什麼,怎樣批評,作為個體的中國人是什麼樣的,作為集體的中國是什麼樣的。因此,我們圍繞這個關懷做了很多工作,從讀書會,到圓桌對談,到講座……我們尊重常識和邏輯,而不是像共產黨一樣用一些抽象、模糊的大詞去文過飾非,擾亂心智。

4.你在文宣中國都做過什麼?有沒有比較印象深刻的一次經驗和感想?

百事:我主持過“民主青年交友會“,俗稱“相親會”。流程是先讓嘉賓進行自我介紹,之後由主持人——也就是我和嘉賓簡單聊聊興趣愛好和三觀,最後開放群友提問,讓嘉賓選擇自己心儀的群友牽手。群裡氛圍很熱烈,大家都搶著提問,有的問關於政治傾向的問題,更多的還是關於戀愛、交友、興趣愛好的問題,我不得不好幾次延長時間。沒記錯的話,最後還有兩位男嘉賓牽手成功。那晚我感覺到大家都很輕鬆,可能是終於能放開政治一小會,了解手機對面的是什麼人,或許可以交個朋友。

Taco:我參與主辦過“民主青年相親會”。這是我非常喜歡的一個活動。我們會提前設計一些問題,比如“如果你有花不完的錢,你的願望是什麼?” “你支持香港和台灣有怎樣的未來?” “你的愛好是什麼?” 說是相親會,其實重點當然不在於幫大家立刻鎖定愛情,而是就此生髮出一個在今日中國缺乏的日常生活情境。大家可以友善地對話,講道理,對生活本身感興趣,對一個個體形成為何某個觀念、擁有某種情懷背後的生活經歷感興趣,而不必擔心被妄議和攻擊。每一次舉辦“相親會”時,我能感受到在海外讀書的人、工作的人,在國內鬱鬱不得志的的人,對前途感到灰暗和不確定的人等等,他們的心情都變得明媚起來。這是我想要的中國人的生活的樣子。

另外一個比較喜歡的活動是我參與主辦的“私造社”,主要的活動內容就是大家一起翻譯高質量的新聞稿件、深度評論和專家分析。有24位朋友一起翻譯了New Yorker的文章"Surviving the Crackdown in Xinjiang",加上編校的朋友,前後有30人參與到了中文稿件的製作當中。大家一起做翻譯的過程當中也會有不同的心得和触動,會有很多討論,還會去蒐集更廣泛的資料務求自己的翻譯準確。我覺得這些行為非常有意義,甚至大過傳遞的內容本身。這樣的合作是“公民社會”一個極細微的縮影,但它刺耳地在極權的鐵幕上劃上了一道。只要我們還在思考、研究、寫作與關心他人命運,自由就仍舊有可能,也始終有可能。

A子:做文宣,參與線上活動。最喜歡讀書會,經常自己讀一些社會問題相關的書,有一些想法想和人討論,但是身邊的朋友基本都不愛讀這麼沉重的課題,讀了也不敢去討論。雖然也可以在網上發表,但是即時討論機會比較少。而且有的人不認同你的看法(有時可能連書都沒看過)就說些很難聽的話也很煩。在文宣中國的Telegram頻道線上討論雖然打字麻煩,但是能和真正有意願交流的,真的讀過討論的書或者至少對討論的書有興趣的網友分享讀後感很開心。

王凱:讀書會是我印象最深的,我也參加了很多次關於五四的閱讀、《自私的基因》、《想像的共同體》等等書籍。相比於線下,線上讀書會的單位時間信息量更大。大部分參與者都會講自己的觀點按照邏輯、精練的梳理出來,然後大家再基於這個進行相應的回應或討論。並且很好的一點是有書面記錄,對於我這種反應慢些的人,其實還可以多一些時間去消化。

另外個很重要的點就是不用去擔心因為政治觀點不一致受到指責,所有的觀點都可以被討論和反駁。因為我自己的政治立場和整個中國大環境格格不入,之前參加的其他讀書會其實都沒有到暢所欲言的程度。

5.文宣中國討論組的氛圍和群友的互動模式是怎樣的?大家喜歡討論什麼話題?群組和其他的中文社群有何不同?

阿幕:在活躍的時候常常會談政治,但又不限於政治,會經常插科打諢。和其他社群的區別吧,我感覺更有人味,比起其他中國人社群更關注政治和民主自由,但比起其他鍵政群又少了點火藥味和爹味。

王凱:其實相比於20年初到年中,討論組的成員活躍度感覺已經明顯降低了(大概是因為大家也開始忙碌起來了)。當初大致有3個模式,自由討論、茶館活動(讀書會、嘉賓分享之類)、問答模式(二樓)。現在討論組就只剩自由討論了,話題主要就是跟國內政治相關的,主要其實就是文化、外交、疫情管控等等方面的,當然一些國際上的大事也會涉及到。

在所有的中國人社群裡面,我是最喜歡這個討論組的。這個討論組相對於其他的中國人社群更多了一些普世價值觀,更加有邏輯有同理心。相對於其他有些群裡,部分成員的發言實在是很難讓人接受,感覺很多人反對CCP只是因為他們不是受益者。

6.文宣中國曾經在2020六四前夕舉行了對談支聯會的活動,邀請了李卓人、何俊仁,可惜現在支聯會早已解散,相關人士也已入獄,當時大家是如何促成這一次活動的?你們對活動有何感想?

賈寶玉:當時我們籌劃了一系列的對話節目,有的是匿名的普通人,比如跟香港武勇派聊天,有的是名人,比如對話支聯會活動。其實我日常看到喜歡的文章,也會想想,我有沒有什麼問題想跟作者直接溝通?會不會有比單方面敘述更有趣的火花?我希望大家在一起談論問題之餘,能感受到那些具體的人。會對愛國、中國人、愛中國人、誰是中國人?這些問題都有更感性的、更直觀的體驗。我們當時沒有採訪到鄒幸彤,非常可惜。她是很了不起的女性。

A子:當時真的沒有想到,這麼多當時有過交流的香港前輩會這麼快就被秋後算賬。有限的交流中感覺他們真的是很好的人,這麼多年還努力的去紀念八九六四,願意抽出時間參加我們這種小眾群體的活動,讓我一個大陸人感覺很愧疚。大陸很多人對六四都不甚了解,政治環境和體制是一方面,可我也不想把問題都推到體制身上。我總覺得,只要有想說這個事的人在,就總有之前不知道但會聽進去這個事的人,聽進去這個事兒了總會有願意深度了解這個事情的,這些人中也總有想要繼續分享這個事的人在,就像一個螺旋吧,把故事傳遞下去。我沒有經歷過六四,但我也想像支聯會的前輩一樣做把故事傳遞下去的人。

7.你如何看待異議人士社群、抑或網上稱為“反賊”圈子的生態?文宣中國為什麼選擇不涉足“加速主義”、“辱包”等頗為流行的宣傳?

賈寶玉:抱有不同想法的人是非常孤獨的,所以我理解大家也需要發洩,也需要抱團取暖。但真的身在一個罵罵咧咧的群組裡,我有時候會感覺,我是不是生活太不得志,作為一個邊緣人對社會產生了誤解?我很喜歡比如我們五四的活動,有學者以一種文化和歷史的視角來講述問題,讓我再發洩情緒之外,有了更多的思考。

百事:我覺得“反賊”這個名稱的內在與民主的觀念相抵觸。 “反”從來不應該是目的,但“反”也許是喚起很多人追求自由意識的第一步。說實話我並不了解反賊圈的構成,我的印像是這個圈子魚龍混雜,什麼樣的人,什麼樣奇奇怪怪的“主義”都有,比較明顯的共性是討論的內容和現實很遙遠,從不聚焦於具體的人或事,最愛主義和左右,當然也就不會探討行動的可能性。 (牆外)已經有這麼多可以發洩的地方,少我們一個也無妨,我們提供的是一個討論的公共空間,而辱罵一個人當然無法有任何幫助。

Taco:想要心情好,身體好,就得多運動,培養興趣愛好;可樂可以偶爾喝一口,但是沒法達到擁有好生活的目標。 “辱包”就是不太好喝的可樂。

A子:我其實對反賊圈子多半時候是擔憂的狀態,因為感覺到太多反賊也是一種在野“共”的心態,我不覺得換了這些人上台會改變很多。我現在能想到的例子就是“女權不是人權、女權鬥士要的是特權”這個觀點是很多反賊同意的。文宣中國不做“加速”“辱包”我記得好像是因為這個事已經很多人去做了,我們沒必要去搶占這個“市場”。我個人不願意做加速/辱包的主題是因為我覺得這基本只是過一時的癮,看了一樂,過去了也就過去了,我也不想自己的製圖軟件裡存一堆包子的照片。

8.為什麼採取了文宣的形式?為什麼覺得這樣的行動是有效的?它可以起到什麼作用?

文宣中國(集體回答):採取文宣的形式主要是受到香港人的啟發,反送中運動中香港有很多連儂牆,很多人都是通過文宣來了解信息,文宣言簡意賅,大家一看就明白,比如我們做的memes,給一個很嚴肅的政治話題增添幾分趣味,同時可以瓦解官網話語的邏輯,一方面也是因為大家現在都不太喜歡嚴肅的內容,特別是在Instagram這樣輕社交平台上,誰會想在分享日常的平台上分享一些“憤世嫉俗”的言論?

圖像可以被快速理解。傳播方便。圖片會失掉很多細節和微妙的地方,這點不如文字,但是正是這個意義上的粗礪有助於我們直接、徹底、大聲地宣告我們的觀點。對於今天“萬馬齊喑究可哀”的中國,我們需要一些思想和表述上的活力。

最近一段時間文宣中國發了很多用meme的模板製作的圖片,這種創作不僅快速而且機智。對集權政府最好的反擊其實是幽默。這樣的文宣像一隻只蜱蟲,極權政府像一隻龐大但笨拙的動物,蜱蟲雖小,但它安靜而靈活,它讓這隻大型動物無從捕捉,無法滅絕,只能愈發惱怒,愈發恐懼,它會慢慢失血,它想活到下一個春天,但是蜱蟲在以更快地速度繁殖。它某天會轟然倒下,而蜱蟲要做的只是敏捷地活下去。

9.選擇一個你喜歡的文宣作品(或者是你自己的文宣作品),並可以說說為什麼喜歡。

賈寶玉:我想推薦下這幅六四的圖片,這是群友們紀念六四時投稿給我們的蠟燭的照片拼起來的,真正顯示了群策群力,以及我們的特色——這裡不是某個領袖站在講台上發表演說的地方,這裡是無數人真誠溝通和思想碰撞的平台。

百事:這是我最喜歡的文宣作品,創作者跟我們說她花了不到一分鐘做這張圖,最後卻成為Instagram上被點贊最多和瀏覽最多的作品。首先,這張圖很貼近我們的生活,關於社交平台的使用經驗讓讀者很容易relate;其次,這張圖從頭到尾沒提政治或者任何敏感詞,對審查的諷刺的效果卻很強烈,幽默化解了諷刺的嚴肅,大家會比較願意分享給朋友。

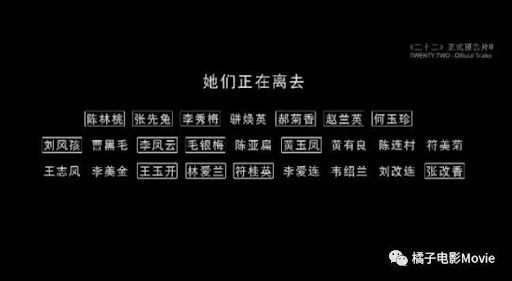

A子:天安門母親成員名單這張是我做的。我對這個群體真的非常心疼,不能想像她們這麼多年是怎麼熬過來的。

我做這個的靈感是來自於講慰安婦的那個紀錄片《三十二》。最後屏幕上出來一行行當年被當做慰安婦的倖存者們的名字,已經去世了的都按照慣例被框起來:

當時看到那些框框我有一種緊迫感,也馬上聯想到了同為女性(大部分)的天安門母親群體,同樣是幾十年沒有得到昭雪,很多人就這麼抱著遺憾走了。而且我覺得她們就這麼走了,比慰安婦得不到日本政府賠償道歉更令我感到悲憤。慰安婦是日軍侵略戰爭時期犯下的罪行,她們的故事至少沒有被政府遮遮掩掩不讓世人知道。但天安門母親呢?他們的痛苦是和平年代自己國家的政府造成的,還不被允許公開去講自己的遭遇,還被污名化。想到這個就特別憤怒,她們的遭遇同樣不該被遺忘。所以就套用了紀錄片裡這個形式用來宣傳天安門母親,讓看到的人也有一些緊迫感吧!

10.參與文宣中國給你帶來什麼樣的影響,它對你來說為什麼是有意義的?

賈寶玉:在個人的層面上,現實生活中,我因為抱有跟大家不同的一些觀念而形單影只,在這裡可以抱團取暖。在服務社會的層面上,我覺得個人的力量有限,貴在可以堅持和行動,勿以善小而不為。即使我們只是為陌生的同路人提供了一點支持,即使我們只是引起了幾個網友的反思,我們也努力過了,算是可以給自己一個交代。

另外在跟群友的溝通交流中,我也學到很多東西,比如我對於女性的困境和女權的幾乎全部認識,都來自群友們的啟發。一旦你想通了,它們都是同一個問題,同一隻房間裡的大象。相比較下,微博、微信上那種洋洋灑灑幾萬字,但是繞開大像數出十隻螞蟻的討論,沒有意義。

Taco:找到“主體性”的意義,我在文宣中國就說明我還是我自己,我手畫我心。我沒有放棄,沒有沉淪。

百事:不放棄就是有意義的。

11.對感到無力的年輕人,你想對他們說什麼?

賈寶玉:一種純粹的受害者心態會令你更痛苦,因為我們的痛苦某種程度上是對自己的無能的憤慨。面對現實,承認我不是太陽,甚至不屬於繁星,我只是天亮前的螢火蟲,我短暫的一生也未必能見證白晝,我努力發出的光亮雖然微弱,遠不足以照亮天空,卻一定能令深夜裡見到我的同路人會心一笑,這一刻因為有了我,深夜不再只是空洞的黑暗。我相信天亮以後的世界依然有很多煩惱,我知道沒有一勞永逸的答案,我也明白一隻螢火蟲的微不足道。但是做一隻螢火蟲要活在當下,做一隻螢火蟲要發光。

Taco: “勿以惡小而為之,勿以善小而不為。”

A子:你能做的也許很少,但是總比什麼都不做強。記錄下你在壓迫下的日常,多看書,不憤世嫉俗不對不公變得麻木,是最簡單的反抗。

阿幕: Keep calm and carry on. 面對炮火連天,抱緊自己的自由,嘗試用自身的修煉一點一滴改變自己,影響周圍。

王凱: “找到志同道合的人,在這之前學會忍受孤獨”我認為是很重要的(僅針對國內,準備跑出去的就抓緊吧)。中國極權壓迫下,大多數人是變得麻木、隨波逐流。但如果還想保留自我,不成為被民族主義綁架的傀儡,那麼就必須把相應的壓力和無力感宣洩出來。我的方法就是和現實中的朋友進行交流討論、吐槽(雖然沒有任何實際用處),當然這部分朋友必須經過一定的篩選以保證自身的安全。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!