看见乞力马扎罗山顶的雪,就看见了死亡

喜欢山,因为它不以人的意志为转移。你如何想象和描绘它,都不如它的存在那么有分量,那么本质和直接,总能令人惊叹。它是不言自明的尊严,是清醒的、无法否认的现实,而你只能去观察、适应。它卸下了现代社会假予你的沉重幻肢,解除了你臃肿的思想武装。在反复无常的温柔与残酷中,在接纳和不接纳人类…

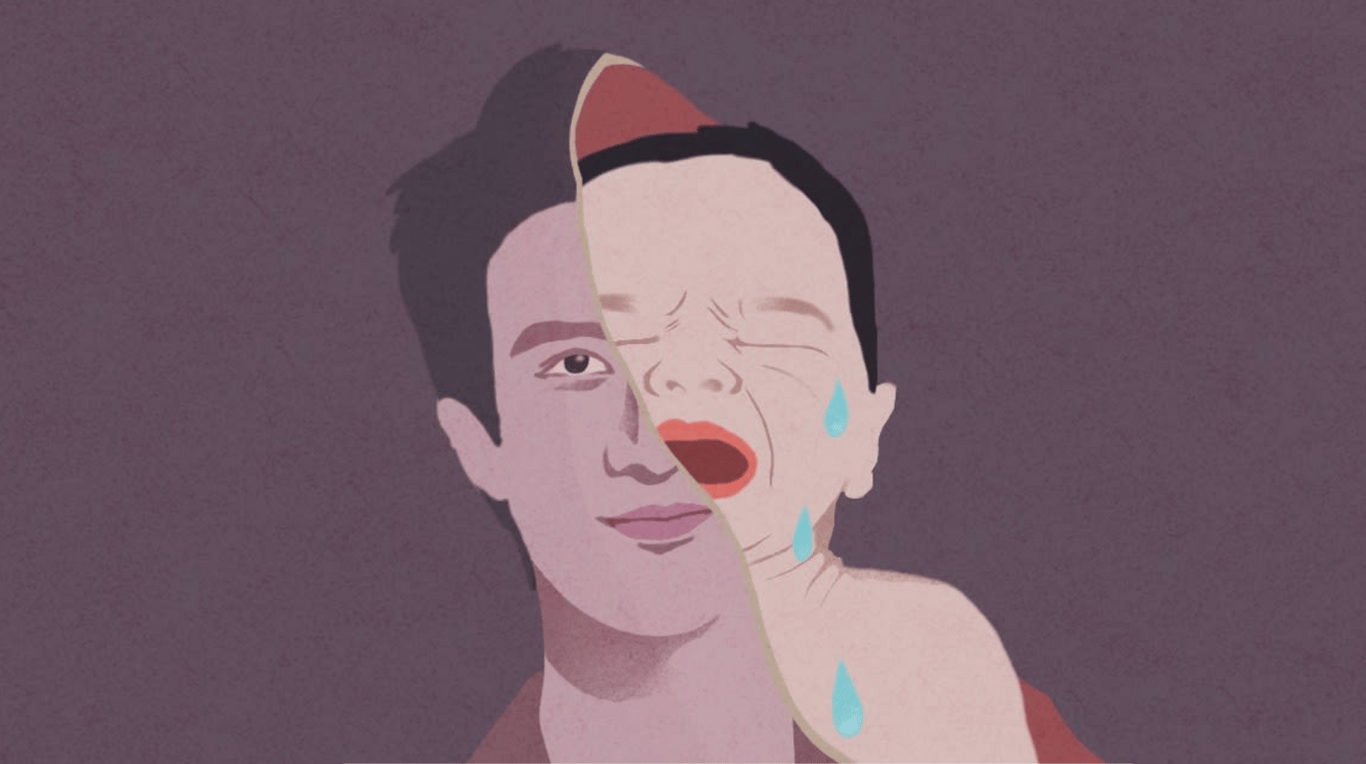

我决定不再带着羞耻感活着

我对移民体验如此差评,以至于在很长时间里都心存得不偿失的悔恨,并把它转化为自我攻击——以为自己再强大一些,就不会走弯路。后来我才明白,这种可笑的自尊心正是伤害我最深的东西。实际上,所有人都在所有时候搞砸所有事,因为人都是很脆弱的。觉得自己本应高人一等,摔倒的时候才会碎得这样厉害。

歪脑|温哥华酷儿女权脱口秀:带妈妈来看我们讲性和政治笑话,如何成为“异类”们战胜恐惧、偏见和暴力的抗争

“我自慰好像只是为了检查一下我的阴蒂还在不在。我就想,不对啊,俗话说女人三十如狼四十如虎,五十坐地吸土。我这马上要三十了,我如的是什么狼呢?黄鼠狼?屎壳郎?还是那种,外强中干,疲软早泄的战狼呢?意识到自己是无性恋之后,我就想和朋友说,可是我心虚啊,毕竟我睡过男人,我脏了,我不是一个纯洁的无性恋啊!

逃离体制

现在我明白了,真正促使我离开的是一种存在主义危机。我看过一些人在四十、五十岁的年龄从体制里出走,他们突然推翻了之前的人生,彻底改变轨道。这个“体制”不仅仅是指公职,而是他们一直以来的主流式生活。他们辞职、离婚、移民、重新求学……决定去做自己一直以来渴望的事。

歪脑|学霸猫的“中国特色身心灵资本主义”:让不想努力的年轻人一键变身“贵妇”的魔法

某种程度上看,她多少洞悉了在严重分配不均的资本主义社会里,占据过剩资源的那群人的空虚和荒诞——表现在他们对金钱的滥用和完全不负责任的消费方式。而她作为一个出身平凡的“优等生”、在中国的后改革开放时代遭遇过创业失败的人,为何无比向往成为其中的一员,其心路历程十分耐人寻味。

仍在墙内延续的公民行动:为社会追问真相,他们从美术馆走向“城中村” ——艺术行动者郑宏彬、武老白的实践

“艺术需要多元,但是它(发展)多元的方向正是去面对这铁板一块的现实,去解放一些空间。”他说,“艺术有一个很重要的技能,可以在这种铁板一块的环境里面去打开一点缝隙,它的方式不同于社会已有的传播、或者是表达诉求的方式——那些方式可能也都被堵死了。

疫情之后,我常常感到不想再管这个世界,爱才是我最迫切想要的

抑郁最严重的时候,我有两三天的时间不吃东西,有一个多星期的时间难以动弹,只能终日躺在床上昏睡;之后还有更长时间在暴饮暴食,无法控制地摄入高盐高糖高热量的食物,任由它们变成身体中的垃圾,脂肪堆积起来四处溢出,我发胖到一个前所未有的程度。

歪脑|吕频:被挫败的女权运动如何催生出新一代“白纸革命”者

一代代人的牺牲都被绞进这个制度,我们还有什么正当性去鼓励年轻人勇敢呢?我其实一直是一个爆发性革命的怀疑者,尽管我敬重“白纸革命”的参与者,但革命本身的意义在我看来主要是某种指示器,指示的是:策略终结了,此外其他一切行动的可能终结了。但革命本身又是无法策略化和筹备的,而鼓吹革命是不道德的。

评上野千鹤子对话全嘻嘻:如果女权的答案是“结不结婚都一样”,那我们在说什么废话呢?

这就是一些网络女权主义者困守 “女本位”时的极致功利心的体现:女人拥有绝对的主体能动性,却又同时是完美的受害者,且“按需切换”,所以她可以为所欲为,但又得到全然豁免,不为自己的行为负责——这不是真实的女性,也不是女权主义,而是伪装成女权的精英的暴政,是附身我们的暴力的幽灵,是倾慕强权的人自身欲望的投射。

歪脑|米米亚娜:在海外四通桥声援运动中,我看到了自己的位置

“我看见了”——微博上的用户曾激动地流传着这句暗语。当我们看见了四通桥上一个普通人孤注一掷、以身殉道的决绝反抗时,我们也看到了自己的羞耻心,以及这个民族在历史加速的关口引颈待戮的耻辱。倘若终究没有这样一个人出现,我们何堪于面对如此耻辱?

歪脑|专访“文宣中国”(下):你“没有戾气”的年轻自由主义朋友

在我们的教育里,“不爱国”似乎是十恶不赦。但是后来我接触到一些政见不同的人,当我看到一个个具体的人,我发现他们是“好人”,他们有爱心、有责任心,是很好相处的人。这时候很难不再回过头去看,“爱国”是什么?“国”是什么?但是当我在这些反思和学习中越走越远,其实也越来越孤独。

歪脑|专访“文宣中国”(上):成为一只蜱虫,敏捷地活下去

这个群体都是最普通平常的中国人:有异性恋,有同性恋。有人爱读书、打游戏、逛街。很多人的愤懑与不平源于一个普通青年人最基本的诉求被压抑;很多人旁观“反送中”后感到幻灭;很多人对疫情期间政府的所作所为彻底失望;很多人对政府在新疆实行种族清洗感到激愤,不可置信,和恐惧。

歪脑|当堕胎权案进入中国自由派语境:在“法治胜利”的叙事中被杀死

中国人对美国的堕胎权议题进行剥除语境的解读,或许是因为对美国的宗教、政治背景完全不了解,只能就法律谈法律;也或许是出于一种选择,那就是借此解读去投射自己所关心的议程,但排除女权主义的议程。这值得引起我们的警惕——罗案被推翻后,美国的在地女权运动正要重振旗鼓,但如果作为堕胎权议题之…

作为自由主义者如何理解中国米兔和女权运动

继国内的自由派行动者们被镇压之后,女权主义者也受到了铁拳一而再再而三的打击,已经是在一个苦苦支撑的边缘,但很少有关心中国的人知晓年轻一代女权主义者们的抗争史。如今整个公民社会都是割裂的,我们记忆断代,难以互相看见和借鉴。所以,与其延续过去的成见,更重要的是重新想象自由主义和女权运动应该是一个什么样的关系。

歪脑|唐山打人事件:这一次我不想再问女权主义者还能做什么,我想向进步男性们提出要求

男性是性别暴力的责任主体,无论是以直接参与,间接纵容,还是以无视、回避、否认、为其辩护等与暴力共谋的方式,都应该成为问责的主体。这种属于“人”的责任不容推卸,哪怕推卸给父权制、推卸给公权力也不行。

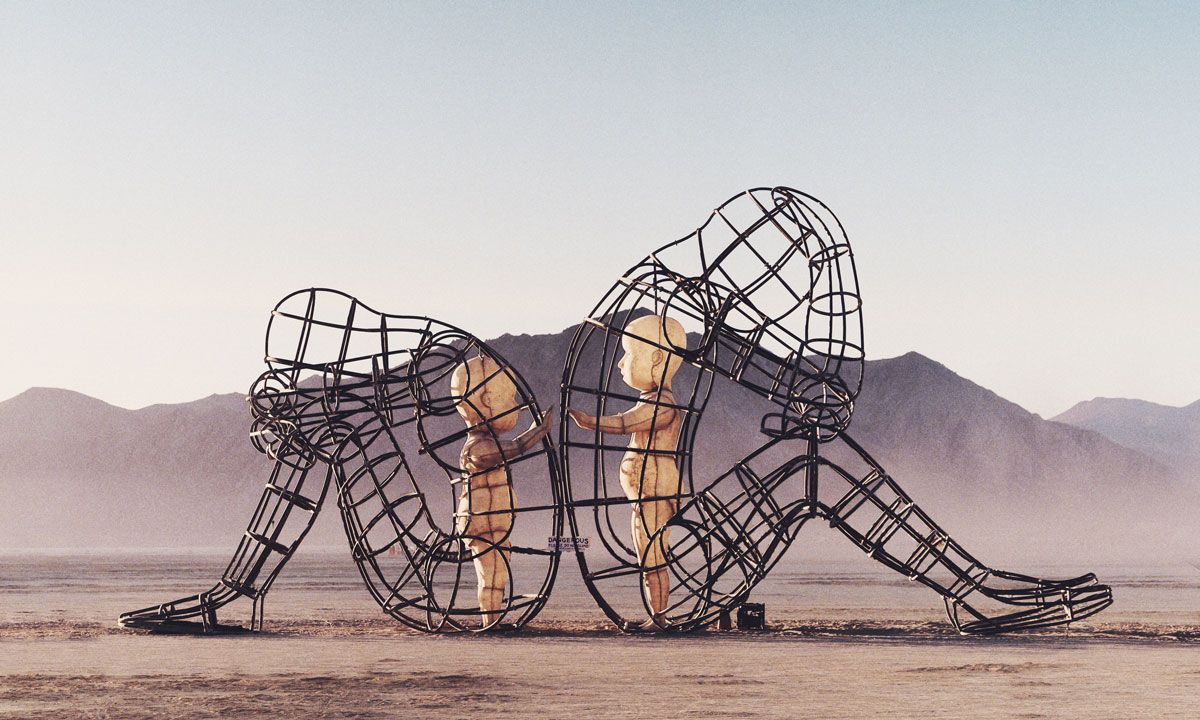

歪脑|米米亚娜:作为女性,我与“母亲”概念渐行渐远

母职将我们割裂。与我同龄的女性大多已经生育,在我和她们的日常里,有着埋藏在“前提”中的,巨大的不可言说的差异。我的朋友圈子里总是补充着新认识的年轻“后辈”,但Ta们往往很难连接上我的生命经验。脱离了“什么时间做什么事”的桎梏之后,我像是成为游离在代际之外的人。

谷爱凌对比徐州八孩母亲小花梅,女权舆论的左右手互搏 | 兼论精英女权的画地为牢

你总有一天会明白,一个人作为纯粹的个体、其存在本质和自我价值的独立和超脱(也就是被所有人看作“她自己”)恰恰是最大的特权,也是最被人羡慕的地方。很多普通人没有这种超脱的经验,就像一个普通女性常常被看作女儿、母亲、妻子、员工,而非她自己;她甚至都“没有自己”——没有自己的空间、梦想和价值追求。

瘟疫年纪事|所有事物的价值,都需要以自由之身去重新衡量【2021年终记录】

我开始经常做梦,梦都有一个孤独的结局,或者是梦到结尾的时候,孤独的感觉总会浮现,醒来后也久久深陷其中。有人说梦是潜意识的渴望,是被你的理智忽略的、压抑的需求。于是我被迫计算着,我的心究竟多少次向我的大脑发送了请求却从没得到回应。然后我绝望的想,在我最好的年龄里,我爱的人都不在身边,真是失败的人生啊。

歪脑|李靓蕾,还有李雨桐、孙一宁、都美竹……她们“私事"中的抗争,终于走入公共领域

对婚姻中不平等的权力关系避而不谈,却聚焦于讨伐一个“失德艺人”,正是在维护所谓的“德”——也就是父权的体制、叙事和其价值观的正当性。通过不断把那些不合格的个体:不合格的丈夫、不合格的爸爸、不合格的儿子给摘除出去——或者谈不上摘除,只是规训和矫正,婚姻对女性幸福的虚假承诺便永远不会被戳破。

我受伤的故事

回想起受伤的那一刻,我仍然心有余悸,觉得自己原本可能瘫痪。背部那一瞬间的剧烈疼痛,像闪电一样沿着后颈袭来,凌厉地击穿了大脑里的空白,因为格外陌生而带着强烈的不详征兆。在我能进行任何认知和思考之前,就震慑了我,把前一秒还在兴致勃勃冒险的我,打击得魂飞魄散。