越南之旅:一部更現代的現代啟示錄

最近我的表達欲出了點問題,遊記只能寫到這個程度,就這樣吧。

每次旅行前,我都會思考應該以怎樣的視角去看待目的地,那裡與我的家鄉,與我個人的成長經歷有怎樣的關聯。

有趣的是,我獲得的許多資訊並不直接來自目的地,也不來自我所處國家的立場。越南雖然是中國的鄰國,但離我的北方家鄉過於遙遠,在感性上我無法把越南和廣西或雲南區分開,都是廣泛而邊界模糊的“南方”,同時我對於越南在歷史與文化層面的印象,也不來自越南本國,甚至不是來自中國大陸,而大多來自美國和香港,所以我是透過第三方認識鄰國。

這是一種很有矛盾樂趣的認知經驗,越南是20世紀後半段流行文化與社會運動的重要像徵之一,人們對越南的探討上升到了對人類文明的悲觀辨別層面,但除此之外我對越南一無所知,我幾乎沒看過越南本土電影和小說,對越南青年流行文化完全不了解,我不知道這個國家的人都在關注什麼,在玩什麼,他們的生活方式和生活狀態是怎樣的,這些吸引我親身到越南去一趟。

在中國網路上,近幾年對東南亞旅行有很多負面表述,除了涉及詐騙犯罪與藥物濫用等安全問題之外,本地官員與警察的廉潔也是個大麻煩,我在到達越南之前看到很多關於海關人員向中國人索賄的控訴,但是以我的親身體驗,河內機場過海關速度非常快,我剛遞上護照和簽證紙,海關就直接蓋章,我也不知道海關人員會如何當著那麼多外國人的面索賄,不過有些朋友提到如果是陸路口岸入境,確實有索賄現象。

從河內機場到市區有公車,大概2.6元人民幣,相較於北京是便宜太多了,不過機場距離市區比較遠,路況也比較差,等我在老城區邊下車的時候已經過去一個小時了。

河內的晚高峰非常可怕,摩托車的聲勢浩大喚起了對飛車砍手黨的記憶,惡勢力鼎盛時期的珠三角或許可與之一拼。我必須承認從公車站走到旅館是我旅行生涯中難得真正的恐懼體驗,甚至想到了古代戰爭中步兵面對騎兵衝鋒是怎樣的心理。

後話就是,在之後的半個個多月裡,我逐漸適應了像個本地人一樣隨意穿梭於摩托車流中,甚至發現了這種看似混亂的交通狀況中形成的自發秩序,車不會讓人,但也撞不到人,人不用讓車,不然永遠過不了馬路,只要保持勻速堅定前行,車流會自動判斷軌跡躲開你。

河內的體感天氣讓我回憶起大學時的珠三角,好在我來的時候旱季剛結束雨季還沒到來,氣溫還不是很高,但已經顯現出讓我難受的濕熱,等到晚上才有一些涼風吹過。

在河內老城區的第一印像是歐美人實在太多了,這個社會主義國家的首都和它的東南亞鄰國們沒有任何區別,只和北方鄰國有區別,我在河內一天看到的歐美人比在北京一年看到的都多。我住的旅館周圍都是換匯的金店,自由匯兌、互聯網開放、大量的外國遊客,這完全不是我印象裡《投奔怒海》中的越南,我不能帶入西方記者式的身份幻想,好像從自由世界進入一個封閉國度探訪或獵奇,而是我自己來自一個封閉國度,越南才是自由世界。

晚上天氣涼爽了一些,我來到一家曲徑通幽又陳設非常古典的咖啡館,這家店門口是一家服裝店,要穿過店面進入一個傳統中式客廳,就是咖啡館的前台,然後沿著蜿蜒的樓梯走上三樓,在一個小陽台上就坐可以看到整個還劍湖。事實證明在河內尋找不錯的咖啡館要勇於探索巷子勇於上樓,雖然一些看起來更熱鬧的咖啡館門口坐著很多歐美人,但並不意味著這家店的咖啡真的好喝,那些歐美人只是單純喜歡坐在門口。

我來這家店品嚐越南著名的雞蛋咖啡,這種咖啡的發明緣由是當年牛奶供應短缺,越南人用雞蛋清代替牛奶打出卡布奇諾奶泡的效果,說實話上面的雞蛋層還是很不錯,頗有創意,我一開始擔心會不會有腥味,但其實完全不腥,而是太甜了。

第二天我起了個大早,出門街上已經有成群的摩托車穿梭,同為東南亞國家,這裡的節奏要比泰國快得多。我找一家店先喝杯咖啡,來越南之前,朋友們說越南音樂爵士、實驗、噪音,一個比一個牛逼,但最先吸引我的還是街頭各種越南話翻唱的中國流行歌曲,比如咖啡館裡放的越南話版的《雨蝶》。

我每到一座城市旅行都會先去博物館,因為我對越南本國歷史完全不了解,而越南的古代王朝更迭又比較複雜,在博物館中只能依靠與中國關係這條線索稍微理清越南的一部分歷史,越南歷史博物館中最重要的主題也正是「北寇入侵」。

依照神話傳說,越南最早的王朝是鴻龐氏建立的文郎國,中國商朝曾入侵文郎國,雄王派三歲小孩扶董天王擊退商軍。鴻龐氏在西元前257年被蜀泮所滅,蜀泮是中國古蜀國鱉靈的後裔,鱉靈曾是望帝杜宇的大臣自立為叢帝,古蜀國被秦國滅亡後,蜀泮率軍南下攻擊鴻龐氏,自立為安陽王,改國號為甌雒。

秦朝在南方設立三郡,其中像郡就在越南北部,秦末南海郡尉趙佗割據一方建立南越國。西元前111年,西漢武帝滅南越國,越南北部成為漢朝領土。漢朝統治時期,曾有兩位女子徵側、徵貳起義反抗,稱為“二徵起義”,朝廷派大將馬援鎮壓,馬援因此被封為伏波將軍,在越南各地有很多紀念二徵起義的廟宇。

看到這裡我略有印象,小時候讀漢朝張騫出使西域的故事,張騫前往大月氏途中被匈奴阻攔,匈奴單於說漢朝怎麼能穿過匈奴向大月氏派使者,那麼匈奴穿過漢朝向南越派使者是不是也可以。這麼看來,北方的匈奴應該是知道南越的存在,但不清楚當時有沒有匈奴使者真的來過這裡。

西元938年的白藤江之戰是越南擺脫中國控制的立國之戰,當時中國是五代十國時期,越南北部實際統治者吳權擊敗中國南漢政權軍隊,在939年建立吳朝。吳朝非常短暫,968年豪族丁部領稱帝建立丁朝,國號大瞿越,丁朝遣使向中國宋朝皇帝朝貢,被冊封為交趾郡王,歷史學界通常將丁朝視為越南國家獨立初始。

980年黎桓稱帝建立前黎朝,第二年又是在白藤江與中國宋朝軍隊交戰,最終擊退宋軍,但為了免於長期軍事對峙,繼續向宋朝朝貢。 1009年,李公蘊建立李朝,國號定為大越,第二年遷都到唐帝國建成的大羅城,改稱昇龍,也就是今天的河內,在河內尚存昇龍皇城遺址。

雖然博物館中大篇幅講述的都是越南與中國之間的對抗,但館中央有一幅龐大的繪畫,描述的是越南歷史上最強大的對手——蒙古,從描述中可以看出越南人的驕傲,抵抗蒙古取得勝利是越南民族自豪感塑造的一部分,蒙古能佔領更南邊的爪哇,可見透過僕從軍和原南宋海軍進攻熱帶地區並不是什麼難事,卻最終無法征服越南。

李朝末期豪強陳氏家族崛起,強迫皇帝禪讓,陳朝建立。不久蒙古帝國入侵,攻破國都昇龍,陳朝軍隊竭力抵抗,加上蒙古軍隊不適應熱帶環境最後撤退,封陳朝君主為安南國王。 1284年忽必烈再次攻越,陳朝大將興道王陳國峻領導抵抗,元軍初期佔有優勢,但越方抵抗意志頑強,1285年越軍擊敗元軍,之後1288年在白藤江元軍再被越軍重挫。戰後陳朝向元朝朝貢示好,恰逢忽必烈去世,繼位的元成宗決定兩國不再開戰。

元朝被明朝取代後,明太祖與越南陳朝互派使節通好,明朝冊封安南國王,雙方建立宗藩關係,明太祖將安南列入不徵之國。陳朝末年,大臣黎季犛篡位自立為帝,恢復祖上胡姓,自稱中國虞舜之後,改國號為大虞,胡朝建立。胡朝初期謀求與明朝交好,被明朝封為安南國王,但後來有人自稱陳朝宗室子孫,向明朝皇帝控訴胡朝奪取陳氏政權,明朝派軍隊護送宗室返越,在邊境被截殺,明朝隨即進攻胡朝,最終胡朝滅亡,被明朝吞併。

明朝在越南的統治非常殘酷暴虐,1418年豪強黎利起義反明稱“藍山起義”,隨著戰事愈發對明軍不利,明朝決定撤軍,越南恢復獨立。 1428年黎利稱帝,國號大越,建立後黎朝,明朝冊封黎利保持友善。

看到這裡很多人會有一個疑問,安南是越南嗎?其實並不是,安南只是越南北方,而南方還是高棉,今天的越南大致疆域要在17世紀末才形成。我們在博物館中看到的歷史表述都是從越南北部角度,如果以越南南部視角出發,中國的影響恐怕是缺位的,中國勢力從來沒有進入越南南部。

這一點中國和越南的歷史敘事都存在這個問題,即以當代政治國家邊界回溯歷史視角,然而歷史上不同階段的越南和今天的越南差異很大,而歷史上不同階段的中國和今天的中國也並不重合。

整個越南歷史古代館給我的觀感和中國的歷史博物館敘事方式很像,雖然中越兩國的民族主義者矛盾激烈,中國人認為越南自古就是中國的藩屬下級,而越南人認為自己抵抗中國入侵長達千年,但雙方的基礎史實概念是很相似的。東方世界古代的藩屬關係很複雜,有些關係非常緊密,有些則非常鬆散,名義上的朝貢與冊封更像是停戰臣服協議,並沒有實際政治隸屬的含義。

後黎朝末期國家陷入混亂,經歷了分裂的南北朝時代和鄭阮二主之爭,此時中國也由清朝取代明朝,統治越南北方的鄭主與清朝建立宗藩關係。 1802年越南最後一個王朝阮朝建立,派使者到清朝,嘉慶皇帝認為阮朝實際控制地區與歷史上的「南越國」並不相符,南越國主要領土已經在大清國境內,而阮朝主要領土在南越國的更南邊,因此拒絕冊封南越國號,而是封為越南國王,從此有了越南這個國名。

由於阮朝建立時曾經求助過法國人的力量,法國勢力開始進入越南,1883年中法戰爭,大清國在軍事上尚且有一定抵抗能力的狀況下簽訂了對自己不利的條約,從此失去對越南的政治影響力,越南進入法國殖民時代,併入法屬印度支那殖民地,博物館也進入近代史部分。

與古代歷史和中國密切糾纏不同的是,我在越南歷史博物館近代史館中,找不到任何中國的痕跡,包括胡志明反法革命時期與中國的關係和中國對北越政權的支持都沒有,與中國有關的只有兩幅照片,“一座橋在1979年2月的北部邊境衝突中被摧毀”,“1999年江澤民訪問越南”,沒有讚美也沒有詆毀,是不存在。

我本來期待在越南看到1979年中越邊境戰爭的記錄,但在越南博物館中幾乎沒有這方面的描述,越南官方口徑是1975年南北越統一即為國家戰爭結束,之後進入經濟建設階段,社會主義兄弟間的矛盾被輕描淡寫或乾脆忽略,這一點與中國官方的態度形成了有趣的默契,中國官方也很少提及與越南的邊境戰爭,而是把矛盾聚焦在南海諸島歸屬爭議上。

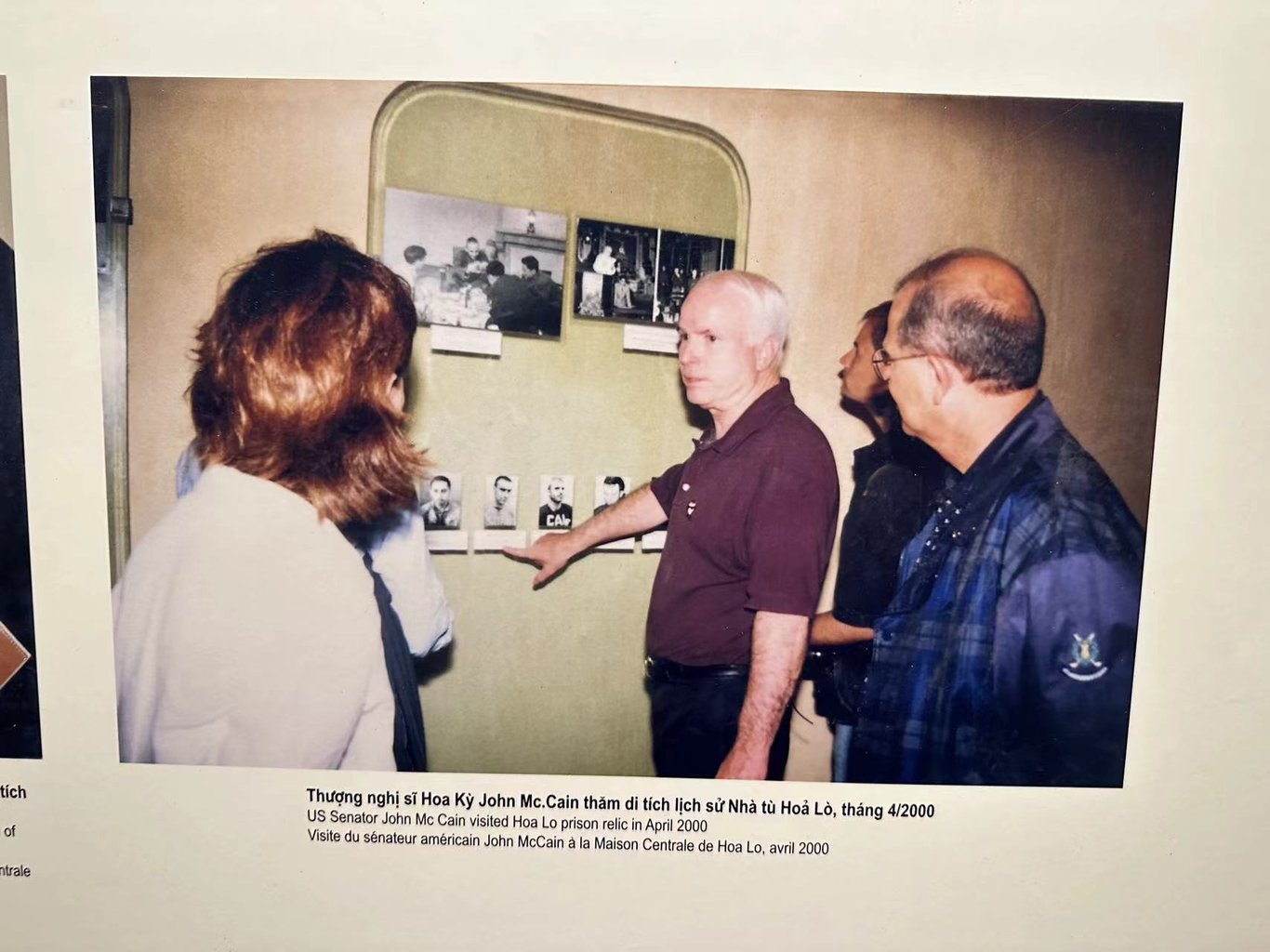

離開歷史博物館我經過火爐監獄,這是法國人在1896年建的,稱為「火爐」是因為這裡原本是燒製陶瓷的窯廠。南北越戰爆發後,美國空軍轟炸北越,一些轟炸機被北越防空部隊擊落,飛行員就被關在這裡,美軍取了個「河內希爾頓」的名字,這裡最知名的囚犯之一就是後來成為共和黨總統候選人的約翰·麥凱恩。

參觀完火爐監獄,我走過高朗街,這裡發生過一件大部分中國人都應該知道的事情,1938年汪精衛從重慶經昆明來到河內住在這裡,發表聲明通日叛國。

七、七事變後汪精衛主張對日本親善,1938年11月3日,日本首相近衛文麿宣布了一項「亞洲新秩序」聲明,12月19日汪精衛借道雲南前往河內,發表豔電響應近衛聲明主張與日本和談。然而近衛內閣1939年1月4日突然辭職,汪精衛的回應失去作用,之後他開始走得更遠。

汪精衛在河內期間,蔣介石多次派特工刺殺他。 1939年3月21日,軍統特工受戴笠命令到高郎街二十七號刺殺汪精衛,不過當時汪精衛把他住的大房間讓給了帶孩子的曾仲鳴夫婦,他本人住在隔壁,特工把曾仲鳴當作汪精衛展開刺殺行動,汪精衛躲過一劫,5月8日汪精衛抵達上海,之後成立汪偽國民政府。

回旅館路上,我經過了粵東會館,這裡最初是廣東南海和順德人建的商會,現在是一間藝術中心,門口有一塊牌子寫著孫中山曾經來過這裡,在會館裡面我看到一塊重修贊助碑,是民國十四年刻,撰寫者是國立廣東高等師範學校畢業,這很有意思,就在刻碑的前一年,民國十三年這所學校改名為國立廣東大學,而在刻碑的後一年,民國十五年改為國立中山大學。

夜晚還劍湖邊非常熱鬧,許多街頭音樂人在湖邊演出,尤其是一些中老年爵士樂手吸引了我,河內的街頭藝術很發達,在老城區內有一些民族風格濃鬱的表演,更像廣東福建的地方戲曲,而還劍湖邊則更多一些爵士和流行音樂,這也得益於法國殖民時期帶來的西方音樂公共教育。

還劍湖中有兩座小島,較小的一座遊客無法登島,島上建有一座龜塔,法國殖民時期曾在塔頂豎立了一座微型自由女神像。較大的一座島叫玉山島,可以沿著橋到達,島上有一座玉山祠供奉民族英雄陳興道,前面提到他曾率領陳朝軍隊成功擊退蒙古的兩次入侵。

還劍湖中曾生活著世界上即將滅絕的斑鱉,在玉山祠中可以看到標本,2016年1月19日,還劍湖中的最後一隻斑鱉死亡,2023年越南同莫湖中世界上最後一隻雌性斑鱉死亡,至此世界上僅存兩隻雄性斑鱉,這個物種事實上滅絕了。

還劍湖作為河內最出名的景點,由來卻與反抗中國統治有關,前面說過反抗明朝的藍山起義,爆發藍山起義前,一個漁民在還劍湖捕魚時撈得一把劍,上刻「順天」二個字,漁民把劍送給當時的起義軍領袖黎利,黎利最後擊敗明朝軍隊,建立了後黎朝。

新王朝建立後,有一天黎利坐船遊覽此湖,一隻金色大龜浮出水面朝他遊來,叼走了劍潛入水下。黎利認為當年就是這隻龜賜給他這把劍戰勝敵軍,現在戰爭結束便將劍收回,於是命名此湖為還劍湖。在湖邊我去拜訪了黎太祖紀念碑,很多遊客會忽略掉,在院子裡有一根石圓柱,頂端塑像就是黎太祖手持劍投入湖中。

河內最網紅的景點莫過於火車道咖啡館,雖然一些遊客聲稱這裡過度商業化,只有購買咖啡才能進入,實際上如果單純只是走進這段街區是免費且自由通行的,只是火車道兩旁都是咖啡館,火車通過的時候人必須待在路邊店裡才安全,也得消費。

我以為火車離人群會有一定距離,然而火車駛來時真的是貼著我的臉呼嘯而過,讓我有一種撞上去的衝動。我很好奇政府為什麼沒有任何保護措施,允許商家營業遊客進入,當然政府也並不是什麼都沒做,他們在路口設立專人看管警告,在火車駛來前也有巡視員提醒道邊遊客不要靠近。

我不知道有沒有遊客尤其是小孩子在這裡出過意外,如果在中國這裡一定會被封閉起來不允許進入更不可能營業,當然也就不會有火車過後大家一起歡呼的樂趣,我好奇為什麼中國人比其他國家的人更容易擔驚受怕,對風險更加敏感,但這種小心謹慎又並不能減少生活的苦難。

我之前已經試過冰的雞蛋咖啡,口味勉強飲用,這次在火車道邊咖啡館試一下熱的,熱的雞蛋咖啡味道口感更好一些,同樣完全沒有雞蛋的腥味,表層泡沫與咖啡混合在一起像融化的太妃糖,綿實感把咖啡的苦包含在最裡面,口感上確實能追溯到它是為了替代卡布奇諾而發明的。

在越南對我個人比較遺憾的一點是,這裡拋棄了中華文明帶來的最好的生活方式──飲茶。在越南遍地都是咖啡館,卻幾乎看不到純飲茶館,只有一些奶茶或果茶店,然而越南卻是產茶大國,很多福建和台灣的茶商都在越南開茶園,這裡的茶葉大多銷往海外,在越南超市只有當地特色荷花茶賣得好一些。

有趣的是,雖然已經不再飲茶,越南卻保留了嗑葵花籽的習慣,在咖啡館裡一邊喝越南咖啡,一邊嗑瓜子,我已經算是很尊重多元文化且盡量遠離沙文主義傾向,但也感慨不見漢官威儀。

隔天一早,我來到河內皇城北面的真武觀,剛走進去就看院內旗子上兩個字“鎮北”,道觀裡有非常多很有意境的對聯,中央供奉著一尊巨大的真武大帝銅像,真武觀是皇家道觀,也是河內最大的道教宮觀,有意思的是這裡的祭拜者們大多並不能閱讀漢字,而且他們似乎很喜歡用威士忌祭神,在神像前有很多烈酒。

雖然越南文字拉丁化,但一些傳統宗教場所還是保留了漢字,並且用漢字書寫方式寫字母文字。在文廟裡有一些漢字拉丁化之後的書法作品,越南人好像沒有研發出中國回族那種阿拉伯字母的忠實書法組合字或書法畫,而是花體拉丁字母單詞,只保留了漢字書法的形態。

相較於中國,越南街頭的安保措施非常簡單,我經過越南勞動黨中央辦公廳和國會大樓前往胡志明陵墓,在越共政權的中心地帶竟然看不到什麼警察巡邏,只在大門口有一個神情閒散的衛兵。

胡志明紀念堂於1975年8月29日完工,主要仿照莫斯科的列寧墓,門廊上方以紅寶石鑲嵌有主席胡志明的越南文名字。其實胡志明在遺囑中表示希望自己死後被火化,並把他的骨灰埋在越南中部、南部、北部的山上,因此胡志明遺體的保存違反了胡志明本人的生前願望。

我去的時候恰逢週末,成群的小學生們穿著統一的服飾集體參觀胡志明墓,這一幕倒是令我感到非常熟悉,甚至有些懷念,我小時候也是這樣去參觀烈士陵園的。這些小孩子們會主動和外國人打招呼,就像小時候老師教過的口號“遇見外賓要熱情”,但我好奇這些小孩是怎麼識別出我也是“外賓”的,我自己覺得和當地人長相差異並不大,何況越南本身也是有華人的。

胡志明紀念館旁邊是展示他革命生涯的博物館,很有意思的一點是,博物館大門口是一座很小的寺院叫一柱寺,走進寺院內恰好看到佛教旗幟背後的共產政權標誌,這座佛寺在池塘中一根大石柱上建造,據說是李太宗夢見觀音菩薩手托嬰兒,立於水池蓮花台上,於是下令仿照出水蓮花修建寺院。

我原以為胡志明博物館會是一個充滿社會主義主旋律說教氣息的無聊場所,然而比我預想的要精彩的多,館內運用大量現代裝置藝術表達胡志明的政治影響,更有趣的是相當一部分章節介紹了歐洲藝術思潮對胡志明本人及越南民族革命的鼓舞作用。

雖然胡志明的官方形像是個和藹可親有點土氣的瘦瘦老頭,這個形象同樣也屹立在博物館正門,但他實際上是個思想前衛的赴法國留學熱血青年,對藝術思潮非常敏感,這一點對柬埔寨紅色高棉領導人也同樣適用,這些看起來本土氣息濃鬱的革命者都曾經留學法國。

一戰期間大量來自越南的殖民地士兵與勞工被徵發到歐洲戰場,也讓這些亞洲人有機會直接接觸歐陸,在他們當中產生了種族平等和民族獨立的意識。有趣的一點是,這些越南人有機會和歐洲女人約會或發生性關係,甚至還有正式結婚的,種族間最私密的界限被打破了,歐洲男人們勃然大怒但又沒辦法,性與愛在戰後成為了反抗殖民壓迫的引子,權威一旦被打破一次,就很難再恢復原樣了。

在《戰爭的餘燼》中講述了越南從1940年到1959年的歷史,法國在印度支那地區殖民的瓦解和美國的涉足,日本擴張讓東南亞有了擺脫歐洲殖民統治的機會,隨著日軍的獲勝,當地人才發現歐洲人並不是總是能統治亞洲人,這點如同日俄戰爭對當時中國人的激勵。 《戰爭的餘燼》裡面有一條略寫的線,胡志明曾經是多麼熱愛美國,甚至比延安時期的毛澤東更發自真心地熱愛,對於經歷過一戰的那一批亞洲領導人來說,美國就是燈塔救世主,只不過最後他發現越南人必須靠自己。

在胡志明博物館中出現了中國的內容,相較於歷史博物館,這裡政治傾向更明顯,終究無法完全忽略曾經的共產兄弟情誼,提到了胡志明早期革命生涯與中國革命的關聯,但還是隱瞞了胡志明與中國最重要的聯繫——他的中國妻子。

午餐我來到胡志明博物館旁邊一家印尼餐館,店內有很多照片關於越南與印尼的友好關係,包括胡志明與蘇加諾的合影,我決定食用經典印尼炒飯和沙嗲雞肉串,致敬東協人民大團結。

象徵性快速參觀了升龍皇城遺址之後,走過河內旗台對面是列寧公園,這也是我在越南期間看到的唯一一處蘇聯遺跡,雖然比較遠的地方還有蘇越友誼宮和古巴醫院,不知道中國是不是連一座列寧像都沒有了。

我在越南有個有趣的觀察,當地人長相大部分和中國人沒有差別,甚至裝束氣質比日韓更像中國人,但他們似乎一下就能看出我是外國人。越南女人漂亮的非常多,但不是我著迷的那種中亞北亞長相,中國古代提到鄰國美女,都說高麗人最美,很少提到南邊。

第二天我拜訪了越南北方唯一的清真寺,在河內老城的北邊,是19世紀末印度孟買商人修建的,河內穆斯林中印度人居多,印度餐館也多,還有一些印尼人。這座清真寺旁邊並沒有賣小吃的,卻有一條鮮花街市,只在禮拜殿隔壁有一家限時開放的家庭廚房,然而我去的時候並不營業,非常遺憾。

曾經越南中南部有本土穆斯林民族,在越南民族博物館中介紹了生活在中南部的佔族,他們之前有一個獨立國家佔婆,最初信印度教,後來一部分人信伊斯蘭教,但一些介紹中說他們信奉的是一種經過馬來和印尼改造過的伊斯蘭教,其中又分成新舊兩派,舊派完全本土化與民間信仰融為一體,很多習慣有別於大部分穆斯林,而新派則是從國外遷回的,信仰相對比較正統。

如今佔族穆斯林大多生活在南部內陸地區,在大城市中很少見,大城市中的清真寺大多受馬來西亞和印尼贊助,主要服務外國遊客和商人。

在河內老城區中心住了三晚之後,我決定換一家邊緣一點的旅館安靜休息一下,老城區的旅館雖然便利但居住條件並不好,新旅館旁邊有一座衛兵站崗的建築,查了一下地圖是越南祖國陣線中央委員會辦公室,相當於中國的民主黨加政協,他們的國家機關都比較簡樸。

在舊城區北邊,我前往同春市場散步,同春市場和附近的龍編橋一樣,都是法國殖民時期興建的重要建築。 1947年法越戰爭時期,越盟軍曾經在這裡和法軍進行了一場激烈的戰鬥,為了紀念這場戰鬥,越南政府在同春市場正門樹立了一座紀念碑。市場旁邊有一座圓柱形的建築是水塔,在水塔建成以前,河內人只能飲用湖水或井水,如同我之前去烏茲別克斯坦看到的蘇聯時代修建的給水通道,乾淨的水源與公共衛生系統,這是所有西方殖民討論中繞不開的一點正面論點。

沿著同春市場我來到龍編橋上,這段路非常危險,越南很多道路並沒有紅綠燈,行人完全是靠自己舉手示意和行動敏捷穿梭於摩托車之間,令我驚訝的是他們之間也形成了默契的秩序。

我迎著摩托車大軍貼著路邊來到這座橫跨紅河的鋼鐵橋上,1897年法國殖民當局徵集橋樑設計方案,亞歷山大·居斯塔夫·艾菲爾的作品被選中,他就是艾菲爾鐵塔的設計者。我本來想步行穿過這座大橋,然而這座橋的通行方向是反向的,在抖動劇烈且步行道多處鏤空的狀態下貼著摩托車車流前進實在不是令人愉快的體驗。

在河內的最後一個下午,參觀文廟之後,我來到越南美術館,這座美術館比歷史博物館更有趣,先是從藝術角度介紹了古代印度與中國對越南施加的影響,東南亞大部分地區都是印度文化佔上風,但在越南北部,中國借助儒家與佛教,以及歷朝的征服戰爭,文化影響力很強。

到了法國殖民時期,西式公共教育讓越南有了擺脫中華文化影響的民族自信,接著一戰後開始民族獨立運動,二戰日本驅逐法國殖民者扶持越南獨立,以及之後的分裂和共產時期,不同歷史時期的藝術代表著政治局勢與思潮的變化。

這裡可以看到一條清晰的東南亞被殖民與民族獨立路線,西方殖民強行給當地灌輸歐洲文化,但也給當地帶來了政治覺醒,讓原本的前現代國家有了現代意識,這是第一層,第二層是日本擴張對抗歐美,事實上為東南亞乃至南亞創造了反殖民主義爭取民族國家獨立的機會。

從這個想法來看,中國的情況只有第一層,而第二層與東南亞是相反的,日本擴張對抗歐美的前提恰恰是侵略中國,從中國視角來看日本才是最大的殖民主義敵人,歐美則相對更像解放者,這種差異可以解釋之後中國與東南亞許多複雜的關係。

在今天,作為中國人來到河內不會覺得陌生,在這裡能感受到越南與中國相似的一面,不僅體現在一些漢字背後的中華文化影響遺留,而是對現代化的追求,以及官方對現代化的主導性,這種現代化在社會主義國家常常意味著去除地域和民族色彩,所以河內更像中國城市而非東南亞城市。

離開河內,我前往越南最後一座皇城順化,也是越戰中戰鬥最激烈的地方。

我很久沒坐過這種臥舖長途大巴,雖然我很想體驗越南火車,但過夜大巴更發達便利,車上有洗手間和充電口,司機給我一個靠前面的上鋪,我很怕晚上掉下去,換了個下舖。

順化皇宮是越南最後一個王朝阮朝的皇宮,在戰爭時期被摧毀嚴重,即便經過修復現在也依然十分破敗,頗有前朝廢宮的氣息。

阮朝前半部頗有作為統一了越南,結果法國殖民者到來,一直到1945年日本眼見潰敗才想起推翻法國殖民扶持越南重新獨立,然而只過了半年,八月革命爆發,保大皇帝在午門退位,越南民主共和國建立,之後保大皇帝在南越成立越南國與北越對峙,日內瓦會議後法屬印度支那徹底解散,公民投票成立越南共和國,保大皇帝流亡法國,1997年去世。

順化其實只是我的一個中繼站,我來到這裡只為了看皇宮,便前往下一站會安。

會安給我的印像是一座完全面向遊客尤其是外國遊客的小城,在這座熱帶城市中,滿大街都是皮具店和西裝店,這種與當地氣候不符的熱門生意很有意思。

會安曾經是一座重要的國際貿易港,日本、中國和歐洲商船都在這裡匯集,16世紀明朝結束閉關鎖國政策開始與東南亞展開貿易,同時日本也在擴大與東南亞的來往,透過東南亞購買中國商品。 17世紀初期會安已經形成了日本人聚居街區,但由於德川幕府閉關鎖國並迫害天主教徒,會安的日本人之後漸漸減少。

明朝滅亡後,許多中國人移民到越南中部建立明鄉社區,越來越多華人定居會安,取代日本人的商業地位。 18世紀會安陷入戰亂,華人們紛紛移民到南方西貢地區,之後阮朝實行閉關鎖國政策,會安失去了國際港口的地位。等到19世紀末,法國殖民政府專注於發展峴港,會安的商業逐漸衰敗了,但因此很幸運在戰爭中沒有遭到大規模破壞,許多古建築保存相對完好。

會安夜晚的市集熱鬧非凡,特別適合幾個朋友一起來純玩,屬於高度旅遊商業化小城中讓人舒服的,比起國內的大理,會安更享受純粹快樂性價比更高,國內沒有能對標的地方,下次我應該約朋友專門來這裡度假。

在會安我找到一座明鄉萃先堂,清朝建立之後,一些追隨明朝的難民流亡到越南,越南君主接納了他們,他們在越南組成明香社,不過現在很多自稱的明鄉人並不被認定為華人,也不會講漢語,更多的是一種歷史文化社群認同,在這座會堂裡也看不到反清復明的痕跡。

在潮州會館裡,我看到一個有趣的牌子,上面寫著伏波將軍,我之前在河內的越南歷史博物館裡已經了解過反抗漢朝統治的二徵起義,而著名的東漢伏波將軍馬援的名號就來自鎮壓二徵起義,這也就是越南人現在一心搞經濟,不玩小粉紅那一套,不然還得接著排華。

會安大力發展文旅行業,幾座華人的會館都是收門票的,但有一座中華會館免費進入,裡面有一所華文學校,牆上和辦公室裡還有中山先生遺囑、三民主義、禮義廉恥這些題字,現在三民主義真的是諸王無寸土了,也只有這些南洋華文教育「方知海外有孤忠」。

會安的日本人遺跡相比華人遺跡要少得多,只有一座著名的日本橋還在修繕中,但在多次翻新後已經很難看出日本建築風格,這座橋也是會安的文旅象徵。我注意到兩側橋頭有動物雕像,一邊是猴子,另一邊是狗,看起來是日本人用猴神和狗神鵰像鎮壓河妖,也有說法是猴子和狗寓意源自於工程始於申年終於戌年。

走到日僑街區的盡頭,我看到一條紅黑相間的帆船模型,這條船是長崎送給會安紀念兩地貿易歷史的,介紹裡面提到一個重要人物荒木宗太郎。荒木宗太郎是會安日本僑民的代表人物,他從事日本到東南亞之間的朱印船貿易,娶了廣南國君主阮福源的養女阮氏玉華為妻,被賜越南名字阮太郎並封為貴族。我看到的這個帆船模型就是朱印船,這些船有幕府簽發的朱印狀,也就是海外貿易特許經營許可證。

由於壬辰戰爭的緣故,日本與明朝、朝鮮、琉球的貿易斷絕或衰退,此時以葡萄牙人為代表的南蠻貿易出現,對日本的軍事、經濟都帶來重大影響。葡萄牙人在1557年取得澳門作為貿易據點,1571年開設澳門到長崎的貿易路線,葡、明、日之間的三角貿易開始。徳川家康時期將豐臣秀吉創設的朱印船貿易制度化,船隻持有幕府發行的朱印狀才能從事海外貿易,德川幕府設立長崎奉行所管理,規定所有朱印船由長崎出航及歸航,並向安南國統治者致函要求保護持有朱印狀的日本商船。

在會安這座以外國遊客為導向的城中我有一種特別的感受,中國人不太能體會到整個社會為外國旅遊者服務是什麼感受,我不知道是不是東南亞國家更容易接受這種關係,中國社會的高壓與戾氣反過來讓人對自尊和平等很敏感,這種敏感讓我到一個外國旅遊導向的社會中多少有點不自在。

我之前去的國家大多旅遊業不發達,人們的自尊心比較強,性格比較內斂,反過來他們主動和外國人聊天是真的出於好奇和平等交流,而在越南這種被人溫柔哄著花錢的交流關係,可能確實不太適合我。

離開會安,我又要坐一晚過夜臥舖大巴前往這次旅途的最後一站,胡志明市。

從會安我住的旅館到大巴站,坐摩的有一個經驗,如果你背著一個大包,不要輕易對車手說趕時間,我真切感覺到一輛肉包鐵在一堆鐵包肉中搖擺穿梭,我的背包隨著慣性甩尾,好像有一隻熊在背後扒拉我一樣。

在胡志明市我住在著名的范老五街旁邊,范老五是一位將軍的名字,他在陳朝第二次和第三次抗元戰爭中發揮重要作用,越南人把他視作越南歷史上傑出的軍事家之一。

現在這條範老五街以夜生活著稱,街道兩旁都是酒吧夜店,雖然越南在聲色犬馬紙醉金迷這塊沒有泰國那麼明面,但與中國相比還是開放八百多倍,有趣的是我在這裡看到了熟悉的一幕,一輛閃著紅藍警燈貌似城管的車輛開進酒吧街,兩旁拉客的小哥馬上主動維持行人秩序,站在桌子上跳舞的美女也幫忙收拾佔道經營的椅子,這讓我恍然有了在國內的感覺。

在中國社群媒體中,對越南有一種有趣的殖民視角,常常從男性性壓抑和婚戀困境的角度出發,將越南視為獲得「廉價」性生活或婚姻的來源,我並不能懷著過高的道德要求譴責這種想法,但這確實是中國男性遊客在東南亞更容易被騙的原因之一。

在胡志明市旅行,很多人都會前往著名的粉紅教堂,但我要先找一處越戰包括美國20世紀反戰運動中最著名的照片拍攝地。我找到了這個路口,一座僧侶的銅像在路邊,背後是火焰,熟悉越戰和西方反戰運動的人一定知道這個事件,1963年6月11日,釋廣德在西貢的十字路口用汽油引火自焚,被《紐約時報》記者大衛哈伯斯坦記錄了下來。直接影響了美國的越南政策,最後吳廷琰政府被推翻。

這個路口當時旁邊是柬埔寨大使館,選擇這裡也是為了顯示越南佛教徒和柬埔寨國王西哈努克的良好關係,而南越政府和柬埔寨因為佛教問題關係長期不和。法國殖民時代只認定天主教具有正式的宗教身份,吳廷琰政府沒有廢止這項政策,在吳廷琰統治下,天主教會是最大的地主,教會擁有的土地免於土地改革,天主教徒們被豁免了政府的義務勞動,美援物資也被更多分配給天主教徒。

釋廣德自焚是為了抗議南越政府迫害佛教徒的政策,他自焚後南越陸軍特種部隊查抄了包括舍利寺的許多寺院,造成寺院嚴重損毀與大量傷亡,搶走了釋廣德的心舍利,導致更大規模的抗議示威。最後軍隊發動政變,吳廷琰被處死。

我來到華人居住的堤岸區,尋找電影《情人》裡梁家輝與法國少女約會的地方,不過電影中室內場景其實是棚拍,只是在這裡取了個街景。還真讓我找到了,但已經完全感受不出電影中的浪漫氣氛,越南街頭衛生狀況是比較糟糕的,胡志明市比河內還要差一些,華人區是最埋汰的,曾經的華人區是西貢相對優越的地方,不知道怎麼混成這個樣子。

胡志明市的華人區堤岸原本是一片獨立的城區,18世紀中後期,越南中部的華人南遷到今天西貢西部地區,因為華人在西貢河邊築起壩堤防范洪水,便用「堤岸」當作這個新聚居區的名字。到1930年時,堤岸區已經擴展到西貢的邊緣,於是法國殖民政府將兩地合併為堤岸-西貢地區,1955年南越脫離法國獨立後在西貢建都,正式將兩市合併稱西貢。

從中式大門的聖方濟各沙勿略教堂往東走就是各個華人會館,麗朱會館是金匠工會,二府會館屬於泉州漳州,霞漳會館屬於漳州,福安會館屬於明鄉人,溫陵會館屬於泉州,義安會館屬於潮州客家,三山會館屬於福建,穗城會館屬於廣東,一直到最東邊是一座1932年建造的清真寺。

與會安的華人會館更多充當文旅展示用途不同的是,胡志明市的華人會館是真正在日常使用中,人聲鼎沸煙霧繚繞。我注意到這裡的華人會館裡有很多越南的愛國主義教育和官方政治宣傳內容,也是社會主義國家共有的風格,華人的公共空間特別突出這些官方象徵,不知道是對排華的恐懼,還是無論到哪都喜歡擁抱權力。

回到西貢城區,我前往南越時期的總統府。在法屬印度支那時期,法國人在此建造交趾支那總督及法屬印度支那總督辦公室,並在越南共和國時期重建作為總統府邸。在總統府樓頂有一處直升機停機坪,上面被標記了兩個圓圈,1962年獨立府遭反抗軍駕駛戰鬥機轟炸,第二年吳廷琰被政變處決。

1975年4月21日,阮文紹辭去越南總統後前往台北訪問,事實上就是流亡台灣。中華民國政府雖未直接派軍參與越戰,但對援越非常積極,然而美國擔心中華民國想利用越戰借道東南亞反攻大陸,因此中華民國在越戰中只派出了軍事觀察顧問團。

在總統府裡我遇到一個台灣大叔,他對越南歷史很了解,年輕的時候也看過阮文紹總統流亡台灣的新聞。他問我,越南和你們在80年代也打過仗吧,你們那邊覺得誰贏了。旁邊的台灣導遊似乎不想引起爭論,插嘴過來說,都說自己贏,死的都是老百姓。台灣大叔又說,那幸虧打的是越南不是我們。

離開總統府穿過書店街,靠近西貢中心郵政局的西貢聖母聖殿主教座堂正在維修中,教堂南邊是一座被稱為西貢中心的商場,商場對面嘉隆街22號公寓就是另一張越南戰爭傳奇照片的拍攝地。我給管理員塞了20塊錢,他允許我坐電梯上到天台,還真讓我找到這地方了,著名的“西貢淪陷”拍攝的那個屋頂,雖然這只是整個西貢撤離過程中很普通的一幕,卻成為一個時代的代表。

在1975年4月30日北越軍隊進入西貢之前,數萬名本地市民和美國人驚慌逃難,以美國海軍和陸戰隊為主力進行的「常風行動」成為史上規模最大的直升機疏散行動。

在越戰時期,這棟大樓是美國國際開發署駐越人員的宿舍,頂樓則是中央情報局西貢站副站長的辦公室。 1975年4月29日,記者休·範艾斯正在記錄越南共和國政府垮台的最後幾天,他看到了一架直升機在屋頂撤離人員,便拍下了十張照片,不過照片經常被誤認為是在美國駐南越大使館的樓頂。

沿著越戰的線索,我參觀了胡志明市的戰爭紀念博物館,這裡的展示比我想像中更加驚心,只有在這座博物館中才會讓我想起,這是一個在30多年裡與法國、美國、中國三大國連續作戰的國家,法國人挑唆了南北分離,美國人把越南人當猴子一樣屠殺,中國人在越南北部連電線桿都拆光了,但越南現在竟然看不到一點對世界的仇恨,相反極度國際化極度開放,真是很神奇。

胡志明市最大的清真寺在最繁榮的商業區裡,我今年的生日晚餐就在清真寺對面的餐館裡,去年過生日是在哈薩克斯坦的卡拉幹達,滿大街找中式生日面,今年倒是完全接納了越南米粉平替,成長就是一個不斷破除執念,享受多元快樂的過程。

胡志明市的穆斯林社群繁榮於法國殖民時期,一些英屬印度的穆斯林商人和勞工來到這裡,所以胡志明市大部分清真寺最初都是印度人建的,在越南南北統一之後,印度商人們擔心自己的財產被沒收紛紛離開越南,馬來西亞和印尼開始主導越南的穆斯林社群,尤其是印尼以不結盟國家領導者的身分獲得了越南政府的更多好感。

比起河內,胡志明市的穆斯林和清真餐館多了起來,但基本上都是融合菜,大多服務於馬來西亞和印尼的遊客,這種食材混合在一起缺少大塊肉食的飲食方式並不合我的胃口,即便在馬來西亞本土,也是印度人在主導街頭餐飲,越南人從中國學到了一些烹飪技巧,雖然他們把調味做到了極棒,但顯然只學到了一點點品類。

離開胡志明市回國並不是一段順利的旅途,胡志明市機場倒是非常方便,我住的旅館旁邊有公車直達,機場安檢可以帶水,電子產品和洗漱包也不需要特意拿出來,對背包客極為友好。唯一奇怪的是,航司問我有沒有婚姻經歷,也許是因為很多中國男人在越南重婚引發法律和外交糾紛。

在胡志明機場,我搭乘的胡志明市到深圳的航班延誤了兩個小時,我想著肯定趕不上第二程深圳到北京的航班了,但客服說已經值機不能改簽,只能到深圳落地後再聯繫航司。

結果在深圳降落時收到通知,第二程也延誤兩個小時,我本來很欣喜,可是我搭乘的飛機停在機場最遠處,再加上慢慢悠悠的擺渡車,等我過海關拿登機牌跑到安檢已經過了起飛時間,登機口又在遙遠的衛星廳。還好安檢人員同意我跑過去碰碰運氣,我瘋跑到登機口時,通道已經關門了,頓時心裡一涼想這次真的要改簽了,結果發現飛機繼續延誤還沒開始登機。

在越南期間我重溫了著名的越戰電影《現代啟示錄》,原著本來是一個發生在非洲的故事,但是電影放在了越戰背景下,關於人類的文明是多麼脆弱,黑暗、邪惡與殘忍是多麼容易發生。但這次旅程讓我有一個想法,如果導演柯波拉來到今天的越南,他會不會覺得文明又是多麼堅硬,只需要極短的時間一切痛苦都會被忘掉,互相把對方當成猴子屠殺的兩群人又會聚在一起狂歡,越南在過去半世紀的歷史,似乎見證了文明的崩塌與重建其實都非常容易。

我本來想多寫一些在越南旅行的見聞感受,但不知是什麼原因,回國之後的表達欲恰好出現了低潮,也許是越南過於熱鬧,天氣也過於濕熱,讓我在旅途中沒有那麼多心情觀察記錄與思考,自然回來也就沒什麼想寫的,也可能我就不適合前往旅遊商業太繁榮的國家,更需要保持一定距離感。

或許問題並不出在越南本身,而是國內的原因,讓我一時無法分辨中國與越南,那邊更像現代啟示錄中試圖描述的那樣,但我隱約覺得,這個問題在越南已經無需探究答案了,在中國卻依然是深刻的提問。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦