编译|革命的黄金十年我们失败了吗? (上)

对革命年代的探问

对于目前25-40岁的青壮世代来说,「太阳花」或许是一个有特殊含意的词汇,如果问起「你那时候在干嘛?」,大概每个人都能答上几句,未必是因为实际参与群众运动,而是因为重大的事件给了记忆锚定点。但如果要回答「那场运动带给这个社会什么」?人们会给出相似乃至具有共识的答案吗?

对于那场运动的起源或许同样众说纷纭,国内政治因素、中国因素、反全球化等等,但其中多少会提到一种说法:是受到2010年代全球各地群众运动的启发,甚至也有许多人将「太阳花运动」与那十年间的革命列为同一阵线。一种常见的叙事认为那股浪潮源于资讯时代与社群媒体的迅速传播与连结,人们能以前所未见自发地、无层级高低的方式串联、组织起来,成为体制内的政治人物难以预料的力量,带来革新与翻转。

真是如此吗? 2013年巴西发生大规模群众运动时,美国记者文森.贝文斯(Vincent Bevins)正在当地担任《洛杉矶时报》的特派员,此前他曾报导亚马逊雨林中钢铁公司的奴工问题。他与其他记者成为了那场「巴西之秋」(致敬于「阿拉伯之春」的称呼)的见证者与报导者。 2016年离开巴西以后,他前往南亚地区担任《华盛顿邮报》的驻地记者,在他着手写作出版后深获好评的《雅加达方案》(The Jakarta Method该书梳理冷战背景下,印尼政府举着「反共」大旗展开的大屠杀,以及美国在其中扮演的角色)的同时,他也开始回顾自己在巴西的经验和过去十年的全球局势,一个关于这段革命年代的问题挥之不去:

从突尼西亚开始,革命的火苗首先燃遍了伊斯兰世界,继而在拉丁美洲、南亚、东亚乃至欧洲都发生了大规模的群众运动。这些运动乍看之下似乎是同一股浪潮,甚至当年走上街头的人们,将彼此视为共同体,呼喊着「我们也是XXX」。然而文化、政治体制、历史脉络乃至宗教信仰天差地远的各个社会中诞生抗争,真的可以视为一体吗?但如果这十年间的遍地开花只是源自各异水土的偶然,又为什么有那么多「后来的故事」惊人相似,走向了与最初抗争诉求完全相反的政治结果?

为了理解革命年代的相似与相异,贝文斯用数年的时间走访世界各地,与曾经身在其中的两百多位当事人交谈,包括社运团体成员、抗争参与者、被抗议乃至赶下台的政府官员。希望能从他们对行动的回忆与后来的反思,窥见事情的核心。

那么远又那么近

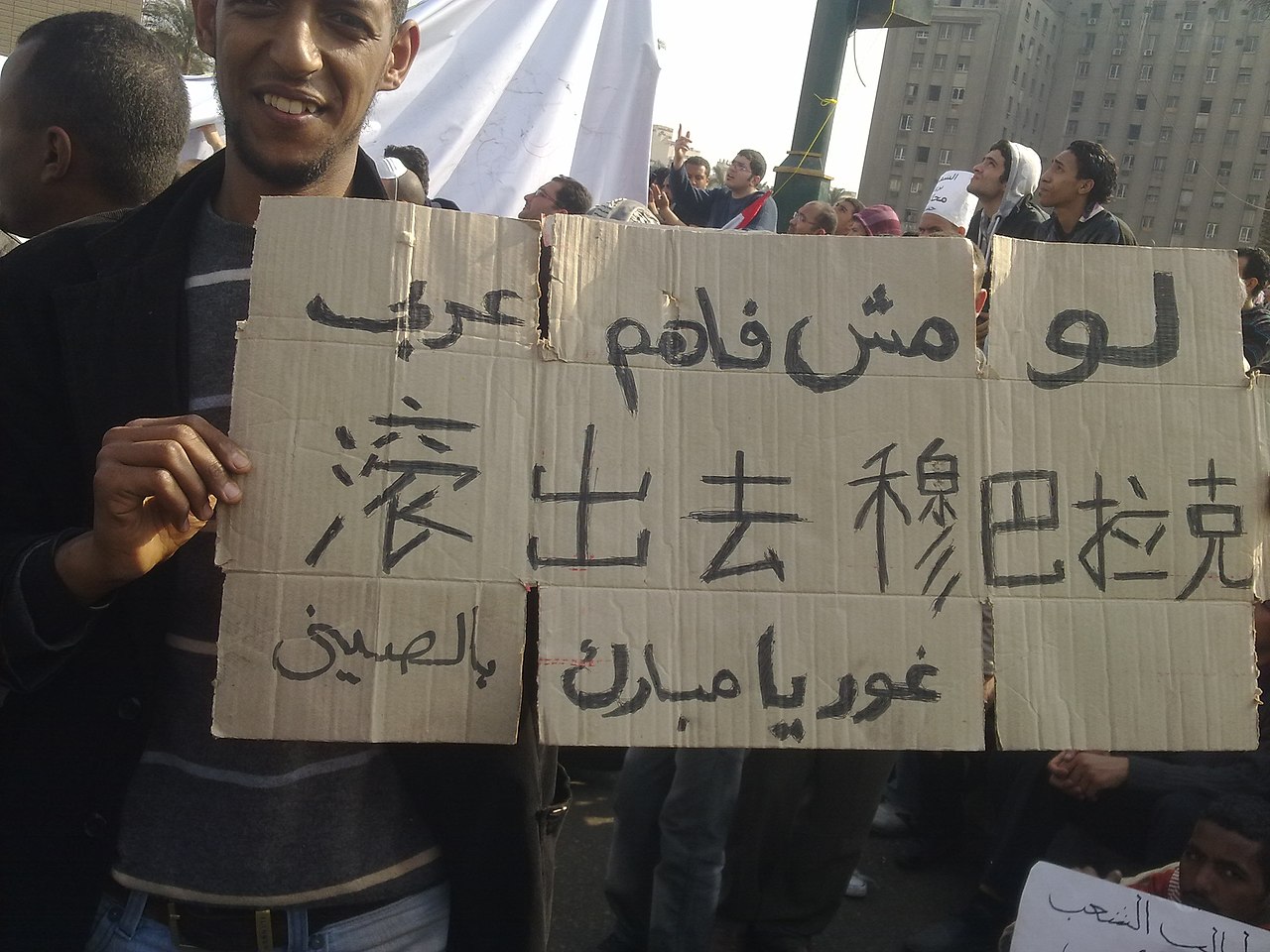

仅仅是聚焦于埃及的革命和他最熟悉的巴西,贝文斯就突显了没有一场运动是完全相同的。自从苏联解体后欧美社会所高举「历史终结论」的全球自由化民主化愿景,是西方看待茉莉花革命的潜台词,然而如埃及这场起源于反对警察暴力的全国抗争,在容纳多元参与者的同时,当地穆斯林政治群体的角力也暗流涌动。

「共产主义者、刺青女同志跟虔诚的穆斯林主义者、街边的孩子们共享食物,他们都团结起来反对穆巴拉克。一同欢笑、受苦,一同努力,他们创造了一种新的微型社会,所有人都得以温饱、安稳与健全」。

贝文斯精辟地指出西方观点的盲区,当记者试着采访这场群众运动,他们不太可能探问那些用药成瘾、流连街边的孩子,日常深受警察的恶意对待使他们成为运动的急先锋,西方记者也不太可能找坚定的伊斯兰主义者,虽然穆斯林兄弟会是整场运动迟来的中流砥柱。那些能够说英语的世俗主义者向传媒讲述的愿景,自然和抗争促成穆巴拉克下台以后埃及的政治实况有所落差:在保守的穆斯林兄弟会掌权以后,引发的是另一派菁英与海湾国家推波助澜的新抗争,并最终导致更为残忍的军政府掌权。

镜头转到巴西,燃起革命烽火的起点圣保罗和这片南美大地,有着非常不同的政治脉络,美国支持下的独裁军政府统治二十余年后,八零年代民主转型以后多是由偏右政党执政,直至2000年代才由左派的工党上台。贝文斯分析指出,抗争爆发前数年间工党的许多政策确实有效缓解严重的贫穷问题,并且在社会上受到支持。然而燃起2013年巴西之秋抗争烈火的,却是由一小群激进的左派与无政府主义者发起的「免费搭车运动」,这场运动反对工党圣保罗市长调涨公车费的政策,并且拒绝市长提出的讨论邀请。

当警方最终开始以催泪瓦斯和橡胶子弹等方式强力镇压抗议者,过于激烈的手段引发了全国性的大规模抗争,虽然最终各地市长降低公车票价或收回先前调涨票价的行政命令,但是抗争仍未停歇。贝文斯认为,群众当中的右派、受美国支助的团体开始倡议并将运动焦点转向贪腐问题,并最终导致工党前任总统卢拉遭到调查与监禁、当时的总统罗赛芙则遭到弹劾,推动运动的成员与右派政党取而代之。

光是从这两个例子,就会看到群众运动仍很大程度上源于社会脉络与地缘政治,哪怕曾有相互启发、彼此喊话,故事的缘起与发展仍有很大的不同。但是即使诉求的议题不同、参与者的歧异角力各自盘根错节,但是自阿拉伯之春以来的诸多群众运动,其迸发的方式与末后的政治后果仍有极为相似之处。那么这两者之间,难道有什么特殊关连吗?

激进民主:理想或幻想?

藉由数位串联,相对自发、无阶序、水平化的群众参与,这样的运动方式对当代的年轻人来说似乎是理所当然的,社群媒体早期出现时的开放与连结特性,确实使得人们力量的串联显得无须阶层指挥或领导先锋。此外,对传统体制内的代表政治感到厌腻,也是诉求激进平等、形成共识为运动方法的原因。然而,随着时间拉长,这么大规模的运动就自然而然会冒出许多必须回应的问题:夺权?掌握或向媒体发话?谁来领导?如何分工?

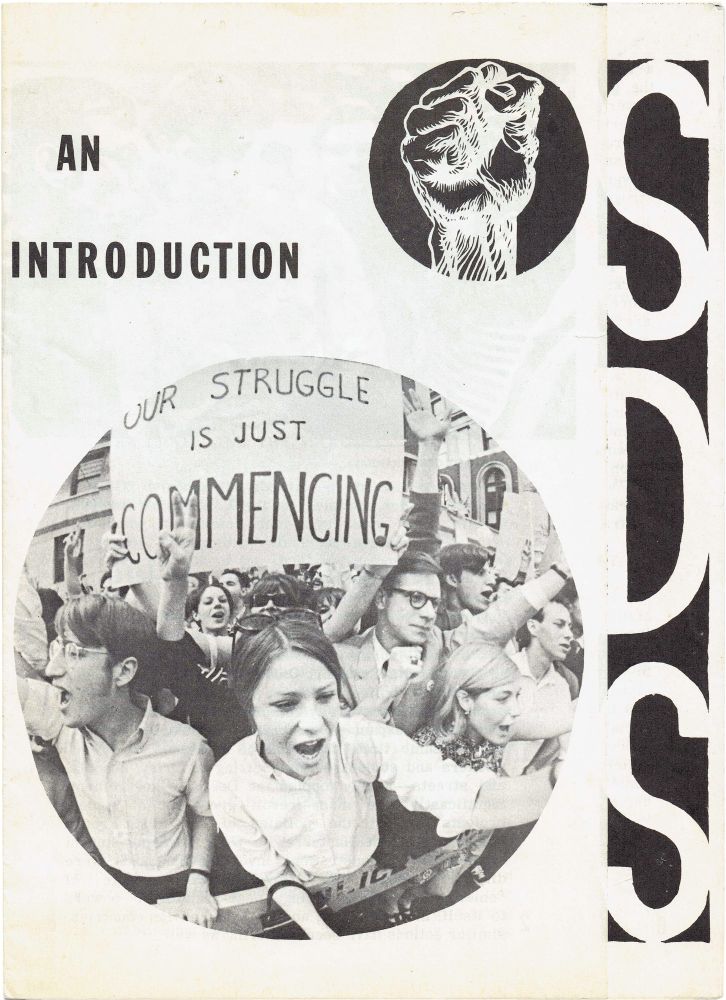

熟悉左派历史脉络的贝文斯指出,这种水平化的运动方式并非当代才有的产物,1960年代美国的学生运动团体SDS就曾经出于偶然而采取类似的模式,当时该团体意外受到主流媒体关注,一方面导致由媒体偏好而催生出的发言人,另一方面由于大批新成员受到媒体创造的团体形象所吸引而加入,对于团体原先的政治议程或意识形态丝毫不理解,因此组织方式必须有所改变。相对于列宁领导的布尔什维克革命先组织一群专业的先锋成员组成阶级分明的政党,以求夺取国家权力;类似于其他所谓的「新左翼」,SDS出于偶然遭遇而形成水平化的组织方式,他们称为「预示政治」:我们期待社会与国家如何运作,就以那样的方式组织自己的团体。

「预示政治」的理想非常美好,但实际上究竟带来了什么?女性主义学者Jo Freeman就曾在1970年代分析并批评这种方法,她指出缺乏结构反而会带来「结构的暴政」,因为实际上运动仍然需要也会出现领导者,但缺乏合宜的机制选择或移除领导者。并且这群领导者经常来自最初熟识的小圈圈,在水平化的运动夏缺乏相应的问责机制,Freeman认为当时的女性解放运动就受到这种模式的影响而受到阻碍。

这些论述让人想起「太阳花运动」的某些场景,聚集在立法院的人群似乎平等自主,没有人必然是谁的领导者,然而具有学运经验的少数团体仍成为媒体的焦点和实质上的代言人。随着运动时间拉长,运动要达成什么?该如何结束?由谁和政府沟通?等问题也都浮现,但全体性的讨论不太可能,而依归于学运明星的领导也存在争议,乃至于有质问也有「贱民解放区」的出现。在整个过程中也包含存在伦理瑕疵的占领行政院行动,据说某些有运动经验的学生发起,但最终放任一般参与者遭受警察暴力的强制驱离,该场行动的详细过程仍未公开厘清。

运动过程中的困惑可能还不是最大的问题,水平化运动带来了何种政治上的改变?为社会带来了何种益处?恐怕是影响更为深远的难题。在巴西的例子中,坚持水平化组织并且力行共识决的MPL,无视既有权力关系与政治体制,坚持于其目标的作法,后来在巴西左派的圈子饱受批评,认为他们是最终工党下台的始作佣者。参与MPL的孩子们也深陷困惑、分崩离析。 2010年代诸多起义革命最终走向与运动的多元、无阶级、包容相反的道路,是因为他们都缺乏结构化的组织与领导分工吗?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐