潘朵拉的档案之四|一个殖民史主题的岛屿(让爱发电第二季)

之前我们介绍过档案世界的根本逻辑( 上篇、 下篇),说明过国家档案馆的功能与任务( 信赖,质疑,档案馆),也探讨过荷兰国家档案馆在荷兰反省奴隶史的过程中扮演的角色( 档案馆与一段罪恶的历史),今天我们要延续上一次的话题,谈谈荷兰国家档案馆对早期台湾史的建构有何影响,以殖民档案写成的历史又是否能够脱去殖民色彩,甚至成为解殖民的基石或工具。由于题目广泛且层次繁杂,不易整合在单一结构之下,我们决定围绕特定的书籍来展开今日的话题,让读者有具体的线索可以把握,感兴趣的话,也能以这些书籍作为早期台湾史的入门。

今次内容大要<br class="smart">引言:从水社尪姨诅咒荷兰军官的小说〈目睭〉说起邓津华《想像台湾》:殖民界线何在?

荷兰东印度公司《热兰遮城日记》的出版与翻译:殖民史料的价值荷裔作家贝乔思的历史小说《永别了福尔摩莎》:史料可以是文学的养分荷兰作家蓝柏的《福尔摩莎见闻录》与《福尔摩莎拾遗》:非历史学家的热望附录:一则纯以殖民史料写成的历史叙事

引言:从水社尪姨诅咒荷兰军官的小说〈目睭〉说起

你能读台文吗?可以的话,不妨一读台师大台语文系助理教授刘承贤(Voyu Taokara Lâu)的短篇小说〈目睭〉,收录在他的第一本短篇小说集《 倒转》当中。这个故事取材自荷兰人留下的史料《热兰遮城日记》,讲述十七世纪中叶驻福尔摩莎的荷兰军人Pieter Boon 的悲剧。作为殖民者、侵略者,他眼睁睁看着水社(日月潭)的尪姨遭受火刑,那死前的目光和惨烈的诅咒是他心头最深重的阴影,最后他果然也应验了那咒谶。这篇小说的取材在今天看来可能并不很稀奇,但十五六年前我阅读这故事最初的初稿时,这还是一个不曾被人碰触过的题材。

一笔史料或一桩历史事件成为写作者的故事素材从来不是偶然,通常在写作者动笔之前,已经有相当的背景工作在社会的其他地方进行。这个「地方」往往是历史学界。确实,在刘承贤写作〈目睭〉之前,早期台湾史的研究已经有了初步成果——江树生翻译的《热兰遮城日记》已经出版,翁佳音、康培德等专攻荷兰时期台湾史的学者也都学成回国,开始发表论著。过去关心台湾本土文化好像就只能转向日本时代,但随着荷兰史料被引介到台湾,试图摆脱大中国印象的台湾人有了一个不同的方向和寄托。

过去的这二十年间,愈来愈多人投入荷治台湾的研究,学术或非学术相关著作的出版也愈来愈蓬勃,其基础正是荷兰国家档案馆的荷兰东印度公司档案。如果说,二三十年前,在海牙挖掘史料给人一种满是希望和憧憬的「创业感」,今天继续同样的工作,就不免心头升起疑虑了。如果说,当初台湾史学者转向更早的殖民时代,至少有一部分是为了挣脱「大中国」的迷思,走上探索和建立自我之路,那么向又一个殖民时代自我认同,是否也存在着问题呢?这就是我们今天的访谈主题。

㊟ 所谓的「早期台湾史」并没有什么严谨的定义,通常是被用来指称1684 年大清帝国将台湾纳入版图之前的历史,包括分据台湾南北的荷兰人和西班牙人以及驱逐荷兰人的郑氏家族。在许多台湾人的理解当中,十七世纪的荷兰和西班牙,以及十九世纪末起统治台湾五十年的日本,都是殖民政权,但郑氏家族和大清帝国往往因为属于广义的华人政权,而不被认为是殖民政权,这样的观点在近年开始逐渐受到挑战。

受访人:燕鸻什Dhr. prof. dr. KJPFM (Charles) Jeurgens

现任|荷兰国家档案馆策略顾问、阿姆斯特丹大学档案学教授曾任|莱登大学档案学教授;荷兰代理国家总档案员;国家档案馆选择与鉴定部主任;国家档案馆研究部主任

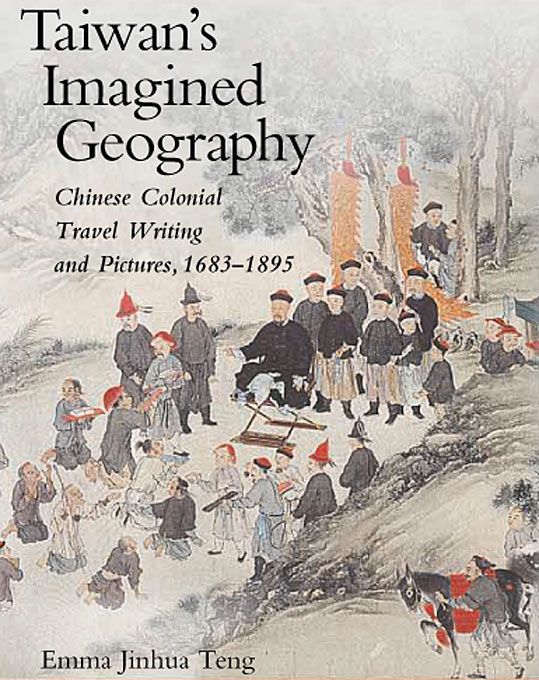

在台湾史学界,邓津华的《想像台湾:中国殖民旅游书写与图像》通常被认为是打破「华人政权不是殖民政权」迷思的重要著作。她在书中指出,除非台湾人重新思考何谓「殖民」,否则无从走上解殖民之路。你的书架上也有这本书,能不能谈谈你对《想像台湾》的看法?

燕鸻什:坦白说,我在认识你们这些台湾学生之前,根本不知道台湾过去的教育不将郑成功和大清帝国当作殖民政权(我对这逻辑感到陌生)。跟台湾学生有过交流以后,我发觉台湾非常适合解殖民研究者探讨,要在全世界找一个像台湾这么衰的地方,还真不容易。

从这个角度来看,我想邓津华的《想像台湾》真是一本很重要的论著。她用了许多有意思的史料,让读者了解台湾是怎么被大清帝国理解和想像,这些认识和想像又是怎么随着帝国的扩张而变化。换句话说,她用生动的方式说明了「台湾是大清殖民地」。

我认为《想像台湾》的意义不仅在于学术研究,只要经过传播普及和推广,应该可以引发公民的广泛讨论。我要重申我上次谈奴隶史的时候说过的话——社会共识是最重要的,不管是什么样的社会工程,没有社会共识做基础,都不可能稳固。所以我期待见到台湾人在邓津华研究的基础上,去思考殖民主义和帝国主义,尤其是认识到「中国帝国主义」的存在这一点。台湾特殊的地方,在于台湾经验过西欧的帝国主义,也经验过东亚的帝国主义(中国和日本都是),照理说这样的经验应该会让台湾成为全球解殖民运动的宝藏和先锋才对。

你认为台湾为什么没有成为解殖民运动的先锋呢?

燕鸻什:虽然这样讲会得罪人,但我必须要说,过去二三十年间,台湾努力由威权国家转型为真正的民主国家,台湾人开始要求清算蒋介石国民政府统治台湾的正当性,再加上面对着中国的威胁,为了反驳台湾与中国「自古以来」的关联,不惜引用更早以前的殖民史料,来论证台湾史的多元性。作为档案员、档案学者,我当然乐见海牙国家档案馆的荷兰东印度公司史料获得运用,但拥抱早期殖民者以反驳后期殖民者,不论在学术上还是知识政策、教育方针上,都不是明智的作法。

我的前同事包乐史教授为台湾培养了一些重要的台湾史人才,但我恐怕他们也都分享了包乐史的「新殖民史观」——我的意思不是说包乐史是殖民主义者,只是要说他们的历史观点没能完全走出殖民思考的阴影。包乐史认为整理荷兰东印度公司史料,让台湾人可以了解十七世纪发生在台湾的许多事,是「将历史还给台湾人」,许多台湾人则很高兴历史「失而复得」。但这就像我们上次谈奴隶的时候所说的,这些档案研究很容易在不经意之间构成一种新的殖民活动。

我举我涉入很深的印尼为例子。过去十几年来,我每年都应邀去雅加达的国家档案馆开课,雅加达档案馆也几乎每年都会送档案员到莱顿大学历史系接受训练。这种知识和技能的训练其实就是世界观和价值观的训练。一个印尼的档案员被训练得愈好,他受前殖民母国(荷兰)的价值影响就愈广愈深,回到雅加达就更会在有意无意之间传播荷兰的价值。我不能说这绝对是坏事,但对这一点没有意识,应该就是坏事了。在今天的印尼、苏利南和台湾,许多人以为在荷兰人的殖民档案之外就没有历史了。

当然,历史的定义是「以文字写成」,所以没有史料就没有历史,若是没有荷兰人的殖民档案,现在的早期台湾史根本不知从何写起(可能必须要更加仰赖中国的史料),这话听起来没错,其实完全经不起推敲。就像奴隶,难道在奴隶主的文献之外就没有过去了吗?当然不是的。所以我对于台湾过度的将历史的书写建构在欧洲殖民史料上,其实多少感到不安。当然我相信台湾人的智慧,假以时日应该会有比较清晰的自觉。如果没有的话就麻烦了,因为这实在不是像我这样的外国人适合插嘴的话题,就算我们是在批判自己所提供的史料。

⇩ 版画描绘1661 年7 月5 日战败的荷兰人拱手献上热兰遮城的情景。作者不详,年代约在1661-1700。

近二十年早期台湾史的研究几乎离不开当年荷兰东印度公司大员商馆的《热兰遮城日记》,你怎么看待这样的史料重要性?

燕鸻什:荷兰东印度公司在各地的商馆都会制作这样的日志,因为是逐日记载,对历史学家来说,当然是很值得参考的史料。如果今天研究者的目的就在于厘清荷兰人当初在台湾的某些活动,那么遗漏《热兰遮城日记》绝对说不过去。对中文世界的读者来说,历代的皇帝「实录」应该是个很恰当的类比。我们都知道中国的传统是官修正史,当然一定代表了帝国的官方立场,再考虑到中国皇帝的权威,我想皇帝们的实录一定有很多不可靠之处,但这不影响实录作为重要的参考史料而为历史学家所应用。

但是台湾人使用荷兰史料(或者西班牙、法国、英国等等欧洲国家的史料)来建构早期台湾史,跟中国史学家以实录作为重要参考史料,这当中——至少就我粗浅的理解——存在着一点差异,那就是我们都会对中国的正史抱有警觉,但一般而言,台湾史学家对欧洲史料没有戒心。

我很难指出谁的哪本著作的哪一行展现了这种疏忽,或者要说是天真也可以,但现在的早期台湾史学家都训练有素,当然也都是用西欧的一套在思考台湾史。我们在这个领域的共同朋友不都是这样吗?我的意思并不是说他们当中有谁的学术不严谨,相反的,他们都是出色的学者,但问题就出在他们是这么优秀的学者,因为高度仰赖殖民史料,等于是主动把自己的历史建构成殖民史。

⇩ 图为康熙朝实录卷115,康熙23 年4-6 月。康熙23 年4 月正是御前辩论多时的台湾去留问题定案的时候。

但离开了史料就没有历史,从事台湾史研究的人又该怎么办呢?

燕鸻什:我不是很适合就这个问题表示太多具体的意见,因为我毕竟是曾经殖民过台湾的国家的公民。但就像之前谈的奴隶史,奴隶制度的过去不是只能从奴隶主的文件来理解,黑人社群的共同记忆、口传和其他的表达形式,都应该被研究者和一般社会大众重视。台湾史也一样。比方说之前提到过的《邂逅福尔摩沙》史料汇编的出版,让历史学家方便查阅十七世纪荷兰人和原住民的互动,但如果史料被当作是比较可靠的关于过去的证据,那真的就太糟太糟了。

我想举我去造访你们阿美族马太鞍部落的例子来做进一步的说明。

我抵达马太鞍之前已经听你说过,东印度公司的文献里清楚记载着,他们出于报复而放火烧掉了马太鞍,但我不知道你也跟你们部落里的人提起这笔史料。结果我一到马太鞍,大家都热情的招待我,给我吃生鱼片和咸猪肉,跟我说:「听说你们荷兰人把马太鞍烧掉了啊。」大家还跟我说,这件事情听起来很严重,但并没有留下任何口传故事,现在的马太鞍人若不是被告知了荷兰史料的记载,根本不知道荷兰人到过那里。这一点在我某些同事眼中,代表了荷兰史料的重要性(要不是荷兰人记录下来,此事就要彻底被遗忘了,云云),但我认为当时我从你们马太鞍族人口中听见的解释更让我信服。他们说,既然没有留下任何口传故事,就表示「部落被烧掉在当时马太鞍人的眼里不是大事」。至此我才更加明白,原住民的世界当然有自己的逻辑,有很多东西我们西欧人真的不应该用自己的想像去替代现实。

所以,历史是以文字记录为砖瓦而打造的建筑,传统上是这样没错,但既然我们已经迈入一个文化高度交流、资讯快速流通的时代,我们就得在实践上也有所改变。史料或许可以提供某些细节,但我们能不能容许史料以外的其他资讯也成为建构历史的材料呢?更进一步来说,我们是不是有足够的心胸,去接纳一个更宽广的「历史」的概念?

请容我在马太鞍这个例子上再多问一点:如果你接受我们族人的解释,没有流传下来的事情就表示在这个人群中不具重要性,那么我们又为什么需要知道自己已经知道的以外的事呢?反正那对我们来说不具重要性?

燕鸻什:逻辑上推演起来是这样没错,但就像我刚刚说的,这是一个文化交流的时代,我们不至于认为文化和知识体系彼此之间必须相互排斥。也许对当时的马太鞍人来说,部落被烧掉不是大事,重建就好,这件事情也没有必要特别编成歌谣传述给子孙,但现在的马太鞍人知道这件往事并没有坏处,他可以自行决定要怎么反应。坦白说,我对你们马太鞍族人的印象是,他们听说这么一件轶事,觉得很新鲜,会拿出来充当闲聊话题,但就跟祖先一样,没有把这件事放在心上。可能到最后这件事情依旧是以「荷兰人在台湾的历史」的型态在书籍里流传,而不出现在部落口传里。这就更加印证「谁的史料,谁的历史」的看法。东印度公司的档案是荷兰人留下的,用东印度公司档案写成的历史是荷兰的殖民史,作者是不是荷兰人并不是重点。

回头说说海牙国家档案馆对早期台湾史的影响。

燕鸻什:从档案员、档案学家或历史学家的角度来看,我当然乐于见到史料被运用,只是我们要小心殖民史料被运用到获取过大声量的地步。而现在海牙国家档案馆的台湾相关史料在最基础的层次上,已经被整理得差不多了,因此台湾学者开始转向雅加达的印尼国家档案馆。雅加达的档案馆应该确实收藏了最多荷兰东印度公司的台湾相关史料,毕竟多数从大员寄往巴达维亚(雅加达)的文件都不会再更进一步被送往阿姆斯特丹的董事会。那么,雅加达国家档案馆的台湾相关史料也一样会出现殖民史料的应用问题。

不过我实在好奇,以荷兰殖民史料为基础的「早期台湾史」研究会进展到什么程度。我知道《赛德克・巴莱》的导演魏德圣先生从包乐史教授获得了不少资料和构想,听说他要拍《台湾三部曲》。以我在《赛德克・巴莱》所看到的,我相信魏导演一定能够拍出好的电影,这个《台湾三部曲》一定会对台湾有正面的影响,但是,也一定有负面的影响。不过我还是乐观的相信,只要我们对负面影响的存在有清楚的意识,这影响的程度就会变小。

会有什么样的负面影响呢?当然就是殖民观点透过有力的视觉媒介被更有效率的传播了。但是话说回来, 「被殖民」和「自愿或被迫接受殖民观点」,本来也是台湾的一部分,如果少了这样的观点和意见,好像也说不过去。

既然讲到史料的应用,能否谈谈荷裔作家贝乔思的历史小说《 永别了福尔摩莎》?

燕鸻什:我知道这部小说,但实不相瞒,我真的没读过。贝乔思的小说描写的是郑成功攻台,大员长官揆一退守热兰遮城的故事。这对荷兰读者来说很新鲜,因为一般的荷兰人都不知道荷兰和台湾的过去,小说又以史料为基础,据说描写生动,很受好评。

贝乔思的小说原文是英文,叫做《福尔摩莎之主》,翻译成荷文的时候,把书名改成「永远失去的」(voorgoed verloren )福尔摩莎,像我们熟悉这段历史的人可以马上认出,这是在呼应战败后揆一本人所写的《贻误的福尔摩莎》('t Verwaerloosde Formosa),再加上那些史料我们都熟得会背了,在没有太多空闲的情况下,当然也就没有去读小说。但这应该怪我自己时间管理不周吧,事实上这部小说的口碑不错,不熟悉这段历史又感兴趣的人,若是能读英文或荷文,我还是推荐一读,毕竟文学作品的可读性总是高于学术论文。

⇩ 图为揆一所著《被遗忘的福尔摩莎》封面。荷兰乌特勒支大学图书馆有全书的高解晰扫描档案可供免费浏览。关于这本书,鲍晓鸥教授的《 西班牙人在台湾》的概括形容最是简洁传神:「最后,巴达维亚方面让揆一独自承担丢失福岛的责任⋯⋯他在巴达维亚被囚禁三年,之后被送往班达附近的一座岛屿终身监禁。1674 年,揆一因为儿子的请求和奥伦治亲王的交涉而终获赦免,后来写下巴洛克时代波澜壮阔的《贻误的福岛》,提出他自己的叙事版本。他怪罪维堡,说他『对揆一仇恨极深』,也责怪蓝珍『在妈港战役中贪得无餍』,最后他谴责加耶勿『缺乏信念』,带着船舰和人马在围城之际胆怯遁逃,抛下受困者面对自己的命运。《贻误的福岛》是一里程之作,诉说着荣光年代业已逝去,荣誉如今一无所值。」

能否谈谈《风中之叶:福尔摩莎见闻录》和《福尔摩沙拾遗:欧美的台湾初体验》的作者、我们共同的朋友蓝柏所展开的那种史料搜罗计画?

燕鸻什:蓝柏在台湾的戒严时代就去台湾做研究,意外发现台湾原来那么久以前就和世界各地有着各种往来,从此就执着于搜集世界各地的台湾相关史料,希望透过自己的工作,能让台湾人醒悟台湾史的多元,可以说是分享了包乐史「将历史还给台湾人」的信念,虽然他们两人很不相同,简直南辕北辙。这些年来他出版了两本书,现在也为台湾的《经典杂志》提供台湾史相关稿件,未来应该还会有更大部头的作品出版。我当然很佩服他的执着和苦工,虽然我不见得认同「将历史还给台湾人」的看法。

公平一点说,我认为任何人的任何努力,总能够在某个时候对某些人或某个人有所帮助,这一点就足够了。不是只有影响千千万万人的事情才有做的价值。就说蓝柏现在给《经典杂志》的台湾史相关稿件这一点吧,也许他的文章在偶然之间启发了谁⋯⋯就像魏德圣导演,听说他《赛德克・巴莱》的电影是被漫画激发了灵感?就算没有启发了谁,只是提供大家阅读的娱乐、拓展不知道拓展来干嘛的视野,那也是价值。所以我当然还是乐见其成,希望他的台湾出版计画能够成功。

⇩ 图为2019 年10 月台湾教会公报报导蓝柏新书《福尔摩沙拾遗:欧美的台湾初体验》高雄发表会的新闻照片。

作为历史学者、档案学者,我希望看到荷兰的档案能够为台湾人所应用,不管是怎样的应用,但也因为我是历史学者、档案学者,我想提醒中文世界的读者,尤其是台湾读者,千万不要忘记档案学的第一课——任何文件的做成都有它的原始脉络和目的。基本上,我们可以将这原始脉络当作一种既定的偏见来理解,因此我们不要毫无质疑批判的使用档案文献。此外,对于想要从事档案研究的人,我想说:我们可以认为知识的本身有其价值,所以档案研究的成果不必具有实益,但这是一个资源排挤效应极高的时代,有实益的档案研究通常会比纯知识的追求更容易获得资源与支持,而我们档案员总是希望档案里的纸片透过知识的凝链,最终化为有意义的社会工具,在现实生活里造福更多的人。

附录:一则纯以殖民史料写成的历史叙事

十年前,我在莱顿大学做研究时,曾经以荷兰东印度公司档案史料写成一篇论文,其中包含一篇历史叙事。当时是想实验「纯以殖民史料写成的历史叙事」能不能脱离殖民史的框架,而实验结果是:不能。当年燕鸻什也曾经读过这篇叙事,他建议我将这段叙事分享出来,大家可以透过自己的阅读经验来确认,以殖民史料写成的历史是否能够脱去殖民史的色彩与限制。

这段叙事翻译成中文以后有七千多字,我以独立文章〈 纯以殖民史料写成的叙事:失去了从来不曾获得的黄金〉发表在Matters,以下我只贴出其中一小段,感兴趣的朋友可以连结到该篇文章去阅读完整的叙事。 (请留意:这段叙事是严谨的历史,没有虚构的成分,当时引注的字数几乎就跟正文一样长。)

一六四六年春,淡水<br class="smart">荷兰东印度公司初级商务员诺培已经病了一段相当长的时间,或许他根本就不该到淡水来的吧。自从去年八月到北福尔摩莎来接掌淡水和鸡笼公务,大小病就没有间断过。在他之前掌管此地事宜的凯瑟也是初级商务员,竟在发病六日之后便撒手人寰了,而此刻的诺培只能期望自己不会步上他的后尘。在这之前一年,许多荷兰人都在季节交替之际落病,大员长官卡隆闻知淡水和鸡笼那悲惨的情境,立刻派遣两名医生带着必需药品北上。长官特别关切的是资深商务员斯甸的状况。斯甸只比诺培晚几天抵达淡水,专程来监督将在淡水举行的地方议会,但他竟然一病不起,因此卡隆长官急着要他返回热兰遮城就医。不过长官还来不及采取任何措施,斯甸就在次日亡故了。但要一直到半个月后,长官才会在一纸文书里面读到这令人悲伤的消息。而执笔那通书信的诺培自己也同样卧病在床。

感兴趣的话,请按这里阅读完整的故事。

关于之后的文章

以上,「潘朵拉的档案」写作提案中的最初四篇已经完成,如果有任何人提出想要讨论的档案话题,我们很乐意优先处理,如果没有人「点歌」的话,预定的下一个主题是十七世纪曾经充作荷兰政治监狱的路浮堡博物馆。这栋孤立河上的中世纪城堡曾经关押过欧洲史上一个大名鼎鼎的人物,此人的影响自十七世纪至今不曾稍歇,影响范围则广及全球。关于此人的许多史料都保存在荷兰国家档案馆,因此我们走出国家档案馆后,不妨就以路浮堡为下一个落脚续谈档案的地点。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐