长满彼岸花的乌托邦

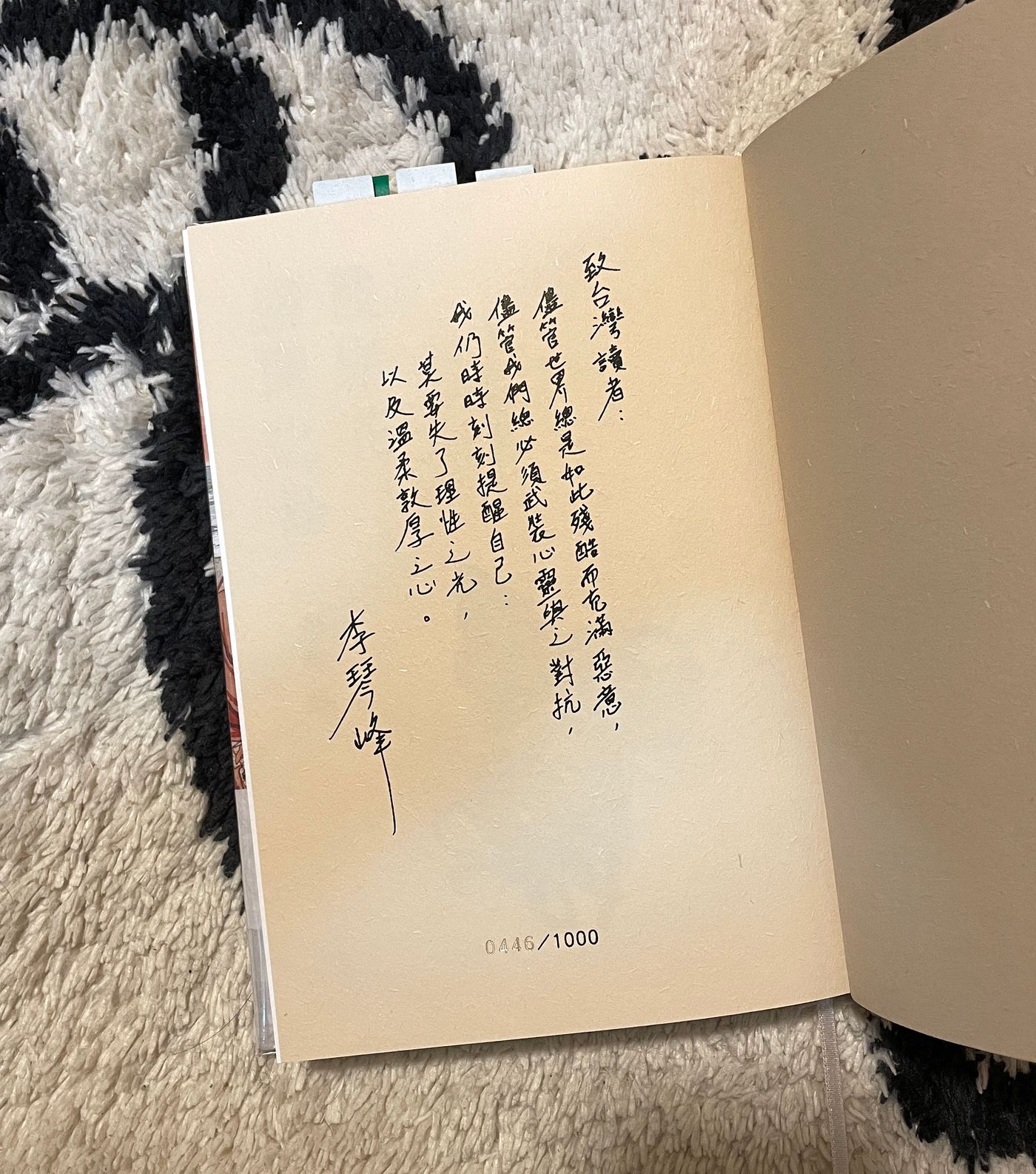

曾经介绍作家李琴峰的《独舞》,今次介绍她的得奖作品《彼岸花盛开之岛》。

故事讲述一名少女飘到一个岛上。岛上的居民游娜救了她,但是她完全忘记为什么她会在海中飘浮到这个〔岛〕。因为少女无法记起她的名字,所以游娜为她改了一个「新」名字:「宇実」(umi),意思是由海对岸来。

宇実经过一段养伤的日子,渐渐康复,亦慢慢习惯这〔岛〕的生活。只是,如果她要留在这个〔岛〕,她需要学习〔女语〕,一种只有女性才能学习。她更要成功考获〔乃吕〕资格,〔岛〕上的领导阶层,〔岛〕的历史传承者,在祭祀仪式中扮演祭司角色。

因为宇実已经没有来〔岛〕前的记忆,她只能与游娜一同学习〔女语〕及考获〔乃吕〕。在学习过程中,有不少事冲击着她:〔岛〕没有家庭的概念、男子不能学习〔女语〕及继承历史。这些都让宇実不解。及至考获〔乃吕〕身份,宇実和游娜才知〔岛〕的背后故事。

琴峰老师虽然在文坛被定义为同志作家。的而且确,《独舞》、《倒数五秒月牙》、《北极星洒落之夜》这三本书,题材都是围绕同志这题材。然而《彼岸花盛开的岛》,已经跳出这框框,比以往都宏大。书中所涉及的题材,除了性别外,还有语言/文字。

最明显的是语言/文字,一开始宇実来〔岛〕所讲的言语,是名为「日之本言葉」(ひのもとことば、hinomotokotoba)。 〔岛〕上人们所讲的,叫〔仁保尔语〕(nihongo),及只有女性能学习的〔女语〕。 「日之本言葉」与〔仁保尔语〕虽然名称上类同(日本语/nihongo),但在小说设定中,是两种不同语言。而〔女语〕与「日之本言葉」的发音很相似,所以宇実还未学懂〔仁保尔语〕,与游娜的沟通很困难,而当游娜发现宇実所讲的语言与〔女语〕相似时,故改用〔女语〕沟通。

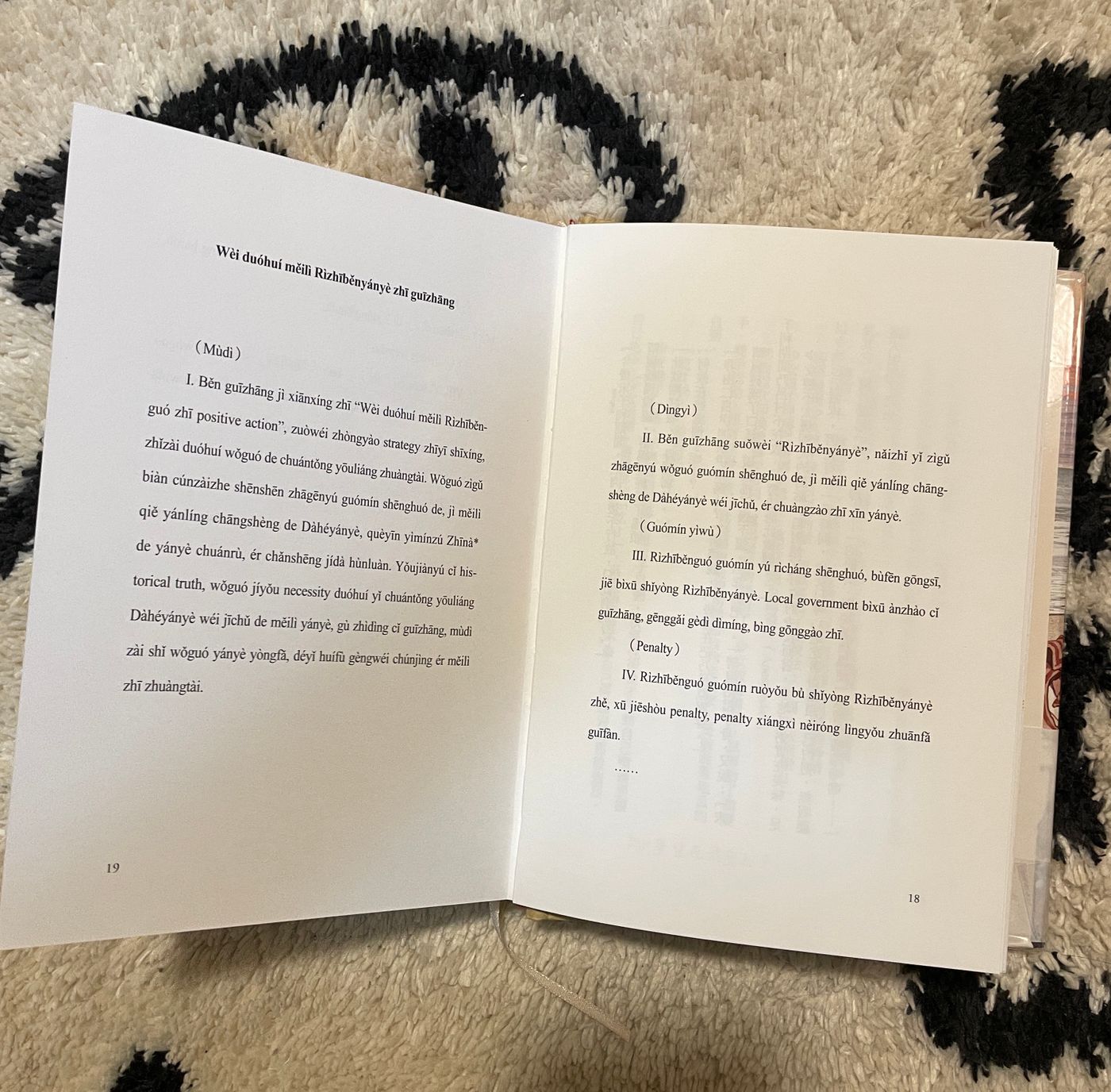

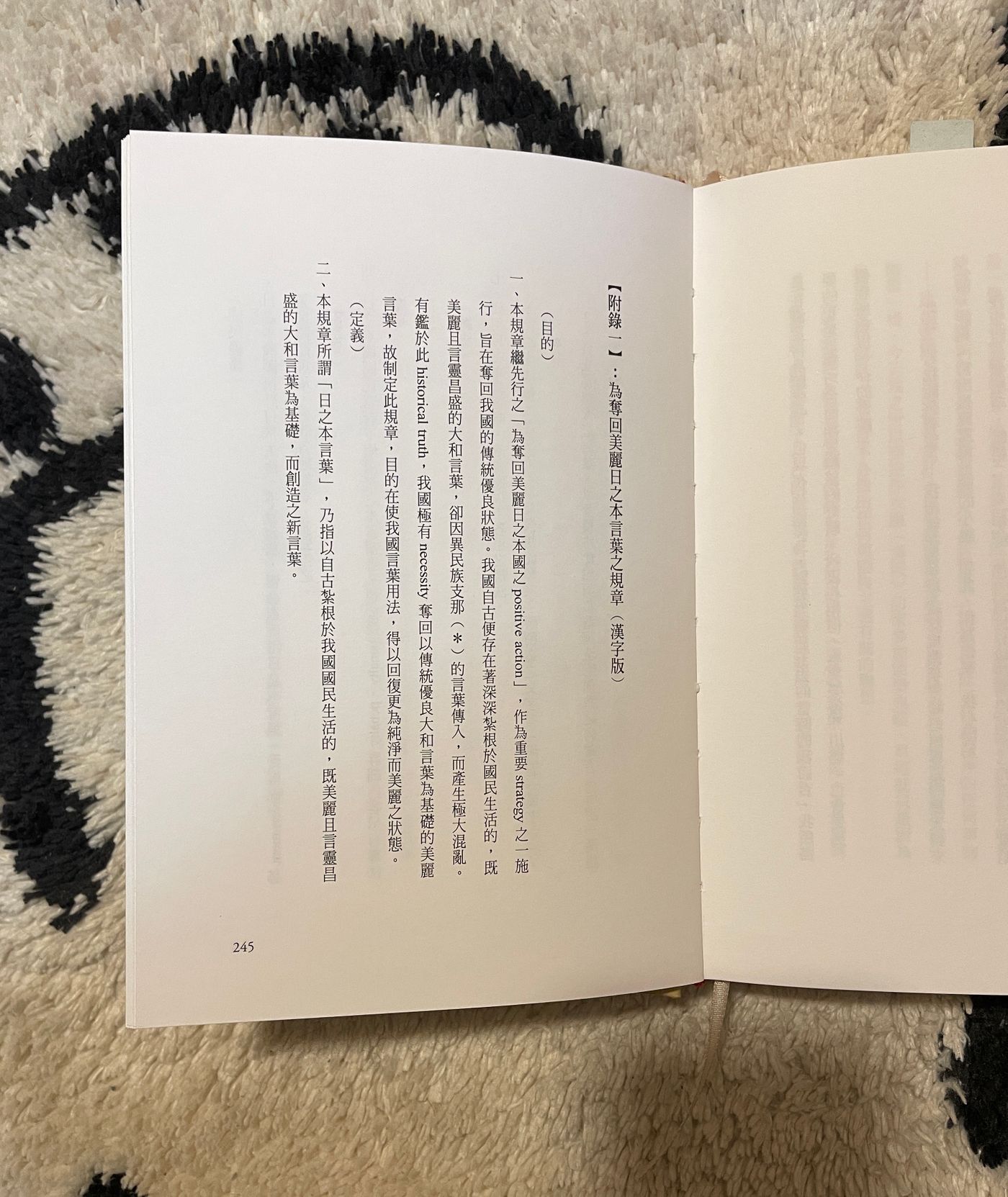

至于文字,书中没透露〔仁保尔语〕是什么字型,反而有提及「日之本言葉」及〔女语〕。书的第18至21页有一篇名为〈为夺回美丽日之本言葉之规章〉。日之本国视「异民族支那」为「入侵文字」,产生混乱,为了保存美丽的「日之本言葉」,将所有「汉字」及「汉语词」完全消灭,全改为用「日之本言葉」代替,如果无法翻译,那就用最多人使用的英语代替。至于〔女语〕,则仍保留着「方格字」(汉字)。另一样不同,就是〔女语〕被赋予其神圣的地位,只能女性才能学习,并在祭祀时间使用。

这让我思想,语言本身就是了解对方,所以语本是工具。但语言有阶级观念时,只有某些人在某些场合下使用时,那根本就不是用来沟通。 〔女语〕不能在男性面前讲,而男性亦不能学习〔女语〕。宇実及游娜的男性朋友拓慈,是偷偷地学习〔女语〕。他掌握〔女语〕的能力比宇実及游娜更好,却不能在外人表现出来,只能偷偷地教授宇実及游娜,亦从宇実及游娜偷学多一点。如果语言是外向、作沟通用,最终却变成内收、单向、成了「圣言」、甚要偷偷学,这仍是「语言」吗?

这延伸到政治层面:如「日之本国」决定要从「支那」传入的「汉字」完全消灭时,这是一种极端。 「日之本国」政府号称为了保存自己的文化及「美丽」的「日之本言葉」,视「汉语」、「汉语词」是一种侵略语言,要将它们彻底消灭:连公文都不能存在汉字,所有汉字都要翻译成「日之本言葉」或英文。如果有,要烧毁。奇怪的是,同时外来语的英文却能够使用而又不视为侵略,又为何呢?

这让我想起台湾在日治时代要学日语,到国民党来台统治时要学国语,而他们的「本土话」台语却被压抑公开不能使用。别说远处,广东话亦面临「被消灭」的景况。同样地,文字如果变成有官方色彩,或者使用受限,究竟有助传播知识吗?如之前提及,语言/文字本身是互为认识、理解的「工具」。但当进入了阶级、政治元素时,「语言」就会变质、走样,甚至控制。

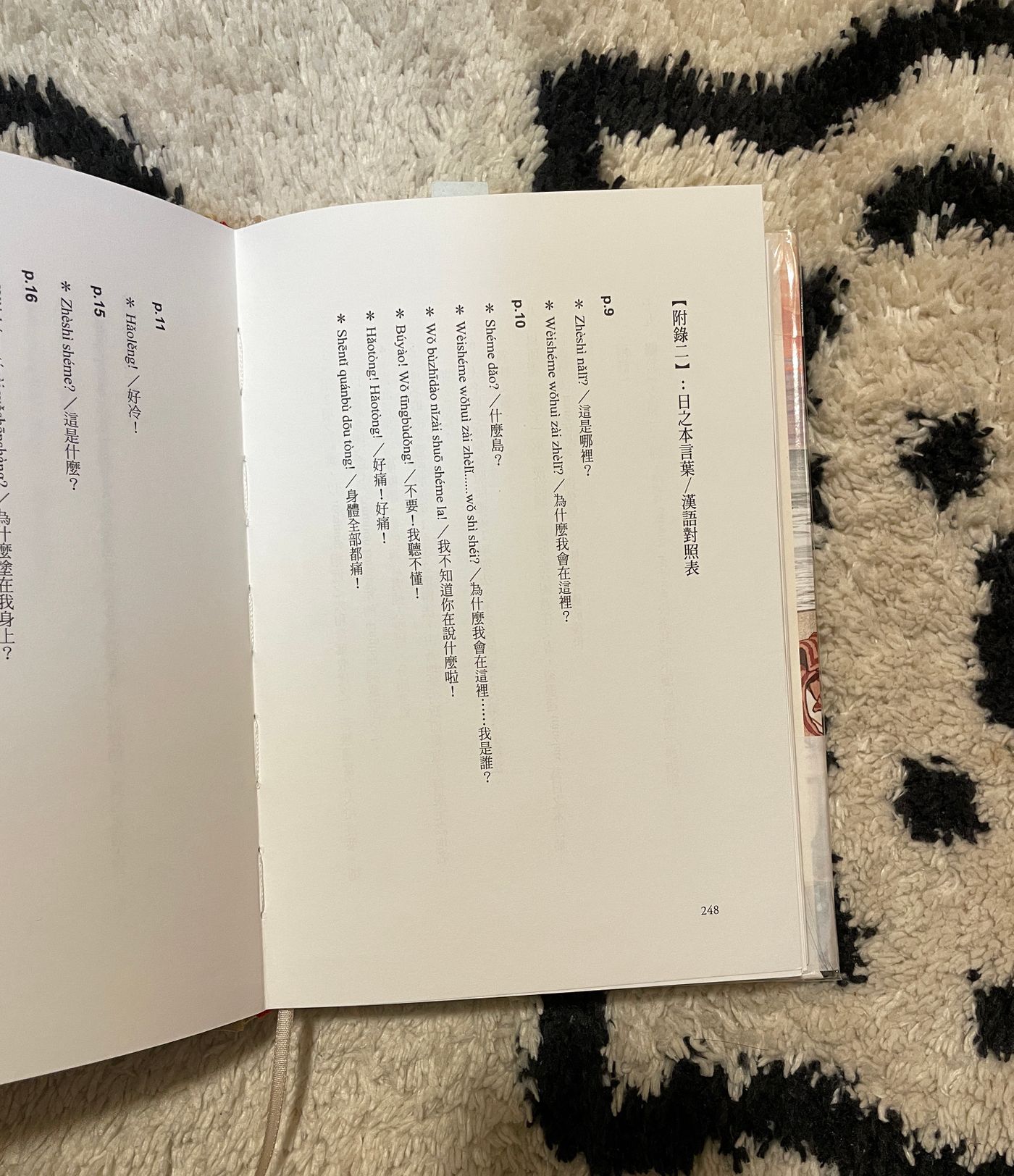

作者为中文版作了个很有意思的编排。宇実所讲的「日之本言葉」时,都是用了国语并音表示(图三)。日语版都有类似的安排:全是平假名。我不熟拼音,阅读时十分吃力,不断是猜想当中意思。故此,只能我暂停阅读,先处理拼音,即将所有拼音查好,写在每页下方的空白位置。心想,幸好宇実很快学好〔仁保尔语〕,否则要这样整本书查很费时。曾经为了阅读王文兴老师的《剪翼史》,先花费很长时间查好书中所有注音字。怎知,当我阅毕这本书后才知,原来琴峰老师与编辑很细心,将所有国语拼音放在书后(图四、图五),让读者查阅。我只能讲,「我笨咗」。

另一个与语言一样有「阶级」的是性别。 〔岛〕是一个非父权社会——我之所以用「非父权」,是因为书中不强调母权,即使「最高」的权力人士是女性,〔女语〕、〔乃吕〕都只是女性学习、担任、承传历史,当中有它的原因(由于会剧透,未能透露),但这并不等同母系社会。作者甚至将「家庭」、「父」、「母」都抹去。所有在〔岛〕出生的小孩,都属于〔岛〕,小孩到两岁会交给一位居民照料,小孩不会视他们是「父母」。所以当宇実得悉〔岛〕是没有父母、家庭这概念时,她有这反应:

听着听着,宇実感到自己原先既有的世界观逐渐瓦解,〔岛〕上的生活与自己曾经住过的地方,两者间的差异实在太大。虽然宇実的记忆尚未恢复,但以往的生活里那些最根本、最基础的部份依然模模糊糊地残留在宇実意识的深处,这便形成了宇実对世界的基本认知。在宇実过去居住之处,有着僵固的、被视为理想的人际关系、生活方式、家庭型态与人生目标。但那些所谓「理想」,在〔岛〕上却似乎不存在。 (页104)

作者透过作品,建构〔岛〕如「桃花园」、「乌托邦」的理想国度,并带出「非父权」社会下的可能性。不过,吊诡的是,看似无性别的「桃花园」,却仍存在「性别歧视」,即〔岛〕的历史、〔女语〕、〔乃吕〕都是掌握在女性手上,那仍能视之为「桃花园」吗?

再进而引伸到作者用彼岸花(又称曼珠沙华)作书名,是否在暗示:性别、言语/文字就是「彼岸花」?彼岸花用在好的方面,是帮助人镇静,如宇実到达〔岛〕时受了重伤,游娜用彼岸花的粉末治疗;同样的彼岸花,游娜在采摘时特别小心,因为她知道,如果不小心处理,是会中毒。将这样套在性别、言语/文字上,就会变成「性别、言语/文字」的好坏,全在人如何使用。再进一步推延,「盛开」一词,是否意味着,性别、言语/文字是否应该百花齐放?

或许这样,结尾部份,作者选择留下空间,并非给予结论:作为〔乃吕〕宇実与游娜,会否修改规则?作为男性的拓慈,可否学习〔女语〕、可否认识〔岛〕的历史?如果当男性知道〔岛〕的历史后,他们会有什么反应?阅毕书时,我的确有点失望,因为有期待作者给予她的想法,结果是「吓,就这样完?」。但之后再细想,明白作者的用心,因为这是一个巨型的题目,开放式结局是让作者、读者们一同认真思考这些议题。正如作者在后记所写:

不是「议题」不好,作为社会的一分子,我们总有许多必须关注、探讨、解决的问题,因此「议题」的框架当然重要。但是当我们太过习惯不经思考地张口「某某议题」闭口「某某议题」,然后在各个议题上分出敌我立场,辩论个你死我活时,是否很容易便会忘记:那些藏在「某某议题」后面的,都是一个个活生生的、有血有肉的人。 (页229)

自从李琴峰老师得「芥川奖」的消失公布后,我便开始阅读/追看她三本华文翻译作品:《独舞》、《倒数五秒月牙》及《北极星洒落之夜》。看到老师的文笔从沉重变得轻柔。当然,《独舞》带着她自身故事,而主题本身亦很沉重。但《倒数五秒月牙》及《北极星洒落之夜》,感觉到她「放轻」来书写同志题材,特别是〈倒数五秒月牙〉,林妤梅对浅羽实樱的见面,淡淡的对话中,包裹着林妤梅对浅羽实樱很深的情感。

《彼岸花盛开之岛》也是一样,文字很轻柔,阅读时不会感到很难明白,但正如我之前所言,作者探讨的议题很大,读毕后要花时间消化细想。另外,这书某些桥段会着日本、台湾的影子。比如节日时会穿着特定服饰、唱歌跳舞,我会联想台湾原住民的节庆;至于那些山岳、神社,则会联想日本文化。由于对两地的文化有了解,所以很快进入〔岛〕的时空。

另一方面是她作为翻译者,如何处理自己的作品。李琴峰的华文翻译都是她亲自处理,没有假手于人。所以总有一种「特别的感觉」。我曾在〈首都的人民风景:《都柏林人》〉提及翻译的好坏,会影响读者欣赏作品。阅读李琴峰老师的翻译,一定没有这问题,因为没有人比她更清楚。有趣的是,当我阅读时,我会感觉上是在阅读她的华文作品,而非日语翻译作品。可见老师的语言天份很高。

琴峰老师透露会书写孩子可以决定是否「诞生」的题材。很期待她的新作。

~~~~~~~~~~

石蒜(彼岸花)(维基)—

https://zh.wikipedia.org/wiki/石蒜

【首位「芥川奖」获奖台湾人李琴峰聊写作心路】— https://www.facebook.com/taipeibookfair/posts/2318758338282119

【专访】李琴峰谈芥川奖新作《彼岸花盛开之岛》:一个将男性排除在宗教、政治体制之外的乌托邦—

https://www.thenewslens.com/amparticle/153666

《彼岸花盛开之岛》(博客来)—

https://www.books.com.tw/products/0010925054?sloc=main

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!