日本书房》战后日本的「他者/异物」:安部公房、后藤明生、林京子的「归乡」之路

作者|蔡钰凌(文字工作者)

2002年,在维也纳国家歌剧院举办的新年音乐会中,为了向来自各国的观众致意,主办单位鼓励与会者用母语向观众们问好。当时刚接任音乐总监的日本指挥家小泽征尔,突如其来地用中文说了一句:「新年好」。

小泽这个略为让人吃惊的选择,若单以「乐团中没有中国籍乐手」来解释,显然是不够的。这句「新年好」意味深长,包含了小泽是在奉天(今沈阳)出生、北京长大的殖民地第二代日本人这个成长背景,也涵括了他的童年与其父母的青春,更暗藏了小泽对中国的「乡愁」。

本业牙医的小泽父亲小泽开作,是个狂热的满洲拓殖鼓吹者,也是当时「满洲国」协和会的创始人之一。 「征尔」这个名字,来自他的两个关东军朋友——板垣征四郎和石原莞尔,显见小泽家具有浓厚的殖民主义氛围。当然,那时的小泽还只是个不知世事的孩子,不会懂得殖民地内部复杂交错的政治角力与权力倾轧。

然而,身为前殖民地后裔的我们,应该怎么去思考这句「新年好」呢?

这句「新年好」无疑代表了小泽对童年的怀念,这是殖民地第二代共享的生命经验。当时,很多日本人为了生存或信念,离乡背井,在「外地」(日本海外殖民地)落地生根。而当日本战败,从「外地」或战地被遣返回日本的近700万名「引扬者」(注)中,不少殖民地第二代是直到遣返船靠岸那一刻,才首次亲炙所谓「内地/祖国」的模样。不过,此时等待他们的却不是历劫归来后,来自同胞热情的抱拥,而是一连串的丧失——身分丧失、「祖国」丧失、记忆丧失,以及「故乡」丧失。

注:「引扬者」意指在日本战败后,从前殖民地被遣返回国的日本人。这个词汇在日本战后的语境中,带有与「本土的」、「纯正的」日本人区隔之意,略具有歧视意味,故文中加上引号标示。

其中不少人显然无法如小泽那般幸运,可以毫不犹豫直接表现出对「故乡」的乡愁。尤其当他们渐渐发觉,自己的「乡愁」中潜藏着另一种解释的可能,那就是支配者/侵略者对被支配者/被侵略者的恋恋不舍。此后,「乡愁」成为这群「在日日本人」生命中无法承受之重,成为他们心中回返不了的梦土,更成为他们一生反覆思考、书写的终极母题。

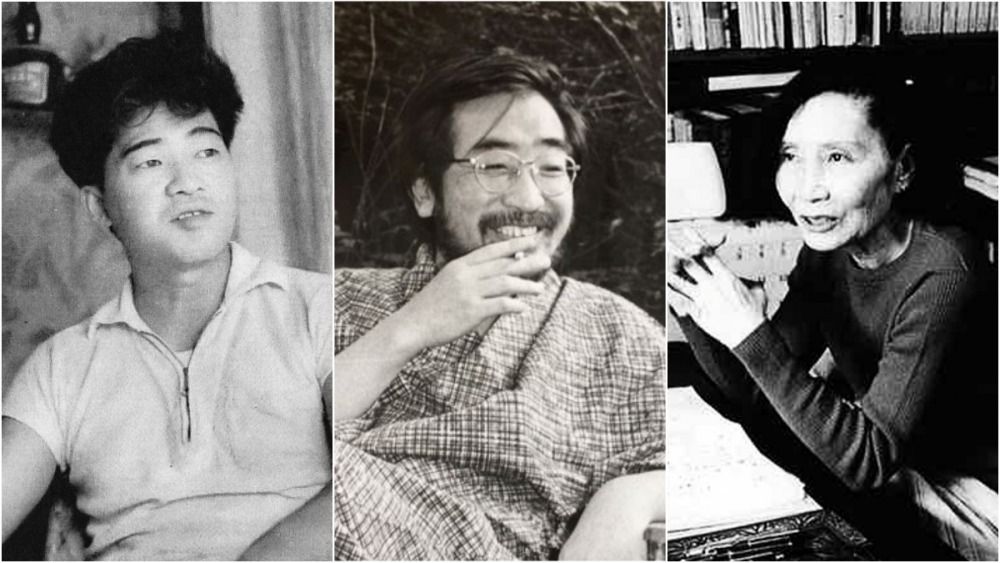

➤「沙漠」中的闭塞与出逃:安部公房(1924〜1993)

1951年,安部公房以〈墙壁:S.卡尔玛的犯行〉荣获芥川奖,作为「第二次战后派」于日本文坛华丽登场。在获奖前,深受存在主义和超现实主义影响的安部,已开始尝试运用变身、SF幻想等前卫主义手法,展现日常现实与超现实世界之间不合理的反转,以及处在其中的人的困境与异化问题。因此,他的作品充满了奇怪的场面、荒诞的情节,他善用象征手法给予特殊的寓意,并借此揭露人类社会的不合理性,探问人的出路。

在〈墙壁〉一作中,安部描写某天早晨突然失去姓名的男人,陷入完全不合理的生活状态的故事。透过这个让人联想起卡夫卡《变形记》的设定,安部试图讨论人陷入孤独之后的困境与异化。

这个创作逻辑,也延续到他后来的知名代表作《沙丘之女》(1962)。 《沙丘之女》的主人公是一个在海边沙丘上收集昆虫的男人,因天色渐晚,他被一名老翁骗进位于沙丘深处的破败房舍。察觉到落入骗局后,男人尝试以各种方式出逃,虽然经历数次失败,始终不放弃逃脱的决心。直到有一天,男人终于顺利爬出沙丘,却发现自己的内心早与多年的沙丘生活融合为一,男人再也不想离开沙丘了。

多数读者在阅读上述作品时,都是从人的异化与现代社会的疏离来讨论。然而,身为从「满洲」被遣返的「引扬者」,这里其实还暗喻了安部自身的身分认同危机与故乡的丧失。

由于父亲任职于满洲医大,1924年生于东京的安部,隔年即随同家人迁居奉天,整个童年、小学和中学都在奉天度过。高中时期安部回到「内地」就学,开始了在奉天和东京之间来来去去的生活,高中毕业后进入东京帝大医学部。

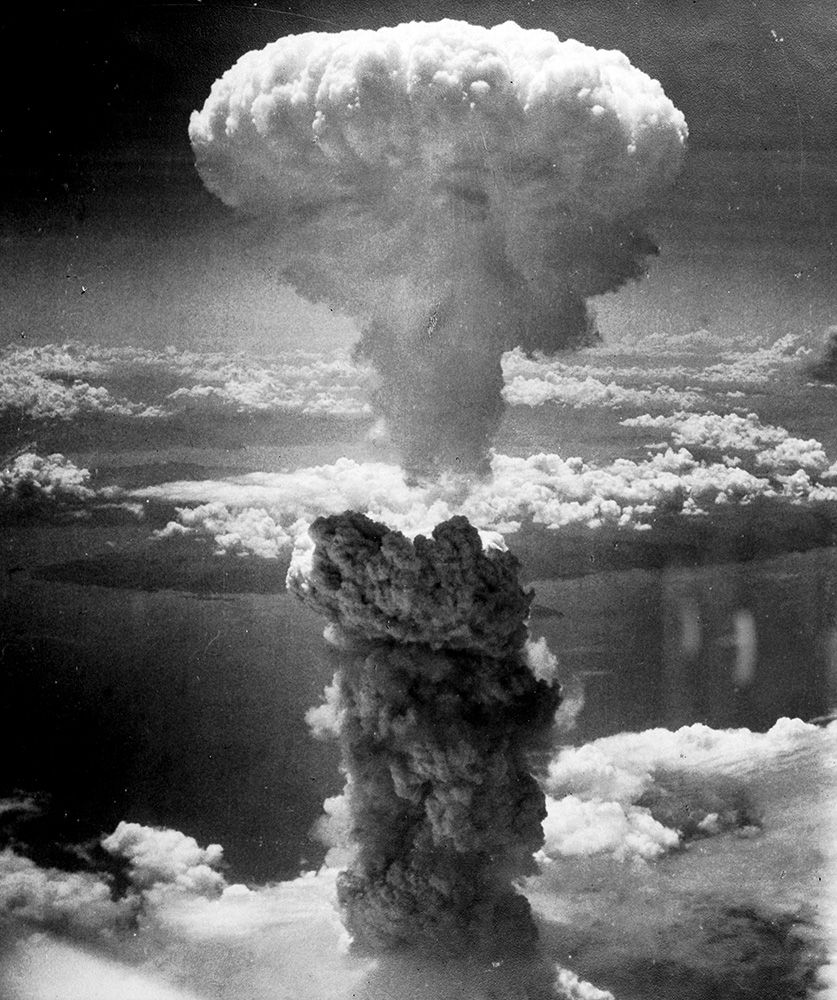

战争末期,由于日本本土粮食匮乏,他在1944年底托病返回奉天。就这样,安部一家在奉天迎接了「日本最长的一日」——1945年8月15日。 1946年秋,安部一家搭上遣返船,在长崎佐世保上岸,回归「祖国」。

安部鲜少提及这段经历,除了他认为作家应该避免讲述自己的经历,以免改不了「创作」经历的坏毛病外,或许也与他的奉天败战经验和被遣返经验有关。

日本战败后,安部在奉天亲身经历了阶级的瞬间反转和政权的瞬间毁坏。他们被苏联占领军赶出自宅,流离失所。其后短短的两三个月内,先是来了国民党政府,后又来了八路军,他亲眼目睹政策、政权和市容在短时间内,数度改弦易张。 1945年底父亲殁后,安部只能在街头叫卖汽水才得以存活。

而在遣返过程中,由于船上爆发霍乱疫情,遣返船禁止进入日本,被迫在外海下锚十多天。船上疾病蔓延、船舱脏乱、日常用品匮乏,不少被遣返者濒临疯狂。

得知安部这个特殊背景后,再重新检视上述两作,我们就不难发现其中带有安部个人的经验色彩。不管是〈墙壁〉中一夜间失去姓名的男人,或是《沙丘之女》中受困沙丘的男人,或许都可视为是安部前卫性地改编了自身的败战经验。而那围困住男人的沙丘和沙丘之女,则隐约暗示着安部熟悉的满洲风土和他的「乡愁」。这也正是在他早期作品中,屡屡出现沙丘意象的原因。

安部在《道路尽头的路标》(1948)中,透过小说叙事者「我」之口,反思自身与故乡的关系时,曾如此说道:

我的确存在于这个世界。我在忍耐周围的围逼,又像物体般存在着。可是故乡的存在,以及这种存在之间到底有多大的距离呢?

这种对「故乡」又爱又恨、欲拒还迎的态度,以各种形式充斥在安部的作品中,并蔓延至对人的身分与民族国家的质疑。

在安部鲜少被论及的《兽群们寻找故乡》(1957)一作中,主人公久木与周围人群关系疏离。他在沈阳城里始终无法找到日本人区,即便已经靠近,却仍不得其门而入。当他终于在一名中国青年的带领下找到日本人区后,日本人却因为久木没有能证实自己身分的证件,而将他拒斥在外。后来,他的证件被朝鲜人偷走,久木彻底失去身分,成为无国籍者。

安部借用久木的经历,质疑人的身分与民族国家之间的必然性。他认为两者的关系是反覆无常,甚至可能随时瓦解消散的。这个思考的根源,就是来自他的败战和遣返经验。

安部在思考「我是谁」的创作母题里,大量运用前卫性笔法隐喻人在现代社会的疏离与异化,同时还偷渡了他对民族国家和个人身分的质疑。以他自身的经验为例,当人的阶级、身分可以一夜翻转;当所谓的「祖国」、「故乡」视你为带病的他者而拒斥弃置时,你将不得其门而入,变成什么都不是。

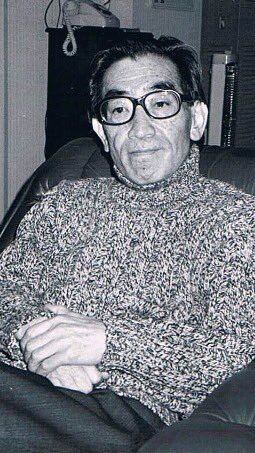

➤无名中尉之子的死亡恐惧:后藤明生(1932〜1999)

一名在朝鲜半岛永兴(今北韩咸镜南道金野郡)经营小杂货铺的步兵中尉预备役,在大日本帝国瓦解后,带着一家老小朝「祖国」日本逃亡。在这段跋山涉水、异常艰险的遣返过程中,步兵中尉和母亲陆续丧生,亲手埋葬他们两人的,是中尉的儿子,一个年仅13岁的少年。这个少年,就是后来日本战后文学「内向世代」的重要成员后藤明生。

后藤的曾祖父在「日韩合并」后,前往朝鲜半岛讨生活,此后一家人就在永兴落地生根。后藤于永兴寻常高等小学校(日本人学校)毕业后,1945年4月进入旧制元山公立中学校。但随之而来的是8月15日的玉音放送,一夜之间,他乡变异乡。 13岁的少年后藤亲手埋葬至亲的过程,和极其惨烈的败战与遣返经验,此后如同梦靥一般,一直纠缠着后藤,并体现在他初期的创作上。

1946年5月,经过十多天不间断的行进,少年后藤终于越过38度线,搭上返回「祖国」的遣返船,落脚于福冈,并转入旧制福冈县立朝仓中学校。为了早点被日本本土「同化」,少年非常努力地学习福冈惯用的筑前方言。高中毕业后,后藤进入早稻田大学第二文学部俄文科。这段时间,他耽读芥川龙之介、果戈里等人的作品,毕业论文更以果戈里为研究对象。之后,卡夫卡的《变形记》、《审判》、《城堡》等作品也对他产生极大的影响。

1955年11月,后藤以短篇小说〈红与黑的记忆〉于日本文坛初露头角。这篇获得第四届学生小说比赛(注)入选佳作的作品,因为评审川端康成给予候补作品第一名的评价,而备受注目。这篇连作家本人都仅视为习作、不太重视的处女作,若从朝鲜的败战经验和遣返经验这个视角观之,可说是后藤创作的原点,实具有重大的意义。

「学生小说比赛」是针对高中生、大学生举办的文学奖,每半年举行一次。该文学奖培养出不少重要作家,如1955年5月和1956年5月分别以〈温柔的人们〉和〈火葬之后〉获得佳作、入选佳作的大江健三郎。

〈红与黑的记忆〉以在朝鲜出生长大的少年「我」为叙事者,故事开端是「我」幼年时经历的曾祖父之死,后来又陆续经历了弟弟、叔母、春江、小英等近亲的死亡。进入中学后,在读了爱伦坡的短篇小说〈过早的埋葬〉时,「我」联想起曾经面对过的死亡,并由此引发了对死亡、甚至当时是否将亲人「过早埋葬」的恐惧。

因此,为了让自己可以在一瞬之间真正死亡,不至被「过早埋葬」,「我」最大的愿望是成为航空兵。然而,这个愿望却因日本战败而落空。最终,去不了航空队、无法如愿获得真正死亡保证的「我」抽起了烟,企图将「鲜红的肺叶」染黑。

在这篇小说中,后藤透过叙事者展现了对死亡的恐惧,和极其特殊的死亡观:在人并不想死时,却被迫面临意料之外、无视个人选择席卷而来的死亡,是人生最大的屈辱。

此外,爱伦坡的出现亦非偶然。爱伦坡在〈过早的埋葬〉中曾如此说道:

从人类连绵不绝的超常灾难中,我能列出许多个体的灾殃,在本质上,它们比这些大规模的灾难更具有苦难性。其实,真正的悲惨——终极的悲哀——是独特的,而不是普遍的。可怕的、终极的痛苦总是由个体来承担,而不是由群体来承受——让我们为此感谢仁慈的上帝吧!

由此,我们或许还可以读出后藤欲借爱伦坡表达的言外之意——这种被迫承受的不正常死亡,往往是由个人承受,而非群体。此处所言的群体,我们或可理解为是国家。

该作发表时,人们还不清楚后藤在文中描写的对「过早埋葬」和死亡的恐惧,是源于他自身的真实经验。直到十多年后,〈无名中尉之子〉这篇以其父为原型的小说发表后,人们才知道少年后藤在北韩遭逢的残酷经验。

然而,跟其他被遣返者一样,对少年后藤来说,人生的考验此后才正要开始。

〈红与黑的记忆〉发表4年后,后藤发表〈异乡人〉(原题〈山丘上〉,后更名),这是他首次直面自身朝鲜经验之作。小说中,后藤以小学五年级的Takeo为主角,描写他在朝鲜的生活。

Takeo在学艺会上被迫扮演朝鲜人,为此,他不仅和母亲哭诉,还故意欺负家中的朝鲜仆役泄愤。某天,Takeo和朋友设计将一名朝鲜少女骗至「德国人教会之丘」,打算好好教训她,但当天出现的却是另一个不认识的朝鲜少年。当朝鲜少年对他们吼到:「你们滚回日本去吧」,Takeo极度愤怒地将少年暴打了一顿,直到德国神父出面制止。

在朝鲜的土地上,外来的日本少年暴打本地的朝鲜少年,却得由德国神父出面制止。到底谁是这片土地上的「异乡人」?

透过Takao这个角色,后藤不仅直截了当戳破了殖民者建构出来的「一视同仁」的幻象,也表现出在朝日本人身分认同上的进退维谷:日本战败前,他们是「在朝日本人」;当日本战败、他们被遣返回日本后,却又发现身处「祖国」的自己,实际上是「在日日本人」。这种两头都靠不了岸的窘境,始终萦绕在后藤身上,成为后藤文学中阴魂不散的幽灵。

在1970年代后藤推出的一系列作品,如〈谁? 〉、〈什么? 〉、〈邻人〉等小说中,这抹异乡人的幽灵始终在其内晃晃悠悠。透过描写「引扬者」与团地生活的关系,后藤深刻地捕捉到这群「引扬者」在战后渐次失去「故乡」记忆的过程、荒芜浑沌的心理状态,以及屡屡被「祖国」日本排除的瞬间。从此,他们成为双重故乡丧失的「在日日本人」,一株无根草,而团地/日本则成为抹煞他们「故乡」记忆的流放地。

此后,后藤在他的代表作《夹击》和1970年代后半陆续完成的「引扬文学三部曲」(《梦话》、《往返》、《谎言般的日常》)中,持续不断地追问「我现在在哪里?」、「我是否有回归之所?」这个「异乡人」独有的难题。

➤飞越「东支那海」的蝴蝶:林京子(1930-2017)

1975年以〈祭场〉荣获第77届芥川奖殊荣的林京子,以描写自身的长崎原爆经验为人们所熟知。但许多人不知道的是,林京子在被爆前,曾在上海虹口度过近15年的幼年时光。

1930年8月,林京子出生于长崎市东山手町,因父亲工作的关系,不足一岁时就与家人一同移居上海。此后全家住在虹口密勒路(今峨嵋路)中国人杂居的弄堂内,邻居有房东老太婆一家、木匠、苦力、娼妇、巡警等等,整条弄堂仅有他们一户日本人。在1945年提早「引扬」回长崎之前,林京子都依傍黄浦江而居,黄浦江的风土遂成为她人格长成的重要部分。

1945年2月,林京子的父亲获知日本可能战败的消息后,匆匆忙忙买了票,让妻子隔天就赶紧带三个女儿回日本。当时,上海和长崎之间的海域已遍布美军设置的水雷,为了安全,他们走陆路回返。原本水路只需24小时的行程,陆路却得先从上海辗转到东北,再从东北经朝鲜,最后从朝鲜搭船回长崎,历时数天的折腾,才得以回到长崎谏早。

在此之前,林京子有两次短期回长崎躲避战祸的经历,分别是1932年的「一.二八」事变和1937年的淞沪会战。前者林京子年纪太小,没有记忆;后者则是她与「内地」的首次接触。而1945年3月开始的日本生活,可说是林京子真正直面「祖国」日本,结果却不太美好。

林京子与日本的第一个冲突,是转学事件。原本母亲想将她转入谏早的中学,却被校长严正拒绝,校长直言不讳,觉得他们这群在「外地」吃好喝好的人,竟然在本土粮食严重缺乏的时候回来,实在太不像话,因此冷言冷语拒绝了转学申请。母亲只得另寻他处,最后将她转入长崎县立高等女学校,但也因此让林京子遭遇了1945年8月9日——原子弹落于长崎的那一天,成为被爆者。

另一方面,入学后的林京子也发现自己与周围同学的语言问题。虽然都是日文,但林京子的日文和其他同学的日文有着不小的落差。一是林京子不太会说长崎方言,标准语的抑扬顿挫也与「内地」的不尽相同;二是林京子对汉字的想像是出自中国大陆的风土,比如她对「かわ」(汉字写成「河」或「川」)这一汉字的理解,是黄浦江那样的大江大河,而不是日本俳句世界中的涓涓细流。语言的落差让甫回「祖国」的林京子,再度品尝到被拒斥的滋味。

此外,被爆者的身分也让林京子往后的人生,反覆受到「祖国」的歧视和排挤。在她结婚生子,得知核辐射可能祸及下一代后,这个压力越发沉重。日后她多次表示,她的人生被1945年8月9日分成两半,前半的上海生活是平稳的、阳光灿烂的、正数的至福时代,被爆后的人生则是负数的、边缘的时代。

长崎被爆后,很长一段时间里林京子都在生死之间徘徊,无暇他顾。直到1972年中日恢复邦交,埋藏在她内心深处对上海的想望,跃出了内心。但听着电视新闻上,那些因为终于可以与中国做生意的商人「万岁、万岁」的欢呼声,让她不禁联想起幼年在上海听到的、络绎不绝的日军军靴声,因而让她对重回上海有诸多犹豫。

伴随着中日恢复邦交,日本兴起了「引扬文学」热潮,在藤原贞的「引扬」回忆录《流星依旧》热销的带动下,许多被遣返者纷纷提笔写下自己的「引扬」经验,造成一股「引扬」回忆录出版潮。这股「引扬」书写热,或许也牵引出了林京子的创作动能,她开始撰写自身的上海弄堂经验,在1979年发表带有自传性质的长篇小说《米歇尔的口红》。

迥异于《流星依旧》之类的「引扬」回忆录,在《米歇尔的口红》中,我们除了可看到林京子对「故乡」上海的眷恋外,还可看到她运用儿童视角,勾勒出上海内部支配者/侵略者与被支配者/被侵略者之间的多重空间和角力关系。不过,即使在这种失衡的关系中,密勒路仍是她心目中的中日乌托邦之所。

1981年8月,林京子终于下定决心,参加了上海.苏州五日游的旅行团,重回暌违了36年的上海。回日本后,她将这段新中国上海游记诉诸文字,于隔年7月出版长篇小说《上海》。在此书中,林京子透过小说叙述者「我」,表现其对重返「故乡」上海的踌躇,返回前的近乡情怯,以及最终发现新中国上海与她幼年时代的上海之间的落差。她敏锐察觉到,她幼年时代的上海,早已一去不复返。

此时,由于日本反核运动的内部纠葛,三年美国生活的影响,加上冷战局势、中日关系的变化,林京子看待上海的目光日渐扩大、深化。在〈黄砂〉(1988)中,林京子透过日本娼妇阿清一角,指出日本人群体的「内部排除」。

这项论述也与她身为被爆者、「外地」归来者的经验有关——不管是身体被中国苦力「污染」的日本娼妇阿清,或是身体已被「外地」及核辐射「污染」的林京子,他们都已经偏离了「纯正」的日本人轨道,成为日本本土必须排除的对象。

而在〈假面〉(1997)中,林京子藉由与昔日同窗一同回上海寻访「故乡」的经验,刻划出「故乡」上海对日本人「乡愁」的拒绝。透过小说叙事者「我」被「故乡」的拒绝,林京子让「我」深刻意识到,自己尚未摆脱支配者意识,更进一步感觉到自己/日本曾是支配者/侵略者的罪恶感。

林京子幡然醒悟,原来自己心中的「故乡」,还是具有支配者/侵略者构筑出来的虚构成分,而自己也始终没有从支配者/侵略者这一方脱出。从此,林京子阳光灿烂的「故乡」上海,产生了质变。这场时隔15年后的第二次上海行,完全超出了设定,从原本的怀旧之旅,变成确认自身「加害者」责任的拷问之旅。过去在《米歇尔的口红》、《上海》中,林京子恋慕的目光,以及这个目光所凝望的「故乡」上海,至此轰然瓦解。

小说的结尾,「我」已经失去了进入密勒路的勇气,只能带着曾经是「加害者」的罪恶感,在密勒路这个「我的『圣地』,亦是我的『耻部』」前伫足,等待着向童年玩伴明静告解。然而,明静是永远不会出现的。而「我」也明白,这不是一句「对不起」即可解决的事情,甚至连说句「对不起」,都显得过于轻浮。

此后,林京子终生不再踏足上海,其上海书写的产量亦锐减。

1998年,林京子参考了大量资料后,撰写长篇小说《预定时间》,试图勾勒出战争时期上海的日本知识分子的精神面貌,欲以此梳理自己所不理解、不曾参与过的「上海」。尔后很长一段时间,林京子只零星发表了几篇和上海有关的散文。直到2006年,在《群像》杂志创刊60周纪念号上,林京子才又再次发表以上海弄堂生活为主题的短篇小说〈啦啦啦,啦啦啦,〉。不过在这里,林京子称小说叙述者「我」为「弄堂的东洋人之子」,并透过中国少女「波波」这个角色,瓦解了密勒路中日乌托邦的幻景。

日本败战时身在平壤的散文家五木宽之,在〈殖民地遣返派的想法〉一文中,曾如此说道:

说起我们是作为压迫者的一族来到这片土地的,但在这其中,日本本土上原有的阶级对立的陈规旧辙仍原封不动的存在着。因为贫穷而逃到殖民地,却在那片土地上相对其他民族处于统治阶层的立场,当时就是这样一种异样的双重结构。

五木也曾提到,「内地」若是那么好的地方,为什么双亲会离开日本来到殖民地呢?

对此,日本文艺评论家尾崎秀树在〈「殖民地遣返派」的发言〉中,认为五木的这些说法,正是「非英雄性光荣逃脱」一代人的心声。而这不也是安部公房、后藤明生和林京子这一代人的心声吗。由此出发,我们重新思考这三个日本当代文学史中相异的遣返个案,不难发现这种「殖民地的伤痕」不只铭刻在殖民地,也铭刻在殖民主日本内部。

身为前殖民地后裔的我们,该如何去思考这三个案例和他们的文学创作,以及开头提及的小泽的那句「新年好」,也就当然成为我们清算殖民地历史时,不得不面对的课题。这不仅有助于我们深刻掌握殖民/被殖民问题,也蕴蓄着有助于殖民者真正脱殖民、被殖民者彻底去殖民的能量。 ●(原文于2018-08-27在OPENBOOK官网首度刊载)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐