我決定不再帶著羞恥感活著

也許是搬家耗光了能量,又遇上冬天,剛到溫哥華的一段日子,我跌入谷底。

我看見一個人發的帖子說,當你終於到達一個安全狀態,結束了“求生模式”,並開始有時間和精力關注自己的時候,你的精神狀態很可能在變好之前一度變得非常糟糕。

於是我做了件我從來都沒做過的事,那就是去找心理諮商師。我從來沒做過諮詢,一是因為我曾經的偏見,認為心理學大概是玄學。我相信人的狀態受外在環境影響,人需要向外走才能去拓展和調節和環境的關係,而過度關注自己的內心容易變得自戀。二是我因為擅長寫作,太習慣使用第三視角去看待一切,包括我自己,覺得什麼事情我都能梳理和消化,也確實沒遇到過不去的坎。

但在疫情之後,我的內心發生了深刻改變,有什麼東西永遠失去了。我陷入了無盡的慢性悲傷裡,很難再發自內心地感到快樂。就算開心的時候,也在背後潑自己冷水,不敢得意忘形。當眼前的日常像幻燈片一般切換,那黑色的空隙裡,心卻在往下沉,覺得下一秒就會掉進深淵,不得不打起精神才能把自己提溜住。

我仍然經常想到死亡,感覺到它在我意識里安營紮寨。好像曾經被死亡凝視過,就再也擺脫不了它如影隨形的目光。

接踵而至的是茫茫的虛無感,我開始覺得什麼都沒有意義,內心充滿倦怠和疲憊,沒有力氣去做我認為重要的事情——不,也許我再也不認為它們重要了。這種狀態並不痛苦,只是一種過於消極的平靜。

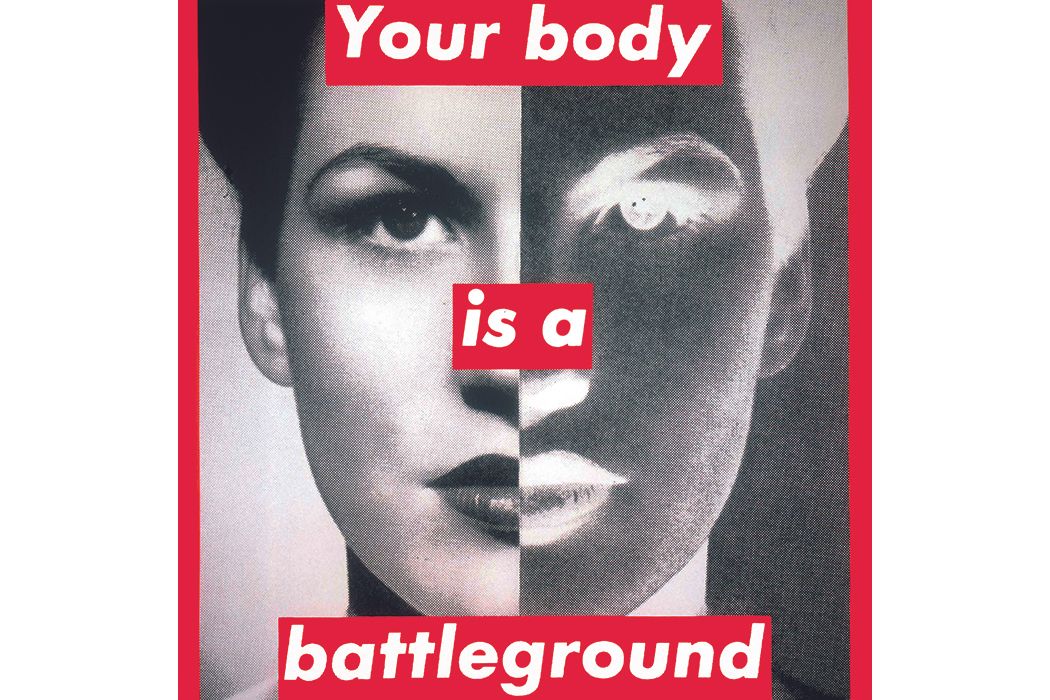

有那麼一段時間,我把一路支撐過我走過的、曾經構建了我精神堡壘的信仰,像自由主義、女權主義、進步主義的很多概念從底層開始反思,發現它們可以被我的經驗輕易解構。亂掉的線頭無法再整合起來,我順著這些線頭搜索那些新萌發的念頭,提出了以前不曾想過的問題,結果它們變得更難以整合——在這些時刻,我發現自己大腦空白,失去了可以憑藉的座標,不知道自己該相信什麼,不知道自己該是誰。彷彿站在「全盤推翻」過去的自己的邊緣,搖搖欲墜,茫然失措。

值得一提的是,我並不是一個多麼虔誠的“信徒”,我喜歡保持開放和質疑,始終在觀察女權和進步主義的“陰暗面”,但這並沒有阻礙我的參與。我在移民過程中受到的挫折也和它們無關,反而社群夥伴提供給了我重要的情感支持。真正詭異的是接近死亡的體驗,觸發了我對生命本質的疑問,在這個疑問得到解答之前,我好像沒有餘裕關心其他事情。

我努力嘗試抽離,去理解我到底在經歷什麼,卻無法突破,只能原地打轉。所以我意識到,也許我需要另一個視角的幫助。

諮商師是一位社群夥伴介紹的,她是中國人,在加拿大的第一代移民,所以她很熟悉在中國成長起來的人的心理問題的脈絡。她和一些只聆聽,卻不介入的諮商師不一樣,當她從我的敘述裡發現問題時,會果斷地提出疑問、表達看法和建議;這需要經驗,但更重要的是,我們得是合拍的人。在不長的諮商期裡,她說了許多深得我心的話。在她講出來之前,我或許尚不明了,但當她講出來的時候,我便知道這是我需要的,是我渴望從另一個人那裡得到的確認。她為我的內心世界打下了新的錨點,所以我想記錄下來。

我對諮商師說:“我感覺我再也回不到疫情前的自己了。我很難從內心深處感覺到快樂,我害怕我沒有辦法完全恢復。”

她問我,「疫情前的你是什麼樣的?」在我描述了曾經的我是多麼輕盈和躊躇滿誌之後,她說,「這說明之前的你生活在幻象裡,現在你已經打破了這個幻象。

我跟她詳細講了自己憂鬱的經歷,可怕的軀體化反應,也提到自己是怎麼走出來的。她說:「在我諮詢的生涯裡遇到過很多抑鬱的人,症狀和你類似,但你是唯一一個這樣走出來的人,你沒有意識到這有多難。有些人可能像你一樣,努力外出或運動,結果第二次就再也出不了門了。滑雪的原因,而是因為你本身就具備這樣的能力。

從來沒有人告訴我這樣的事,我當時呆住了,好像一束光從頭頂把蜷縮起來的我照亮。一直以來我賦予這段經歷的那種沉重的羞恥感——覺得自己“廢”、“浪費生命”、“無能”、“丟臉”,被強有力地翻轉了——原來我是一個英雄?

從那一刻開始,我對自己這段經歷的解讀,也翻轉了視角,我不再著眼於自己被移民系統踩在地上摩擦時是多麼狼狽無力,而是著眼於我用了多少方法去自救、去堅持完成這個艱鉅的任務,重新奪回了自己的自由。我在其中發揮了多麼巨大的能動性啊!我用上了所有的力量,金錢、時間、精力、心理承受力,還有上帝給的運氣,沒有一個地方沒有頂上。

我對移民體驗如此差評,以至於在很長時間裡都心存得不償失的悔恨,並把它轉化為自我攻擊——以為自己再強大一些,就不會走彎路。後來我才明白,這種可笑的自尊心正是傷害我最深的東西。實際上,所有人都在所有時候搞砸所有事,因為人都是很脆弱的。覺得自己本應高人一等,跌倒的時候才會碎得這麼厲害。

我對她講了很多我自己的“問題”,她卻說,你形容自己時的用詞充滿了你在自我理解時的個人特色,那就是嚴厲的評判,“你暴打自己一頓,還問自己為什麼痛? 我不明白,你為什麼要對自己那麼狠呢?

我說:「真的。給我造成最嚴重傷害的就是我自己。在我狀態最差的時候,我用最狠的話苛責自己。我在想,這是不是寫作者的壞習慣?我總是擅長用一個抽離的、外部的視角去做自我審查,然後就會產生很多的自責、自我控制。

「你的這種自責心理和很強的責任感,不是在狀態不好的這兩年才出現的,而是早就有的,它在成就你的同時也在傷害你,我們要想辦法,如何讓你的性格特質在成就你的同時不傷害你。

我們探討了原生家庭對我的影響。回想起小時候,媽媽是個很堅強、很嚴厲的女性,對自己、對別人的要求都很高。她總是鞭策自己,趕在時代前沿學習新的知識和技能,堪稱終身學習者。在我成長的過程裡,她一直都以那個批評我的角色存在,讓我意識到自己各方面不夠好。但當她的聲音消失後,我則代替她變成了那個批評自己的聲音,這讓我一直有種難以擺脫的羞恥感。

我和父母的關係很好,尤其是在我出國後。他們非常愛我,可說傾其所有,在我最困難的時候提供了無條件的支持。我任性地辭了工作去美國讀書、畢業後又閒逛了兩年,然後又去加拿大讀書、辦移民,花了家裡上百萬,雖然自己也有做part-time的工作,但只能勉強cover生活費。這其實讓我沒有機會去抵抗、消除那種羞恥感,反而讓羞恥感加重成了罪惡感,覺得對不起父母。

諮商師說,“這種羞恥感,是在你在成長的過程裡被植入的,是你習得的,你一直被他人告知“我應該是誰”,“我應該如何行為”,而這個和“我本質是誰”是矛盾的,這個不一致造成了痛苦。

「想想你為什麼總是需要自我控制,這種行為是為了滿足你的感受,外界讓你感受到什麼最多,就會成為你的priority。是他人對你的期待讓你想要控制自己。要去理解這種需要自我控制的感覺是怎麼形成的,而不是應和它、合理化它,別給它找任何理由。不要被它帶走,不要讓它給你蓋戳。

我想,自我控制的習慣,真的是為了滿足別人的期待,或是純粹因為不自信嗎?我並不是一個沒有主見的人,相反地我有獨立的思考能力和堅定的價值觀。但我也同時意識到,我天生就對他人有很強的同理心,我能很敏銳地察覺、理解別人的情緒、狀態變化,並且受其影響,這讓我很難不在乎別人的感受。

保持界線始終是一個挑戰,我一直在掙扎在這種同理他人和忠於自我的拉扯之間。所以我往往選擇拉開距離。我的自我確實有一部分取決於他人(尤其是我在乎的人)對我的看法,但我也十分珍重這樣的連結,這是我成長的一部分,甚至是存在價值的一部分。

我提到我在寫作上的心裡障礙。我不滿意自己之前寫的文章,甚至連看都不想再看。之前有獨立出版社跟我說好為我出一本書,我也答應得好好的,但是去年拖到今年,我都沒辦法動手去編輯這些文章。好像我對它們已經提不起興趣,或者說我已經不再認同那個階段的自己了。

諮商師覺得我的寫作受情緒影響太大,「要學會不以情緒為驅使去寫東西,尤其是很多自我懷疑、自我否定的情緒,這種自我懷疑並不是基於理智的質疑,它妨礙了你去感受這個世界,妨礙了你用理性去看到更深度的insights,你現在尚不具備駕馭這種平靜狀態的心智,無法穩定長久的、平穩的情緒,這種平靜應該是無條件的。

我們聊到了完美主義的問題,以及它如何阻礙了我的行動。 「事情做得好或不好,都不是讓你拒絕自己的理由。完美是不存在的,是虛無的。追求完美是因為你不認同自己。拿虛無的東西來證實自己,你就永遠不可能認可自己。

你的價值是你的存在本身,而不是追求一些外在的東西來支撐自己的存在。你的存在價值是已經確定的。憂鬱的核心是低價值感,是當你把自己全然否定的結果。你帶著沉重的低價值負擔,會過早撞上你的天花板。 」

聽到這段話的時候我心驚肉跳,眼淚爆發,彷彿那個深藏不露、捉摸不定的心魔,一下子被揪了出來。我也第一次真正理解,我為什麼受傷,為什麼我傷得壞掉了。我的羞恥心在不斷地要求我“變得更好”,又讓我過於擔憂自己的表現,這在平常的時候不致命,甚至還會有一些幫助,但在遇到重大挫折的時候,它破壞性的迴路被大大加強,一下子把我打倒了。

而我的自尊心還想掩蓋這一切。在表面的正常化之下,我依然處於一個極低的能量狀態,充滿羞恥、自責和恐懼,幾乎接近死亡,這讓我不得不去關心自我的掙扎,並被它的吵鬧所淹沒。

當我理解這一點的時候,我又能回想起那些無比自由的時刻了——我曾經對女權主義充滿好奇,總是投入地寫自己感興趣的話題,不斷進入心流狀態。在那裡,我聚精會神、廢寢忘食,忘了時間的流逝,自我和宇宙都一樣靜如止水,蕩然無存。這是我感受到自己存在價值的巔峰體驗,驅動它的只是嗜好,不問結果,也不計回報。

我還在大自然裡有過類似的體驗,那是不以佔有和獲取為目的的,純粹的存在喜悅。今年我拿到身分之後,就四處走了走。春天我去了菲律賓學潛水,在大海的深處追隨沙丁魚群游泳的時候,有那麼一瞬間,我忘了自己是人。雖然下一秒我就回過神來,但那一瞬間的絕對自由,令我全身心為之振奮。

我總是在尋找的,其實我早已經找到。我只是一遍遍因為懷疑自己而迷失,卻又一遍遍想起來了而已。

這麼多年來,女權社群之所以成為了我的舒適區,是否因為它提供了我正當化自我羞恥感的理由呢?因為在這個社群裡,大家從來不崇尚凸顯自我、居功自傲、好事留名,而是更崇尚平等,講究默默付出、支持他人、甘於為運動無私奉獻,並且時時刻刻反省自己的特權。於是我便可以心安理得──為了更偉大的事業,為了更多還在受苦受難的人,我理應妄自菲薄,理應自甘埋沒,我的羞愧反而給了我一種崇高的道德感、正義感。我們用這種道德感、正義感生產評判。我批判那些自私自利的人,也批判潛意識裡那個「自私自利」的我,我曾經多麼沉浸在這種自我感動中啊。

我原本決定,再也不寫任何自我揭露的文章,再也不把自己扒光了剝開來任由別人評判。但是,如果一個寫作者不寫她的恐懼,不寫她有深刻感受的遭遇,那還算是什麼寫作者呢?我受夠了因為顧忌別人的看法,而閹割、粉飾自己的真實想法,直到徹底撲滅自己的表達欲。

就算我再想迴避,我的持續低迷,都和在公共議題上喪失能動性有關──我已經離開中國太久了,不再熟悉國內的語境,便好像沒有了關心的資格。在海外的行動也好,言論也罷,既找不到介入的位置,也找不到落點,一切都只是關於我們該如何自處。疫情前,只有國內的人會罵,在國外的人瞎BB什麼?疫情後,連同溫層也會罵,在國外安全的人憑什麼替國內人勇敢?曾經為了從此可以寫不自我審查的文章,而決然接受不能回國的我,這時又失語了。

當女權運動還有「改變國家」如此宏大的願景的時候,也許我還不捨得醒來。然而,當結構性的改變不再可能,運動無法再經由向外的實踐去獲取新知,社群的封閉和內耗便變得難以忍受,這不得不說是一場理想主義的破滅。但我想說的是,女權主義送了我重要一程,它一再幫我破除幻象,自身卻也越發變成幻象,重複上演著陳腔濫調。在脫離了行動主義的議程後,它的熱鬧也與我無關。它的說教,我已經一個字都聽不下去了。人總要在誠實和正確之間做選擇,終究我人生的重要功課要自己來完成。

我決定不再帶著羞恥感活著,而是去擁抱好奇心和愛。

我之所以沒意識到「低價值感」的破壞性迴路,是因為我們都是這麼沉浸式成長的,不是嗎?父母「有條件的愛」和資本主義的社會都讓我們功利化地看待自己和他人,更別說這個極權國家一直在努力讓個體的生命無意義。基於負面情感的「努力」是許多中國人優秀的原因,卻也是我們的天花板。

我看到的一些中國人大半輩子都在用自己的能動性治癒、克服原生家庭和原生社會造成的創傷和虧空,不斷取得的「成績」都用來填補自己的匱乏感和不安全感,一旦不幸遭遇挫折更是會直接導向自我否定。我們好像從來沒有被肯定過,去發現、接受自己原本的樣子。

但我在西方社會接觸到的另一些人,更多把能動性用來探索、改造外在世界,在遭遇挫折的時候回過來反思一下自己的方式方法。這個初始設定太不一樣了,有人一開始就是被愛的,然後慢慢去學會愛別人,有些人的被愛是需要努力獲得的回報,於是愛別人也是為了自己能獲得愛。

這是一種病態的自戀,是被創傷所錨定的狀態。當你的自我牢牢地被外在的成敗得失所牽連,無論什麼好事壞事都將回饋到你的自我,人就是自我中心式的存在,這個世界也變成了自我的無度投射,這樣的狀態是無法去愛的。

因為缺愛所造成的低價值感,只能透過建立有愛的關係去修復。這個「愛」不是狹隘的浪漫愛,而是對他人的看見與理解、無條件的接受,對某件事物發自內心的興趣、熱愛、欣賞。在這種滋養性的關係中,人洞悉到了自己存在的價值,才能從根本上調整對自己的看法和與自我的關係。

最後,讓我們走向那個「終極問題」。我說:“我感覺到很大的虛無感,大多數事情對我來說都不再有意義,這令我很困擾。”

她說,「隨著你認知的發展,智慧也會增長,到一定程度,意義很容易會被消解,因為你學會了從不同的角度、高度看問題。意義破碎之後,會引發危機,整個大廈都可能崩塌。

為什麼接近死亡之後,緊接著就會面臨虛無?虛無感的原因是什麼?怎麼看待它?為什麼是我?尋找答案的過程零散而緩慢,但目前為止,我學習到的是:一直以來我都深受自由主義的影響,也在努力追求自由,這讓我過於重視自己的主體能動性,並且將自我抓得很緊。當遭遇死亡挑戰的時候,我不接受自我的消亡,我不接受別人不接受我的消亡。我曾經強烈的死亡焦慮——還有羞恥感,是的,就連」我可能會因為抑鬱而死掉」的這個想法,也讓我為自己感到恥辱——也許正源於內心的抵抗,但這個抵抗又注定不會勝利,因為死亡是無可協商、無可撼動的界線。

虛無不是在理性和自由的盡頭出現的東西,虛無就內嵌在這二者之中。因為自由強調的是建立在完善的自我意識之上的能動性(理性也正為此服務),這便同時將自我和宇宙萬物相區分和對立。我們將自己看做了“例外”,死亡也成為了不可“逾越”的他者。

為了獲取更多自由,一個人的自我意識不斷成長,足以克服重重障礙,但必然會在面臨死亡的命題時宕機。要度過這個危機,需要升級自己的認知系統,超越整個現代性對「生而為人」的意義建構,從內心深處破除主體性的幻象,回到我們有限的存在本身。

這也牽涉到在資本主義社會下,我們對「自由」的理解和感受的誤解,以為自由就是自我(慾望)的擴張,其實這只是最低級的自由(甚至是虛假的自由),而更進一步的自由建立在確認界線上,由此一個人得以協調和他者的關係。但最高級的自由,用黑格爾的話來說,是認識到宇宙萬物的對立統一關係。

我看了一些靈性學,然後找到了薩古魯,他對我很有幫助,也消除了許多我對靈性學的誤解。例如他說:靈性不是為了找到自己,而是為了失去自己。你願意失去你稱之為「我自己」的一切。

他有一段話對我產生了決定性影響:

「不幸的是,今天在這個世界上,大部分的人,最後的時刻到來時,他們死去時,他們並不害怕,他們沒有痛苦,他們只是變得迷茫,有一種迷茫的表情,因為他們一生都只活在了他們的想法和情感中,他們從來沒有真正活過(they never live their life)。 ,那就是生命。宇宙更重要?

你太受頭腦控制,甚至連你腦中的東西都不是你的。整個靈性的進程就是從頭腦活動轉化為生命過程,你是一個帶著頭腦的生命,還是一個帶著生命的頭腦?你是一個生命!生命可能被毒害,只是由於一個錯誤的念頭,或者一個錯誤的情緒,一個錯誤的概念。或是一個對你來說錯誤的人生觀。

如果你作為一個生命迴響著,你會明確地知道,你的生命不是獨立的,它與宇宙間的萬事萬物都是相連的,你不可能錯過這一點。只有你過度關注你的頭腦,或過度捲入你的身體,你才會成為一個孤立的存在。你要投入生命的過程,而非身體的過程、心靈的過程。 」

最近,我和小西聊了釋迦牟尼(她很驚訝,因為我向來對宗教不屑一顧,卻這麼快就把興趣從社科轉向靈性學)。釋迦牟尼原本是個養尊處優、不食人間煙火的王子,但偶然在宮殿外看到了窮苦人的生老病死,內心大受震撼,從此離開宮殿開始了漫長的苦行,想要找出死亡的原因。很久很久之後,歷經千辛萬苦的他終於覺悟到:死的原因是生。就這麼簡單。

小西說,他堅持用飢餓磨練自己,立志要找到死亡的原因,結果餓得快死的時候,有一個好心的女孩給了他一碗牛奶,他就喝下去了。你知道嗎?我覺得他和解了。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦