我决定不再带着羞耻感活着

也许是搬家耗光了能量,又遇上冬天,刚到温哥华的一段日子,我跌入谷底。

我看见一个人发的帖说,当你终于到达一个安全状态,结束了“求生模式”,并开始有时间和精力关注自己的时候,你的精神状态很可能在变好之前一度变得非常糟糕。

于是我做了件我从来都没做过的事,那就是去找心理咨询师。我从来没做过咨询,一是因为我曾经的偏见,认为心理学大概是玄学。我相信人的状态受外部环境影响,人需要向外走才能去拓展和调节和环境的关系,而过于关注自己的内心容易变得自恋。二是我因为擅长写作,太习惯使用第三视角去看待一切,包括我自己,觉得什么事情我都能梳理和消化,也确实没遇到过不去的坎。

但在疫情之后,我的内心发生了深刻改变,有什么东西永远失去了。我陷入了无尽的慢性悲伤里,很难再发自内心地感到快乐。哪怕开心的时候,也在背后泼自己冷水,不敢得意忘形。当眼前的日常像幻灯片一般切换,那黑色的空隙里,心却在往下沉,觉得下一秒就会掉进深渊,不得不打起精神才能把自己提溜住。

我仍然经常想到死亡,感到它在我意识里安营扎寨。好像曾经被死亡凝视过,就再也摆脱不了它如影随形的目光。

接踵而至的是茫茫的虚无感,我开始觉得什么都没有意义,内心充满倦怠和疲惫,没有力气去做我认为重要的事情——不,也许我再也不认为它们重要了。这种状态并不痛苦,只是一种过于消极的平静。

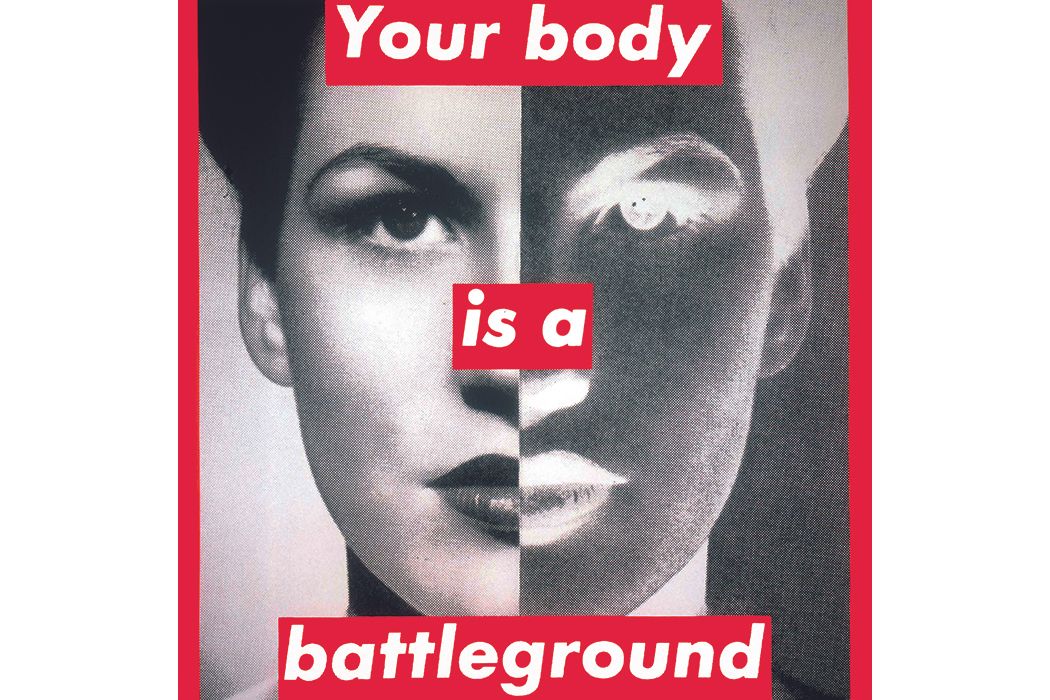

有那么一段时间,我把一路支撑过我走过来的、曾经构建了我精神堡垒的信仰,像自由主义、女权主义、进步主义的很多概念从底层开始反思,发现它们可以被我的经验轻易解构。乱掉的线头无法再整合起来,我顺着这些线头搜索那些新萌发的念头,提出了以前不曾想过的问题,结果它们变得更难以整合——在这些时刻,我发现自己大脑空白,失去了可以凭借的坐标,不知道自己该相信什么,不知道自己该是谁。仿佛站在“全盘推翻”过去的自己的边缘,摇摇欲坠,茫然失措。

值得一提的是,我并不是一个多么虔诚的“信徒”,我喜欢保持开放和质疑,始终在观察女权和进步主义的“阴暗面”,但这并没有阻碍我的参与。我在移民过程中受到的挫折也和它们无关,反而社群伙伴提供给了我重要的情感支持。真正诡异的是接近死亡的体验,触发了我对生命本质的疑问,在这个疑问得到解答之前,我好像没有余裕关心其他事情。

我努力尝试抽离,去理解我到底在经历什么,却无法突破,只能原地打转。所以我意识到,也许我需要另一个视角的帮助。

咨询师是一个社群伙伴介绍的,她是中国人,在加拿大的第一代移民,所以她很熟悉在中国成长起来的人的心理问题的语境。她和一些只聆听,却不介入的咨询师不一样,当她从我的叙述里发现问题时,会果断地提出疑问、表达看法和建议;这需要经验,但更重要的是,我们得是合拍的人。在不长的咨询期里,她说了许多深得我心的话。在她讲出来之前,我或许尚不明了,但当她讲出来的时候,我便知道这是我需要的,是我渴望从另一个人那里得到的确认。她为我的内心世界打下了新的锚点,所以我想记录下来。

我对咨询师说:“我感觉我再也回不到疫情前的自己了。我很难从内心深处感觉到快乐,我怕我没有办法完全恢复。”

她问我,“疫情前的你是什么样的?”在我描述了曾经的我是多么轻盈和踌躇满志之后,她说,“这说明之前的你生活在幻象里,现在你已经打破了这个幻象。今后你不但能够重新感受到快乐,还能到达你之前无法到达的境界。”

我跟她详细讲了自己抑郁的经历,可怕的躯体化反应,也提到自己是怎么走出来的。她说:“在我咨询的生涯里遇到过很多抑郁的人,症状和你类似,但你是唯一一个这样走出来的人,你没有意识到这有多难。有些人可能像你一样,努力外出或者运动,结果第二次就再也出不了门了。但你在第一次尝试改变时感受到了效果,就坚持了下来,这才很罕见。这不是偶然,也不是你的朋友或者滑雪的原因,而是因为你本身就具备这样的能力。你是那种只需要外界稍微给一点刺激,就能起来的人。”

从来没有人告诉我这样的事,我当时呆住了,好像一束光从头顶把蜷缩起来的我照亮。一直以来我赋予这段经历的那种沉重的羞耻感——觉得自己“废”、“浪费生命”、“无能”、“丢脸”,被强有力地翻转了——原来我是一个英雄?

从那一刻开始,我对自己这段经历的解读,也翻转了视角,我不再着眼于自己被移民系统踩在地上摩擦时是多么狼狈无力,而是着眼于我用了多少方法去自救、去坚持完成这个艰巨的任务,重新夺回了自己的自由。我在其中发挥了多么巨大的能动性啊!我用上了我所有的力量,金钱、时间、精力、心理承受力,还有老天给的运气,没有一个地方没有顶上。

我对移民体验如此差评,以至于在很长时间里都心存得不偿失的悔恨,并把它转化为自我攻击——以为自己再强大一些,就不会走弯路。后来我才明白,这种可笑的自尊心正是伤害我最深的东西。实际上,所有人都在所有时候搞砸所有事,因为人都是很脆弱的。觉得自己本应高人一等,摔倒的时候才会碎得这样厉害。

我对她讲了很多我自己的“问题”,她却说,你形容自己时的用词充满了你在自我理解时的个人特色,那就是严厉的评判,“你暴打自己一顿,还问自己为什么疼?我不明白,你为什么要对自己那么狠呢?”

我说:“真的。给我造成最严重伤害的就是我自己。在我状态最差的时候,我用最狠的话苛责自己。我在想,这是不是写作者的坏习惯?我总是擅长用一个抽离的、外部的视角去做自我审查,然后就会产生很多的自责、自我控制。”

“你的这种自责心理和很强的责任感,不是在状态不好的这两年才出现的,而是早就有的,它在成就你的同时也在伤害你,我们要想办法,如何让你的性格特质在成就你的同时不伤害你。”

我们探索了原生家庭对我的影响。回想起小时候,妈妈是个很坚强也很严厉的女性,对自己、对别人的要求都很高。她总是鞭策自己,赶在时代前沿去学习新的知识和技能,堪称一个终身学习者。在我成长的过程里,她一直都作为那个批评我的角色存在,让我意识到自己方方面面不够好。但当她的声音消失后,我则代替她变成了那个批评自己的声音,这让我一直有种难以摆脱的羞耻感。

我和我父母的关系很好,尤其是在我出国之后。他们非常爱我,可说倾其所有,在我最困难的时候提供了无条件的支持。我任性地辞了工作去美国读书、毕业后又闲晃了两年,然后又去加拿大读书、办移民,花了家里上百万,虽然自己也有做part-time的工作,但只能勉强cover生活费。这其实让我没有机会去抵抗和消除那种羞耻感,反而让羞耻感加重成了负罪感,觉得对不起父母。

咨询师说,“这种羞耻感,是在你在成长的过程里被植入的,是你习得的,你一直被他人告知“我应该是谁”,“我应该如何行为”,而这个和“我本质是谁”是矛盾的,这个不一致造成了痛苦。”

“想想你为什么总是需要自我控制,这种行为是为了满足你的感受,外界让你感受到什么最多,就会成为你的priority。是他人对你的期待让你想要控制自己。要去理解这种需要自我控制的感觉是怎么形成的,而不是应和它、合理化它,别给它找任何理由。你需要开始练习,在自我评判的冲动出现的一瞬间,抓住这个感觉,不要被它带走,不要让它给你盖戳。真正的正念是自我观察,增长勇气,这就是培养勇气的那把钥匙。”

我想,自我控制的习惯,真的是为了满足他人的期待,或者纯粹因为不自信吗?我并不是一个没有主见的人,相反我有独立的思考能力和坚定的价值观。但我也同时意识到,我天生就对他人有很强的共情力,我能很敏锐地察觉、理解别人的情绪、状态变化,并且受其影响,这让我很难不在乎别人的感受。

保持边界始终是一个挑战,我一直挣扎在这种共情他人和忠于自我的拉扯之间。所以我往往选择拉开距离。我的自我确实有一部分取决于他人(尤其是我在乎的人)对我的看法,但我也十分珍重这样的连接,这是我成长的一部分,甚至是存在价值的一部分。

我提到我在写作上的心里障碍。我不满意自己之前写的文章,甚至连看都不想再看。之前有独立出版社和我说好为我出一本书,我也答应得好好的,但是去年拖到今年,我都没法动手去编辑这些文章。好像我对它们已经提不起兴趣,或者说我已经不再认同那个阶段的自己了。

咨询师觉得我的写作受情绪影响太大,“要学会不以情绪为驱使去写东西,尤其是很多自我怀疑、自我否定的情绪,这种自我怀疑并不是基于理智的质疑,它妨碍了你去感受这个世界,妨碍了你用理性去看到更深度的insights,你现在尚不具备驾驭这种平静状态的心智,无法稳定长久的、平稳的情绪,这种平静应该是无条件的。”

我们聊到了完美主义的问题,以及它如何阻碍了我的行动。“事情做得好或者不好,都不是让你拒绝自己的理由。完美是不存在的,是虚无的。追求完美是因为你不认可自己。拿虚无的东西来证实自己,你就永远不可能认可自己。

你的价值是你的存在本身,而不是追求一些外界的东西来支撑自己的存在。你的存在价值是已经确定的。抑郁的核心是低价值感,是当你把自己全然否定的结果。你带着沉重的低价值负担,会过早地撞上你的天花板。”

听到这段话的时候我心惊肉跳,眼泪爆发,仿佛那个深藏不露、捉摸不定的心魔,一下子被揪了出来。我也第一次真正理解,我为什么受伤,而且为什么伤得坏掉了。我的羞耻心在不断地要求我“变得更好”,又让我过于担忧自己的表现,这在平常的时候不致命,甚至还会有一些帮助,但在遇到重大挫折的时候,它破坏性的回路被大大加强,一下子把我打倒了。

而我的自尊心还想掩盖这一切。在表面的正常化之下,我依然处于一个极低的能量状态,充满羞耻、自责和恐惧,几乎接近死亡,这让我不得不去关心自我的挣扎,并被它的吵闹所淹没。

当我理解这一点的时候,我又能回想起那些无比自由的时刻了——我曾经对女权主义充满好奇,总是投入地写自己感兴趣的话题,不断进入心流状态。在那里,我聚精会神、废寝忘食,忘记了时间的流逝,自我和宇宙都一样静如止水,荡然无存。这是我感受到自己存在价值的巅峰体验,驱动它的只是爱好,不问结果,也不计回报。

我还在大自然里有过类似的体验,那是不以占有和获取为目的的,纯粹的存在喜悦。今年我拿到身份之后,就四处走了走。春天我去了菲律宾学潜水,在大海的深处追随沙丁鱼群游泳的时候,有那么一瞬间,我忘记了自己是人。虽然下一秒我就回过神来,但是那一瞬间的绝对自由,令我全身心为之振奋。

我总是在寻找的,其实早已经找到。我只是一遍遍因为怀疑自己而迷失,却又一遍遍想起来了而已。

这么多年来,女权社群之所以成为了我的舒适区,是否因为它提供了我正当化自我羞耻感的理由呢?因为在这个社群里,大家从来不崇尚凸显自我、居功自傲、好事留名,而是更崇尚平等,讲究默默付出、支持他人、甘于为运动无私奉献,并且时时刻刻反省自己的特权。于是我便可以心安理得——为了更伟大的事业,为了更多还在受苦受难的人,我理应妄自菲薄,理应自甘埋没,我的羞愧反而给了我一种崇高的道德感、正义感。我们用这种道德感、正义感生产着评判。我批判那些自私自利的人,也批判潜意识里那个“自私自利”的我,我曾经多么沉浸在这种自我感动中啊。

我原本决定,再也不写任何自我暴露的文章,再也不把自己扒光了剥开来任由别人评判。但是,如果一个写作者不写她的恐惧,不写她有深刻感受的遭遇,那还算什么写作者呢?我受够了因为顾忌别人的看法,而阉割、粉饰自己的真实想法,直到彻底扑灭自己的表达欲。

就算我再想回避,我的持续低迷,都和在公共议题上丧失能动性有关——我已经离开中国太久了,不再熟悉国内的语境,便好像没有了关心的资格。在海外的行动也好,言论也罢,既找不到介入的位置,也找不到落点,一切都只是关于我们该如何自处。疫情前,只有国内的人会骂,在国外的人瞎BB什么?疫情后,连同温层也会骂,在国外安全的人凭什么替国内人勇敢?曾经为了从此可以写不自我审查的文章,而决然接受不能回国的我,这时又失语了。

当女权运动还有“改变国家”如此宏大的愿景的时候,也许我还不舍得醒来。然而,当结构性的改变不再可能,运动无法再经由向外的实践去获取新知,社群的封闭和内耗便变得难以忍受,这不得不说是一场理想主义的破灭。但我想说的是,女权主义送了我重要一程,它一再帮我破除幻象,自身却也越发变成幻象,重复上演着陈词滥调。在脱离了行动主义的议程后,它的热闹也与我无关。它的说教,我已经一个字都听不下去了。人总要在诚实和正确之间做出选择,终究我人生的重要功课要自己来完成。

我决定不再带着羞耻感活着,而是去拥抱好奇心和爱。

我之所以没意识到“低价值感”的破坏性回路,是因为我们都是这么沉浸式成长起来的,不是吗?父母“有条件的爱”和资本主义的社会都让我们功利化地看待自己和他人,更别说这个极权国家一直在努力地让个体的生命无意义。基于负面情感的“努力”是很多中国人优秀的原因,却也是我们的天花板。

我看到的一些中国人大半辈子都在用自己的能动性治愈、克服原生家庭和原生社会造成的创伤和亏空,不断取得的“成绩”都用来填补自己的匮乏感和不安全感,一旦不幸遭遇挫折更是会直接导向自我否定。我们好像从来没有被肯定过,去发现和接受自己原本的样子。

但我在西方社会接触到的另一些人,更多把能动性用来探索、改造外部世界,在遭遇挫折的时候回过来反思一下自己的方式方法。这初始设定太不一样了,有人一开始就是被爱的,然后慢慢去学会爱别人,另一些人的被爱是需要努力获得的回报,于是爱别人也是为了自己能获得爱。

这是一种病态的自恋,是被创伤所锚定的状态。当你的自我牢牢地被外界的成败得失所牵连,无论什么好事坏事都将反馈到你的自我,人就是自我中心式的存在,这个世界也变成了自我的无度投射,这样的状态是无法去爱的。

因为缺爱所造成的低价值感,只能通过建立有爱的关系去修复。这个“爱”不是狭隘的浪漫爱,而是对他人的看见和理解、无条件的接受,对某件事物发自内心的兴趣、热爱、欣赏。在这种滋养性的关系中,人洞悉到了自己存在的价值,才能从根本上调整对自己的看法和与自我的关系。

最后,让我们走向那个“终极问题”。我说:“我感觉到很大的虚无感,大多数事情对我来说都不再有意义,这令我很困扰。”

她说,“随着你认知的发展,智慧也会增长,到一定程度,意义很容易会被消解,因为你学会了从不同的角度、高度看问题。意义破碎之后,会引发危机,整个大厦都可能崩塌。你要再往前走,面临的是创新,创新是重新认识自己、定义自己的过程。”

为什么在接近死亡之后,紧接着就会面临虚无?虚无感的原因是什么?怎么看待它?为什么是我?寻找答案的过程零散而缓慢,但目前为止,我学习到的是:一直以来我都深受自由主义的影响,也在努力追求自由,这让我过于重视自己的主体能动性,并且将自我抓得很紧。当遭遇死亡挑战的时候,我不接受自我的消亡,我不接受别人不接受我的消亡。我曾经强烈的死亡焦虑——还有羞耻感,是的,就连”我可能会因为抑郁而死掉”的这个想法,也让我为自己感到耻辱——也许正源于内心的抵抗,但这个抵抗又注定不会胜利,因为死亡是无可协商、无可撼动的界限。

虚无并不是在理性和自由的尽头出现的东西,虚无就内嵌在这二者之中。因为自由强调的是建立在完善的自我意识之上的能动性(理性也正为此服务),这便同时将自我和宇宙万物相区分和对立。我们将自己看做了“例外”,死亡便也成为了不可“逾越”的他者。

为了获取更多自由,一个人的自我意识不断生长,足以克服重重障碍,但必然会在面临死亡的命题时宕机。要度过这个危机,需要升级自己的认知系统,超越整个现代性对“生而为人”的意义建构,从内心深处破除主体性的幻象,回到我们有限的存在本身。

这也涉及到在资本主义社会下,我们对“自由”的理解和感受的误区,以为自由就是自我(欲望)的扩张,其实这只是最低级的自由(甚至是虚假的自由),而更进一步的自由建立在确认界限上,由此一个人得以协调和他者的关系。但最高级的自由,用黑格尔的话说,是认识到宇宙万物的对立统一关系。

我看了一些灵性学,然后找到了萨古鲁,他对我很有帮助,且消除了很多我对灵性学的误解。比如他说:灵性不是为了找到自己,而是为了失去自己。你愿意失去你称之为“我自己”的一切。

他有一段话对我产生了决定性影响:

“不幸的是,今天在这个世界上,大部分的人,最后的时刻到来时,他们死去时,他们并不害怕,他们没有痛苦,他们只是变得迷惘,有一种迷惘的表情,因为他们一生都只活在了他们的想法和情感中,他们从没有真正活过(they never live their life)。你必须明白,这很重要:你的脑子里有一个心理现实,而另外有一个存在的现实,那就是生命。大多数人错把他们的心理现实当做存在本身。你的想法和情感变得比宇宙更重要,不是吗?你所想的和感觉的乱七八糟的东西,是不是已经变得比宇宙更重要?你让你的创造比那更大的创造更重要,这意味着你必会受苦。

你太受头脑控制,甚至连你头脑中的东西都不是你的。整个灵性的进程就是从头脑活动转化为生命过程,你是一个带着头脑的生命,还是一个带生命的头脑?你是一个生命!生命可能被毒害,仅仅是由于一个错误的念头,或者一个错误的情绪,一个错误的概念。或者一个对你来说错误的人生观。

如果你作为一个生命回响着,你会明确地知道,你的生命不是独立的,它与宇宙间的万事万物都是相连的,你不可能错过这一点。只有你过度关注你的头脑,或者过度卷入你的身体,你才会成为一个孤立的存在。你要投入生命的过程,而非身体的过程、头脑的过程。”

最近,我和小西聊起了释迦牟尼(她很惊讶,因为我向来对宗教不屑一顾,却这么快就把兴趣从社科转向灵性学)。释迦牟尼原本是个养尊处优、不食人间烟火的王子,但偶然在宫殿外看到了穷苦人的生老病死,内心大受震撼,从此离开宫殿开始了漫长的苦行,想要找出死亡的原因。很久很久之后,历经千辛万苦的他终于觉悟到:死的原因是生。就这么简单。

小西说,他坚持用饥饿磨炼自己,立志要找到死亡的原因,结果饿得快死的时候,有一个好心的女孩给了他一碗牛奶,他就喝下去了。你知道吗?我觉得他和解了。