副業是在香港中文大學教書,主業是玩貓。

《香港第一课》21. 为什么立法会议员只懂批评不会建设?

因为香港的政治制度要求立法会议员多批评,不要求也不鼓励他们懂建设。上文提到行政长官施政举步维艰的其中一个原因,是难以在立法会中得到支持。不过,这并不等于立法会在香港政制中的权力就十分巨大。相反,香港的政制在设计上阻碍行政长官的同时,也使得立法会未能发挥一个立法机关应有的角色。相对于责怪行政和立法互拉后腿,制度上其实本来就不容许两者有效运作。

前文提到由于制度上的缺陷,行政长官的民意支持度总体来说只会跌、不会升。然而在行政长官支持度和认授低落的同时,作为监督者的立法会却没有因而受惠,支持度和认授同样低落,两者仿如竞逐民意下限。当中的原因,在于立法会在设计上的功能就被严重限制,而过上限制使得其工作不被重视,立法会渐渐变成政治表演的场所,而这个趋向又反过来拖累政府的正常运作。

香港立法会和世界各地的议会一样,首要功能固然是要代表民意。不过香港立法会无论是选举方式和议事制度,都使它无法好好发挥民意代表的功能。现时香港立法会有七十个议席,当中一半由地区直选产生,另一半由功能界别产生。所谓功能界别,很大程度上和行政长官选举中的选举委员会相重叠。选举委员会中有渔农界、保险界和法律界,立法会功能界别当中一样有渔农界、保险界和法律界。不同的地方,在于每个界别选举委员会中所占的席数不一,但在立法会当中则一般只有一席。

功能界别的出现正正是立法会不能「好好议事」的一个重要原因,因为它大幅扭曲了立法会的代表性。前文谈及所有选举委员会的制度问题,在立法会功能界别当中同样适用:一)界别的成立没有客观标准;二)界别选民地位的定义没有客观标准;三)每个界别的代表人数差距极大;和四)大多数市民无权参与。举个例,商界(第一)的选民只限香港总商会会员,商界(第二)的选民则只限香港中华总商会会员,其他的商人和组织都不被排除在外。因为这些限制,在二零一六年的立法会选举中,就有十二名候选人循功能界别自动当选。回顾自特区成立以来的五届立法会选举,有三个界别(乡议局、进出口界及商界(二))从来都是自动当选,一次正式竞争都没有。自动当选的出现,代表他们的界别在选举前已各自被不同的政治力量所垄断,其他势力明白就算参选也枉废心思。换言之,功能界别的设立可确保个别政治势能在立法会当中稳夺席位,违反民主原则。

非建制阵营在功能界别当中一般只有法律、教育、社会福利,和卫生服务界有稳定的支持,以及在少数界别有能力竞争,其余多数界别都是建制阵营的囊中物。透过界别划分和选民界定,功能界别成为了亲政府的建制派议员在立法会保持过半数的关键。以二零一六年的立法会选举为例,建制阵营在地区直选的得票为八十七万票,占百分之四十;非建制阵营得票为一百一十九万票,占百分之五十五。只看地区直选的话,建制阵营占十六席,非建制阵营占十九席,比例尚算合理。但再加上功能界别的议席后,则变成建制阵营占四十席,非建制阵营占二十九席,中间派占一席。换言之,透过功能界别的加持,明明是非建制阵营的得票较多,大多数的议席却会落在建制阵营之中。

这是制度设计的一部分。在订立《基本法》的时候,中央政府很明白如果立法会全部议席由一人一票产生,他们便不能控制谁是立法会的多数派。然而透过保留功能界别以及背后的利益交易,中央政府就可以很大程度上左右立法会的派别构成。自特区成立以来,主流民意一直要求取消功能界别制度,唯自二零零四年起地区直选和功能界别的议席比例就一直都没有改变过,维持各占一半,政府也未能承诺最终取消功能界别。

功能界别的存在保持了建制阵营在议会的主导权,却同时带来一个很坏的后果:市民对立法会的期望改变。在一个正常的议会当中,选民投票选出议员时的其中一个考量,是议会的构成会如何影响议案的处理。在理性选择的框架下,支持某项政策的选民理应投最有能力落实此政策的候选人一票,好让他们在议会中占多数,然后通过相关的法案。实际上的选民的考量当然会复杂很多,例如有些选民会接受他们的代表在必要时妥协,另一些的选民却会希望他们的代表立场坚定,甚至「有破坏没建设」,但求阻碍他们眼中的恶法通过。问题的重点,在于当选民认为他们支持的政党或派别永远无法成为多数的时候,选民的思考便会倾向后者多一点,对候选人能力的评估也从重视审议的能力变成破坏的能力。

香港立法会的情况正正就是这样。因为无论一项议案在市民心目中如何的不受欢迎,建制阵营也会有足够的票数强行通过,于是选民逐渐发现立法会不能真正议政。碍于选举制度的不公平,即使非建制阵营在选票数目上赢得多数,也不能转换成议席上的多数。政府也发现他们不用真的和所有的议员建立良性互动,只要通过前文论及的利益交易稳住建制阵营即可。如是者,立法会失去审议功能,选民对议员的要求也慢慢从慎思变为敢言。既然非建制阵营的议员无论提出什么议案也不会够票通过,对选民来说与其找一个有审议能力的人来当议员,倒不如找一个骂政府骂得精彩的人来当。反正最后任何议案的投票结果都会一样,但有议员代表自己直接在议事堂内骂官员,而这些官员在制度上又要被迫接受这些质询,也算是帮大家出一口气。议员当然也很明白这个趋势,眼见政府可以主导立法会的工作,议员剩下来的功能就只有提出反对;当一个表演精彩的反对派来吸引选民注意,就成为连任的本钱。在这畸形的选举制度下,立法会便变成一个政治表演的地方。

选举制度外,立法会的议事制度也不容许有建设性意见的人带来政策创新。 《基本法》第七十四条这样规定:

香港特别行政区立法会议员根据本法规定并依照法定程序提出法律草案,凡不涉及公共开支或政治体制或政府运作者,可由立法会议员个别或联名提出。凡涉及政府政策者,在提出前必须得到行政长官的书面同意。

这条条文等如完全废除了立法会的提案权。毕竟如果政府本身想做,政府自己会在立法会提出,不会给议员有机会领功。当一件事情政府本身不想做,议员将不能通过立法会的议决强迫政府去做的,因为他们连提案的机会也没有。因此,坊间有时会批评议员们「有破坏没建设」,事实上是立法会的制度不容许也不鼓励他们有任何建设。而由于选举制度让建制阵营容易控制立法会的主导权,所以即使有议员不满政府的提案,也不能通过拉拢其他议员来合力否决,而只能在电视直播辩论的时候表达完不满,然后便没有然后了。

虽然如此,仍有议员会尝试提出「私人条例草案」,一方面促使政府正视议题,同时也向选民显示他们对议题的理解。近年的例子,就有《灾难状态条例草案》和《罕见疾病防治、药物及支援条例》等。

此外,政府还有各种方法绕过立法会的监督权。政府的开支须获立法会财务委员会审批,而由于建制阵营的议员占多数,政府的拨款申请几乎都会获得通过。不过,非建制阵营最起码能在辩论的过程提出质疑,引起公众关注。然而近年来,政府发现既然每一次提出拨款申请,就要面对一次质疑,无论是要一亿、十亿还是一百亿也一样,倒不如把各项开支都放在同一个拨款中一并申请,减少了立法会可逐项讨论这些开支的机会。以关爱基金为例,政府先后向立法会申请注资二百亿元,而基金的日常运作则由督导委员会负责,立法会便先去了直接监督的能力。另一种做法,则是通过不直接动用库房的手段融资。以机场三跑系统为例,尽管估算造价超过一千四百亿元,却无须立法会审议通过。机场管理局通过向银行借贷发债、未来十年暂停向政府发放股息,以及向旅客及航空公司征费的手段筹措资金。虽然这些做法实际上会减少政府的财政收入,却因没有直接动用库房而绕过了立法会的监督。

议员要突破这些限制的空间十分有限,而且往往要采用迂回的手法来提出质疑。例如议员虽然不能要求增加开支,却可以要求减少开支,于是乎每一次的财政预算案辩论都会有一系列要求削减拨款的修正案。这些修正案一般都无望通过,议员提出的目的是要把他们关心的问题带上议程,强迫政府回应。例如有议员反对渔护署处理流浪动物的做法,便提出削减渔护署的相关开支;有议员不满个别问责官员的表现,便要求削减他们来年的人工。不过这样做也有一定风险,例如有议员曾经要求削减消防署开支,原因并不是他们真的反对这些开支,而是认为拨款的程序有问题。但当发生重大火灾之后,某些刻意误导的舆论一样会翻他们的旧帐,批评他们不支持消防署的工作。

另一个议员发声的方法,是提出没有约束力的议案,来绕过《基本法》第七十四条的限制。但这个方法的实际功能也很有限。首先,这些议案由于没有约束力,就算通过了政府也可以不理。再者,这条进路还要面对《基本法》附件二的另一顶要求:

政府提出的法案,如获得出席会议的全体议员的过半数票,即为通过。

立法会议员个人提出的议案、法案和对政府法案的修正案均须分别经功能团体选举产生的议员和分区直接选举、选举委员会选举产生的议员两部分出席会议议员各过半数通过。

这项条文一般称之为「分组点票」,即议员自己提出的议案不单要得到立法会的过半数通过,还要分别获过半地区直选选出的议员和过半功能界别选出的议员通过,才算是通过。由于地区直选选出的议员通常倾向非建制阵营,而功能界别选出的议员通常倾向建制阵营,两者目标一致的情况并不常见,所以这些议案往往很难获得通过。

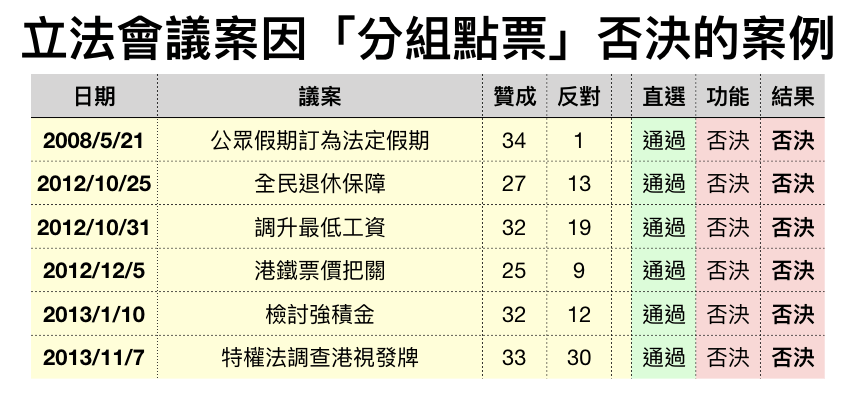

自特区成立以来,就有很多议案虽然获得过半数议员支持,却在「分组点票」之下被否决。特别是以保护劳工和低下阶层为目标的议案,既得利益就往往可以利用工商界在功能界别的优势,把「分组点票」变成他们的专属否决权。就算所有议员都出席会议,只要四分之一的议员便足以否决四分之三多数议员的意愿;最极端的情况下,甚至可以只有一名议员反对便能否决议案。在这样的安排下,立法会否决议案的机会就变得高于通过议案,同样成为立法会「有破坏没建设」的制度原由。以二零零五年的「最低工资、标准工时」议案为例,虽然总票数为三十六票赞成,十七票否决,但是议案在「分组点票」下仍被否决。出现此结果,是因为议案于地区直选议席的表决结果是二十五比二,但于功能界别议席则是十一比十五,由于未能获功能界别议席通过而被否决。

值得注意的,是「分组点票」是只限于议员提出的议案,由政府提出的则没此限制。所以,正常来说非建制阵营会较受影响,因为建制阵营本来就是政府「执政联盟」的一部分,议案可直接由政府提出,不受非建制阵营在地区直选的优势影响。按香港大学于二零一三年的民意调查所得,有四成六的受访者赞成取消「分组点票」,反对者只有一成半,民意明显不认同「分组点票」的安排。

「分组点票」带来的另一个问题,是立法会无法有效利用《立法会(权力及特权)条例》(又称《特权法》)提供的调查权。 《特权法》的设立是要保障立法会议员的权力,例如出席会议时可免受刑事逮捕,不会因议会发言内容被提出诉讼等。 《特权法》其中一个称为「尚方宝剑」的权力,是可以传召任何人作证或出示其所管有或控制的任何文件,甚至要求警察拘捕证人强迫列席作证,可以说是议会监督政府的最后防线。不过,此项权力在特区成立以来只被引用过六次。由于《特权法》调查要「分组点票」组过,不少评论质疑只要少数议员为了保护其政治利益而反对,调查就无法立项。

说到这儿,得同时指出建制阵营把持立法会带来的另一个效果:为免政府尴尬,有时立法会连提意见的机会也没有。如要在立法会的日常议程外加入讨论社会中的突发状况,要先得到主席批准,而在现有的立法会构成下无论是大会或各委员会的主席都是由建制阵营的议员出任。主席的各种裁决能力可使得立法会本来可用作监督政府的权力无从发挥。如果说现在的立法会没有好好议事,则得先明白立法会的议事权本身已被自我阉割。

话虽如此,即使在这么有限的空间之下,立法会议员也不是完全无事可做。举个例,议员仍可通过质询要求政府回答问题,公开重要的公共信息。这些工作虽然未能直接解决问题,但借立法会这个平台来揭发问题和引发公众关注,本身已经十分重要。而在电视直播的质询过程中令政府官员尴尬,也可迫使政府作出一定程度的检讨和改善。今天的香港立法会虽然距离一个真正的民主议会甚远,但也未至于完全无能。

尽管《基本法》没有直接用上「三权分立」这四个字,但从条文上可以清楚看到政府的职能被放在不同的机构当中,以发挥互相监督和平衡的角色:行政机关执行决策,立法机关监督决策执行,而司法机关又可以监督行政机关和立法机关。三者之间的互动如能有效实行的话,可避免政府变成一言堂,不得民心的做法有机会被修正。所以,立法会议员质询政府官员,只不过是在履行其职责所在。事实上,现在立法会议员要有效地质询政府官员已经十分困难。

总的来说,「立法会议员只懂批评不会建设」的说法其实是一种错觉。事实上,考虑到香港立法会在制度上的种种限制,议员们有时看似激烈的抗争手法其实有十分理性的制度原由。如果说立法会议员的议政质素未如理想,则得明白在香港的畸型政治制度下,在朝的永远在朝,在野的永远在野。所以,在朝者其实没有诱因提高其议政能力,只用做橡皮图章就行;在野的也难以寻找人才放弃他们原来的生活,投身于劳而不获的抗争。反过来说,如果希望议会政治变得更专业,不能只责怪个别议员甚至政党的表现,而要改变整个议会制度,包括选举和议事制度,理顺议会的权责,才能为改变议会文化提供基础。

立法会整天吵吵闹闹只是病征,意图通过修改会议规则或驱逐议员来解决只是针对病征而非病因。毕竟,病征去除不等于问题消失,也可能是因为病人死亡。正确的回应应该是对症下药,从制度病因着手。

伸延阅读:

马岳(2013):《港式法团主义:功能界别25年》,香港:香港城市大学出版社。

许宝强(2010):〈议会难言「理性」 「激进」原是认真〉,《明报》2010年1月24日。

Lui PLT (2012) The Legislature, Contemporary Hong Kong Government and Politics (Expanded Edition) . Hong Kong University Press.

网上资源:

图析新闻(2017):〈图析香港主权移交20年〉:立场新闻,2017年6月30日, https://thestandnews.com/politics/ 图析香港主权移交20年/ 。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…