如果您對馬克思主義有興趣而想學習或研究,或者可以為翻譯馬克思主義的文章作出貢獻,我們真誠地歡迎您的加入。 網址:https://www.marxists.org/chinese/index.html 臉書:https://www.facebook.com/marxists.internet.archive.chinese

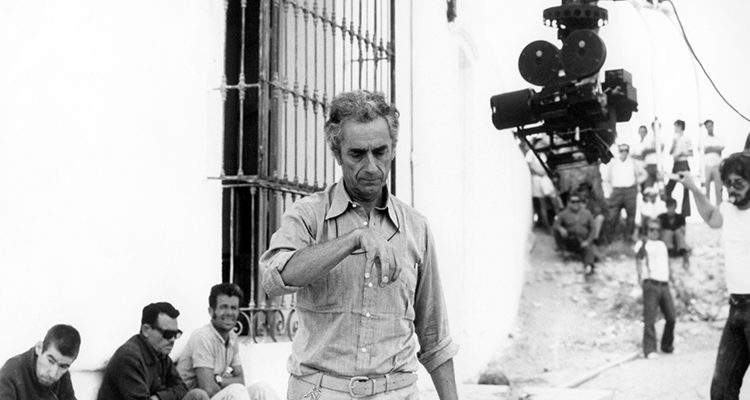

紀念意大利作家、詩人、導演帕索里尼(Remembering Pier Paolo Pasolini)

﹝意大利﹞盧卡·佩雷蒂(Luca Peretti)

朱奧托譯、日土兀、當值義工校

回顧意大利作家、詩人、導演皮埃爾·保羅·帕索里尼,一位非正統的共產主義者的一生及其政治思想。

1975年,就在皮爾·保羅·帕索里尼被殘忍謀殺的第二天,意大利共產黨(PCI)機關報《團結報》( L'Unitá )用這樣一個詞來描述他:“vero militante”,意思是真正的戰士。就在幾十年前,就在這同一份報紙上,一篇專欄文章導致了帕索里尼被逐出意共。

1949年,黨的地區領導人費迪南多·毛蒂諾(Ferdinando Mautino)這樣譴責道:“紀德和薩特的那些各種各樣的追隨者,他們的某些思想和哲學思潮產生了有害影響……他們自稱是進步派,但在事實上卻接受了資產階級腐化中最有害的方面。”意共以這些所謂的“有害影響”為由趕走了帕索里尼,但其實是因為他是同性戀。

帕索里尼不是一個正統的共產主義者,在他成年以後的整個人生中,他一直都是共產黨的同路人。他與意共之間的複雜關係,反映了他是怎樣與國內外其它左翼人士互動的:從他充滿懷疑地支持學生運動,到他對毫無保留地迷戀美國的新左派(New Left)。

在英語世界,帕索里尼以他作為電影製片人的身份而聞名。 1960年至1975年間,他主要活躍於電影界,但在其它方面也有所涉足。他的小說和詩歌也受到了一定程度的翻譯和研究,不過這些作品所受到的批評關注要少得多。他的一些戲劇作品——雖然微不足道但絕非無足輕重——也被翻譯成英語。然而,帕索里尼作為公共知識分子的那一面卻鮮為人知,儘管這一身份使得他在意大利文化中佔據了舉足輕重的地位。

帕索里尼筆下的羅馬

在同性戀醜聞爆發之後,帕索里尼被意共(當時很大程度上仍然反對同性戀)孤立,在他自己家鄉也遭到排斥,於是他離開了他在意大利北部的家,起身前往羅馬。對他來說,這是新的開始:他與這座城市,特別是博爾蓋特地區(borgate),建立了深厚的情誼。博爾蓋特指羅馬的邊遠地區,那里居住著貧窮的下層階級,帕索里尼稱之為“宏偉的平民大都市”(grandiose plebeian metropolis)。博爾蓋特地區給帕索里尼帶來了很多靈感,啟發他創作了許多小說和電影,但正因為這里為他而言看似掙扎中的第三世界,所以這裡也成為了他進行政治、文化工作的場所。

在小說《流浪兒童》( Street Kids )或《暴力人生》( A Violent Life ),或者電影《乞丐》( Accattone )《羅馬媽媽》( Mamma Roma )裡面,我們不應該去尋覓馬克思主義的主題,因為所有這些作品都是關於羅馬下層階級的。相反的是,通過這些作品,帕索里尼向觀眾呈現了一場正在進行中的轉變:一個舊時代結束了,這個時代曾經屬於那些南方的農民,他們慢慢失去了長達百年的傳統,這個時代也曾屬於羅馬人,他們所生活的群體被梵蒂岡以及其它政權拋棄了。

對這些棄兒,帕索里尼很感興趣,於是賦予他們以舊日的情懷。正如他在遭遇不幸前幾小時的最後一次採訪中所說,他想念“那些可憐而真實的人,他們掙扎著打倒了他們頭上的主子(老闆),卻沒能成為新的主子。由於他們被排斥在一切事物之外,所以他們仍然維持著自由。”

他發現,那個消滅了舊時代的文化並沒有帶來新的改善:非人化、同質化以及墮落的資本主義,一場種族滅絕(按他所說)清空了博爾蓋特的居民,他們有自己的語言乃至自己的(儘管並不總是政治上的)團結。如今,隨著周圍世界的變化,那些沒能成為小資產階級的人都失去了歸屬感。

在意大利左派知識分子中,有許多人要么以近乎看待神話般的視角看待工人階級和下層階級,要么把他們看成是鐵板一塊的人,與他們不同,帕索里尼對他所描寫的人有著實際的了解。如果他的觀點有時帶著隱晦的傳統色彩,那麼廣大的左派人士就不會忽視這一點,換句話說,就像他在一篇關於巴以問題的文章中所說的那樣,“(共產主義者)的傳統,他們絕不會承認他們對流氓無產階級和貧困人口的仇恨。”1959年,他呼籲意共成為“'窮人的黨':我們可以說是,一個屬於底層無產階級的政黨。”

帕索里尼與共產主義者

在《葛蘭西的灰燼》( The Ashes of Gramsci )這首詩中,帕索里尼想像了自己與這位意共創始人的一段對話,在對話中,他同時描述了他與葛蘭西之間相同與相異的情感。這首詩表達了他內心的矛盾,這也是帕索里尼生命和工作被討論得最多的一面。詩歌的同名書出版於1957年,然而帕索里尼在1954年就寫下了這首詩,恰在蘇聯坦克於1956年抵達布達佩斯這個分水嶺前,匈牙利事件致使許多意共黨員和支持者與該黨決裂。

不過,不管是在1956年還是在1954年,都沒有出現帕索里尼和共產黨之間緊張關係的最初跡象。在二戰後的幾年裡,帕索里尼成為弗留利(Friuli)地區(這裡與建立共產主義政權的南斯拉夫接壤)的政治活動家。這是他有生以來第一次也是唯一一次,他是一個完全合格的政治活動家、一個受人尊敬的地方領導人,作為黨代表,他出席了在巴黎、匈牙利和全意大利的會議。

然而,儘管在黨內具一定聲望,他依然繼續會對黨進行批評。 1945年,他同為黨員的兄弟吉多(Guido)、一個游擊隊員,在所謂的波茲涅斯大屠殺(Porzûs massacre)中被一個共產主義旅殺害,這是在戰爭最後階段發生的幾個備受爭議的事件之一。早在1948年,帕索里尼就建議他的同志們承認黨的責任,但同時,他強烈譴責那些利用他兄長之死為右翼宣傳煽風點火的傢伙——包括基督教民主黨人(Christian Democrats)。

1956年,帕索里尼與意共的關係變得極為緊張,當時他發表了一篇針對正統共產主義知識分子的論戰文章。被他批評後,那些人之後的反應和正如大家想像的一樣,但奇怪的是,最猛烈的攻擊來自佛朗哥·福蒂尼(Franco Fortini),另一位與意共無關的非主流思想家,他也是帕索里尼的密友和老夥伴。相反的是,在那十年的最後,在共產主義文化界接受了他的第二部小說《暴力人生》( A Violent Life )時,他開始逐漸與意共走近。

在1960年至1965年間,帕索里尼為意共的新聞雜誌《新道路》( Vie Nuove )撰寫專欄。在專欄裡,他與黨的讀者、成員或支持者進行互動,就各種各樣的話題發表評論,從知識分子的社會角色,到匈牙利文學和布里吉特·巴多(Brigitte Bardot)的自殺企圖。這份有趣而鮮為人知的語料庫(尤其是在意大利以外的地方)出版於1977年,名為《美麗的旗幟》( The Beautiful Flags )。

儘管存在著這種合作,帕索里尼從未成為一個成熟的有機知識分子(organic intellectual)。他總是尋找不同的聽眾。在他生命的最後階段,他為當時(現在也是)意大利資產階級的主要喉舌《意大利晚郵報》(Il Corriere della Sera)寫作,獨立記者皮耶羅·奧託內(Piero Ottone)擔任編輯。在那裡,帕索里尼寫下了他一生中最具爭議性的部分,也許是因為在這個中立(若非不友善)的地方,他感覺沒有任何限制。

即使他的聽眾越來越多,意共仍然是帕索里尼主要的對話者。 1975年6月,他宣布他仍將投票給該黨,因為這是一個“批判意識總是被拼命捍衛的島嶼:人類的行為仍然能夠保持原有的尊嚴。”在他1974年年底發表的著名文章《我知道》( I Know )中,他認為:

意共是意大利糟糕的民主制度的救星。意共代表著骯髒國家中的干淨國家、虛偽國家中的誠實國家、愚蠢國家中的智慧國家、無知國家中的教養國家,消費主義國家中的人道主義國家。

在生命的最後幾個月裡,帕索里尼與意共的青年組織意大利青年共產黨人聯合會(FGCI)在羅馬的分部建立了密切的關係,接受公眾聚會的邀請,甚至邀請成員到家裡。

其中之一的文森佐·塞拉米(Vincenzo Cerami)朗讀了帕索里尼為激進黨(Radical Party)大會所準備的演講稿,如果他當時還活著的話他就能發表這次演講了,激進黨是一個中間偏左的自由意志主義勢力。在那次講話中,帕索里尼再次強調了他的馬克思主義信仰、他對意共的支持,以及他對新一代共產黨人的熱切希望。

他死後,另一名羅馬意大利青年共產黨人聯合會成員吉安尼·博格納(Gianni Borgna)在葬禮上發表了演講,這本身就是黨的事務:它從文化之家開始,然後與意共聯繫在一起。

作為一個非有機、非正統的意大利左派知識分子,帕索里尼比其它許多人都明白知識分子不僅在意大利,而且在西方世界其它地方會扮演什麼角色。他在1959年創辦的文化政治雜誌《辦公室》( Officina )的第一期中寫道,馬克思主義知識分子基本上生活在矛盾之中。他們在和一個不願聆聽的資產階級溝通。這就要求知識分子成為精神嚮導。根據帕索里尼的說法,這一進程到1968年已經完成:左翼——意共就更不用說了——不再擁有文化霸權。相反,它屬於產業。 “知識分子,”他寫道,“是文化產業把他安置在那裡的:市場為什麼要他,以及如何需要他。”

1968年

1968年夏天,帕索里尼為非左派雜誌《時間》(Tempo)開設了一個專欄,在第一篇文章中,他寫道:“讀者當然知道我是共產主義者:但他也知道我是意共的同路人,這種關係並不意味著任何對等的承諾(相反,這是一種相當緊張的關係,我在共產主義者中的敵人和在資產階級中的敵人一樣多)。”文章還提到了當時成立的一個小黨,即無產階級團結社會主義黨(Socialist Party of Proletarian Unity)——帕索里尼因認為它是宗派主義而鄙視它——以及天主教左派。但是,同一年,另一個毀滅性的對話者即將出現在帕索里尼面前:學生運動。

大多數人認為帕索里尼反對學生,支持警察,這是一個傳遍全世界的不折不扣的神話。 1971年拍攝的一部關於帕索里尼的紀錄片《電影製作人的一生》( A Film Maker's Life )中有一段旁白說:“他以一種完全令人驚訝和意外的方式站在警察一邊。”

這個神話始於《年輕人的意共》( The PCI to Young People ),這是帕索里尼在朱利亞山谷戰役(Battle of Valle Giulia)之後創作的一首詩,標誌著意大利1968年的開始。他用一貫矛盾的風格寫道,他站在警察一邊,因為與學生不同,他們是窮人的兒子。但是,就在幾行字之後,他說,“顯然我們反對警察作為一個機構。”最後,他說得再清楚不過了:“我是否得考慮打內戰的時候站到你這邊的可能性,把我的革命舊觀念拋在一邊?”

閱讀整首詩,了解上下文,有助於我們理解,帕索里尼對學生運動的看法比人們通常認為的更加複雜、更加讚許。吳明1號(Wu Ming 1),吳明小組的一名成員,這樣總結道:“在讀了所有這些長篇大論(文章全文,而不只是四五首外推詩句,它們被暴徒們當作棍棒揮舞)後,我們並不能斷定帕索里尼支持警察。”

但是批評家們,尤其是右翼人士,可以隨意引用一些名言,這不僅是為了貶低這位作家,也出於他們自己的利益而利用他——意大利和國外的保守派幾十年來一直在對安東尼奧·葛蘭西採取同樣的手法。

帕索里尼,一個共產主義的同路人,而不是一個有機的激進分子(畢竟他當時快50歲了,作為上一代左派,他怎麼可能是?),他確實支持了1968到1969年間意大利出現的學潮和其它運動。他說,意大利人民僅有的兩次“民主革命經歷”正是抵抗運動和學生運動。他在寫給意大利總理喬瓦尼·利昂(Giovanni Leone)的一封公開信中也寫了同樣的話,當時警察在1968年威尼斯電影節(Venice Film Festival)上暴力鎮壓了抗議活動。

他屢次發言和寫信反對警察,但這並不意味著他反對為國家武裝力量工作的個人——通常是貧窮的平民無產者和農民。畢竟,意大利是這樣一個地方,像“Proletari in divisa”(穿制服的無產階級)這樣的組織試圖組織武裝力量,並在這些年裡獲得了一定的影響力。

1971年,帕索里尼成為六八年後議會外意大利左派的組織之一的《繼續戰鬥》( Lotta Continua )雜誌擔任負責人,他資助並幫忙拍攝了一部關於法西斯策劃的豐塔納廣場爆炸案的調查紀錄片。

如果不了解這些相關背景,是不可能理解當時的帕索里尼的。正如吳明1號所寫:

如果不考慮上下文的,還剩下什麼呢?只有一些圖片——螢火蟲、農民世界的末日、嬉皮士的屍體——變成這些陳詞濫調、人畜無害的東西……這些都是由迫害帕索里尼的主流文化、誹謗者的新聞界繼承人、以及街頭襲擊者的政治繼承人所滋養的。

新左派(The New Left)

帕索里尼與非意大利和非歐洲左翼人士的關係值得大書特書,因為第三世界——作為一個地方,一個概念——對電影製作人來說很重要。早在1961年,他就把非洲稱為“我唯一的選擇”,他還稱,萬隆是四分之三個世界和半個意大利的首都。

帕索里尼對美國左派的看法表明,他需要尋找新的想法、新的刺激、新的面孔和地方,他有時誇大這些想法的重要性。 20世紀60年代中期,他第一次訪問紐約時,他確信美國新左派“將產生一種非馬克思主義社會主義的原始形式”。他寫道:“學生非暴力協調委員會(the Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC) 、學生爭取民主社會(Students for a Democratic Society SDS)和許多其它一些運動,它們在混亂中拼湊成了美國新左派,這讓我想到了意大利的抵抗時期,”此外,在參觀過哈勒姆地區(Harlem)後,他聲稱“第三次世界革命鬥爭的核心實際上很有美國色彩。”

在1968年他對意大利學生的著名謾罵中,他明確地指出美國運動是一個值得效仿的榜樣。因此,我們可以將帕索里尼與20世紀60年代後半葉訪問美國尋求革命運動的許多知識分子和藝術家聯繫起來,其中包括另一位重要的意大利電影製作人米開朗基羅·安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni),他在加州拍攝了《扎布里斯基角》(Zabriskie Point)。我們還可以看到帕索里尼對哈勒姆區的回應,這是一次有爭議的、肯定是以歐洲為中心的第三世界探索的一部分,這是他在20世紀60年代末至去世前的主要思想核心。

在意大利共產黨人比起西方更加關注東方的時候,帕索里尼對美國左翼的迷戀值得一提。作為一個終身的共產主義者,這位詩人和散文家不怕違背黨的路線,尋找最有前途的革命運動,因為他對不斷發展的資本主義世界的矛盾和挑戰保持開放態度。

當我們回憶起他精闢的異端思想,足以讓我們把帕索里尼視為意大利左派優良傳統的一部分——它所有的矛盾、限制、分裂,還有它激勵和影響全球左翼的能力。

2018年1月6日

盧卡·佩雷蒂(Luca Peretti)是俄亥俄州立大學的客座助理教授。他研究的範疇包括意大利媒體、電影史和意大利文化史。他是《皮埃爾·保羅·帕索里尼,有框與無框:二十一世紀的思想家》(Pier Paolo Pasolini, Framed and Unframed: A Thinker for the Twenty-First Century,2018)這本書的聯合編輯。

原文鏈接: https://jacobinmag.com/2018/06/pier-paolo-pasolini-pci-communist-party

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…