蘋果停刊三年|睹物思《蘋果》 前員工留卡片、模型採訪車 保身份認同

(原文刊載於集誌社)

文|何逸蓓

攝影|

三年前今日(6 月 23 日)《蘋果日報》宣布停刊,那夜,《蘋果》以「港人雨中痛別 我哋撐蘋果」做頭條,向讀者告別。三年過去,有前員工仍保存著在《蘋果》工作的物品,守護傳媒記憶。有記者保留了手抄的受訪者電話簿、自己的《蘋果》卡片,說希望他朝逝去,要在喪禮派發,皆因這是重要身份認同。也有人保存著《蘋果》模型採訪車和貨Van,留住不同時代的《蘋果》憶記。手寫電話簿 難忘追校巴

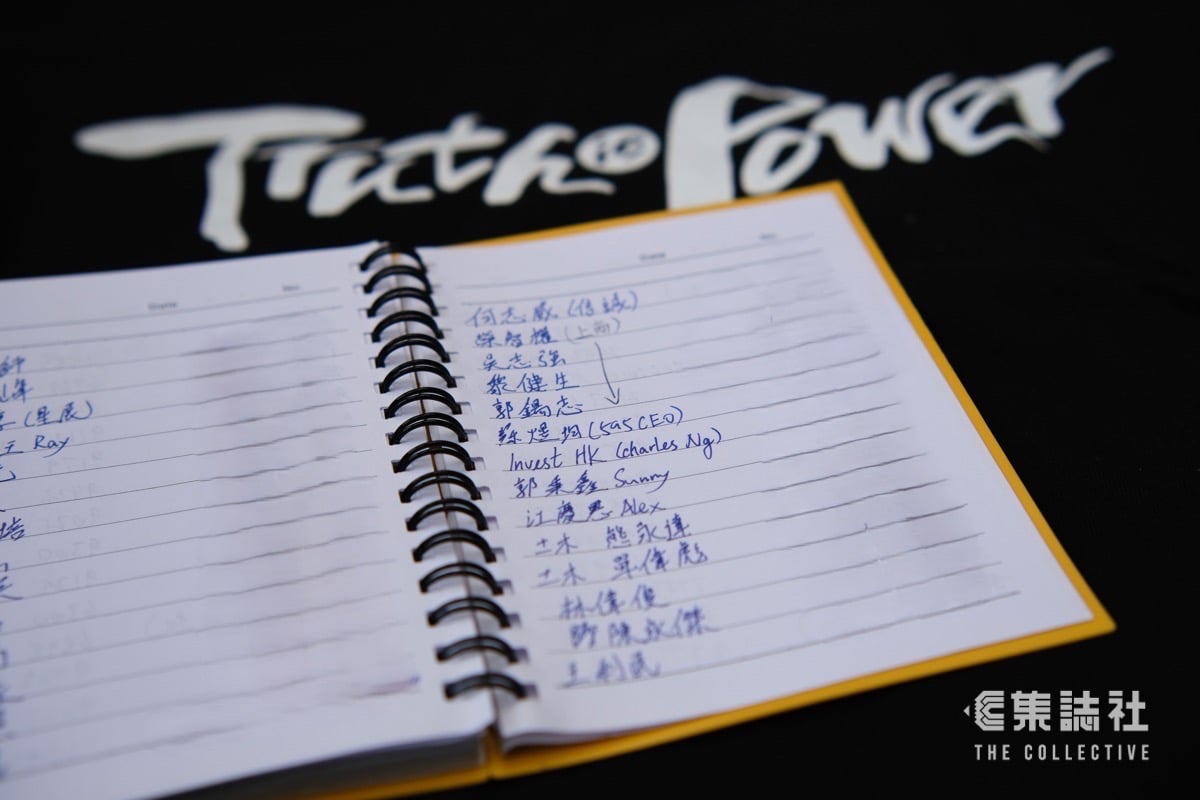

陶傑、劉鑾雄、李柱銘、渾水……一些政商界人物的電話,盡在 Patrick(化名)手寫的黃色筆記本內。Patrick 是《蘋果日報》財經組前員工,在公司埋首寫報紙稿。同事「贈」他政商界人脈聯絡方法。初時,他把電話號碼都寫在黃色筆記本上;填滿簿子後,才懂得以 Excel 紀錄。

每天到「堆填區」返工,「追校巴」是他的難忘回憶(壹傳媒設有專車往返大樓,員工俗稱「校巴」)。《蘋果》停刊三年,他至今仍不時夢見「追校巴」的情景,「以前 20 分鐘先一班㗎,走咗好鬼麻煩。通常都係要喺將軍澳、調景嶺站,極速跑上去,身水身汗,喘晒氣坐咗上去」。

他現已到海外重新生活,已轉行從事水電工、維修冷氣,他的錢包總是袋著《蘋果日報》卡片,他自言是一種「身份認同」,「始終好似佔咗人生幾大部分時間喺壹傳媒裏面」。「做記者好攰,《蘋果》都有好多不足,但我依家選擇性咁記住佢嘅好,好似舊香港一樣。」這是Patrick的結語。

保存《蘋果》卡片 他朝喪禮派親友

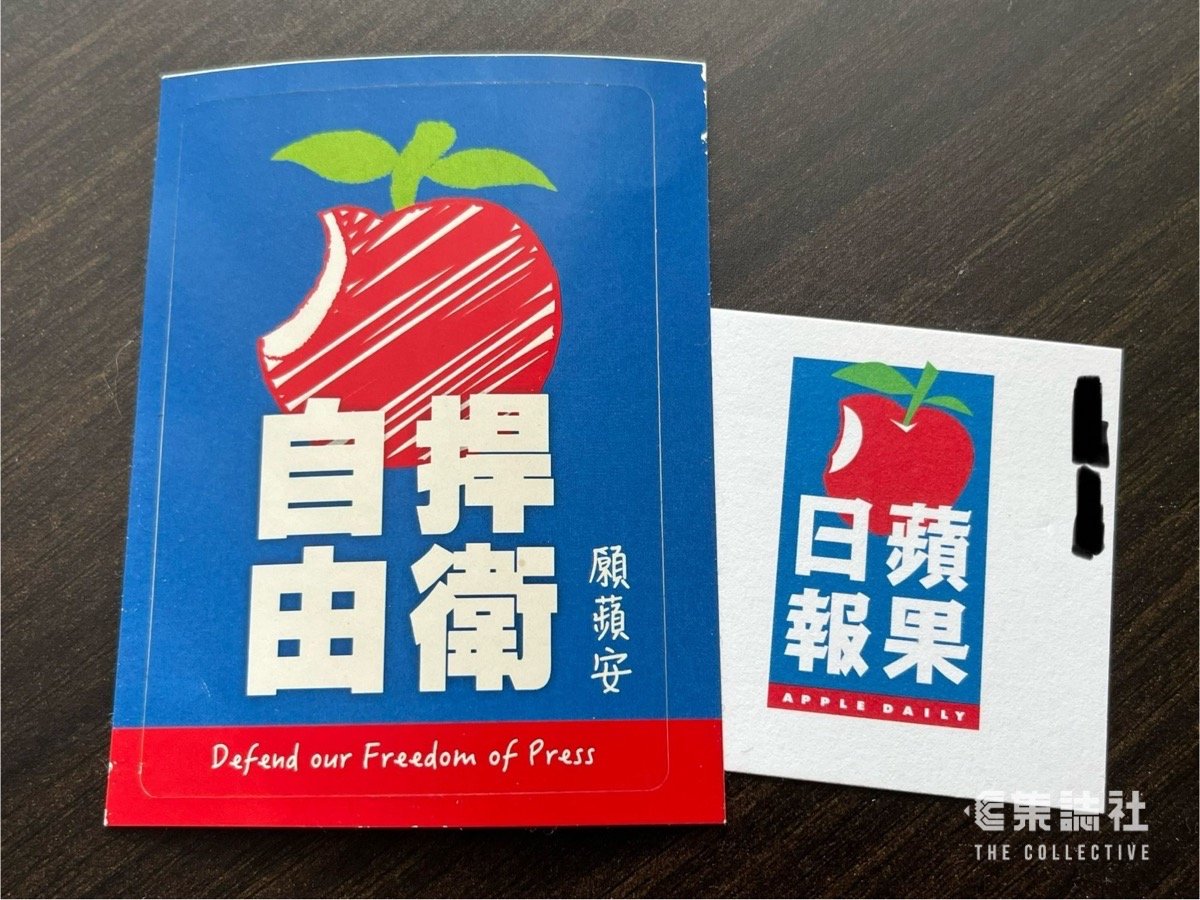

Alex(化名) 是《蘋果日報》前記者,人生逾 10 年時光在壹傳媒度過,他近月才到海外生活,離港他不忘帶走一張「願蘋安,捍衛自由」的貼紙,以及他的《蘋果》卡片。貼紙在深水埗一間「黃店」取得,凝望著這張貼紙,Alex 說:「原來社會上都有啲人支持我哋。呢種社區聯繫,即係互相支持、互相聲援嘅感覺,好溫暖」。貼紙現變了「牆紙」,一直貼在他家中牆上。

一張《蘋果日報》卡片,是他重要的人生記號。離開香港前,他帶走所有剩餘《蘋果》卡片,希望他朝一日死去,出席他喪禮的人,都能獲發一張《蘋果日報》卡片。「我覺得呢個好代表到我離開《蘋果》最後一刻前嘅一個身分。呢個身分,我一直覺得係構成咗我人生重要嘅一部分。……我想佢哋(出席喪禮的人)記住,記住我喺《蘋果》做記者時呢個我。」

過去三年,他情緒低落,只能從事「搵兩餐」的工作,探監、寫信予被還押的前上司。過去三年,他不時夢見上司出獄,彼此相擁而哭,但「醒返後又會再跌入一個情緒,有啲 Depressed(抑鬱)」。

身在海外,對他仍有一份鼓舞的是,接觸到不少港人,家裏都保留著最後一日出版的《蘋果日報》,「如果你同佢哋私下去傾,你會發覺大家對《蘋果日報》當年所代表嗰種精神、價值,我覺得大家仲係記喺嗰心裏面」。

「當年讀者見採訪車會上前報料」

Joe 收藏了一部《蘋果日報》採訪車模型,當時於公司內部認購。(受訪者提供)

Joe(化名)自 1995 年《蘋果日報》開報以來,就在突發組工作,直至最後一刻。他有一輛小型採訪車模型,見證著他 26 年來衝鋒陷陣的採訪生涯。

1995年開報,《蘋果》突發組在全港各區,均設採訪車、電單車隨時候命,並均噴上報館圖案。Joe 憶說,當年不少讀者看到採訪車上《蘋果日報》的圖樣,會走過來「報料」;許多私家車也會「讓路」,讓採訪車盡快趕赴現場。當年警方與報館關係尚好,眼見採訪車衝趕現場,即使少許違規,仍會寬鬆處理。

後來,進入數碼科技年代,公司投放突發組的資源逐步減少,印有《蘋果日報》圖案的採訪車因而退役。據 Joe 的記憶,員工是可以「超低價」認購公司退役電單車。他沒想到,其中一輛退役電單車的車牌,最後成為了老闆黎智英座駕的車牌。

同事痛哭數晚

Joe 已在英國生活。人在異地,同事間仍會保留一個「傳統」——每逢時節,彼此就會在群組中,發佈公司大樓的聖誕樹、新年桃花等照片。「其實好多同事都有 Keep 住以前《蘋果》嘅相片或者物件。咁到時到候有需要,大家就會攞返出嚟,記得喺呢個機構,大家做過嘅一樣開心嘢」。

調查組記者 重閱黎智英著作

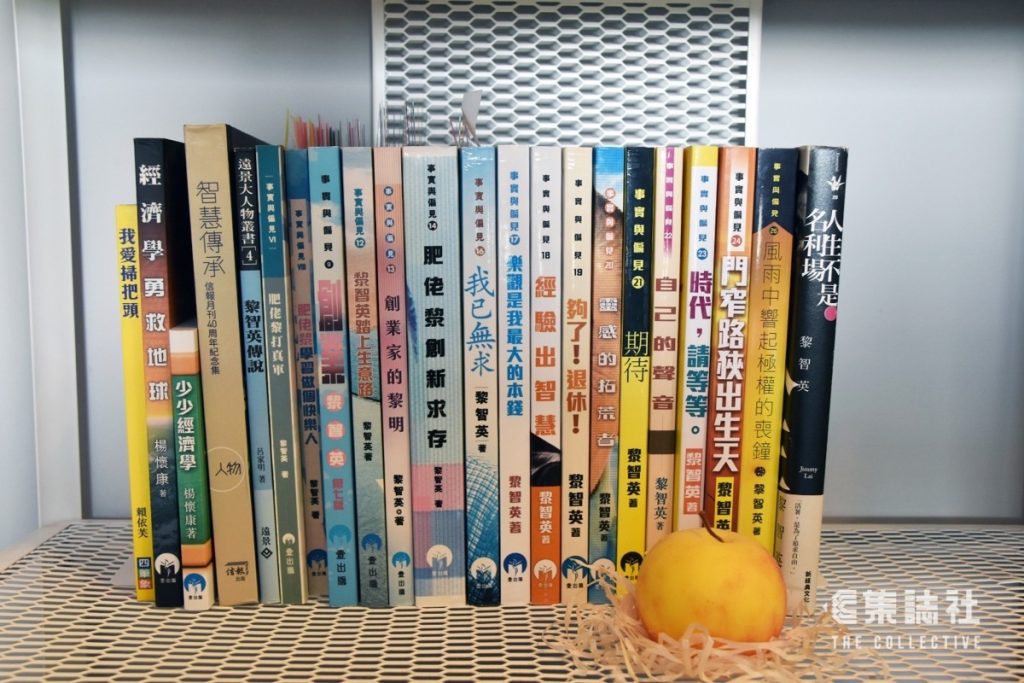

記者阿 K 不知不覺,在壹傳媒六年,主力偵查組。《蘋果》停刊那天,他得悉公司留下許多物品,有數十本黎智英的著作。當時,同事說,如不拿走,就會全部扔掉。K見狀,把書櫃的黎智英著作全都拿走。

後來,K到加拿大讀書,閒時閱讀這些著作,這些書籍均紀錄著黎智英在九七回歸前後的心路歷程、政見,以至個人生活點滴。他最印象深刻的一章,正是描述九七回歸前,已傳出風聲要拘捕反共分子,包括黎智英在內。當時,壹週刊楊懷康聽到消息,問黎智英「你走唔走啊?」但黎智英最後答案是,「驚咁多都係無用,都係留低」。

K 記得,閱讀到這一段落,會想起在《蘋果日報》最後的時光,「《蘋果》執之前嗰幾個月,都會有啲咁嘅傳聞,即係大家唔辭職,公司唔自己摺呢,之後就會拉好多人,覺得嗰個狀態都幾似,即係選擇留低,可能都要一啲勇氣;其實要走人,都唔可以怪佢哋,因為嗰個威脅都幾強烈嘅。」人在海外,K 仍堅持寫作自己遇到的香港人和事,「會覺得寫嘢係對於香港嚟講,自己可以最大嘅貢獻」。

「Ez Van」鮮為人知的「歷史」

Norman 自 1999 年入職,由記者到主管,在《蘋果日報》打滾了 22 年。他的家裏滿是《蘋果日報》紀念品,其中一件是千禧年誕生的「Ez Van」(音:Easy Van)模型。封塵的盒子裏,記載著壹傳媒冒險、創新的故事。

Norman 說,就在千禧時代科網熱潮,黎智英創造出傳媒以外的多元產業,包括搬屋服務的「Ez Van」、網購服務的「蘋果速銷」,及推出旅遊生意等。「嗰陣時嚟講,就好似幾新咁,但你依家諗返起,依家你見到嘅 Go Go Van 嗰啲,你就知道佢係走得好前」。

不過,黎智英遭廣告商、供應商攜手杯葛《蘋果日報》。不足一年,「Ez Van」、「蘋果速銷」和「蘋果旅遊」等均如骨牌般倒下,加上科網股的爆破,加速產業逝亡。

「我覺得好多人,可能呢一代,未必知道(歷史),或者已經遺忘,所以我拎出嚟,同你分享。」Norman說,小小的「Ez Van」反映著一種歷史軌跡。昔日黎智英創新精神,最終受到政治環境掣肘、種種打壓,無法生存。

「其實掛念嗰個年代,多過掛住《蘋果》呢個媒體。」現時,Norman 同時兼職一間媒體編輯,作風相對自由,但不可匹敵的是當年《蘋果》龐大的人手資源。

《集誌社》檔案| 蘋果停刊三年 他們失去自由多少天?

今天(6月23日)是《蘋果日報》停刊三年。 2021年 6 月 23 日《蘋果》宣布停刊,24 日出版最後的《蘋果日報》,頭版標題為「港人雨中痛別 我哋撐蘋果」,印刷量破記錄達 100萬份。壹傳創辦人黎智英、前行政總裁張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光、前主筆楊清奇,分別被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物」等罪行。黎智英不認罪,案件去年 12 月 18日開審,仍在審訊中。七名被捕《蘋果》創辦人及高層,已分別失去自由1068 至 1291天。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐