备份 | 野猪、仓鼠——从相爱到相杀

去年11月中旬香港一名辅警遭野猪咬伤小腿,几天之后渔护署下达“杀猪令”,一夜间推翻了此前国际领先的“捕捉及避孕/搬迁”野猪政策。执行“杀猪令”以来,已经有38只在市区出没的野猪被诱捕、扑杀。

渔护署的做法立即遭到民众的质疑和反对,也意外地激发了关于野生动物与农民关系的讨论。

两个月后,因为香港宠物店出现疫情传播链,港府决定人道毁灭约2000只仓鼠和小动物,再次掀起市民的反感和质疑。

一边是与人朝夕相伴的宠物突然变成潜在的病毒传染源,另一边是栖息地不断被侵占的野生动物走入城市觅食,造成潜在的伤人风险,当人与动物的权益发生冲突的时候,动物总是被懒政思维首先牺牲的对象。

香港野猪关注组发帖表示:“昨日野猪,今日仓鼠!渔护署解决问题的方法,永远先解决动物!”

难道除了一杀了之的极端做法之外,没有其他的中间地带吗?

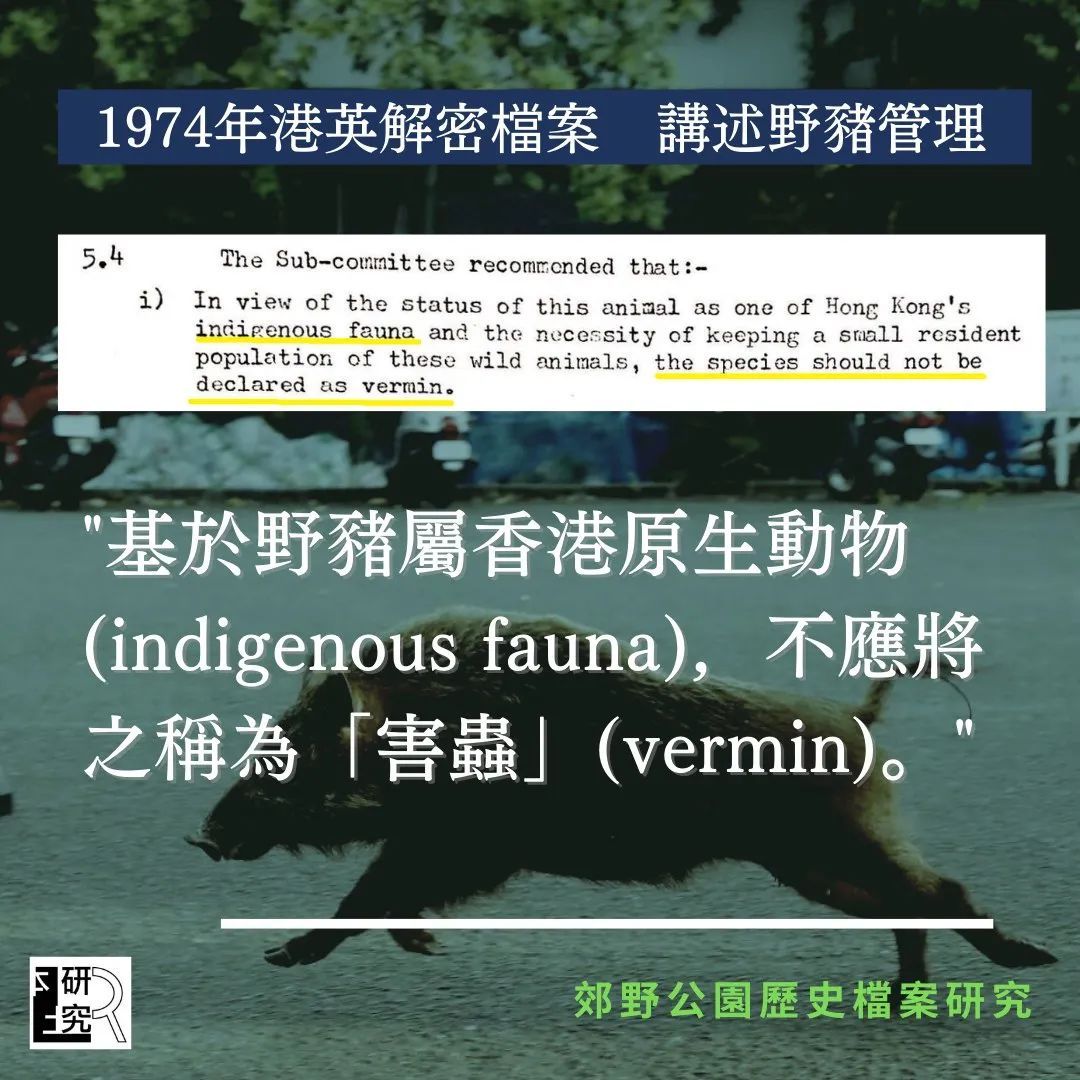

野猪和香港的关系,历年来时有变化。五六十年代,香港野猪曾因为过度捕杀而濒临灭绝,其后港府将野猪纳入动物保护名单,野猪数目得以激增。

1981年,因应农户投诉野猪过多危害农作物,港英政府在大埔成立了第一支民间野猪狩猎队,1995年又成立第二支。根据端传媒报道,2013年至2017年,野猪狩猎队每年平均猎获40头野猪。

直至2017年,渔护署推出捕捉剂避孕/搬迁先导计划,以绝育代替猎杀。2021年6月,渔护署曾在立法会文件中表示,“已解决或暂时解决60%的野猪滋扰黑点的滋扰问题。”

然而野猪寿命长达20-50年,绝育控制野猪数量需要一个漫长的过程才能看到效果。绝育政策实施四年以来,也仅有一成野猪进行绝育或避孕。相对于野猪的繁殖能力,绝育政策的效果可能要大打折扣。

除此以外,从城市捕捉到的野猪被迁移至乡村,更加重了乡村的野猪问题。将问题从大众视野中移走,并不是解决问题的方法。

香港野猪关注组认为,其实可以通过执法禁止喂饲、改善垃圾桶设计、教育市民改善弃置垃圾习惯及正确面对野生动物态度、反思发展侵占动物栖息地及城市规划令市区/郊区模糊化等手段,来处理野猪与人的冲突,而非一棒子打死,用动物的生命来买单。

被忽略的议题:农民与野猪

无论是绝育政策还是杀猪令,渔护署的野猪政策似乎只聚焦于市区,而对跟野生动物直接打交道的新界农户却关注寥寥。杀猪令将野猪推上风口浪尖,也再一次让人检视农户与野猪的关系。

深入土地及农业议题的网志阡陌之间介绍,野猪现在在香港野外几乎没有天敌,加上繁殖速度惊人,人类的喂饲完全改变了野猪的习性,令他们走入城市觅食。农地一般又与山林接近,让形单影只的农民成了站在野猪问题最前线的人。

有农人向端传媒表示,野猪破坏农作物在近两年频繁发生。除了啃食富含淀粉的作物之外,野猪还会用鼻子拱泥土,吃地下的蚯蚓等软体动物,把作物踩得扁扁,同时把农人布置的防雀网钻出一个个大洞,雀鸟顺势飞进去把谷物吃得一干二净,让农人长达几个月的劳动在一夜之间化为乌有。

曾有农人发声要求重启民间狩猎队,不过也有农人认为,狩猎野猪只是治标不治本的方法。归根究底,野生动物的栖息地因为人类开发而不断缩减,继而依赖人类喂食或啃食农作物,单靠猎杀能处理根本问题吗?何况“杀猪令”只针对在市区出没的野猪,对新界农民来说毫无用处。

解决野猪问题,并非一个“杀”字那么简单,与其快速地下一个支持或反对的判断,公众更应该做的是去了解,了解野生动物邻居的生活习性,了解野猪问题的历史脉络。

由一帮本地艺术家所组成的非牟利团体A.L.A.N.策划了一个关于野猪的#Boarsome计划,希望可以通过公众教育减少人类与野猪的冲突。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!