書摘》《打台灣不如騙台灣》:認知作戰為什麼會成功?哪些人容易受到影響?

尼古拉斯.迪方佐博士(Dr. Nicholas DiFonzo)在其著作《茶水間的八卦效應:透視謠言背後的心理學》中談到,謠言幫助人們了解世界、減少因為面對不確定性而產生的焦慮感。根據迪方佐博士的看法,人們更容易相信與自己信念相符的謠言,或是已聽過許多次的謠言。

舉例來說,在辦公室茶水間,人們悄悄地說著誰因為和主管有辦公室戀情,很快地即將高升的八卦。或是在學校走廊,同儕間流傳著誰因為爸爸捐款給校方,換取代表學校參賽機會的耳語。假如這類事件能引發你強烈的道德情緒或正義感、或是你剛好對當事人沒有好感、又或是這些訊息重複來自各種不同管道,你就更加容易選擇相信這些流言。

實際上,惡意不實訊息與謠言的性質非常相似。惡意不實訊息是指在內容上不正確,並且會激化偏見、偏誤和情緒的訊息。為了使自己感到安心,人們也更容易散播有關外部群體的負面謠言。而惡意編造的不實訊息,旨在造成傷害或引起混亂,再加上可透過網路和社群媒體迅速傳播,導致其已變得比謠言更加的惡毒。

由於絕大多數人內心都是善良且充滿正義感,因此認知作戰利用的是人類嫉惡如仇的心理,當不公不義的事情發生時,人心善良的一面導致情緒被激發,認為某些人都是壞人、某些行為都是在欺騙。從邪教到陰謀論,都是利用類似的人性弱點。

另外一個認知作戰會成功的原因,則是利用在資訊超載的年代裡頭,多數人終日忙著工作,沒有足夠的時間或心力去好好理解一個複雜的議題。在這種時候,如果有人可以將資訊整理成懶人包或迷因圖,用輕鬆的方式讓人接收訊,相較於長篇大論,人們傾向接受並相信這樣的呈現內容。簡單來說,隨著現代人注意力越來越稀缺,認知作戰的溫床慢慢形成,想要成功地帶風向,也變得越來越容易。

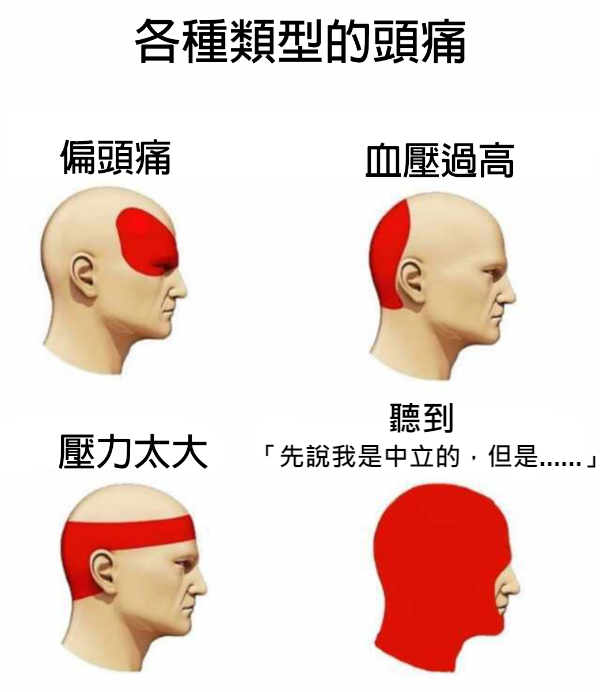

認知作戰策略主要是要影響那些「沒有特定立場的人」,台灣民主實驗室觀察也發現,宣稱「立場中立」的人,比擁有強烈立場的人,更容易受到資訊操作影響。因為對於立場原本就與攻擊方相同者,根本不需要透過認知作戰來改變其想法,反過來說,立場完全不同且堅定的人,因為很難被改變,不太需要花費太多。

在台灣,容易受到認知作戰影響的族群,與性別或教育程度沒有顯著關聯,反而是原本對於公共議題冷感的族群,容易成為主要的攻擊目標。這類型的群眾因長期地厭惡藍綠兩黨惡鬥,多年下來形成了政治冷漠,沒有想要花太多心力去關注相關議題,直到非典型政治人物出現時,他們容易從對方身上看見一絲新希望。

根據台灣選舉與民主化調查(TEDS),這群中間選民在台灣社會約佔3成到3成3,最容易成為認知作戰的目標攻擊對象。

➤認知作戰可能會對我的生活帶來哪些危害?

身處於後真相(Post-truth)時代,我們對於彼此漸漸失去了信任感。一個人說的事情是否為真不再重要,重要的是聽者是否願意選擇相信。換句話說,後真相的真相不是由證據來證明,而是由聽者的價值與信仰來決定。

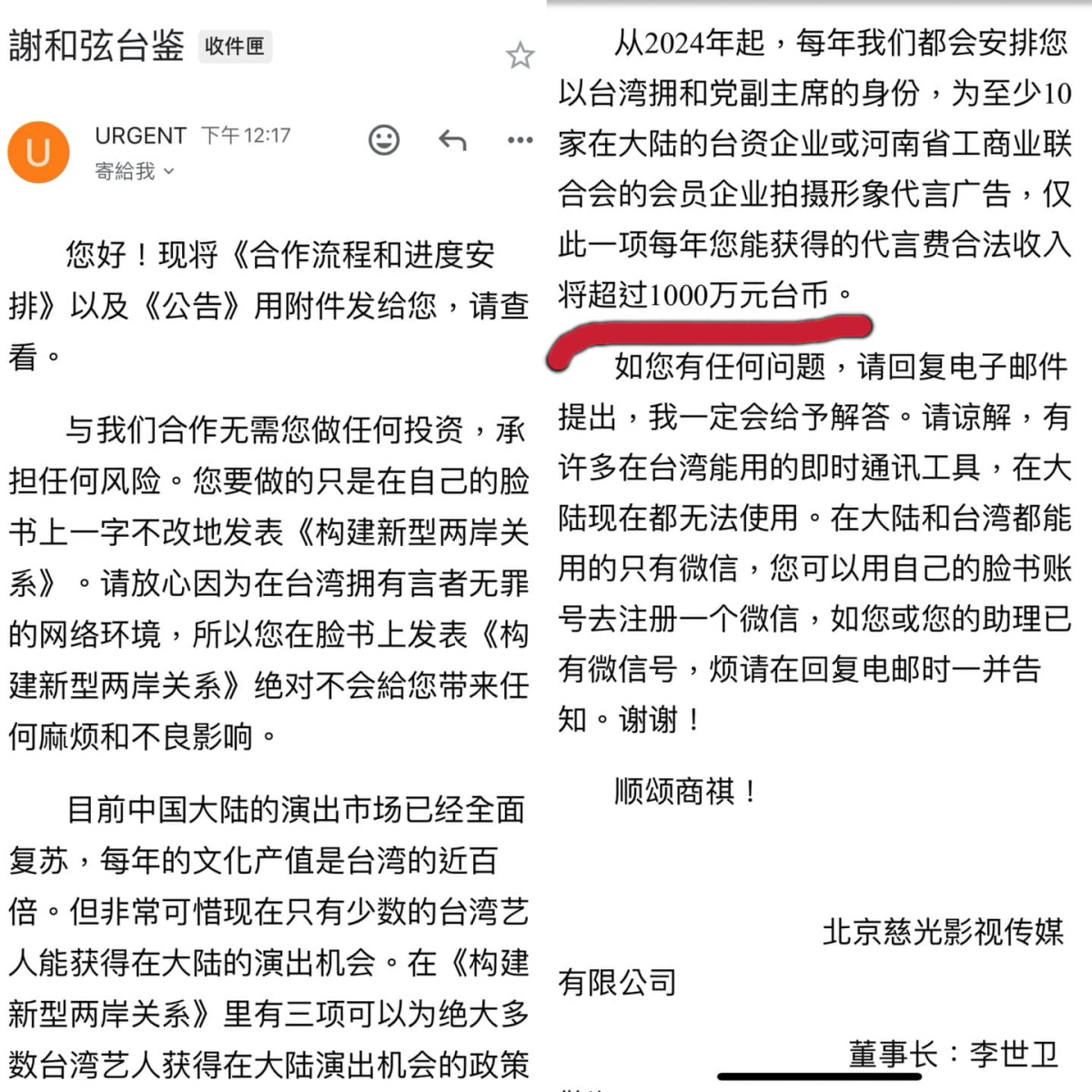

認知作戰讓越來越多人對於政府失去信任,這些訊息表面上看似是來自台灣媒體,但實質內容可能絕大部分是應和中國的統戰論述。長期且大量接受單一訊息來源的情況下,人們就有可能漸漸改變了對中國、對民主制度、以及對政治新聞事實基礎判斷的認知。

舉例來說,台灣一些早期社運圈學者、政治人物,打從2022年來對中國態度出現轉向,甚至開始打著「和平反戰」口號,反對台灣當局兩岸政策,導致台灣對外立場分歧。在民主社會底下,民眾的立場分歧很正常,但假如特定群眾的立場改變都出現在某個關鍵時間點,又符合中國政府、官媒的主旋律,那就很有可能是認知作戰影響的結果。

接收訊息管道單一,加上社群媒體興起、演算法推波助瀾,使得「同溫層效應」(Echo Chamber Effect)越來越強烈。接收者越來越容易相信「只有他看到的資訊是真實」,對於立場不同的資訊,很快地貼上錯假訊息標籤。

民眾一旦沒有隨時隨地有意識地去辨別所接收到的資訊,在同溫層效應底下,就更容易三人成虎,無意中被操控對於事實的認知而毫無自覺。一旦這樣的現象成立後,社會上不同立場的人越來越難以產生理性對話與思辨,政治兩極化(Political polarization)嚴重危害著民主多元的價值。

➤在網路上分享或討論我覺得很重要的訊息,希望可以讓更多人認同和我一樣的論點,這樣也算加入認知作戰嗎?

當然不算,一般人在網路上轉貼文章或是參與討論,針對我們所關心的公共議題作事實的釐清、觀點的交換或是價值的辯論等,在民主國家裡頭是再正常不過的行為,絕對不能算是加入認知作戰。

認知作戰通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的,過程中會使用大量的謊言與煽動性的敘事手法,混淆人們對於事情的看法,進而對於民主國家制度的信念產生動搖。

身處於言論自由國家,我們在日常生活中當然也會想要跟周邊親友「帶風向」,希望他們能夠認同我們的想法或觀點。但是這類型的帶風向,與認知作戰無論在程度上與目的上都有著顯著的差距。

舉例來說,我們在網路上分享訊息或發表個人觀點,目的很可能是要讓更多人支持同性婚姻合法化,也可能是要讓更多人喜歡和自己一樣的偶像明星,絕對不像認知作戰是以軍事戰爭作為出發點,目的地是為了殲滅對方。

要記住,在台灣這個長年面臨來自中國軍事威脅的國家,中國政府是以軍事的規格在發起認知作戰,最終要達到侵略跟併吞的目的。和一般人在日常生活中的帶風向,就像是「拿橡皮筋槍比AK47」的差別。

因此,我們千萬不要輕易地替日常生活中「帶風向」的行為貼上認知作戰的錯誤標籤,因為大多時候,民眾在網路上發表自由言論,絕對不是以要消滅一個國家作為前提。●

打台灣不如騙台灣:中國對台灣認知作戰的Q&A

作者:沈伯洋、吳銘軒、台灣民主實驗室

出版:大塊文化

【內容簡介➤】

作者簡介:

台灣民主實驗室(Doublethink Lab)

創立於2019年,是在台灣正式立案的非營利組織,目標是透過研究、開發以及國際串聯等行動,探索新的方法,回應當前的民主挑戰。台灣民主實驗室目前的工作專注於理解並追蹤線上資訊操作的機制,並觀察監控技術和數位威權擴張所帶來的民主威脅。透過研究專案與國內外專家合作,分析不實訊息的傳播模式、敘事修辭,以及如何影響媒體、政治及社會大眾。

沈伯洋

立法委員、國立臺北大學犯罪學研究所副教授、台灣民主實驗室常務理事。畢業於臺灣大學法律系,美國賓州大學碩士與美國加州大學犯罪與法律社會學博士,學術領域關注刑法、法律社會學、刑事政策及白領犯罪,近年主力研究資訊戰與假新聞。

吳銘軒

社運工作者與網頁設計工程師,2004 年起參與台灣同志、人權、環境、公民科技與開放政府等社會運動,提供創意、溝通與橫向連結、制定策略等協助。目前為台灣民主實驗室執行長,專注於理解與追蹤線上資訊操作的機制,並觀察監控技術和數位威權擴張的發展,也專注在研究數位科技如何影響民主與社會等相關領域。

採訪撰稿:游婉琪

台灣新聞記者協會常務委員,英國約克大學應用人權碩士、政治大學新聞系學士。新聞資歷15年,曾任報社文字記者,現為獨立新聞工作者。關注人權、性別、公共政策等議題,盼有天歧視不再,多元族群都能在台灣這片土地自由呼吸。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐