人們對一段草叢也有不同情感?不同族群對澳門綠地的情感分析

作者:Jasper (澳門學16號作者之一)

從有形的大三巴建築到無形的魚行醉龍節,這些文化遺產不只是生財工具,人們的「情感」亦依附其上。但你有否想過,我們對城市中各種綠化設施,其實也有不同情感?

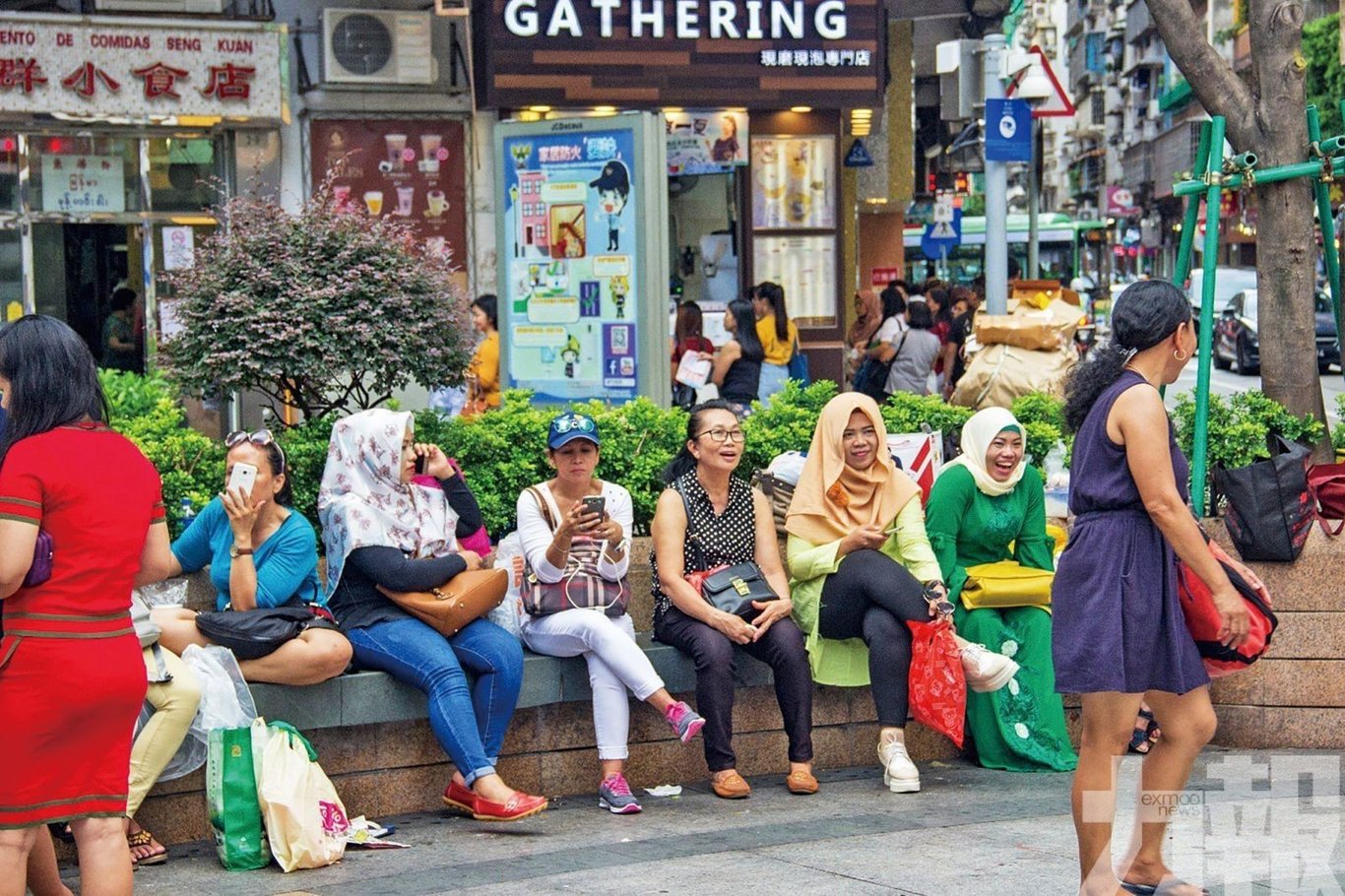

試想想,你會不捨兒時遊玩的公園被拆、你也會欣喜或不滿附近廣場空間是否足夠、綠化植物是否好看(甚至好聞)等等。不少研究關注澳門人對各種文化與歷史建築的感受,卻很少研究人們對身邊城市綠地(urban green spaces)的感覺。更甚者,除了本地華人,居住在此的其他族群,又是怎樣看呢?

今次我要介紹一篇來自澳門城市大學創新設計學院研究團隊,關於澳門不同語種對城市綠地情感的有趣研究,在澳門這個看似多元卻彼此互不理解的稠密城市,不同文化背景的人其實對同一綠化設施也有不同觀感,綠地不輸歷史建築,同樣乘載人們的情感與記憶。

最好先了解研究方法

因為科普性質,我在介紹研究方法時一般建議選擇性閱讀,更多聚焦研究結果。但今次的研究如果不理解其研究方法,可能較無法理解結果,有必要詳述。

簡單來說,為了解不同語種人士對不同澳門綠地的感受,研究團隊收集了自2010年到2023年間,在社交媒體X (之前為Twitter) 上,提及澳門不同綠地的13.9萬篇貼文(tweets),當中英文有約7.5萬篇、中文有約1.1萬篇、葡文約2.3萬篇、東南亞語2.3萬和其他語言的約2.47萬篇。

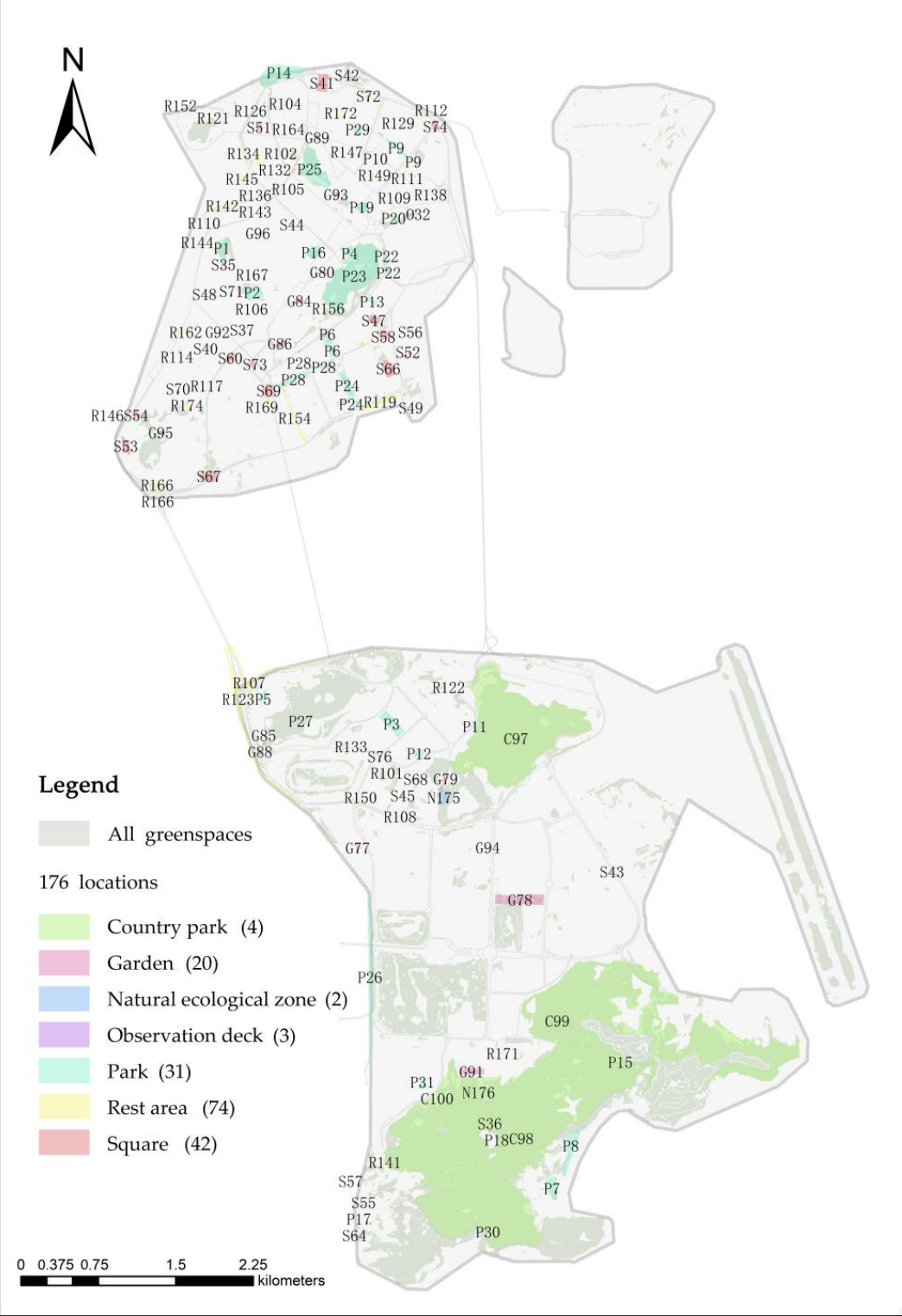

被觀察的澳門綠地有那些?分別是效野公園(country park) 4個、花園(garden) 20個、自然生態區(natural ecological zone) 2個、觀景台(observation deck) 3個、一般公園(park) 31個、休息地(rest area) 74個,以及42個廣場(square),共176個澳門綠地。

然後,研究者也觀察了這些綠地的不同特徵。分別屬物理特徵的地區(area)、植物密度(plants density)、建築物(architecture)、水(water);屬活動特徵的遊戲場地(playground)、行人道(walking path)、開放空間(open space)、運動基建(sport infrastructure)、植物景觀(plants viewing),及動物互動(animal interaction)。

為何要詳細說明?因為研究團隊正是透過這些詞語作為關鍵詞,再去分析十多萬篇不同語種的貼文內容,是如何描述這些關鍵詞代表的綠地與特徵,然後透過通用的情感語料庫進行分析,便可以客觀地知道這些內容在表達的是什麼情感,並進行比較與統計。

好了,說明研究方法後,我們終於可以看看中文、英文、葡文和東南亞語種的人們是如何看待澳門的綠地空間,人們是正面或負面地討論這些地方,以及語種間的差別。

同樣地,基於篇幅所限,以下只提及若干我認為較有趣的結果。

整體來說不同綠地的關注度與情感

首先整體來說,人們討論得最多的是廣場與公園,前者有4.3萬筆貼文提及、後者有3萬筆貼文提及;相反,較少人討論的綠地是自然保育區、景觀、自然濕地等,皆少於1萬筆貼文。

而在貼文內容的正負面情感上,獲得最多正向情感的頭幾位分別是景觀、公園、自然保育區、休閒區(recreation areas)等;收獲最多負面情感的則是自然生態區。

值得說明的是,我們不能說自然保育區較少人討論就代表人們不重視這類綠地。我們還要考量各類綠地數量對貼文數的影響。簡單說,保育區在澳門的數量少,故討論也少;澳門的廣場和公園本來就多,故討論量也一定較多。

另外關於內容的情感上,我們同樣不能將正負面情感視作對該綠地的滿意度高低。因為研究者並沒有實際「閱讀」每篇貼文的內容,只是透過語料庫和機器學習,去統計分析每篇貼文內出現的詞語在客觀上是代表正面或負面,沒有對上文下意的進一步了解。

由此,更值得觀察的或許是不同語種間的差別,以及統計上出現相關性的地方,這是下節內容。

不同語種間的差別

我們最想了解是不同語種人們最關注的綠地是什麼。

除了廣場和公園因為數量多,貼文關注度自然高外,有趣地,「動物互動」在中文和葡語使用者的貼文中,也獲得顯著多的關注。研究者更因此指出,這反映中葡兩個族群在澳門向來有著高度文化整合(cultural integration),讀者是否認同就見人見智了。

更有趣的是以上語種對澳門綠地的整體評價高低。可以說,葡語使用者最多使用正面詞語描述、其次是中文和東南亞語使用者、而最不願正面評價的似乎是英語使用者。

另外一個值得提及的是不同語言在討論不同綠地時的情感相關性,即什麼語種在越是討論什麼綠地時,傾向表達怎樣的情感。統計分析發現,中文使用者在討論「運動基建」時,傾向表達正面情感;然而在討論「開放空間」時,則傾向負面表達。

其他語種呢?

首先,英文使用者對「公園、建築物、運動基建、植物景觀」的貼文都存在情感上的正相關;但對「行人道」和「動物互動」則是負相關。至於葡語和東南亞語種,沒有綠地存在正相關;而存在負相關的綠地,「植物景觀」在兩個語種都榜上有名,東南亞語還多了個與「動物互動」的負相關。

讀來頗複雜,提供一些我觀察的重點:華人和英語者都對澳門的運動基建有好感,卻沒有任何綠地能獲得葡語和東南亞語者的好感。此外,說英語和東南亞語種的人都負面表達對澳門的動物互動情況;而當英語者好感澳門植物景觀時,葡語和東南亞語者卻給了負評。

結語:廢語但重要

老實說,在解讀本文時存在一定難度。因為如上面所說,情感的正負面並不等於滿意度高低,所以我在文中盡量避免這樣的表達,是否恰當,交由讀者決定。

同時,我們也不能說研究結果代表澳門某族群的「民意」。一來外地人或遊客,都可以在Twitter 上發貼文;二來,Twitter 也非澳門甚至中文使用者最普及的社交平台,如此看,英語和葡語的數據或許更有說服力。

有人可能問(也是我自己反思),你認為這篇研究如此多不確定,為何仍要介紹?

大概因為原文開頭的一小段內容說服了我,研究者說:一段雜亂的綠地,對某些抑壓的城市居住者(人或動物)來說,可能是獲得寧靜的庇護所,但對其他人來說,卻可以代表不安全。

這個城市始終太少關注彼此的感受,大家對不同景物,少至一段草叢的觀感其實也大有不同。這看來廢話,卻很重要。

#文章篇數:216

#cover photo: isabelle_sydney

👉 訂閱免費電子報,每月整理精華內容

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐