忙碌背后有贫瘠,努力背后有逃避,我们该如何回到此时此刻? | 一个C-PTSD幸存者的自我分析

🗯️ 下文包含

我为何选择了暂停

C-PTSD是什么

学会区分主动决策与被动反应

我的几种主要创伤模式+表现形式+对它们的分析

关于疗愈:如何平衡主观能动性、责任与原谅

*全文摘录如无特别标注,均来自于书籍《不原谅也没关系》。

01

穿过暴雨后最重要的是

洗热水澡、换衣服、睡觉

在我个人的生活历史当中,今年的春天来得比以往都要有重量。从去年九月至今年四月,我几乎没有真正休息过。因此,当把重要事项处理个大概后,我的第一感受就是:力竭(burnout),从身体最底部延伸到每一根手指的疲惫。

也是在那个时刻,我遇到了Pete Walker的书《不原谅也没关系:复杂性创伤后压力综合征自我疗愈圣经》(COMPLEX PTSD: From Surviving to Thriving)。初读第一章后,我发现了一个新鲜、震动也同时让一切都变得更符合逻辑的事实:我好像拥有 C-PTSD。

与大众熟知的PTSD相同,C-PTSD是一种暴露于单个活一系列极端威胁或恐怖的事件后可能发生的障碍。区别在于,造成后者的创伤性应激事件往往是长期或反复的,且往往使幸存者难以逃脱。

除了需要满足PTSD的核心特征,即创伤的再体验、回避行为与高激惹,它还包含情绪调节障碍、自我遗弃、恶性内在批判与社交焦虑等。

我一直都拥有深入了解自己的欲望,我知道搞清楚“我是个怎样的人”“我在逃避什么”“我是如何变成现在的我的”等种种重要但不紧急的问题,对于我未来的每一个决策都有裨益。因此在五月初,我决定停下来,不去在意那些驱使人不断向前跑的议题,而是关掉外部接口,休息、与自己相处,同时借由这本书更深地了解自己过往行为、思维模式背后的动因、形成路径以及它们与我早年经历之间的联系。

02

C-PTSD,一种后天习得的自我保护

奴役、种族灭绝活动、长期的肢体暴力、反复性虐待等,这些行为所带来的伤害往往是更易察觉的。然而,仅仅是长期的情感遗弃、言语虐待或情绪虐待就足以使人患上CPTSD,最典型的例子即创伤性的原生家庭。

不同于一个支持性的家庭会让家庭成员所联想到的“可休息停靠的港湾”“温暖的窝”,生活在创伤性的家庭环境中常常给人一种无处可逃的感觉,尤其是对于未成年人。

你可能跟父母吵过架,你可能离家出走过,但往往得到的是更大的讥讽、更严厉的惩罚。你想要逃离这个使自己不断受创的环境,却又必须在很多方面上依靠它。你仍然需要找父母要生活费,仍然需要每晚回家睡觉、吃饭,需要有人付学费。最终,你只能学会听话,强迫自己认同、服从并尝试迎合父母的需求(讨好),寄希望于通过完善自己来获得接纳,或者你开始学会抽离,培养不给人添麻烦和“独立”的本能,告诉自己,我并不需要这段关系/他们的帮助、关心。

想要一个儿童能够健康成长,需要父母在言语、情绪、精神和身体上都对孩子保持积极关注。而对于生活在一个创伤性家庭的孩子而言,使其患上C-PTSD的核心就是照料者长期、大量的情感忽视、情感遗弃。

在创伤性家庭中,孩子极度缺乏关爱,并极需被照料。照料者却很少或从不提供支持、安慰和保护。

你从小就知道,无论你经受多么大的伤害、疏远和恐惧,求助于父母只会加剧被拒绝的痛苦感受。

我正在向你讲述我内心最深层的感觉,请不要沉默以对。当我恳求、哭泣和愤怒的时候,请你不要像以往那样无动于衷。《魔灯:英格玛·伯格曼自传》

换句话说,C-PTSD 是幸存者身处于一个长期创伤性却又难以逃脱的环境中所发展出的一种应激反应,这种应激反应的核心是为了让幸存者在还未发展出更健康的应对模式时保护自己。

03

你是在对生活作出反应,还是选择?

很多时候,你的决定都是基于对陷入困境或遭到抛弃的恐惧,而非基于与世界进行有意义且合理的互动。

还在公立中学上学时,为了准备体考,我们从初二开始就会练习800米跑,走鸭子步等。我记得那时每个大课间和每节体育课,我们都要计时跑800米(男生是1000米)。操场很小,800米要跑四圈,很多同学都会在跑到第三圈左右时停下来走一会儿,再冲刺到最后。

但我从来都不敢这样做。我总感觉如果我停下来了,就没有力气再跑起来了。每当我想要缓步时,身旁继续奔跑超越我的同学又会给我带来紧张感。我从来没有停下过,不论是跑道还是生活,毕业前还是毕业后,我都是那个看起来永远不需要旁人过多监督就拥有令人艳羡的自控力、自驱力的人。但这种不敢停下、必须努力、必须时刻保持学习、每天都有所成长的心态常常令我痛苦且抓狂。

人类的几乎每一个行为,每一种可能令自己烦恼的坏习惯、思维模式,背后都有一个逻辑自洽的动机可寻。可能是恐惧,可能是贪欲,也可能只是单纯的“我想要”。我纠结于努力给我带来的痛苦,是因为我能够感知到驱使我自律、上进的动机并不是简单的“我想要”,而更接近于“我应该”“我害怕”。

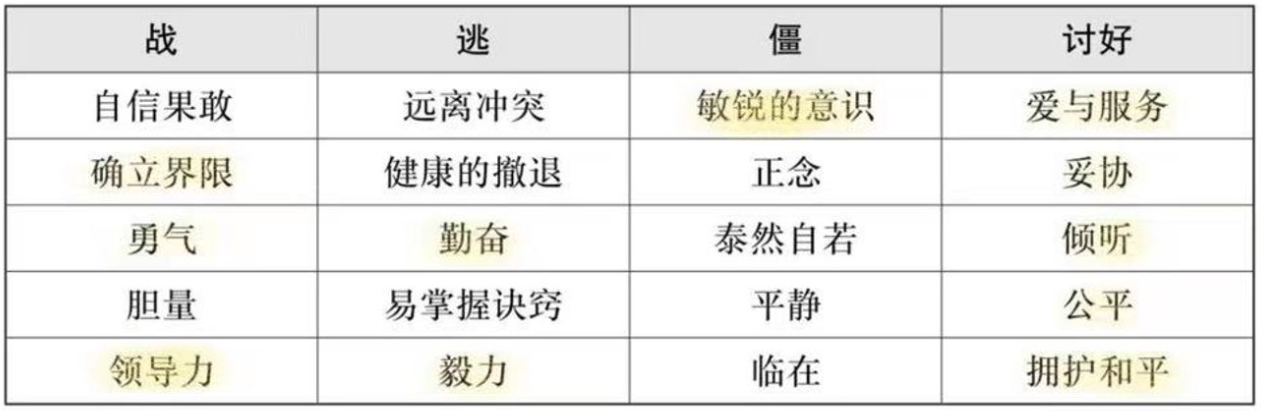

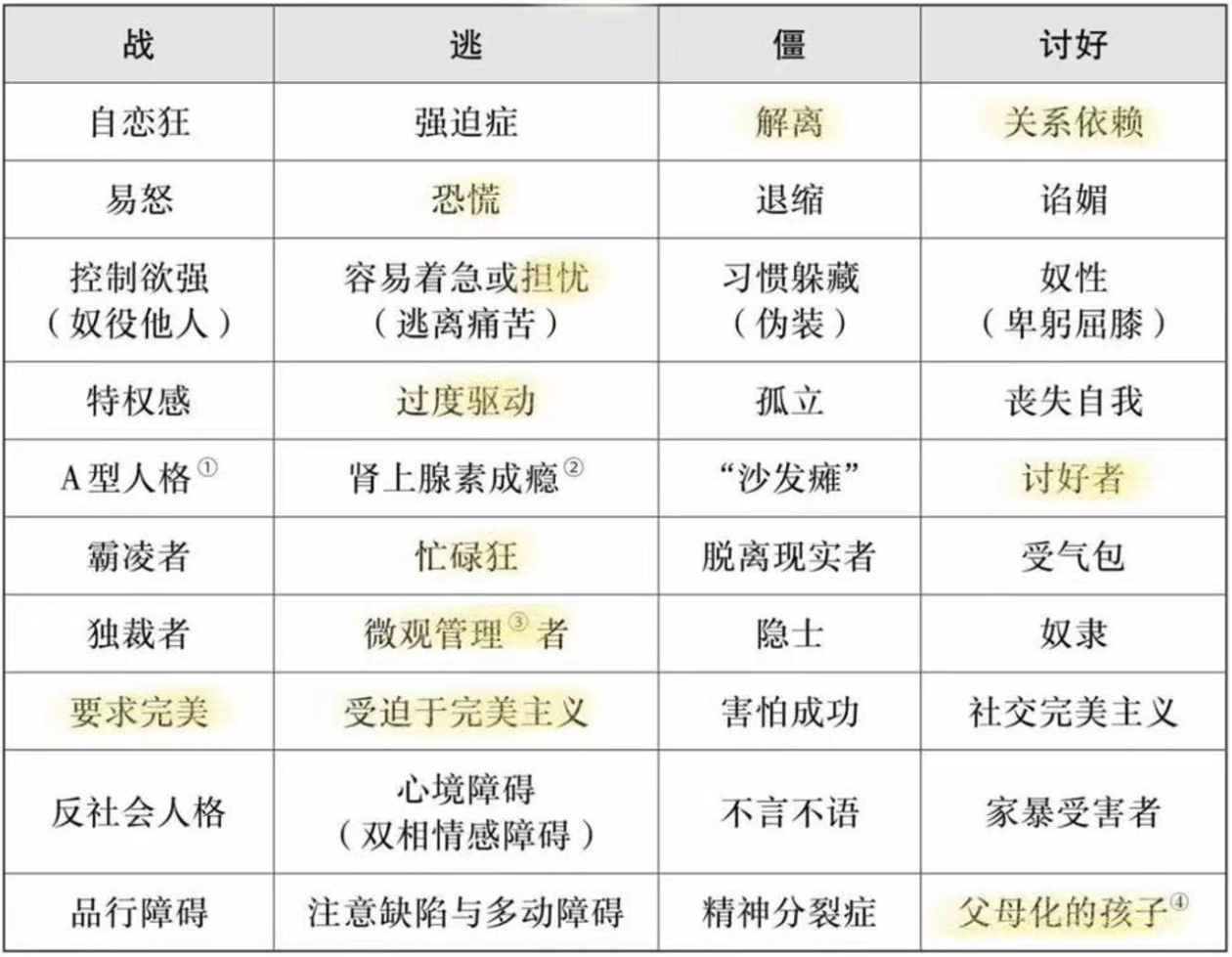

C-PTSD 有4种典型的创伤反应,分别是战(Fight)、逃(Flight)、僵(Freeze)、讨好(Fawn),童年时得到足够好抚育的人,往往能够在成年后面对危险时灵活、恰当地使用4F反应;而在童年反复遭受创伤的人,则往往会过度依赖其中的一两种反应来求生,以阻止、避免或减轻进一步的创伤,尤其是在TA们遭遇情绪闪回(emotional flashback)时。

这四种典型的创伤反应,对应的也是不同的动机与需求。意识到是何种动机/需求驱动着自己做出某一决策/行为,有助于我们更好地理解自己。某种程度上,C-PTSD幸存者生活的大部分时间都处于求生模式,TA们基于自己的恐惧而做出或战或讨好,或僵或逃的反应,这些反应(reaction)是被动触发的。TA们并没有/或很少不被恐惧所驱使,主动做出一个选择(decision)。

人是生活在关系之中的,与自我、他人、世界的关系。4F反应呈现了不同的幸存者可能会基于怎样的主导模式来运行自己的生活、与他人交往以及面对世界。在仔细阅读了Pete Walker对4F反应的解读以及回顾了我的早年经历后,我意识到,我的创伤类型以及它们的主导性强弱排序大致为:

逃 > 讨好/讨好-逃 > 僵

04

只要跑得够快

我的恐惧就追不上我

逃 ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛

Beware the barrenness of a busy life(小心忙碌生活背后的荒芜). —— Socrates

借助忙碌和勤奋来逃避的逃模式主导了我的大部分生活。它是一种左脑解离,即通过不停地思考、做事来让自己不去注意潜在的遗弃痛苦,通过不断追求完美来避免自己落入到可怕且熟悉的遗弃感中。

驱使我开启这种模式的主要是这两种信念:

如果我懈怠、不持续进步,我就可能让人失望,我需要不断保持最好来避免被抛弃。

生活是充满危险的,而我只能自己应对/总会有只能自己应对的时候。所以我必须自己为自己生活的一切做好准备,增加我在这个世界上的存活能力+抗风险能力。

在这种模式下,我通常会有这些表现:

总是想用各种学习、工作把时间填满

非常在意自己是否浪费了时间、是否足够有效使用了时间

无法安心享受休息、空档,稍微休息一阵就容易恐慌

和他人相处时有时会倾向于将自己视为完美无私的照料者(简而言之当妈),容易强迫性的满足其他人的需求,而对自己的需求置之不理

basically a busyholic(忙碌狂)

讨好 (๑◔‿◔๑)

讨好类型的人通过迎合他人的愿望、需求和要求来寻求安全感。这种模式通常与童年时期的被父母化有关(parentified child)。理应从父母那里得到关怀、照料与支持的儿童或青少年成为了自己家长的“父母”,这类幸存者可能在童年或青少年时期就需要:

满足并接受TA们不公平的情绪控制(通过恐吓、讥讽、轻蔑、惩罚、疏远来使孩子满足自己的期待与要求),并感到自己需要为大人们的情绪反应负责

听父母倒苦水,承接TA们的负面情绪,譬如有关个人感情生活、家庭经济状况无节制地抱怨

过早地承担本应由父母来承担的经济、照料责任

我的讨好模式通常在亲密关系中被触发,取决于我有多在乎对方+感受到了多大的不安全感。当感受到有可能被遗弃的恐惧时,我会触发自我牺牲、自我伤害式的讨好反应,譬如过度给予与妥协。我通常需要较长的时间和心理工作才能做到对对方说不,或者摆脱过度取悦。

关于被父母化的孩子,感兴趣者亦可阅读《长不大的父母》。

过度警觉+设想危害 (ᗒᗩᗕ)

过度警觉是过早、过度暴露于真实危险之中的结果。拥有疏远、情绪遗弃、缺乏支持的父母可能意味着青少年儿童需要过早地面对和解决种种他们会在成长时期遇到的挑战与转变,也因此习得了利用过度警觉来预测、识别和躲避可能发生的危险。

设想危害是在足够安全的情况下一直设想危险的过程。它容易触发应激反应或使身体与心理过度紧张。

类似的例子是:一个18岁被推上战场的二战新兵,战场上枪林弹雨,他需要随时保持高度警惕才可能活下来。即便他顺利坚持到了战后,这种对危险的过度警觉仍然可能遗留在他的身体反应中数年。

在我的青少年时期,我周围的同学朋友们羡慕于我在外面玩得再晚也不会有家长打电话的自由,而我则常常在情绪崩溃时羡慕他们遇到重要的事情可以依赖、求助于父母的安心。我那时常常感到自己必须时刻处于战斗模式,才能应对好种种未知的挑战。

这种时刻紧绷的感觉体现在我身体和生活的很多方面,譬如我曾有好几次呆在家里的公共区域,被在正常时间正常出现的室友吓到后退大叫(ˉ▽ˉ;)…

内在批判 ヾ(。`Д´。)ノ彡☆

内在批判很好理解,它的核心是通过追求完美主义来适应我所感受到的遗弃,不断地进行自我憎恨、自我厌恶与自我遗弃,因为童年时期的我认为这些缺点时自己被拒绝的原因。

常见的内在批判除去上述提及,还包含与他人或自己最完美的时刻进行不公平或贬低性比较,过于笼统极端的评价自己,过度内疚与反复道歉等。

05

学会练习愤怒与哀悼

因为原谅并不总是让情况变得更好

疗愈的可能性通常来自于两方面,自我疗愈与关系型疗愈。自我疗愈需要你去了解、觉察、自我提醒、改变、接纳,以及哀悼自己曾经受过的伤害;关系型疗愈则需要你找到合适的人(朋友,恋人,咨询师),在一段能够实现共情、对话性、真诚地展现脆弱、共同合作的关系中修复自我。

我正在实践Pete Walker提供的诸多方法,也发现我身边有一些能够为我提供修复性关系疗愈的人。如果你感兴趣,可以去进一步阅读《不原谅也没关系》这本书的后半部分。我更想用最后的篇幅聊聊“原谅”这件事。

在我的整个青少年时期,我都对自己的原生家庭充满愤怒、怨恨。而当我逐渐成年、毕业后,这些强烈的敌对情绪几乎消失了,我一度以为自己已经原谅了我的养育者们。

使我“原谅”TA们的动力来自于这样两个信念:

一,我认为我已经是一个成年人,一个可以独立思考、行动的个体。我有权为自己的人生负责,为自己想要实现的状态做出改变,而不是一味的将责任推给原生家庭。

二,借由我思考能力、智识的增长,我意识到许多发生在个体的创伤,往往是代际创伤(intergenerational trauma)的一部分。因此我无法感到愤怒。我可能会有悲伤,失望,委屈甚至最后选择接受,但我无法对自己被抛弃、被忽视的事实感到愤怒。

我习惯于为我的家长们辩解,辩解TA们对我造成的伤害都情有可原,辩解TA们是时代的社会规范以及缺爱的家庭教育的受害者。**通过这种辩解,我感到我无权对TA们感到愤怒。**我感到所有伤害,我似乎都可以原谅。我感到我不再寄希望于被偿还,也不想要去报复。但与此同时,受伤的感觉仍然真实且坚固,因为我的哀悼还没有结束。

我后来意识到,扛起有关自己人生的责任、积极行动、疗愈自己与意识到这些创伤从何而来、替过去的自己哭泣,这两者是并行不悖的。与此同时,Pete Walker的话提醒了我:

当人过早地在认知层面决定原谅时,通常就无法实现真正的原谅。对父母的原谅如果不是以自我同情为基础的,那么它就只是一种空洞的思维运动。

过早的原谅会使我们无法告诉自己的内在小孩,TA有权利为父母无情的遗弃感到愤怒,还会阻止我们帮助内在小孩表达和释放那些旧时的愤怒情绪。

真正的原谅大多是有效哀悼的结果,如果不进行大量的情绪疗愈工作,再多的想法、再强的意图或信念都不能实现真正的原谅。

以上就是我在闭关的这一个月主要的思考与收获。如果你读完后有所收获,欢迎评论,欢迎转发、赞赏支持我。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐