塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)的幽灵回来了

塞缪尔·亨廷顿曾经引起巨大争议的巨著《文明的冲突与世界秩序的重建》,直指福山后冷战设想中所谓的“历史的终结”假设的无知,并预计后冷战的国际关系“敌我划分”将以文明断层线作为边界,亦即未来的冲突是以文化、心理与价值观为基准的。

其洋洋洒洒的大作,最根本的逻辑其实是以其最后一部分针对西方文明“普世价值”意味深长的警告:

西方,......认为非西方国家的人民应当认同西方的民主、自由市场、权利有限的政府、人权、个人主义和法制的价值观念,并将这些价值观念纳入他们的体制。然而,在其他文明中,赞同和提倡这些价值的人只是少数,大部分非西方国家的人民对于它们的占主导地位的态度或是普遍怀疑,或是强烈反对。西方人眼中的普世主义,对非西方来说就是帝国主义。

换一种直白的说法:亨廷顿对于美国热衷于在全球传播民主自由人权非常不满,因为他认为有的文化/人民天生奴性,根本不接受西方价值观,西方人不应该有幻想,去传播什么人权自由,随他们去吧。怪不得批评者严厉批评亨廷顿的种族主义倾向。然而,在阿富汗20年和平民主建设的苦涩失败后,还有谁能拥有在任何地方都能建设自由民主体制的信心呢?

不过,亨廷顿的所谓“文明概念”,来自于还原主义的观点,大都是起源于几千年前的类似Karl Jaspers提出的“轴心文明”概念,对于文明发展的解释过于肤浅、缺乏实证基础,并且往往倾向于把文明看作一个同质性的整体,因此在此次俄罗斯-乌克兰战争中完全无法解释为什么心理上最抵抗俄罗斯入侵的就是东正教甚至讲俄语的乌克兰东部地区,其”地层线理论“接近破产。

然而,这并不意味着人类没有深刻的文化、心理、 价值观的差异。在2019年出版的,迄今为止人类学跨学科研究的约瑟夫·亨里希(Joseph Henrich)巨著(毫不夸张的讲是划时代的成果)的《世界上最古怪的人》(The WEIRDest People in the World)一书中,他收集了数百页数据,展示了西方的、受过良好教育的、工业化的、富有的、民主的(注:首字母组合即是“WEIRD”)价值观究竟有多么罕见。

他写道:“我们这些怪胎(WEIRD people)都是高度个人主义、自我迷恋、控制型人格、不认同主流、热衷解析的人。比起人际关系和社会角色,我们更关注自身——我们自己的特质、成就和抱负。”而这种以Individualism, Impersonal Prosociality, Analytical Thinking为核心的古怪文化心理,只有在西方才特别突出,非西方文化则分布在谱系的另一个方向(然而并不是完全对立的,只是分布在谱系的各个不同点位。)

固然,人类学早就批判过“西方文明中心论”,强调对于他者的文化需要采取“内部人视角”(native point of view),然而这对于政治制度与国际关系意味着什么?毕竟,在政治冲突中做出政治决策的是独裁者如普京之流。不过,越来越多的乌克兰人认为不仅仅是普京、不仅仅是俄罗斯政府,俄罗斯人民也必须为侵略战争负责,因为乌克兰人民推翻了自己的独裁者,而俄罗斯人民接受了自己的独裁者。或者说,问题转变为了作为正式制度(formal institution)的政治体制与看不见容易被人忽视的文化心理(cultural psychologies)之间的关系。

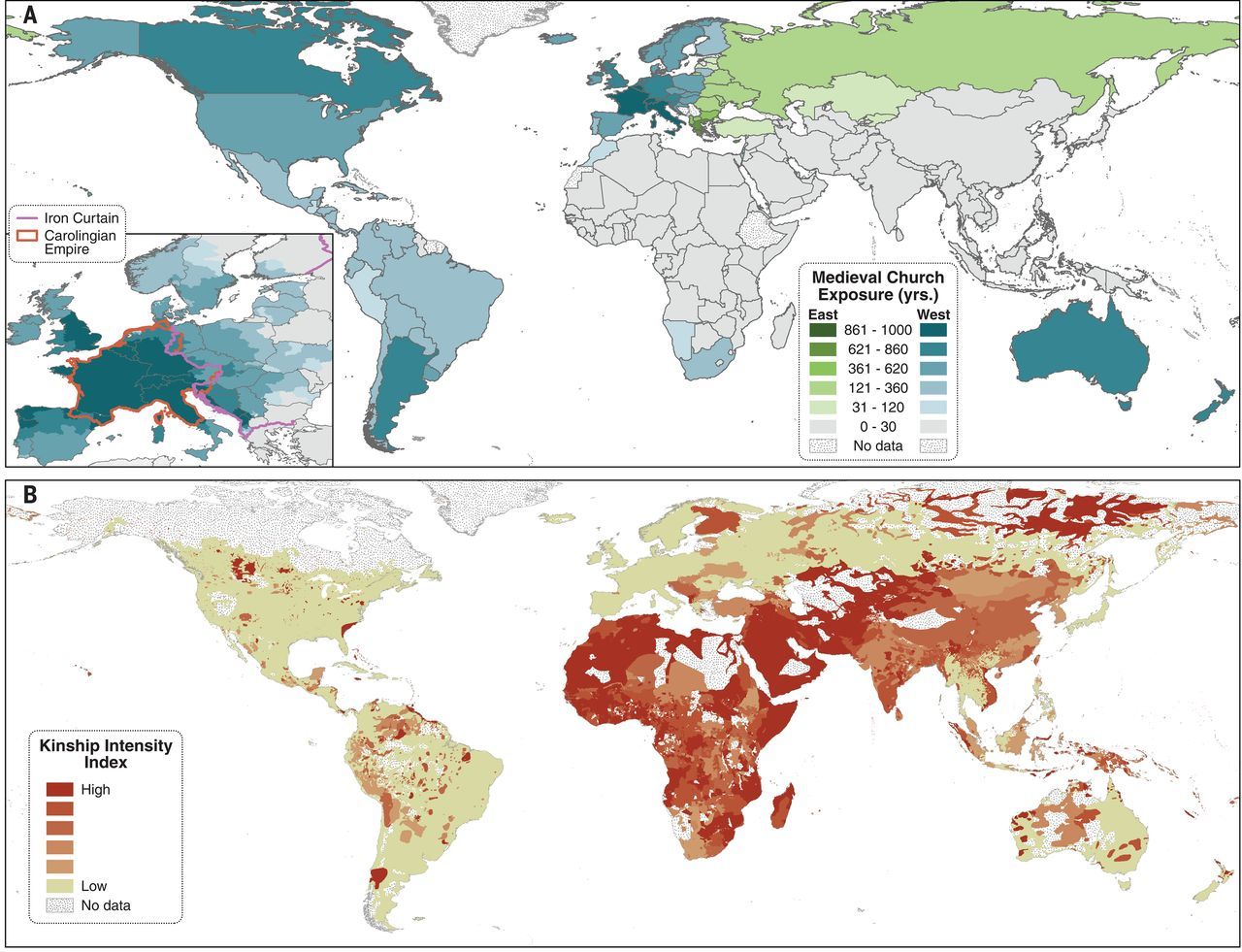

保守主义政治学者早就尖锐地指出:有什么样的人民,就有什么样的政府。(The people get the kind of government they deserve.)在民主政体下,或许这句话有相当的合理性,那么,在威权政体下,这句话还成立吗?要理解这个问题,就要理解现代民主政治的起源,毕竟,在漫长的古代时期,不论是西方还是非西方,民主政体都极为稀少,要不就是采集狩猎(Hunter-gathering)部落民主制度,要不就是小规模的商业城邦。根据Joseph Henrich的研究,现代民主政治来源于中世纪天主教会(Medieval Roman Catholic Church)接近一千年(500-1500CE)的瓦解前现代密集亲属制度(pre-modern intensive kin-based institutions)的不懈努力,首先在教会组织内部发展出了民主政治,在西伐利亚秩序的酝酿下,通过不断的实验(trial and error),最终产生了现代意义上的民主政治。

或者说,一开始,包容性的政治体制(inclusive political institutions)就与特定的文化心理与非正式制度密切相关,并不是无源之水、无本之木。尽管20世纪作为正式制度的自由民主体制表面上在全球很多国家得以实施,人类文化心理和亲属制度的演化却相当的缓慢,甚至旧有的价值观、非正式制度十分顽固,顽固到甚至最恐怖的极权统治都无法完全消灭它们。比如,中共曾经严厉打压宗族组织,甚至不惜大开杀戒,以“消灭地主”为名消灭了几百万宗族精英,强力推行现代婚姻家庭制度,但1979年以后在许多中国南方地区宗族势力又复活了。

当然,并不是说文化心理对于政治制度的影响是单向的,制度反过来又会影响人民的文化心理,制度与文化的关系,就是典型的“先有鸡还是先有蛋”的关系,实际上是相互影响的关系。并且,除了密集亲属制度的瓦解外,其他的因素也能极大地影响文化心理向“更古怪”(WEIRDer)的方向转变。理解在当代重大历史事件中的那些影响深远又不太为国际政治专家所理解的文化心理转变,对于理解文化战争的本源至关重要。

历史上,乌克兰地区受中世纪天主教的影响有限,但仍比俄罗斯多,并且拥有选举自己的神职人员的悠久传统,而哥萨克更是崇尚自治与封建权力的团体,俄罗斯文化中根深蒂固的帝国主义传统,自“俄罗斯文学之父”普希金就体现的淋漓尽职:普希金不仅痛骂支持1830年波兰民族独立起义的法国政治家,更是公开歌颂俄罗斯帝国对高加索的种族屠杀。

而要理解今天的乌克兰人民与文化,就必须深刻理解2014年Euromaidan Revolution(广场革命)带来的乌克兰文化革命,基本可以说,2014年是后冷战时代乌克兰民族建构的转折点。本质上,这是一场乌克兰各族裔、各宗教人民追求自决与独裁政权的街头战争(street warfare),在这次战争中,凝聚了各个亚文化群体——从东正教到伊斯兰教群体,在这场战争中,形成了一种包容性的民主民族身份,在心理上极大地影响了当代乌克兰“公民民族主义”(civic nationalism)的形成与发展。套用WEIRD psychology的说法,乌克兰人民变得更加的倾向于impersonal prosociality,即不论宗教、族裔,都是互帮互助的乌克兰公民的心理。这种心理影响,又促进了非正式制度(informal institutions)如NGO、互助组织、自由媒体等的繁荣。政治上乌克兰也在迅速转变,2014年以后,尽管受到俄罗斯“混合战”的影响,乌克兰仍然在艰难地向民主化转型方向前进。普金策划吞并克里米亚与乌克兰东部地区导致的长期战争直接迫使乌克兰军队全面西方化的发展,此次乌克兰战争暴露出了乌克兰军队与俄罗斯军队文化出现了决定性的区分——乌克兰军队已经不是那一种2014年时的腐败老旧的苏联式军队了,而俄罗斯军队文化似乎从未从2000年的库尔斯克号沉没的时刻改变(尽管其宣传其军队进行了现代化改革)。

或许,普京了解乌克兰文化的深刻改变,并且意识到,乌克兰文化心理的转变,必定使得乌克兰政治制度更加向亲西方的民主化方向发展,唯有利用新冠疫情导致的战略机会窗口,一举用武力拿下乌克兰,才能举止这看似不可抗拒的西方化潮流。然而,普京并未意识到,恰恰是自己的帝国主义侵略的残酷野心,是乌克兰文化心理转变的最大加速器与催化剂。正如杰斐逊所言:自由之树需要用暴君和爱国者的鲜血浇灌。

普京在乌克兰东部说俄语的地区的看法或许与亨廷顿相同,即认为他们会认同大俄罗斯东正教主义,至少不会顽固抵抗俄罗斯的帝国大业。普京没有意识到俄军在乌克兰东部对平民的狂轰滥炸与屠杀强烈激起了反俄情绪的发展,这种被背叛的感觉甚至大于讲乌克兰语的人口。可以说,正是普京,塑造了一个统一和团结的乌克兰身份。

因此,乌克兰的例子确实证明了亨廷顿式的本质主义的“文明冲突论”不具有说服力,但阿富汗失败的例子又说明包容性的制度在缺乏土壤的情况下,哪怕是送给你都无法生存。这是文化心理的吊诡之处,它既不是一成不变的(unchanged)本质主义神话,又在漫长的演化历史上具有顽固性(persisting),需要合理的家庭婚姻政策、正式的包容性制度以及公民社会的繁荣,才能逐步改变。而类似战争威胁这样的快速改变人类文化心理的手段,本身是不可欲求的,但是一旦发生,转型国家必须抓住这个“民族建构”的千载难逢的机会,向西方化迈出决定性的步伐。

纽约时报专栏作家弗里德曼干脆坦诚,西方需要帮助那些“愿意为自由而战的人民”,差点没明说,对于痴迷于部落统治的阿富汗,任何现代民族实验都几乎不可能成功,不必去耗费大量的人力物力财力——实际上,现在美国支援乌克兰的军援,恐怕还不到支援阿富汗政府军的几分之一,而俄军的战斗力岂能跟塔利班相比?

那么问题来了,什么样的人民“热爱自由”?为什么有的文化对于自由民主体制适应不良?为什么在此次俄乌战争中有不少国家的人民崇拜强人普京?除去俄罗斯与本国政府的宣传的因素,不同文化内在的价值观也是极为重要的参考指标。

Joseph Henrich认为,历史上的亲属制度密集度是个人主义-集体主义心理分野的关键因素之一。而中世纪的家庭婚姻制度是瓦解密集亲属制度的关键。这种分野不应该仅仅视为民族国家之间的,毕竟历史上的文化形成不在乎现在的民族国家边界,不同国家内部的“自由派”和“保守派”之间的心理差异也极大。但是统计学上而言,历史上亲属制度薄弱的地区的人民更倾向于个人主义、普世公平(individualism and impersonal prosociality)。

这些文化心理的分野在21世纪的后冷战时代往往成为国际政治分野的焦点。从此次俄乌战争的起源看,普京并未在国内有任何政治生存危机,除了其痴迷于大俄罗斯东正教帝国主义外,我看不出其有任何其他必要动机。话说回来,普京还是赌对了一部分,普京大帝的侵略战争,使得其在国内的声望不降反升,也帮其在亚非拉非西方世界收获了一大波粉丝。那些怨恨西方的国家,虽然在具体的利益上甚至与俄罗斯有重大冲突,确都心照不宣地暗中支持俄罗斯。比如土耳其新苏丹埃尔多安,痴迷于重建奥斯曼帝国,虽然与俄罗斯有世仇(俄罗斯驻土耳其大使曾被暗杀),却与普京惺惺相惜。其他对西方价值观不屑一顾的国家,或是保持中立,或是暗中支持,对于自由主义国际秩序丝毫没有维护之意。

普京的帝国野心,本质是恢复一个政教合一的威权主义世界帝国,消灭民族自决、自由主义的价值,显然是一场空前的价值观之战。普京虽然运用了后现代的所谓“反纳粹”话语,却掩饰不住其前现代的帝国本质,即恢复一个父权制的集体主义压迫体系——这种体系在许多文化下都是显得理所当然的。同时,普京依赖武力与实力改变现状的做法并未在广大非西方地区激起义愤,并非所有文化都崇尚抽象的普遍原则。事实上,许多文化的道德判断都是以关系为基础(relational based)的,同时对于强权十分服从。亨廷顿甚至明言,非西方国家把西方以规则为基础的秩序当成软弱的象征,只有实力才能让他们遵守规则。

而那些从苏联帝国的阴影下解脱的中东欧(CEE)国家,除了匈牙利,大多在此次战争中表现十分亮眼。前文说过,面对强大的威权主义敌人能加快心理上的“古怪化”(WEIRDer),CEE国家在长期的与俄罗斯扩张主义的斗争中,形成了从人民到政府的强烈支持自由主义国际关系的心理。而承平已久的西欧,虽然历史上密集亲属制度瓦解更早,心理上却更认同status quo。Eliot Cohen说过,西方不是一个地理范围,而是代表一种价值观,因此谁更代表西方是一个动态的问题:历史上西方文明的霸主从威尼斯到荷兰到英国,就是这个道理。西伐利亚秩序的本质就是不断的竞争,作为欧洲大国的德国与法国并不必然就代表“欧洲价值观”,至少从此次俄乌战争看,最先运送重武器的就是中东欧国家,而作为欧洲第一大经济体的德国,其统治集团的道德腐败令人瞠目结舌。

说了这么多,你也可以反驳,认为专制帝国的人民普遍支持帝国野心是威权统治长期宣传洗脑的结果,或者俄罗斯人民获取不到真实的信息——一旦人们了解俄罗斯军队的暴行,他们就不会再支持普京了,或者如同美国左派政治家Bernie Sanders所言,俄罗斯人民不是我们的敌人。要理解这个问题,可以以另一个检验标准去看:一个威权政权的统治者与政治异议者和反对者(political dissidents/oppositions)以及人民是否暗中共享同一种意识形态、价值观?

普希金被沙皇流放,却终身忠诚于俄罗斯帝国主义。而大名鼎鼎的索尔仁尼琴,尽管写出了《古拉格群岛》,获得了诺贝尔文学奖,却始终不能理解美国代表的西方个人主义文化,晚年回到俄罗斯后更是无比崇拜普京——哪怕他是个前KGB,原因无非是普京是俄罗斯东正教帝国的复兴者。与之类似的还有同样获诺奖的Joseph Brodsky,在乌克兰独立后写诗否认乌克兰文化与民族的存在。而在德国、塞浦路斯出现的开战后的狂热挺普京游行,更不能用信息闭塞来解释——就像在海外的狂热小粉红,并非因为防火墙的信息封锁而狂热一般。与其说是统治者的个人帝国野心导致的以帝国复兴为名的帝国扩张,不如说是统治者利用了帝国臣民的心理来巩固自己的统治——帝国扩张固然有实际的、经济军事上的利益,更大的利益是让臣民崇拜统治者,形成一种顺服的专制统治(obedient dictatorship),就像网上流传的前中共军委副主席迟浩田的文章所言:只有中国称霸全球了,哪怕环境污染再大,社会问题再多,中国老百姓都会无比支持中共。

更可怕的是,由于前现代帝国主义的价值观是被反对者、异议者、人民共享的,所以regime change(政权更迭)起到的作用会非常有限。当然,帝国政权的垮台往往会导致帝国分裂,这是一个削弱帝国、争取被压迫屠杀民族自决的好机会,但是我们再也不能天真的如Fukuyama(福山)那样认为,从此就天下太平、历史终结了,因为新上台的统治者几乎必然会尝试恢复帝国荣光。这一点,不仅仅是俄罗斯,在那些所谓中国海外民运人士,比如被前美国国务卿Mike Pompeo称之为“中国民主之父”的魏京生,就公开以“历史宣称权力”强调台湾必须在民主化后“回归中国”。而被中共打压的清华大学许章润教授,毫无疑问是中国自由派的代表,敢于公开批评习近平,原因却是“曾何几时,大国崛起,文明复兴,一手好牌,势不可挡”(《中国不是一个红色帝国》),而总书记把一手好牌打烂了,换言之,许认同帝国复兴的终极目标,不过不应该是红色帝国,而是一个儒家王道帝国。

王飞凌教授这位曾经的美国西点军校教授,新时代美国对华政策的重要操盘手在其经典著作《中华秩序》(The China Order)中总结,中美之间的战略竞争不仅仅是意识形态(共产主义vs自由主义)何政治体制之间的竞争,更是一种深刻的文明体系竞争,即一种前现代极权主义天下帝国体系的中华秩序与西伐利亚秩序之间的根本对抗。其实,向往复兴帝国的力量,绝不仅仅限于中国、俄国。自土耳其国父凯末尔放弃大鄂图曼主义100年后,新苏丹埃尔多安依然在孜孜不倦地试图重现哈里发帝国的荣光,莫迪的印度教民族主义政府所追求的,恐怕也是一种在British Raj“帝国的废墟上”崛起的新南亚次大陆帝国。更诡吊的是,这些复兴前现代帝国的努力,往往打上一些“反殖民主义”、“反西方文化霸权”、“反美帝国主义”、“国际关系多元化”的后现代话语,往往还被西方左派势力所容忍乃至变相鼓励,我将之称为后现代帝国主义,是当年服务于大日本帝国的“大东亚共荣”、反对西方在亚洲殖民主义的“超克现代”的京都学派的嫡系继承人。

在这种文化-人民-政权相互纠缠的体系里,被前现代帝国压迫的弱小民族势必强烈反对扩张主义势力的一切,从人民到文化到政权,将其看成是价值观与文化的战争(而非与独裁者或专制政权的战争),也会让美国对外政策在阿富汗之败后做出极为深刻的调整,即越来越把文化价值观作为敌我判断的标准,而不是过去那样热衷于政权更迭,认为实现制度变革就大功告成。甚至根本不再把政权更迭作为目标,而是以削弱、压制、或分裂前现代帝国为根本目标,就像此次被称为Biden doctrine的对俄罗斯战略:不断削弱俄罗斯的军事实力直到其无法重建、无法对邻国发起任何侵略为止。

在这场新的文化战争中,前现代帝国的普通臣民将不可避免的成为帝国野心的炮灰,考虑到他们对帝国复兴的狂热,这也不是什么坏事。不但如此,这些前现代帝国的现代化,从经济到文化、科技,将出现严重的倒退,将与西方主流国家出现严重隔离,包括那些看似不起眼的电子游戏、娱乐等。在许多年的隔离与敌对后,这些后现代扩张主义帝国将不可避免地衰落甚至分裂,或许到那个时候,那些痴迷于大一统帝国的忠实臣民,才会反思自己的文化价值观的荒谬。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!