阿臺(オタイ)—牡丹少女事件簿

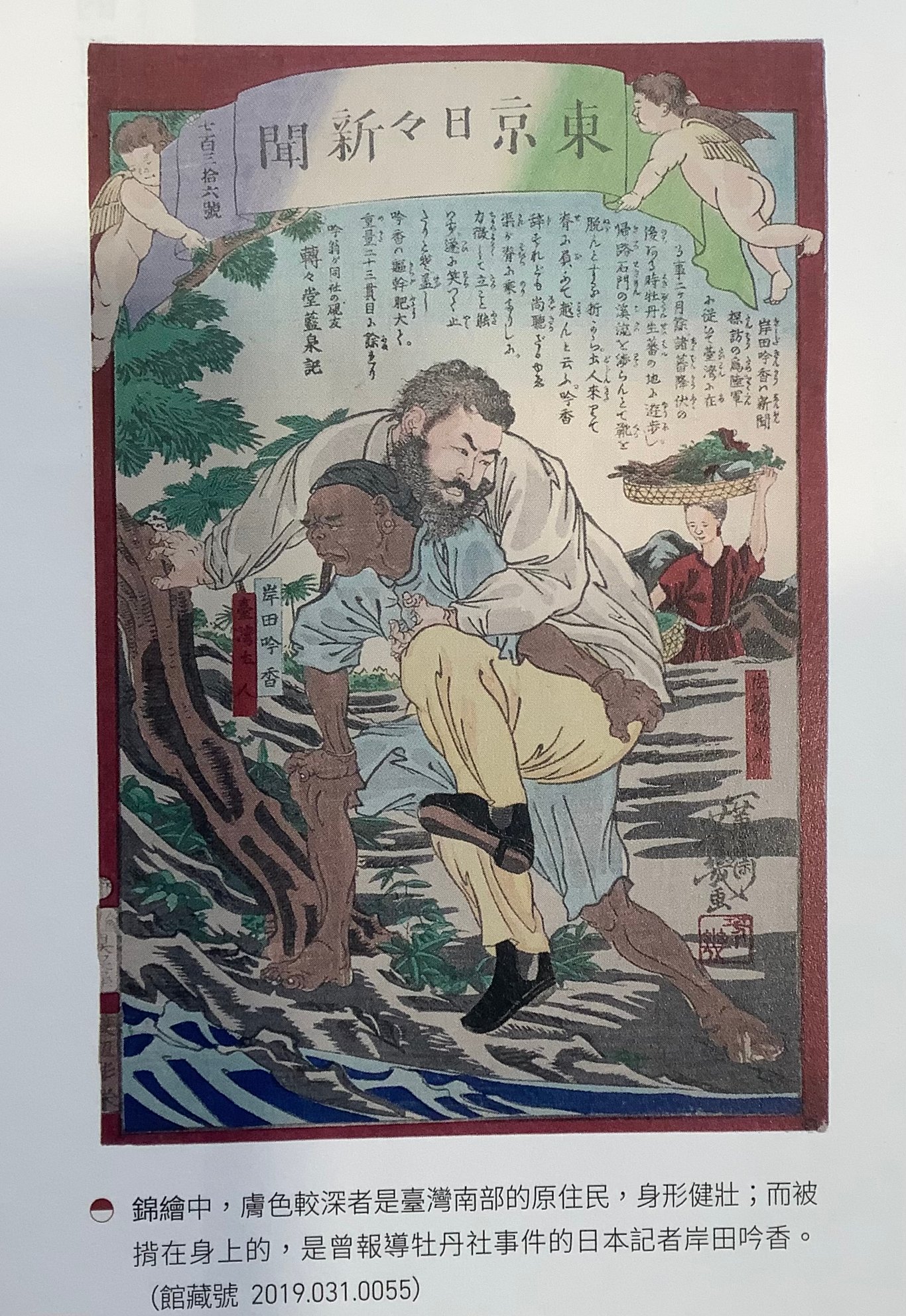

如果完全不知道這幅畫的背景,單純的看圖說故事,你會對這幅圖畫做出什麼解讀呢?

要是我,第一個誤解可能會以為圖畫中的孩子是男孩,他的表情很明顯有點無奈,雙眼皮、厚唇、皮膚的顏色比較深,似乎是要表示這個小男孩所屬種族。是說這麽大一個人了,為什麼衣服不會自己穿?像一個人偶供人擺佈。

再仔細一看畫面上寫著「台灣牡丹少女」,原來這不是小男孩,是一個原住民少女。那在她身後和前面包圍著,讓她動彈不得的這兩個男人又是誰?這兩個年輕力壯的男子,和後面那個正往這裡走來的男人,腰間都配著刀。

這幅圖是「東京日日新聞」的726號,「東京日日新聞」1872年的2月剛剛在東京淺草創刊,到牡丹社事件發生的1874年6月,差不多兩年左右。

當時的報紙沒有照片,所以搭配記事的圖片就用畫的,似乎可以理解。當時的報社並不是看圖說話,而是根據採訪到的新聞去畫插圖,讓讀者更容易想像發生的事件情況。

牡丹少女是當時出兵台灣的戰利品。剛剛才開始明治維新,日本已經自以為是一個和西方一樣的文明國家,至少他們已經有能力從另一個弱勢族群的身上,感受到自身文化的優勢。

以另一個文化的落後與野蠻,來展現自身的文明與進步,這種比較永遠令人感覺良好。但我從這幅報紙的插圖中,也解讀了繪者落合芳幾身為媒體人的批判性。少女的表情是悲傷而無奈的,也就是說對於這個所謂“落後文化”來說,她對於「文明的改造」並沒有太大的意願與嚮往,這幅圖反而揭露出強勢文明一方的「野蠻」。

兩名男子在為少女著裝的時候,身體明顯地貼近少女,表現出關愛、親暱,對比少女的表情,這個關愛與親暱是一廂情願、令人討厭的。

上面的文字寫著:牡丹少女穿上的是西鄉從道都督贈送的,衣服「寓含著都督深厚的慈愛」。

只是,強勢文明對於弱勢文明強加的“關愛”,對於弱勢文化造成的傷害往往比幫助更大,對於少女來說也是如此。作為日軍攻打台灣牡丹社原住民一個意外的戰利品,她被運回東京,穿上和服,教導語言、禮節、裁縫,熱熱鬧鬧地報導了一陣子,根據媒體的說法,被暱稱「阿臺」的原住民少女非常聰明,一個月的時間已經會用日文簡單的對話。但這個「少女驚人的學習能力」的觀察,也有可能是觀察者歧視性眼光的結果—少女“令人意外”的學習能力—就像看見黑猩猩學會使用人類的工具一樣“令人吃驚”。

阿臺在東京像熊貓一樣被豢養、展示,而後又被送回台灣原本居住的部落。原因雖然和日本和清朝已經簽訂協定有關,但更大的因素應該是他們也不知道接下來要拿「阿臺」怎麼辦。不管怎麼樣教養,都不可能把阿臺變成日本人,這是優勢文明的思維模式。就像你無法將黑猩猩透過訓練而變成一個人一樣。阿臺可以被當作聰明的黑猩猩予以讚揚,但是她永遠不會變成「和我們一樣的文明人」。

作為落敗族群象徵被霸凌、利用完的阿臺,才發現無法像不用的物品一樣收進倉庫,只好再次「野放」進所捕捉的森林。森林曾經是阿臺的家,但是在被穿上猴戲一般的侵略者的衣服以後,她也失去了自己原本的文化認同。

根據部落族人流傳的說法,阿臺回到部落之後,「不時與部落族人分享在日本時學到的新知,想要改變族人的傳統生活方式」,因而被討厭、排擠。她在自己的家鄉成為了異鄉人。人們用另一個名字稱呼她「Vayayun」,意思是「不檢點的女人」。

不管是「阿臺」,或是「Vayayun」,都是別人給少女的名字。在日本她是「阿臺」,代表那個落後的、等待被文明拯救改造的國家,在部落裡她是「Vayayun」,是那個不安份的搗蛋者,秩序破壞者。但我覺得很有可能少女從來沒有改變過,改變的只是旁人看她的眼光,是周圍人強加在她身上的標籤。

少女回到部落之後被隔離、排擠,不到成年就過世了。她真正的想法、感受、並沒有機會被記述下來。一張在上船之前拍的照片,頭上有一隻手。在成功拍下這張照片之前,可能失敗了好幾次,因為少女聽不懂指令亂動,以致無法順利讓底片充分曝光,萬不得已才拍下這張一隻手按住頭的相片。

另外兩張在東京日日新聞上的錦繪:

向看起來很威武的日本軍人跪地求饒的原住民

背著隨軍記者過河的原住民

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!