124 | “只需一只好耳”:困在致残监禁系统中的在美聋人

“结构性暴力”(Structural violence)是美国社会正义运动试图揭示和论辩的对象,它藏在直接暴力的阴影背后,以系统、仁慈甚至优雅良善的姿态介入和管理生命,却拒绝承认本身正在制造和延续的痛苦。在结绳志此前编译的《下一次还将是烈火:反思明尼苏达警察执法暴力的再起》中,黑人作家詹姆斯·鲍德温也强调了白人眼中那些看似不可理解的暴力抗议者,都是如何被排除了向上向外流动的可能,推向贫民区、监狱和精神病院等社会边缘。20世纪80年代美国监狱私营化的过程,更是让矫正监禁变成了一门生意,维持囚犯数量可以带来低价劳动力,对于囚犯食宿医疗开支的压缩也不会被主流舆论关注。在这样的制度里,犯罪和监禁吊诡地构成一对循环的因果——监禁产业为了维持自身,需要不断引入罪犯,而处在社会边缘位置的人群,往往是最好的靶子,一再陷入牢笼,难以逃出生天。

本文关注了处在这样一个结构性脆弱位置的群体。由于感官的差异,听人社会中无法充分使用手语的聋人面对着各种信息障碍,而在监狱中,由于助听器资源的限制,这种感官剥夺(sensory deprivation)被进一步强化;然而问题却往往被归咎在聋人自身,真正制造暴力的制度则岿然不动。聋人学者、人类学家米歇尔·弗里德纳(Michele Friedner)通过与美国各州被监禁的聋人进行访谈,描述了这一苦痛的深渊境况。

我是带着两个助听器长大的,现在我有两个人工耳蜗。从小时起,在我被诊断为聋人后不久,听力矫治专家(audiologists)和言语治疗师(speech and language pathologists)就指导我的父母要确保我一直佩戴助听器。他们说,这样我才能“发挥我的潜能”。据专业人士所说,“听”和“说”是参与“正常”生活和取得成就的必要条件。

事实上,听力技术也的确让我融入了主流教育环境并表现良好——尽管,对聋人和重听者来说,它并没有减少已经存在且持续性存在的结构性障碍【1】。

现在,我是一名人类学家,专注于研究耳聋和残障的议题【2】。我目前正在研究不同听力康复技术和听力设备——例如助听器和人工耳蜗——是如何出现和被推广的【3】。我感兴趣的是,这些技术和设备在社会生活方面能起到怎样的作用。

我了解到像我这样的家庭轨迹并不少见;通过神经科学研究,听力矫治专家和言语治疗师认为失聪是一种“神经系统急症”【4】,必须立即通过技术干预来解决。聋童父母,如约翰和金妮·克罗夫特(John and Ginny Croft)在20世纪70年代的文章和演讲中强调,他们的小女儿在所有的清醒时间从未摘下过助听器。如果助听器坏了,也得迅速修好。

正如我的父母一样,这些父母也认为听力技术对创造与维持社会和教育发展具有难以置信的重要性。

这种态度与美国的监禁系统对待耳聋和听力损失的方式形成了鲜明的对比。

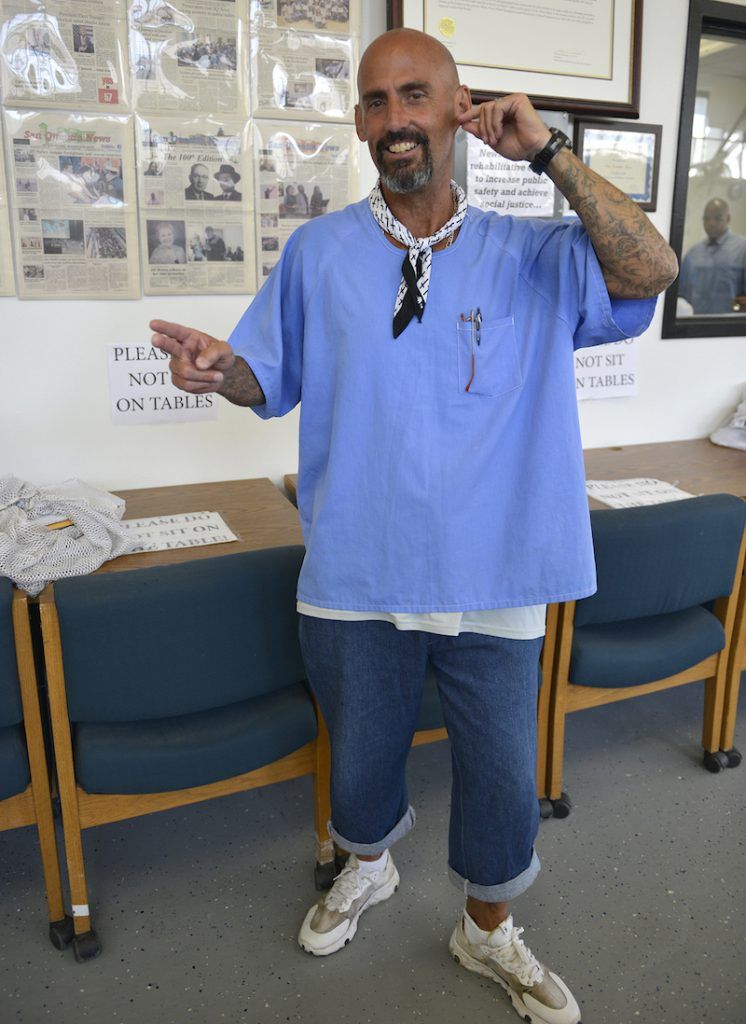

在某个正在进行的研究项目中,我一直在与服刑人员保持沟通,并研究不同州的惩教署(DOC)向被监禁者提供助听器的政策和做法。我发现,被监禁聋人的需求经常被监狱当局忽略或驳回【5】。

在整个刑事司法系统中,对于不同障别人士缺乏适当的膳宿安排和访问规定的情况都有着翔实记载【6】,从针对性攻击心理健康问题者的狱警,到拒绝向服刑人员提供轮椅、假肢和特殊饮食的监狱医疗保健系统。

在我的调研过程中,被监禁的聋人告诉我,他们试图让坏掉的助听器得到修理,却从未成功;为了避免错过警卫的指示,他们需要带着不适的助听器睡觉;他们还不得不适应在极其嘈杂的监狱环境中捕捉声音。有一个人告诉我,他希望他的助听器在打开后能立即工作;但事实上,他不得不在表明设备即将开启的一系列“旋转木马”哔哔声中等待。在他睡着的时候,有警官找上门来,他不得不告诉他们要等他把助听器装好和启动,这尤其让他感到痛苦。他向我写道:“任何事情都可能发生!”

在监狱里拥有正常运作的助听器是一件生死攸关的大事。没有听到警卫的命令可能会导致被记过。错过点名或吃饭的通知可能意味着被记为缺席或不能吃饭。听不到声音和对话也会导致安全问题,如容易遭受监狱暴力,以及无法使用监狱的设施。

美国的监狱体系是如何系统性地拒绝为被监禁聋人提供帮助的呢?

不像聋童,被监禁的聋人往往不被认为还有值得通过助听技术获得培育的“可能性”,由于美国手语和其他手语【7】等匮乏的原因,他们深陷交流受限和语言被剥夺【8】的窘境。监狱也往往不会提供无障碍的电子通信设施。

我之所以将目光放在助听设备的供给上,并不是觉得助听器比其他的无障碍设施更重要,而是(监狱里那种)明显的歧视性政策与专家积极介入幼年时期耳聋的方式形成了鲜明的对比。

许多州都规定只给被监禁者配备单耳助听器,即便这个人双耳都有听力丧失(在相关案例中,助听器通常只配给听力较好的那只耳朵,听力较差的那只反而什么都得不到)。如果这个人有视障或其他感官障碍的话可以破例配备两只,但在多数情况下,所谓的政策概括而言就是:如果此人需要两只助听器,那么只给一只;如果需要一只,则将一无所获。

我对这些政策已经见怪不怪了。

在我所居住的伊利诺伊州,当地惩教署在2019年因其一项非官方规定遭到了抨击【9】——只提供给服刑人员单眼白内障手术,即便此人双眼都患有白内障。监狱健康部门的工作人员均为一家名叫“韦斯福德健康资源”的私企的雇员,他们大言不惭地辩解说监狱里的人只需要“一只好眼”【10】。这一规定在触发众怒后被明令禁止。然而,被监禁者仅需要“一只好耳”的规定遵循的依然是同一逻辑。

在过去的十年间,产生了众多由被监禁聋人与重听者提起的集体诉讼及随之而来的和解协议,均对助听器供给有所关注。在密歇根、伊利诺伊、肯塔基、弗吉尼亚和佛罗里达等州【11】,这些诉讼均指向惩教署,因为该部门在监狱会否提供相应的健康关怀和无障碍设施中,扮演了一锤定音的角色。

尽管在一个伊利诺伊诉讼案件中【12】,一名有资质的听觉矫治专家被允许对助听器的需求进行判断,但其他的诉讼和解协议依旧不为所动地遵从着“一只好耳”的准则。举例而言,华盛顿州规定,一名患有中度听障的人必须在指定的三个不同波段都听不到声音,才有资格获得一只助听器。

在这样的政策之下,有些被监禁者或许两只耳朵都有中度听障,或者一只耳朵有中度听障、另一只耳朵有重度听障——但不管怎样,他们都只能获得一只助听器。

那么,只拥有一只助听器将会遭遇怎样的困难呢?

首先,它会阻碍定位。人们将很难捕捉到声响和人声的来源。

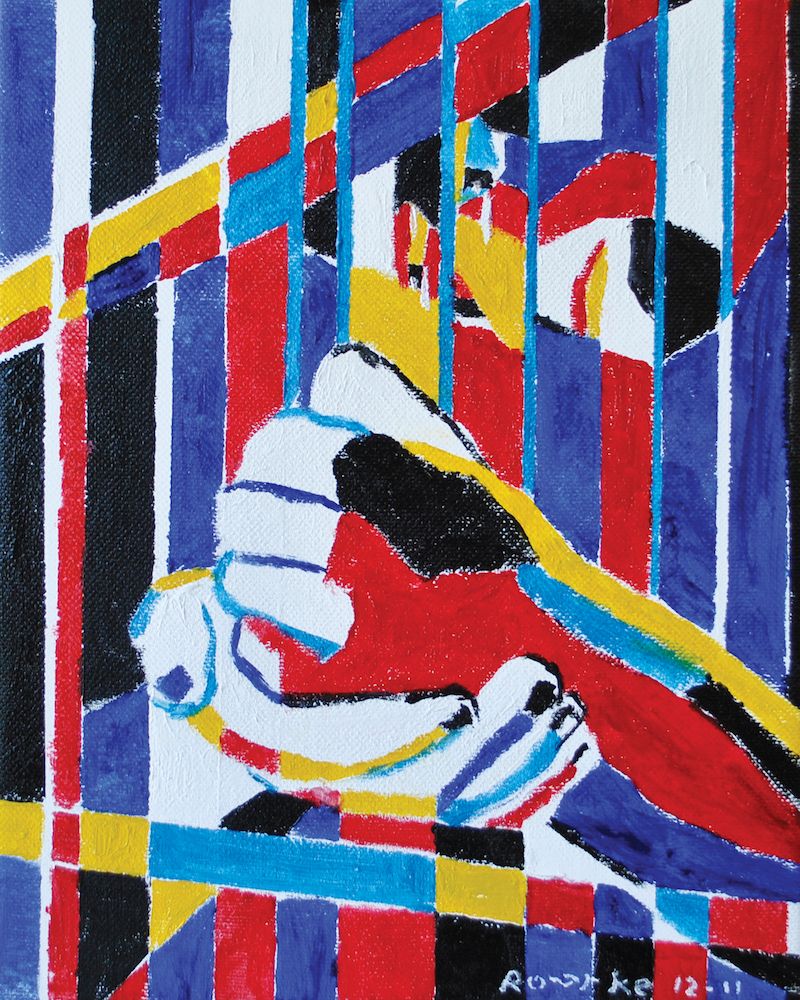

只拥有一个助听器,也会带来认知工作的增加【13】。人们需要更努力地捕捉声音【14】,再理解他们所听到的内容,这在监狱里尤为困难。被监禁的聋人必须想办法在这些出了名的嘈杂环境【15】中确定方向。在这里,狱友们经常在牢房里大喊大叫,敲打铁栏杆;命令和通知通过广播传来,在水泥的地面和墙壁上回荡。

这些浅陋的政策充分地说明了监狱系统是如何判断什么样的感官参与(sensory engagement)对于被监禁者们来说是“足够好的”。而犯罪学家、社会学家以及残障研究学者们【16】已强调过,监狱系统这些恶劣的物理和情感环境本身就是致残(disabling)的。

那么,监狱制度是如何最大化地提高甚至是维持人们目前所拥有的能力的呢?对于听力损失的干预仅仅是在“医疗上必要”的情况下才被允许。但是,如果医疗必要性是关于如何维持和保存生命,那么,什么样的生命被保存了呢?

我的研究表明,“医疗必要性”这样的话语,在实践中,与其说是提供照料,不如说是保持监视,并维持被监禁者在生物学意义上的生存。

例如,华盛顿州的监狱文件宣称,单个助听器被认为是“医学上必要的”,以便被监禁者能够“听到头顶上的通知”并“更早地意识到危险”,以评估不安全和危险的情境。这些文件还指出,辅助听力设备能够促进人们更多地参与监狱项目,并且“有助于提高生命的质量”,但是这些关切似乎是次要的。

这些来自监狱当局的声明揭示了对于“医疗必要性”的狭窄理解以及在监禁背景下被允许的感官阈限。他们承认辅助听力设备是提升“社会、心理、身体的幸福感”的关键,但是,他们拒绝通过提供必要的技术,以最大限度地提升这些被监禁者的感觉能力和潜力。

随着日益增长的公众对于重新审视监狱司法系统的必要性的关注,包括撤销对警察的资助以及废除监狱的呼声【17】,改变或许是指日可待的。然而,在美国的根深蒂固的结构性不平等以及普遍存在的健全主义(ableism)之下,特别是在教育、医疗保健和经济投资方面,前路还不明朗。在重新思考监狱司法系统之外,这些在监狱内获得助听器的抗争必须被视为更广泛意义上的对残障正义呼吁【18】的一部分。

拒绝提供助听器或是白内障手术,暴露了在监狱中发生的种种感官和社会的剥夺。被监禁的人们被允许活着,但他们能够拥有着什么样的感官、和具身的生活呢?

原编注:

一些人在描述自己或者指称聋人文化、社区时,会将“Deaf”的首字母大写。根据《多样性风格指南》的建议,在使用deaf作为形容词时,对该词的首字母“d”大写或小写,我们遵从个人的偏好。

援引资料:

【1】 “聋且失业:投递应聘申请过千,依然没有全职工作”.

【2】“聋童暂获听力,却又再次失聪。是否有更好的办法进行帮助?”

https://news.uchicago.edu/story/deaf-child-gained-hearing-then-lost-it-was-there-better-way-help

【3】“神经学、结构和流行病的紧急状况:新冠疫情期间的选择性人工耳蜗手术”.

【4】“儿童失聪是一种神经急症”.

https://hearinghealthmatters.org/hearingandkids/2015/hearing-loss-children-neurological-emergency/

【5】“哈里斯(Harris)诉乔治亚州惩教署案”.

https://www.aclu.org/cases/harris-v-georgia-department-corrections ;

“聋人囚犯被困在令人恐惧的孤立环境中”.

https://www.cnn.com/2018/06/21/opinions/aclu-georgia-deaf-abuse-lawsuit-novic

【6】“警察、法院、看守所与监狱皆在针对残障人士”.

https://www.prisonpolicy.org/blog/2017/08/23/disability/

【7】“一名聋人在阿灵顿看守所的无妄之灾:我感到进退两难;我被卡住了”.

【8】“监狱中聋人的孤独感”.

https://www.themarshallproject.org/2018/10/18/the-isolation-of-being-deaf-in-prison

【9】“伊利诺伊州的官员们:不会根据“一只好眼”政策拒绝为囚犯做手术” .

【10】“对伊利诺伊州的一些囚犯来说,一只好眼睛就足够了”.

【11】“麦克布莱德(McBride)诉密歇根惩教署”.

https://www.clearinghouse.net/detail.php?id=14442 ;

“关于确得性救济和强制救济的集体诉讼”.

“Adams & Knights诉肯塔基州案”.

https://www.clearinghouse.net/detail.php?id=13462 ;

“和解协议(弗吉尼亚惩教署)”.

https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-VA-0019-0001.pdf;

“美国联邦地区法院-佛罗里达州北区-和解协议”.

【12】“美国联邦地区法院-伊利诺伊州北区法院-东部地区-和解协议”.

【13】“听力障碍和认知能力:理解有效聆听 (FUEL) 的框架”.

【14】“听力障碍者的严重疲劳和精力问题”.

【15】“惩教环境中的噪音影响”.

【16】“被监禁的残障人士——美国和加拿大的监禁和残障状况”.

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137393234

【17】“是的,我们的意思是废除警察”.

https://www.nytimes.com/2020/06/12/opinion/sunday/floyd-abolish-defund-police.html?ref=oembed

【18】“听见(HEARD)”.

“残障正义的原则”.

https://muse.jhu.edu/article/690824/pdf

相关阅读

译校者简介

阿明,让我们一起吃咕咕。火花,聋人心理咨询师待业中。

Joy,人类学小白。

孙悦星,剧场与人类爱好者。

最新文章(持续更新)

116. 男女不平等,有悖于伊斯兰

117. 作为左翼的萨林斯

118. 哲学人类学:饮食之道(上)

119. 底层北京:与艾华对谈

120. 为什么需要反思单配偶制

121. 哲学人类学:饮食之道(下)

122. 杀子献祭,疯了吗?

123. 哲学人类学 | 马克思的「欧洲中心主义」:后殖民研究与马克思学(上)

124. “只需一只好耳”:困在致残监禁系统中的在美聋人

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!