對談》理解的艱難:胡慕情與張娟芬談《一位女性殺人犯的素描》

攝影|唐佐欣

《一位女性殺人犯的素描》全書分三部分,首先呈現親訪死刑犯過程,其次完整披露林于如自傳,最後辨析案件疑點。Openbook閱讀誌特別邀請多年來以專書撰寫不同死刑犯的作家張娟芬與胡慕情對談,從人性、自傳真假與死刑等不同面向,思考社會案件非虛構寫作的困難。➤一開始就知道兇手的寫作

Openbook:為何社會大眾需要理解死刑犯的複雜性呢?

胡慕情:接觸這些案件,我並不是從理解死刑犯或殺人犯的念頭開始的。對我而言,死刑犯跟一般人相比,沒有特別複雜。我寫社會案件的初衷不是很激進,純粹是被人、被事件吸引。在嘗試理解和寫作時,常會勾起一些我原生家庭的經驗。每個人應該或多或少有的經驗,有時會感到自己和家人的距離,有時可能比和朋友的關係更遠,我們也許並沒有特別了解自己的家人。因為關係建構出的互動模式,我們想聽的那些話,可能永遠沒辦法從那些人口中說出,只能憑藉一些知識去揣摩。換句話說,我們永遠難以窺見人的內心,那裡總有非常多的轉折。

這幾年,社會對犯罪相對有興趣理解,大家認為「若能了解複雜性,某些事件可能就不會發生了」。但這樣的想法不一定正確。隨著更多了解,對立可能更嚴重,如果我們真的想看見過於沉重的複雜性。

張娟芬:知道有這本書但還沒讀到時,我心情很緊張。這是廢死聯盟一直在處理的個案,我自己也就此案寫過文章。我不知道書裡會寫什麼,閱讀過程中仍有那份緊張。

有意思的是,就像推理小說,最後的兇手一開始就揭露了。即使如此,慕情的書寫仍讓讀者有足夠的懸念。殺人是既成的事實,可是讀者不知道原因,也不知道犯人是什麼樣的人、有沒有機會窺知她的內心等等。

因為文學性高,所以是非常愉快的閱讀過程,非常驚豔,令我不斷想到卡波提(Truman Capote)的《冷血》。

胡慕情:差很多啊。

張娟芬:都是非常勤奮的採訪。

胡慕情:這點我願意接受。

➤赤裸的自我揭露

張娟芬:《一位女性殺人犯的素描》做了地毯式的採訪,可以想像如果還有沒訪問到的人,應該都是無計可施的。有時候,勤奮的採訪最後成果不見得是好的,寫作者要想辦法編織成有意義的圖像,這點慕情做得很好。

慕情有她感性的一面,可是面對受訪者,必要的倫理界線會清楚地出現。書中也會援引文學作品和社會學著作,這兩者的調性完全不一樣,從一種過渡到另一種,真的很困難。閱讀過程中,我不斷感受到驚喜,因為我知道那份順暢是不容易達成的。

這本書出版前我就讀到PDF檔,我跟同事說很可怕,同事也說聽起來很赤裸。沒錯,就是赤裸這部分很可怕。

胡慕情:林于如自我揭露的部分很赤裸嗎?

張娟芬:是整體。我認為她揭露的部分,反而是最不赤裸的。對我而言,她並不是一個可信任的敘述者。但因為慕情揭露的是整個「過程」,從旁人的角度,而且因為太多角度了,所以很赤裸,很可怕。

慕情自我揭露的部分,我反而沒有覺得那麼赤裸,因為這是寫作者自己的決定,可以非常精準。但是側寫林于如的部分,不是林于如能決定的,她沒辦法控制別人怎麼說。

➤分岐的立場,堅固的界線

張娟芬:這本書作為非虛構寫作,我認為至少有兩個突出的特徵。其一是對於「事實」竭力的呈現,有非常勤奮的大量採訪,包括許多新聞與司法體系都認為「不重要」的人。書中也針對有爭議的細節,多方反覆詢問不同意見(例如智力測驗在此個案該如何詮釋)。慕情在「採訪」這部分,應該有很多故事可說?

胡慕情:採訪過程,除了林于如以外,只要我能夠找得到人,都算順暢。比較可惜的是,劉宇航(林于如夫婿)的立體性還不夠,如果他的立體性足夠的話,可能更有助於我判斷,或是更貼近真實。

關於林于如,最困難的,並不是她的意願,而是她被困在監獄,沒辦法充分自我揭露,受到很多環境的阻礙。這也是我特別把監獄情況放進書裡的原因。

寫作過程中,有很大的挫敗感,一直自問:這樣的書寫到底是不是社會需要的?社會大眾看似希望理解,然而,不同想法的人所對應的投射並不相同,同理弱勢的人和想懲罰罪犯的人,期待看見的樣貌完全不同,而司法體系又有一套非常僵固的視角。當每條界線都非常僵固跟明確時,傾聽、訴說跟溝通,是沒有辦法達到的。

當那條界線沒有被鬆動,防患未然是遙不可及的。最核心且艱困的提問是:我們理解的意願究竟有多大呢?

➤第一人稱的功能

張娟芬:這本書可能是目前為止,台灣的非虛構寫作裡,文學性最強的一本。慕情在這本書的角色非常鮮明,以一個感受濃烈,又經常抗拒受訪者的狀態出現。這位敘述者與《黏土》的敘述者很不一樣。你如何形容這個差別?

胡慕情:在《黏土》和《一位女性殺人犯的素描》中,有個位置是一樣的:我把自己當成「串接者」。

在《黏土》中,目的性比較強,我把自己當成行動者或者倡議者。寫《黏土》時,受訪者一位接一位離世,給我的打擊很大,也對土地徵收條例修法不到位感到憤慨、急著想改變某些事情。過程中,我不斷質疑寫作是沒用。

以前寫長篇報導、做電視專題,20分鐘不夠,1小時不夠,總覺得需要更完整的載體把事情說清楚。那時候想像的就是,用一本書把事情說完整。

寫《黏土》時,我想像讀者要完整理解土地徵收為什麼發生,必須對政經變遷有所了解,所以放很多硬知識進去。回頭看,我覺得沒有處理得很好,可是我已經不曉得還能怎麼處理了。

書寫時,不當土地徵收仍是進行式(事實上,現在也是),如何讓讀者知道事情還在繼續,作為調度知識的角色,「我」必須現身。我急於告訴讀者、說服讀者,苦難還未結束。

書出版後,曾在座談時跟讀者激烈辯論,那種情況非常好,你不同意我,我不同意你,互相激盪。我原本覺得這促進了非常多理解,但是,政府對土地徵收條例的行銷,竟讓人誤以為土地正義真的達到了。後來,我長時間感到挫敗,又重新思考:書寫到底要幹嘛?

從環境議題轉到社會議題時,反覆思考的是「溝通的可能」是什麼?會不會我太急於當個說服者。

在《一位女性殺人犯的素描》中,我同樣是串接者,但不是為了說服。事件非常龐大,素材必須很完整,才有可能長成我心中理想的模樣。既然不完整,就必須有一個人把它串聯起來,所以我必須把自己的角色放進去。換句話說,是寫作的需要。這本書受限於素材採集有限,如果把「我」的部分抽掉,僅靠這些素材,沒辦法變成一本書,讀者無法判斷真偽,也尋覓不到觀點。

我想像,人在理解一個破碎的事件時,應該用什麼方式?不是急於下判斷,而是不斷的提問。所以在這本書中,我是一直問問題的角色。

張娟芬:剛剛聊到《冷血》,你覺得很不一樣,為什麼?

胡慕情:《冷血》的完整度很高,素材收集相對完整。至少作者跟囚犯是可以完整談話的,內容包含調查者、審判者,罪犯家人、被害者鄰居等等,田野完整,細節充足。加上卡波提的筆非常厲害,所以層次完全不一樣。他比較能站在全知者的角色,讓事件相對完整,又不是做出評判。真的很難。

➤無法期待受訪者是誠實的

Openbook:溝通與寫作的困難,娟芬是否也感同身受?

張娟芬:寫作者感到無力,是很正常的狀態。任何面向都是,面對市場(眾人笑)也覺得很無力。不過我覺得,就調整那份期待吧。也許本來就不應該期待只透過一本書或一部作品,就能造成爆炸性的改變。

比如,「《人選之人》引爆了台灣MeToo風潮」這句話,是太過簡略的陳述。因為在它之前有太多太多的耕耘,當其他國家MeToo時,不斷有訊息引介進來,那些都是土壤。沒有土壤,就不會單由《人選之人》引爆,沒有這種輕鬆簡單的事。

每次我感到挫折時,就是重新回來想清楚這件事,用更謙卑的角度來看待寫作或文字。我們做的所有事情,都在慢慢耕耘,不知何時會有怎樣的成果,那是未知的。

Openbook:請娟芬再多分享一些,這類型寫作的困難。

張娟芬:困難有兩點,其一是外在的:人關在看守所,溝通是不可能的。制度規定很硬,包括我們的東西,進去不容易,出來也不容易,這是比較可見的困難。另一個更不可見的困難,也是我一開始讀《一位女性殺人犯的素描》感到非常緊張的原因:當我們採訪這類犯罪事件時,不管是事件的哪一方,背後都有巨大的利害關係或情感的得失。因此,我幾乎無法期待,哪位受訪者是誠實的。

胡慕情:沒錯。

張娟芬:就像在法庭上問嫌犯,你有沒有做過這件事,然後期待嫌犯大方地和盤托出——他又沒有毛病,怎麼可能和盤托出!這種期待本身是不切實際的。所以,真正核心的困難是:即使我可以支開所有人,跟受訪者真的面對面,他還是會有很多顧慮,而我也有自己的考量。

這些困難沒有固定的處理方式,寫作者只能在每個個案裡自己拿捏。選擇隱去哪些部分,呈現哪些部分,給予某些詮釋,對得起自己的良心。

對於慕情或我這樣的寫作者,那份良心或倫理的考量,不只針對訪問到的人,也可能包括訪問不到的,比如死者。我認為我對於他,也有一定程度的倫理責任。

➤無法彌補的冒犯

張娟芬:這本書應該很難寫,故事裡有很多無法確認的環節。非虛構寫作者對於「何者為真,何者為假」非常敏感,在無法確定的狀況下,會覺得簡直連一句話也寫不完整,失之毫釐差之千里,至少我是這樣。慕情也覺得特別困難嗎?你如何克服?

胡慕情:我覺得有兩個角色,記者我跟胡慕情我,我會一直不斷地分辨。胡慕情我對於事件中比較涉及情感或倫理的部分,有比較多觸動;然而,記者我清楚地知道,書是溝通的載體,感性不能被無限放大。

感性可能有幫助,但更多時候,在這種議題上,它會帶來的是「冒犯」。並非指一般讀者,而是像娟芬剛剛提到的,那些我們訪問不到的人、跟事件有關的其他人,而那種冒犯是無法彌補的。

對於事件的克制和謹慎,來自採訪鄭捷案的經驗。當時我聯繫一位認識他的人,對方沒有拒絕受訪,但我清楚知道,他的身心狀態並不適合發言。我沒有逼他,提醒他似乎需要支持系統,並介紹諮商師給他,沒有做任何訪談。多年後他來找我,因為他覺得好像只有我可以理解他的狀態。

他認為自己沒有辦法代替誰發言,尤其是當事人。但是作為跟犯罪者相涉的人,他又感到似乎對這社會有某些責任,必須說些什麼、詮釋什麼,這讓他非常痛苦。我覺得我意識到了這份痛苦,才會對情感相對克制。

書寫時,我能判斷為真的東西,是我努力田野得到的、可以印證的。但我也希望讀者能理解:關於人的一切,沒有科學上的「真」。採訪社會案件讓我重新思考:敘事是什麼?敘事是詮釋,記者、律師、法官,都有不同的詮釋。人有不同的養成背景,站在不同的社會位置,面對著不同的社會期待和職責,形成非常多局限。所以,敘事永遠有缺憾,不管站在哪一個角色。我能盡力做到的,是揭露我的位置。讓讀者知道,我做了哪些努力、看到了什麼,盡量不做判斷,以避免冒犯。我的出發點不是告知讀者真假,而是:透過事件,我們其實同步在理解自己是誰。包括我們的養成、位置等等。

理解之後,或許才能對未知有某些敬畏,才有可能和不同觀點的人彼此溝通與理解,也才有辦法走到更遠的地方。對我來說,「預防什麼發生」的目標,現今還很遙遠。

➤事件與材料會決定寫作的方式

胡慕情:作為書寫者跟倡議者,會影響娟芬的立場嗎?為什麼選擇用比較堅定的立場書寫某個個案?在目前的傳播情境裡,面對複雜面貌的加害人,你如何判斷論述方式能達到的溝通效益?

張娟芬:

這題很難回答。我寫過林于如案,可那不算非虛構寫作,而是論述文章。若將創意寫作分為虛構和非虛構,論述文章完全是另外一類。論述文章,我的立場很容易選定:我是談死刑議題。我始終聚焦的是法院的判決,而非被告。我總是在表示法院沒有「證明」那件事情,挑戰法院的判決。

寫〈媳婦林于如〉時也一樣,她殺害母親與婆婆的部分,我認為法院沒有直接證據。這是論述文章,不是非虛構寫作,不牽涉寫作者與受訪者的倫理界線。我到現在也沒有聯絡或見過她。寫那篇文章時,我人在布達佩斯做博士論文,研究2006到2015年這10年間的台灣死刑確定判決,林于如是其中一案。再比如,寫《流氓王信福》時,我很清楚這是作為廢死聯盟救援行動的一環。

或許可以拿來對照的,是我在寫《殺戮的艱難》時,訪問了死刑犯鄧武功,那是我訪問的第一位死刑犯。寫作者要預先設定立場……怎麼說呢…….難以選擇時,其實是直接讓事件去決定……

胡慕情:對。

張娟芬:問,問出來是什麼就是什麼。現在回想起來,寫鄧武功的訪談時,好像比較接近慕情在《一位女性殺人犯的素描》的處理:寫了接觸的整個過程,而不是結論,因為不容易有結論。

我跟鄧武功說話時,心裡很擔心,他萬一不悔過,我要怎麼辦呢?我們可以想見,怎麼樣的寫作比較容易:訪問一位死刑犯,然後他誠懇悔過。這樣故事不是很漂亮嗎?

當時,我如實把自己的期待呈現出來。不見得是當時有意識的決定,好像很自然就這樣做了。直到剛剛才想到,對,那處理方式,跟慕情有相似之處。

➤不站在特定立場,不替讀者下判斷

胡慕情:《一位女性殺人犯的素描》的處理方式,很大程度受到我在書寫華山案的影響。華山案裡,社會大眾很明確認為兇嫌陳柏謙是強姦殺人棄屍的惡徒。而辯護律師黃致豪的角度是,從證據面來看,「這起案子看不到對被告有利或對他不利的證據,且媒體『創作』的內容與卷宗的事實,是百分之兩百的區別。」被害者的警察父親也認為,不太可能真的只有一人犯案。基於這樣的前提,我開始對此案重新回顧。

過程中,我受到非常多的質疑。親近的友人認為,就算只有千分之一的機率,我也不該詢問被害者的父親「是否可能有另一位共犯?」但我不同意。站在記者的角色,即使全部的人都覺得,只有萬分之一的機率,難道我們就不追問萬分之一嗎?無論如何,我必須追問到不能再追問為止。此外,黃致豪也認為自己受到冒犯——他認為我雖沒有誤引任何他說的話,但文字裡的他,只是一位詭辯的律師,而不是熱愛法律的實務工作者、司法心理學的研究者。這一定程度涉及我的文稿沒有呈現當時他解釋的理據,包括他對證據法則的詮釋以及司法心理學的相關研究。他覺得自己沒有說服我在這個案件裡,所必須依循的(法定)證據法則應該長成什麼樣子,這讓他感到十分難堪。

但對我來說,我並不是不認同他的邏輯推演與對證據法則的專業倫理。而是,那是一宗複雜且絲毫不會被人同情的犯罪者,寫這樣一宗案件,我究竟要跟社會溝通的是什麼?思考這件事不代表我不重視黃致豪重視的事情,但我要傳遞的東西會經過排序,在篇幅限制下,那件事的重量可能就被稀釋了。

這個寫作過程再次逼迫我思考:作為寫作者,在這樣的案件裡到底應不應該有明確的立場?社會案件裡,讀者期盼看見的是「真相」,可是我們永遠不可能得知真正的真實。人若此複雜,人對自己的詮釋會有各種變動。當我們在案件中採取特定的立場,這樣足以跟社會溝通嗎?

死刑議題在台灣,長年處於社會對立面。廢死聯盟有明確的切入點,可是往往社會大眾關切的不是判決瑕疵、司法缺陷,他們在意的是:嫌疑人到底有沒有做、他是不是壞人……

➤無罪推定與最困難的立場

張娟芬:我可以理解社會大眾有比較想聽到的答案,但是,我不會給那個答案。我覺得根本不應該那樣思考問題。處理蘇建和案時,大家總是問:他到底有沒有做?有沒有殺人?

包括這一點,我們都要不斷拔河。以冤案為例,除了沒有做之外,我永遠希望有個機會提醒社會大眾:以「無罪推定」看待案件。

正是因為「無罪推定」的觀念沒有真正被接受、被體認,所以社會大眾只對前半部分感興趣。但我還是不放棄後面的部分,我們不可能只用迎合、討好大眾的角度面對議題。

廢死最不被社會接受的是,我們被認為是在替壞人說話,這確實必須面對。即使證明很壞的壞人有犯罪,我也認為他不該被判死刑——這個立場很難,我不可能迴避或者假裝我沒有這樣的立場,

在《流氓王信福》中,我除了想說他沒做這件事情外,我還想思考:他如何背上這些標籤、他如何變成黑道。大眾在不經思考的狀態下,往往認為壞人本來就該死。可是,沒有人追問:他為什麼變成壞人?這是怎樣的過程?除了直接回答大眾的疑問,也要更進一步指出,還有沒有大家沒思考到的問題,想辦法讓社會再往前推進。

胡慕情:從蘇建和到王信福的書寫,是為了溝通的局限性所做出的調整嗎?

張娟芬:案件本身不太一樣。蘇建和案,我確實比較努力釐清真假,但那起案件本身有足夠的證據確認,比如有不在場證明,我們可以由最根本的角度處理他的無辜。

撰寫蘇建和案與王信福案,時間差了快20年,我自己也有改變和成長。在王信福案的書寫上,我很不希望重複自己的模式。但王信福案切入上比較困難,他人確實在場,且素行不良,這些都是基本事實。我看到的新角度是「轉型正義」,他身上有著威權體制留下的痕跡,這成了書裡滿重要的部分。

➤寫過程,而非寫結論:對未知的敬畏

張娟芬:慕情的寫作帶著對於社會主流看法的抽離與清醒,這項特徵是一直都存在的。但策略上,我們也同樣知道,大眾對於複雜性的忍受度是有限的。

我很好奇,慕情最後的選擇是寫「過程」,而非「結論」。這是不太尋常也不太直覺的寫法,對讀者的挑戰也較高,因為讀者必須跟著在資訊的反覆之中,重新拼湊圖像。慕情是否可以談談這個選擇,這本書如果不長成這個樣子的話,另一個選擇是什麼?

胡慕情:有些寫作者像厲害的主廚,素材收集到,就清楚知道該怎麼烹調。但我不是。我嘗試過另一種方式,拿到自傳、田野後,透過主觀的詮釋,比方以疾病或社會學的框架,理解林于如所描繪的爺爺精神分裂症。

但這樣寫時,我總覺得很不對勁。因為問題太多,若我直接為讀者下判斷,很容易讓讀者草率地捕捉到一些什麼,就輕易當成結論。我希望做的不是這個,所以後來我把這些都打掉了。

我覺得要對未知保持敬畏,不僅冤案,也包括有明確加害者的。引發我寫社會案件的初衷是鄭捷,他明確殺了人,該如何理解他呢?他幾乎沒有任何標籤,中產階級,家庭幸福,難以輪廓他的動機。如果我們不懷抱對未知的敬畏,鄭捷案永遠無法被寫出來。

不管報導或書籍的寫作,都有點像我的練習和對讀者的挑戰。

讀者很重要,不在於書賣不賣得出去,而是,我們社會真的想理解嗎?鄭捷案發生時,社會大眾的恐懼是真實的,想要理解的心情也是真實的,然而理解為何會變成不同立場的片面擷取與對立?這只會讓想說話的人無法表達意見,個人與社會的創傷一直停留,無法平撫。

如果願意閱讀我的讀者,可能會跟著我一次又一次探進去,思考如何理解。我覺得社會走到那個程度,鄭捷案才有可能被書寫。如果社會對於理解未知是不接受的,那麼鄭捷的家人、最核心關鍵者,永遠不會接受我的訪問。

➤可以溝通的狀態

張娟芬:這些耕耘都很重要,而且,可能不會很快得到結果。人們對「不確定」是抗拒的,總想要確定的答案:如果是冤案,要破案,要說不是這個人殺的,是另一個人殺的。神探故事是社會大眾喜歡的,因為神探給了確定的答案。

在非常核心的法制議題上,期望讓讀者理解,是違反人性、違反直覺的。要花極大的努力,才能讓多一些人有多一點理解。

有時我認為這不是立場的問題,而是有沒有好的「談話氣氛」。網路上大家不斷看到激烈的言論,情緒也會隨之波濤洶湧,我們就會脫離「可以理解」的狀態。

往往需要平靜、溫柔一些,多一點鋪陳,稍微互相提醒:我們一起生活在這個共同體裡面。這不容易立竿見影,但這是我們一直努力想要創造的文化氛圍。

某次我演講後,有人分享說他原本是支持死刑的,但聽完演講覺得有些問題他沒考慮過,回去後會想一想。這是非常真誠的改變,他了解了死刑議題的複雜。像這種真誠的思考與回應,讓我找到了繼續做這件事的意義。願意真誠思考的人,不管做出怎樣的思考與結論,對於整體社會都是非常正面的。

➤人的不完美,或人的渴望

鏡文學:社會大眾在娛樂體驗,比如電影、戲劇中,會比較願意接受殺人犯是一個「人」,但面對真實事件卻有強烈情緒反應。因為他們不願意把死刑犯當人,不想理解,發表意見是輕鬆的,不用負責任的。兩位如何思考這個現象呢?

張娟芬:很多時候,人們確實不想知道壞人的成長過程,比如童年被虐待等等,希望可以過濾掉,才能痛快地仇視。在戲劇中,比如《我們與惡的距離》,可能因為戲劇形式,讓閱聽人有新的認識加害人的故事起點。

廢死聯盟寫過很多個案故事,社會大眾往往認為我們很好騙,尤其司法實務人員,都覺得我們沒有見過壞人,是有愛心的笨蛋。其實我們看過的壞人很多,我們接觸的死刑案,大多也是承認犯行的。

讀判決時,故事起點他已經是壞人了,從頭到尾都是。比如我寫過鄭文通的故事,他殺妻殺子,在判決裡以殺人者出現。當我看他的卷宗,發現他曾是工傷的受害者,斷了一隻手,然而全家只有他能工作賺錢。這些身分,不會在判決裡出現。

司法審判或社會大眾共同的問題是:我們會不看他的其它身分和過程。

回到這本書的採訪,慕情將整個範圍拉得很大,將很多司法或其他人覺得無關的人事物都放了進來。廢死看待犯罪,大方向也是如此:犯罪不會憑空出現,不是在他動手殺人的那刻發生,而是老早就發生了。

如果把「犯罪」理解為人類的不完美,是人類社會必然會有的現象,便不會採取打地鼠的方式,只希望將壞人打死;不會在死刑犯和我們之間,畫出一條好人與壞人的界線。

反而,會傾向將社會作為一個整體,思考哪些結構性的因素是我們可以努力改善的。對於已經不幸發生的個案,不會認為要用死刑處理,不去否定教化的可能性。這些想法背後是一貫的。

➤收藏最多夢想的地方,可能是監獄

胡慕情:我大多是透過網路上的回饋,確定有沒有讀者看了這些書寫而有所改變。有些讀者可能從湯姆熊事件慢慢跟著,有些觀念上轉變了,這是比較明確的。

我在書寫裡,慢慢擺脫直接告訴讀者這是社會結構的影響等等。我嘗試描述這些人也是有欲望的,如同自序提到的:「就是什麼地方收藏最多的夢想,可能是監獄,如鄭捷,他原本想像,他做這件事情時,會在列車上立即被警察擊斃。」

如果我們理解,所有的行為跟動機都是出於某種渴望,那麼我們跟他們並沒有差別,只是我們做的不涉及犯罪。正視這種渴望的存在,才有辦法思考:原來是這樣的過程、社會因子、社會結構的加諸,導致在某些時間點,他們跟我們走上不同的路。可是,不同的路,不代表他不是人。

➤大多數的人,講話都是不被聆聽的

張娟芬:林于如的自傳以相當長的篇幅、完整的形式出現,並且作者不多詮釋。慕情預期讀者會如何看待林于如的自述?你有「希望」讀者怎麼看,或者希望不要怎麼看嗎?

胡慕情:我沒有預設讀者要怎麼看,我保留開放性,讓讀者做判斷。書寫的設計上,我希望讀者理解前面我和林于如的拉鋸,知道我的立場跟選擇,再看到她的詮釋。

我對她的詮釋有懷疑,可是其中也有真實的存在。理論上,讀者應該不至於倉促地認為,她是原本那個被司法定調為殺了3個人的驚世媳婦。

自傳中有許多真偽我還無法判斷,也沒辦法替她做詮釋,一旦做了詮釋,我會失去最有可能的讀者。我希望大家可以多理解複雜性,所以必須保留完整度。

另一個原因是,作為跟她互動這麼久的人,我覺得她有非常多話想說,但沒有機會。讓她完整地說話,不管到底是真是假,我都覺得那很珍貴。

有沒有可能,她從來沒有被這樣看待或聆聽過?我接觸的許多個案,通常沒有說話對象,他們說話沒有人要聽。因此,完整地披露很重要。

發言受到重視的群體,其實非常稀少。能對大眾說話,掌握發言權的人其實是少數,像她這樣講話沒人聽的,才是社會的大多數。

她怎麼詮釋自己,代表了她的歷程。我把前後呈現出來,重合來看,讀者可能會知道她經歷了什麼。林于如有自己的詮釋,即使那詮釋不見得是我們客觀上覺得真實的。

這也是人為什麼會複雜的原因,可能對自己說謊,也可能對別人說謊。謊言往往是有理由的。她有想獲得的,有欲望,可能想活下去或者其它,那種複雜度,應該要被看見。

➤一望即知的謊言,是不合乎常理的

Openbook:娟芬如何看待《一位女性殺人犯的素描》中,自傳部分的真假呢?

張娟芬:林于如另外有寫一份自傳給廢死聯盟,我只看了前面大概50頁,覺得不相信,就沒有繼續看,因為太誇張了。可是,這有助於我判斷她的狀態——慕情也處理了,就是關於她到底有沒有「智能障礙」的問題。我不知道她應該得到什麼樣的診斷,可是,我真的覺得那不是一般的狀態。絕對不是檢察官或法院認為的「她心思縝密」。

她給廢死的版本,很多是一望即知的謊言,太荒謬了。我不繼續看,是因為我覺得再看下去,不會幫助我理解她。當然,如果有某種心理學專業,也許可以做分析。

在她的自述中,可以看到她的自我認知是像女俠一樣的,這很有趣。但我又覺得不應該再看下去了,即使把給廢死的自傳當做說謊,那也是一種託付。

我有個根本的立場,跟慕情不一樣。作為廢死聯盟的成員,我們更原則性地從被告的角度,思考她的利益,有點類似律師的立場。如果她的託付,我良心判斷上,沒有辦法相信或是接受,我覺得就不要繼續看了。

我記得我在哪個點停下來:她說17歲時拿6萬塊做本錢,炒股票賺到1200萬。那時候我就覺得不用看下去了吧,我要說謊都不會說這種謊。

收在《一位女性殺人犯的素描》的自傳,或許經過編輯,明顯不可信的部分好像少一點,沒有我之前看時感受這麼強烈。

我同意慕情書中引述的魏明毅看法(輕度智障或臨界智障),跟我的看法比較接近,也比較接受。

➤自傳的信與不可信

Openbook:娟芬可以再多談一些可信度的問題嗎?或許有讀者也不太確定怎麼理解。

張娟芬:我剛剛說《一位女性殺人犯的素描》比較可信,其實也只是相對來講。我們對於一個人的可信度,會是「整體」的判斷。我在她給廢死的自傳裡,已經懷疑她的敘述,我覺得……

胡慕情:她有問題。

張娟芬:對。某種問題,但我不知道是什麼,所以對我而言,她的陳述是沒有可信度的。如果讀者只看到目前收在書裡的部分,或許可能真的過於信任。

胡慕情:我對林于如的信與不信,跟娟芬的判斷是類似的。應該說,我對於真假的回應、探索、查證,主要是扣連到案子的疑點。比如,她到底有沒有智能障礙?有沒有殺母親、婆婆?

殺害婆婆,有非常關鍵的一點,是保險業務員的證詞。他認為林于如的先生看不出傷心的感覺,這點非常不合理。我透過這些訪談,回應案件的疑點。

一般讀者讀到最後,如果想對司法審判過程做出判斷,將會因為這些重新調查有相對穩固的立場,這是我可以為林于如做到的。

即使是富豪或名人,他們對自己的陳述也不會是百分之百的真實,裡面總會有他想要呈現給世人的部分。自傳本來就不是高度可信的,那是人對於自己的認知。

我沒有要呈現多真實的林于如,我只想要讓社會大眾知道,她跟我們過去在媒體上看到的人是不一樣的,這樣就夠了。

➤副書名帶有認定?

張娟芬:慕情的行文非常節制謹慎,知之為知之,不知為不知。主標題也是中性的,但副標題「她如何謀弒母親、婆婆與丈夫」卻帶著兩個認定,其一是她做了,其二是有預謀。這是慕情寫完書以後的認定嗎?想書名時如何取捨?

胡慕情:想書名很困難。我自己覺得這個副書名是中性的,但有讀者傳訊息給我,說看完之後認為林于如沒有殺婆婆啊,詢問副書名的原因。我才發現,原來有些人有這樣的想法。

我之所以認為副書名是中性的,是因為她後來的陳述是,劉宇航跟她說妳就注射。她不曉得那會害死婆婆,所以她做了,那是客觀的描述。依據她的陳述,母親是劉宇航推倒的,她因為種種原因,最後沒有選擇救她媽媽,心裡上,她覺得媽媽的死也跟她有關。所以思考副書名的想法是,某種程度上,她還是跟這些命案有關係。

副書名不是我最主要想表達的,反而是主書名,看完以後,好像會有反轉的概念。

➤真實,與行於鋼索的文字

張娟芬:我聽了這個回答,才知道慕情的企圖是提供中性的陳述。這真的很麻煩,即使只是單純一個陳述句,但任何措辭都會是一種認定。對於非虛構寫作而言,這是特別沉重的挑戰。因為我們處理的題材是高度敏感、可能造成對立的,如行於鋼索,處處懸崖,一不小心就可能墜落。

Openbook:真相難以確實,究竟該把「真實」放在怎樣的位置呢?

張娟芬:我覺得真實仍然是重要的。所以,我們對法院的挑戰在於:它無法建立那個「真實」。在無法建立真實的狀態下,法院卻將人判刑,這就是我們要挑戰的地方。

如果把真實縮在非常小的範圍裡,比如有沒有將那把刀插下去,那是比較容易回答的。但更複雜一點的真實,比如問,到底是怎樣的一個人?除了論罪以外,還有量刑的問題,有沒有嚴重到判死刑,這涉及對一整個人的判斷。而這種真實,幾乎可以說是不可能的。

在每個個案的判斷或寫作時字字斟酌:會不會導致有認定的效果?所有斟酌都在反覆不斷質問:我收集到的資訊,是否足以讓我下這樣的判斷?在那些反覆的斟酌裡,我們應該要有共同的理解,那就是貼近真實的不容易。

如果你定義的真實,是比較大範圍的真實,很有可能會出現另一個不同的看法,對真實有不同的評價。我們帶著這些理解的前提,努力在每個字上走鋼索。

➤寫報導與寫書的不同

胡慕情:公司覺得1年可以寫出來,怎麼可能!老闆提醒我不要一直換題目,我說沒有換題目啊,是因為寫不出來,資訊不夠,我寫不出字來。

張娟芬:總共是3年嗎?

胡慕情:跟她接觸、寫稿,加上編輯,大概3年。中間陸續有進行其他案子,但每個案子都是卡住,沒有人要跟我講話啊。

Openbook:這類寫作的珍稀性,很直接是因為受刑人與家屬受訪的意願及採訪的困難,尤其做到一本書的厚度,與單篇報導是不同的。請兩位聊聊這個部份。

張娟芬:慕情設了一個天花板了。我想起寫《流氓王信福》時,想訪問一位證人,因為實在找不到,Google發現對方的臉書帳號,他不明就裡也就加了,但很少用臉書。我努力翻找,猜測出他的職業,但我不曉得他店在哪裡,只能從他另一位臉友那邊看到可能的地址。我直接跑去店面,店裡的人一臉茫然地看著我。我留了聯絡方式表達聯繫的請求,請對方轉告,當然後來完全沒有下文。

另外一個案子,事發後大家都改了名字。我搜尋到其中一位有登記公司,位置在很偏僻的地方,唯一的辦法是先坐到一個小火車站,再走30分鐘。路上很可怕,荒煙蔓草,杳無人煙。好不容易抵達,是棟兩層建築,一樓空蕩蕩,只有幾張辦公桌。裡面的人奇怪的看著我,我一樣留了訊息,也沒有下文。當初去的時候就知道大概不會有收穫,只是覺得,總還是要試試吧。

胡慕情:寫報導跟寫書,需要的細節很不一樣。寫書要讓讀者讀得下去,必須想辦法進到場景中,所以需要大量場景的描述。過去的事件要想還原現場,需要採訪的人就更多了。書籍對細節的要求更細緻。

首先是找人。一種是找得到人,但會被痛罵,大聲指責我的打擾,狂罵、狂飆一頓。比如書中寫到的簽賭組頭。那時你只能想辦法安撫對方的情緒,在混亂的狀況中,抽取想要的資訊,這是一種難。其次是找不到人,在成書時,要思考那份空白如何填補,這也是一種難。

再者,聯繫上受訪者了,他好像沒有完全拒絕,但也沒答應,永遠不知道那份等待何時成真。在過程中,要小心翼翼地保持聯繫。作為採訪者,必須替受訪者思考他們沒有想到的問題,做建立聯繫的準備。但也不是提出聯繫,對方就願意接受,會一直來來回回,不斷拉鋸。

因為這樣的等待跟準備,某些犯人的家屬,有時突然願意跟我談話了。我好奇地問原因,對方表示,因為他不知道能對誰訴說、覺得只有我可以理解。

➤幸好來過

Openbook:這本書一直在提問,讀完之後會有種感覺,彷彿社會對(女性)重刑犯有一條理解的邊界,很難再往前了。該怎樣思考這條理解的邊界?能否推薦幾本書籍。

胡慕情:在臉書宣傳這本書時曾提到,非虛構寫作在台灣的困難,在於它少有參照。一般的非虛構寫作已經缺乏參照了,更何況是社會案件。你所感受到的,其實就在於我們不太願意接觸,或是我們沒有管道,所以邊界才會停留在這裡。

分析都是進行到某個階段,才有辦法做分析的。那份推進不在於我們多讀了什麼書,能更理解,而是社會大眾必須有深入認識的意願,才有辦法推進到更複雜的面向。

「雜讀」很重要,比如安妮・狄勒(Annie Dillard)《現世》,或譚亞.魯爾曼(Tanya Luhrmann)《兩種心靈:一個人類學家對精神醫學的觀察》,都是讓我對未知感到好奇的書籍。

張娟芬:《一位女性殺人犯的素描》最後並不是給予讀者答案,在這種狀態下,處理結尾有沒有困難?

胡慕情:我看到娟芬寫林于如的文章,結束在靈骨塔,我就覺得也應該去看看,我想像它會是很好的結尾,雖然我的書最後不只是收在那邊。因為看完林于如的故事,沒辦法判斷她是不是想做好媳婦的角色,所以我覺得把空白點出來也是好的。

我最後的感想,其實也是「幸好來過」。就算過程非常折磨,可是對我而言有很大的啟發——作為寫作者,如何更確定自己的書寫位置,學習面對複雜性和倫理界線。

另一方面,寫完這本書,我想像讀者應該也會感到混亂,變成「有點困擾的人」,這樣滿好的。

➤非虛構寫作的兩難:豐富與倫理的拉鋸

張娟芬:我想回頭談《冷血》。我覺得它的豐富是那個時代特有的,那時沒有任何倫理規範,作者可以長驅直入,長時間跟殺人犯採訪、對談。而且顯然他不在乎信任關係的建立,問到故事後就趕快執行,才可以出書。在那個年代,對倫理的要求並不高。

有時候,非虛構寫作的作品品質跟倫理是拉鋸的關係。倫理要求高,會影響到品質;如果不用理會倫理,什麼都可以寫、可以用,那作品會非常精彩。當然,我們不太可能再回到那時候的倫理水準。

如果要推薦書籍的話,我想到的是黃克先的《危殆生活》。他寫街友,那不盡然是非虛構寫作,也是嚴謹的學術論述。他的田野做得很好,所以呈現出的街友形象豐富且有趣。

➤理解的邊界

張娟芬:我們常提到「理解」,我覺得慕情的寫作,理解可能是排在第一順位的,甚至於,這本書是不是逼近了理解的邊界?

讀完以後,我們對林于如存在一定程度的問號。可是我們應該接受,世界就是這樣,人與人之間的理解其實只能到某個程度,沒辦法再跨越了。

這本書在可能的範圍之內,幾乎窮盡了。我們可以看到作者各式各樣的努力,至少我自己覺得,應該也沒有人能夠超越那份努力了。

鏡文學:鄭捷案後,很多人呼籲我們應該要「理解」重刑犯。這麼多年來,雖然也有很多專題報導,但這本書應該是目前可以看到,在所謂「理解」殺人犯的角度,取得較好成果的書籍。的確很難想像,還能夠再超越這種程度的理解。

胡慕情:理解是件不可能的事,即便現在理解對方,但對方會變動。所謂理解,其實是一直在抵達的過程。●(原文於2024-02-20在Openbook官網首度刊載)

現況說明:林于如為台灣廢除死刑推動聯盟長期救援的個案。針對死刑的合憲性,今年4月23日將於憲法法庭進行言詞辯論,案號為111年度憲民字第904052號,王信福聲請案及相關併案共37件聲請案,林于如為其中一案。讀者若對於林于如案後續感到興趣,讀畢本書,也請留意4月的憲法法庭。

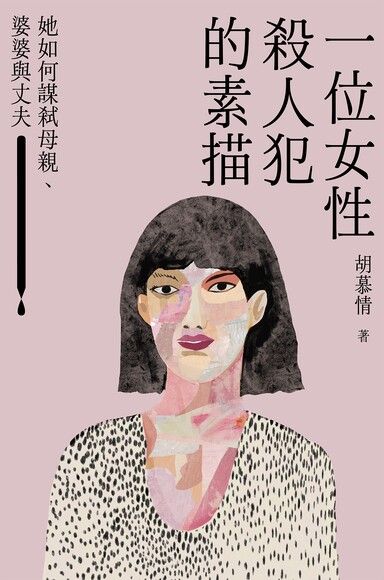

一位女性殺人犯的素描:她如何謀弒母親、婆婆與丈夫

作者:胡慕情

出版:鏡文學

【內容簡介➤】

作者簡介:胡慕情

1983年生,曾任臺灣立報、公共電視《我們的島》文字記者、端傳媒特約記者。關注環境、人權與社會案件,新聞作品曾獲吳舜文新聞獎、卓越新聞獎、SND最佳新聞設計創意獎;著作《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》獲金鼎獎非文學圖書獎。偶撰影評與書評,現為鏡文學文化組採訪主任。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐