奇幻之島.對談》台灣的日常,可能是世界的奇幻:小說家吳明益X紀大偉

「臺灣奇幻文學」(Literature of the Imaginary in Taiwan)論壇由將台灣文學作品引入法國的重要推手、法國亞洲書庫出版社(L’Asiatheque)「台灣小說系列」的總編輯關首奇(Gwennaël Gaffric)主持,全程以線上直播方式進行,以下是對談菁華。

● 日期:2021年7月8日(四)20:00-21:00

● 講者:吳明益、紀大偉

● 主持人:關首奇(Gwennaël Gaffric)

➤從歐洲電影學到的事

關首奇:老師好,首先想邀請二位分享,在你們的文學成長中,曾受到哪些電影的影響。

紀大偉:謝謝,很高興在這邊跟大家見面。我必須承認,大約在1990年代,我剛開始寫小說的時候,有非常多的知識養分是來自於歐洲電影。很大的原因是當時台灣剛解除戒嚴,年輕人有想要認識全世界的欲望,而當時的歐洲藝術電影就是一個比較方便、也比較有前衛性的窗口。

吳明益:我自己在創作初期,也是受電影的影響比較大。我大學唸的是傳播科系,參加了學校電影社,對當時的我來說,當電影導演比當作家吸引力來得大,因為我當時所看到、對我來說比較有魅力的作品都是電影作品。

前陣子我在一家小書店演講,談了10部影響我自己創作觀的電影,剛好與這次對談題目相合,我就把這10部電影中,關於歐洲電影的片單跟大家分享一下。

第一部是義大利片《單車失竊記》(Ladri di biciclette),這是我大學時候看的,當時因為看到這部片,我對「一個創作者應該關心自身以外的議題」產生了興趣。

第二部是比利時電影《托托小英雄》(Toto the Hero),這部電影的最後一幕是非常奇幻的:卡車布簾拉起來全家在演奏音樂,這一幕一直對我影響很大,你可以看到自己的一生。電影裡面的角色托托,後來也變成我的小說《複眼人》裡面的小男孩。

第三部我選了法語電影《紅色情深》(Trois Couleurs: Rouge),這部電影因為當時搭了「藍白紅三部曲」電影表現,對我有很大的啟發是:一部作品可以橫跨多部電影,也許只是很微弱的聯繫,但它最後可以呈現出導演在那個時期重要的幾個面向。

第四部也是法國電影——《偶然與巧合》(Hasards ou coïncidences),這部電影我自己看的時候很受到震動,因為它運用了非常多層次的表演藝術,有默劇、錄影、現場舞蹈、鋼琴演奏等表演形式,每一個元素放在裡面都非常到位。這部電影裡面用許多偶然與巧合探討生命哲學的問題,故事有非常多層次的啟發,這部電影可以說影響我最深,到現在還是。

最後一部是西班牙電影《悄悄告訴她》(Hable con ella),在這部電影裡,我非常喜歡一個女鬥牛士的角色,她上場的時候有一段整裝的過程,很有意識性,讓我對西班牙文化有了全新的了解。

➤文字和影像,城市景觀建造大不同

關首奇:剛剛我向觀眾介紹了《天橋上的魔術師》,可以請明益老師聊一下影視作品跟小說不同的表達方式嗎?

吳明益:在小說中,我們以文字去塑造一個場景,而要讓那個場景在每個讀者心裡面喚起同樣的感受是滿困難的,通常你喚起的是完全不一樣的感受。比方說我在小說裡面寫的中華商場,因為它現在已經拆除了,我相信對新一代的讀者而言,如果他沒有上google去搜尋圖片,他的感受就會不同。

相對的,電影就會動用人力、物力去重塑一個場景,重塑的場景也許是像《星際大戰》裡,在那麼早的年代我們看到的宇宙景觀。或者是像《天橋上的魔術師》,你看到的是已經消逝的城市景觀,但它背後跟文字建立起來的形象未必是一樣的。

我自己在讀菲利普.狄克(Philip Kindred Dick)寫的小說《銀翼殺手》(Do Androids Dream of Electric Sheep?)時,腦海裡喚起的想法,跟後來改編的兩部電影《銀翼殺手》(Blade Runner)、《銀翼殺手2049》(Blade Runner 2049)的氛圍,我覺得是兩個截然不同的景觀。

相較於影像,文字有個更深刻、更強大的地方:它會有很多內心的獨白。電影不太容易不斷地表現人物的內心獨白,可是小說卻能夠把這些地方寫下,讓讀者不斷地回去翻閱某幾頁,不斷地反芻。不過一般正常來說,看電影的時間都是稍縱即逝。

➤科幻作為解放的可能:《鱷魚手記》和《膜》

關首奇:想請問兩位,台灣的類型電影——恐怖片、科幻片、奇幻片,跟其他亞洲國家有什麼不同?

紀大偉:剛剛我沒有機會講到影響我的電影,那我也順便說一下。

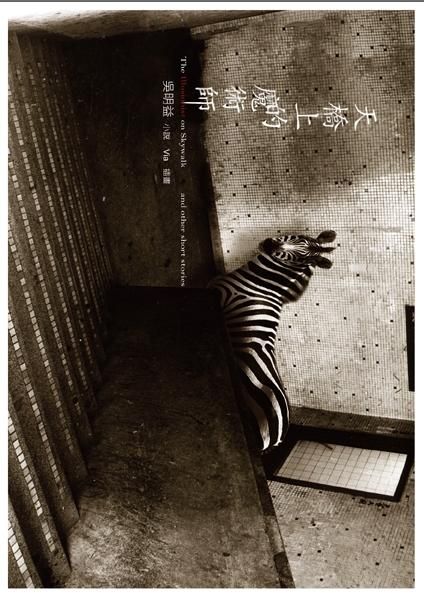

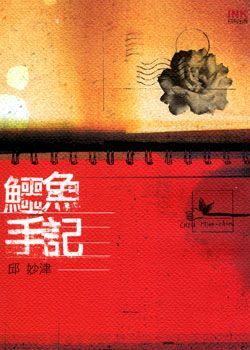

講到電影跟文學的關係,我想要提到的是:我的作品被認為是同志文學,而在法國很受重視的台灣作家邱妙津也是以同志題材聞名。例如我的《膜》裡面,就有提到義大利導演帕索里尼(Pier Paolo Pasolini),邱妙津的《蒙馬特遺書》跟《鱷魚手記》也都大量提到電影。在1990年代,當時的我們在台灣沒有看到可以參考的範本,所以我們都會從歐洲的電影去尋找可以參考的模範。

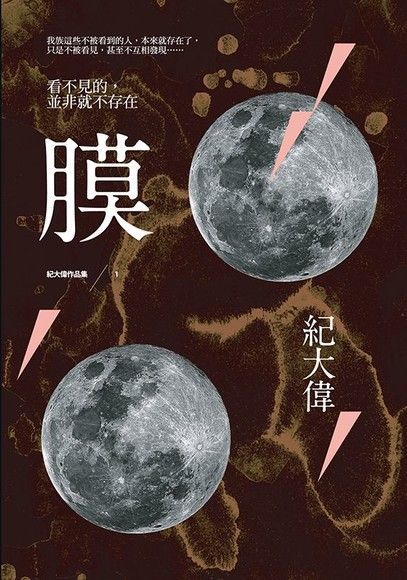

邱妙津的《鱷魚手記》跟我的《膜》有個類似的地方,就是我們都利用一個奇幻的角色來當作同性戀的替身,例如《鱷魚手記》裡的鱷魚就是類似別人的替身。當年在寫《膜》的時候,如果不是用科幻的形式來書寫,我會不曉得該怎麼寫,因為當時我們面對比較保守的現實社會,科幻似乎是個提供我們解放的空間。

➤台灣的奇幻/科幻資源:道教系統、原住民神話和自然資源

吳明益:關於台灣的科幻、奇幻與亞洲其他國家的差別,我自己對這個議題的了解不是很深,但是我覺得中國的科幻、奇幻電影,因為共產黨是無神論的關係,所以他們採用民間宗教題材的作品很少。近幾年來中國為了表現他們的「大國」形象,所以科幻電影也走向兩大方向,一個就是中國古典典籍裡面很精彩的作品,像《封神榜》、《西遊記》這些世界級的作品,他們會去從中擷取一些元素。

第二個方向是,他們(中國)為了塑造「大國」的形象,有很多片開始參考美國好萊塢——用美國的科學中心去領導世界、搜尋宇宙,或者是對抗外來力量的故事,近幾年變多了。

不過我覺得最大的問題還是在無神論主導下的發展。中國境內其實有很多不同的民族,他們的文化、民間的故事傳說很少被呈現在這些科幻、奇幻作品上,我覺得也是某種狀況下被限制了。

回到台灣的科幻、奇幻片,以我自己的閱讀經驗來說,其實有一部分是從日本來的,比如說我們會喜歡《七龍珠》、《閃電騎士》這些作品,其實都是從日本的動漫來的。

我自己看過的有兩部我覺得滿有意思的電影,一部叫《大俠梅花鹿》,是台語片,它是用童話故事為原型去創作的劇本,演員都穿著動物裝去演出,很有意思。另外一部是《關公大戰外星人》,是從中國的題材去改寫的。不過這幾年也看到愈來愈多從台灣本土的傳說、文化體系裡面去提煉出來的故事。

我最喜歡的台灣奇幻電影是一部動畫片,叫《魔法阿媽》,它用的就是台灣本土的一些信仰、傳說,因為跟我自己的家庭背景非常接近,所以我覺得很親切。

我覺得這種符咒、道士、乩童的故事,還有原住民的神話傳說,還沒有獲得更充分的發揚。這兩個系統,以及台灣的森林、大自然環境,會是台灣奇幻文學很好的發展背景。

最後我再提一下香港。香港完全沒有中國電影對民間傳說的限制,所以它有非常多這類題材的作品。我自己最喜歡的一部香港奇幻片是周星馳演的《濟公》,用一個中國很有名的神祇故事,改寫得非常特別。因為香港以前的創作環境很自由,所以才會有這麼多充滿活力的題材出現。

➤科幻無法脫離現實,文類與社會現場

紀大偉:其實在台灣,如果要談奇幻文學跟奇幻電影的話,很顯然最受歡迎的是鬼故事,寫鬼故事的作家都比寫科幻的作家受歡迎。電影也是這樣,我們發現很多台灣年輕導演最想拍的都是恐怖電影,而且恐怖電影在台灣是非常受歡迎的。

文學的話,像吳明益老師的小說賣得很好,但吳老師的作品在台灣被歸類在純文學;如果說是通俗文學、大眾文學的話,其實奇幻領域還是以恐怖小說為主。

不過這裡我還是想幫科幻多講點話,其實台灣現在很多三、四十歲的作家,愈來愈多人想要寫科幻小說。這些小說家,包括我在內,很多人其實重視的是內心活動,或者是對於記憶、心靈的探索。跟中國科幻喜歡的太空歷險不太一樣,台灣的科幻小說比較不是寫太空歷險,我想這可能跟台灣人喜歡反省歷史有關,所以有很多是在反省歷史的科幻小說。

吳明益:回應一下紀大偉老師說的,台灣有很多優秀的科幻小說家。關於沒有太空歷險這樣的題材,我自己的想法是,這可能跟台灣的現實狀況也有關。科幻沒有辦法脫離現實,以美國為主的科幻小說去寫火星歷險非常合理,因為這個國家是可能會接觸到這樣的事情。

台灣有很獨特的自然環境、原住民傳說,台灣旁邊有很深的海溝、本島有非常神祕的高山,我覺得未來如果新一輩的作家有這類體驗的話,很有可能會從這邊發展出另外一條科幻故事。

➤他人的日常,可能是你的魔幻

關首奇:我們收到一些現場線上觀眾的問題,這個是針對吳明益老師的問題:常有人說你的作品是在寫魔幻,你自己怎麼看?你是有意圖的想寫魔幻寫實嗎?

吳明益:我剛開始寫小說時,很像是台灣傳統的寫實作家,因為當時我閱讀、喜歡的作品就是屬於台灣寫實主義世代的作品。但是後來漸漸發現我的世界觀或者我關心人、事的方式跟他們不太一樣。

我很受我(兒時)住的那個地方——就是中華商場——的影響,那時我的母親每個禮拜都一定會去找乩童,我們家裡不管是旅行、請客、誰交了女朋友或男朋友、結婚、生病……任何人生的所有瑣碎的事情都要通過鬼神來確定,不是我們可以決定的。

所以對我來說那是生活的現實,並不是魔幻,而是我的某個部分。後來因為受了教育的關係,我的觀念跟我的母親完全不一樣,但我是在那樣的環境長大的。所以,成長之後我到原住民部落去,也很能接受他們對自然的那種神靈觀念。

➤從日常中挖掘素材

關首奇:接著是關於原住民文化的問題,在奇幻、科幻、魔幻、恐怖小說或電影中,有沒有一些原住民的元素?

吳明益:在台灣解嚴之前,我們受的教育都是把原住民貶抑成非常地方性的文化,就像中國會說他們境內的其他民族是「少數民族」,好像只有漢民族是核心。台灣有很長時間是忽略原住民的。

我短短講一個故事:台灣有一位研究黑熊的女科學家黃美秀老師,她是很少數研究黑熊的女科學家。她剛回到台灣的時候找不到熊,因為做研究必須要找到熊,幫她帶路的布農族原住民就說:「沒辦法找到,因為我還沒有夢見。」還沒夢見好像熊就不會出現的樣子,黃老師當然是不相信。但後來有天早上,那個布農族大哥說:「我夢見了,我們今天可以找到熊。」他們那天就真的找到熊了。

黃美秀老師在她的科學紀錄寫到這一段的時候,我作為小說家就覺得很棒,這就是我們現在開始跟原住民文化做精神上的對話。我相信之後台灣會有愈來愈多優秀的關於原住民文化的電影或文學作品出現。

關首奇:有一個問題要問紀大偉老師:在台灣創作科幻小說最有利的環境是什麼?

紀大偉:剛才吳明益老師有講,美國的科幻有他們的環境,所以他們的小說會寫出登陸火星的題材;中國因為有「強國崛起」的心態,所以他們也會有很多的太空歷險。我覺得在台灣,寫科幻小說的人並不會把台灣想成是大國家或者是強國,所以會在日常生活內去挖掘素材。

我也同意吳老師講的,對台灣的科幻小說家來講,台灣周圍的海洋是很好的素材,而不是太空。但我覺得更重要的是,台灣的年輕人和民眾,在過去10年內有非常多,很大的改變政治的能量,例如台灣的太陽花運動,還有這幾年通過的同性戀結婚合法化。我認為台灣現在寫科幻小說的人,會很自然就在小說裡面寫到各種——比如說同性戀、跨性別的人,沒有任何的禁忌。或許台灣科幻小說的「科學」沒有非常發達,但是政治和性別上是很自由的。

其實我覺得台灣寫科幻或幻想小說的人,比較大的壓力是在於要怎麼樣展現夠多的前衛?要怎麼樣讓讀者能夠繼續大開眼界?這是個很大的挑戰。

➤如果邱妙津繼續寫作?

關首奇:有一位觀眾看了《天橋上的魔術師》影集的第1、2集,他覺得自己也有了一些同感,但他想問:為什麼會有一隻斑馬?

吳明益:這個問題,影集會有影集自己的解釋;在我的小說裡,也有我自己小說的某種解釋,那可能要看到小說的第4篇,影集則要看到很後面,才會對每個創作者把這東西當成象徵物的詮釋有感受。

關首奇:線上觀眾提問,紀大偉老師剛剛說到,因為環境、社會現實面的限制,寄託於奇幻元素,例如鱷魚來抒發。現在的環境已經改變,台灣出版、創作有很高的自由,不知道在這樣的社會環境下,科幻、奇幻作品將轉向什麼樣的發展呢?當我們什麼都可以談了,科幻、奇幻承載什麼樣的使命或意義呢?

紀大偉:這是非常好的問題,如果邱妙津目前還在寫作的話,她還需要用她當時幻想的方法寫嗎?可能不見得。

我們可以發現台灣現在很多女同性戀題材的作家,她們就直接寫日常生活,科幻或者是幻想已經不見得是寫同性戀題材的必要的出路。但是我覺得,對很多關心同性戀議題的朋友來說,現在還是有很多科技的題材可以寫,例如很多同性戀想要自己生小孩,同性戀自己的試管嬰兒、人工生殖、如何去掌控DNA……仍牽涉到非常高度的科技。所以我覺得現在應該還是有很多作家會想要寫Cyber,或是人造人、機器人的故事。因為這些都跟如何繁衍下一代,或是如何製造自己的愛人、伴侶是密切相關的。

關首奇:時間好像到了,今日就差不多到這裡,感謝兩位老師。●(原文於2021-08-18在OPENBOOK官網首度刊載 )

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌

撰稿:佐渡守、Openbook編輯部

責任編輯:周月英、吳致良、陳愷昀

視覺:林鈺馨

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐