💬💬 歡迎來到超真實的世界

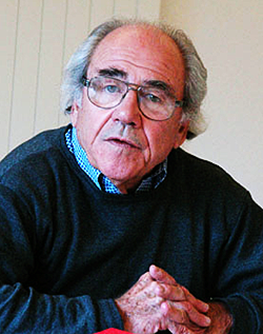

法國及社會學家、哲學家「尚布希亞」稱這個時代(即我們現在的這個時代)是「過度真實的」(l’hyperréel),在這樣的「過度真實」中,「存有物」跟「外觀」之間的差異已被廢除,這樣的「過度真實」其實是靠封閉的符號系統自己結構起來,且所有的這些符號完全都沒有參考到外在的現實。 布希亞晚年有一句嘲諷的話也很有名:

「超真實已死。所以,超真實萬歲!」

(L’hypperréalité est morte. Vive l’hyperréalité !)

然而,尚布西亞所強調的「超真實(Hyperreality)」被視為是一種能夠將虛擬以及真實無縫接軌地做結合,進而創造出沒有明顯區隔的世界(譯自英文 : Hyperreality is seen as a condition in which what is real and what is fiction are seamlessly blended together so that there is no clear distinction between where one ends and the other begins.)

反觀我們所待的世界,不正是這句話的最佳寫照嗎?

從《英格麗向西》(Ingrid Goes West)、《Fyre:國王的豪華音樂節》(Fyre: the greatest party that never happened)這兩部影劇當中大大諷刺了社群軟體以及新聞媒體對於流量的追逐已經到了病入膏肓的程度。有多少次跟著朋友去聚餐,佳肴上桌之時,看到的不是眾人垂涎三尺,反之,換來的只是手機閃光燈的此起彼落;更有些人會病態得重拍好幾次,喬個適合的位置、找個柔美的燈光,最好再恰合適宜地擺上一張尷尬卻又不失禮的笑顏,套上個濾鏡再放到Instagram的限時動態,再順手發個文、打卡紀錄。然而這一切,只是為了「看起來」更好吃?

也許你會聽到旁人:「這裡怎麼看起來跟照片裡的不一樣呀?」

我們毫不自覺地把「影像」當成了「真實」的寫照,但我們並不在意,甚至還繼續推波助瀾這樣不切實際的虛擬想像。Instagram這個平台的崛起,代表人們重視的,早已從實際的經驗變成想像中的、往往沒有實際價值的體驗。因為Instagram 圖片為主的本質,讓我們可以無腦地一直往下滑、喜歡跟轉發;更重要的是Instagram的濾鏡還有版面設計,讓我們下意識就是要上傳「美」的事物。但是問題來了,這些充滿正能量的內容當中,到底有多少是真的?

近年來世界各地有越來越多的明星、網紅因為這些社群軟體罹患憂鬱症,更甚者,甚至不幸自殺離世;然而,我們每個人,更確切的說是這一整個社會,都是這演算法之下的罪魁禍首,即便你再怎麼不喜歡,網路社會仍然會嗜血地強逼你去看。到最後,徘徊在這些流量、紛爭、輿論中,我們早已忘了追尋的初衷到底是什麼。就如Fyre發起人比利麥法蘭(Billy McFarland)他在記錄片所說的一句話…

「誰演出或是食物怎麼樣不是重點,這個音樂節就是在銷售一個夢想、一個概念」

直到這個夢想被現實戳破,人們才意識到,原來我們一直簇擁、迎頸期盼的願景不過是顆包著糖衣的毒藥。但我能想像,在不久後的未來,類似的事件肯定會再上演。比利麥法蘭不是個什麼厲害的行銷學家、企業教練,他只不過剛好抓住人心罷了;哦不,是「演算法下的人心」

我很喜歡的一部電影「全面啟動」(Inception)有句台詞是這麼說

「他們來這邊等待被叫醒,夢已經成為他們的真實世界。」 ( They come to be woken up;the dream has become they reality.)

又或者,我們根本從來都沒醒過?

╴

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐