七日書 01 | 在「有窮有盡」中安頓自己

馬特市自由寫「七日書」#2 :書寫家與故鄉

第一天( 6 月 3 日)

你覺得什麼是「家」?你的家鄉是怎樣的呢?

這個地方是家族的發源地、你長大的地方、父母所在地,還是你自己選擇的居所?和我們談談你心中的「家」是什麼以及它的面貌吧。

我出生長大的「家鄉」是一個城市,而不是一個鄉。或許這是我後來的人生都不太嚮往擠進大城市的遠因。1980年代,父親的家鄉霹靂錫礦產業崩盤,他在整個城鎮青年人口外移的浪潮下移到了新興建國的新加坡,成為一名普通勞工。

父親說,新加坡當時甚至還只是一個「鄉」。霹靂相對於新加坡,則曾是一個「城」。那是英殖民時代的錫礦及橡膠業重鎮,因此霹靂成為一個古老的城鎮,有一座古老的火車站,還有馬來西亞第一個註冊的汽車車牌。至今,霹靂州的車牌號碼起頭是「A」,其他州屬則根據名稱拼音字首。

新加坡從一個「鄉」,發展到如今區域經濟中心的過程,是從南邊的港口往馬來西亞的方向生長的。父親既是一個外籍移工,也是新國的「建國一代」。19歲離開霹靂,他開始在新國的造船業打工。他學習了焊鐵的技術,後來新加坡蓬勃發展起來的公共住宅和購物商場裡,經常都有過父親雙手勞動的痕跡。

從他可以整個新加坡地圖上細數哪條路、哪個住宅區是哪個時期蓋起來的,且在沒有行動網路和數位地圖導航的年代,他曾經憑著問路癡母親「夕陽在你的哪個方向?」而成功找到迷路的母親,我相信他並沒有吹噓。

母親的家鄉,則是一個真正意義上的「鄉」——邊佳蘭。那是柔佛東南角的漁村,那裡設有往返新加坡的碼頭。漁村的地名「大灣」、「二灣」、「三灣」、「四灣」據說也是從一種新加坡為出發點的視角命名。大概也是殖民時代,或至少新馬尚未分家的年代,由新加坡出發的漁民到達半島,停靠的第一個灣就稱作「大灣」,隨後以此類推。

父母都曾是新加坡的外籍勞力工人。在這個新興島國的造船業與紡織業最需要勞力的時候,分別在這兩個產業中展開他們的打工人生。

兩人結婚後,定居新山——馬來西亞半島最南邊的城市。某程度上,父母親的生命完全是一個時代的底層勞動的縮影。爺爺是橡膠割膠工人,奶奶是洗琉瑯的女工,亦是他們時代殖民經濟的勞動縮影。在他們生活的無論是城市或鄉下,都充滿跟他們相像的例子。

「從新加坡賺過來的」一個家

新山這個地方之所以為父母輩的新「家」,之所以為我出生長大的「家鄉」,可說是一種選擇。不過,對時代中的小人物來說,也經常也不算上什麼完全地自由自主的選擇。

父親曾經有機會成為新加坡永久居留。 若成為永久居留,僱主必須給他撥存更多的退休金,他也能購置政府公屋,從此在對岸落地生根。

同輩的人曾好言相勸,或嘲笑他傻。惟他三十多年來甘願騎著摩托車,每日往返橫接新山與新加坡的海峽長堤。

「我整個家,我整個財產,幾乎都是從新加坡賺過來的,所以沒有新加坡其實我活不了。」爸爸曾因緣際會成了新加坡傳媒電視台專題節目所拍攝的小人物,他在片中這樣描述自己。

說父親是個小人物,並不是一種過度謙虛。整個城市像他一樣每日越堤工作的爸爸媽媽,大概至少15萬人。 整個新山,正是隨著對岸的快速生長,才迅速崛起成為數十萬人謀求生存的「過境之城」。在他們生命更後來的階段,這裡也成為他們新的家鄉。

對時代的小人物來說,何以為家至多只是在有限的選項裡,做一個看似自主的決定罷了。

奇特的幸運

我18歲高中念完之後,我就離開新山出國讀書,從此再沒有回去長居。

我經常想起高中畢業升大學時,身邊許多家境較中產優渥的同學面對一種無法「得償所願」的苦惱。家境較好,而喜歡畫畫和設計的朋友,痛苦地順從父母的建議去學會計;喜歡搞戲劇的朋友也乖乖地去讀了法律。

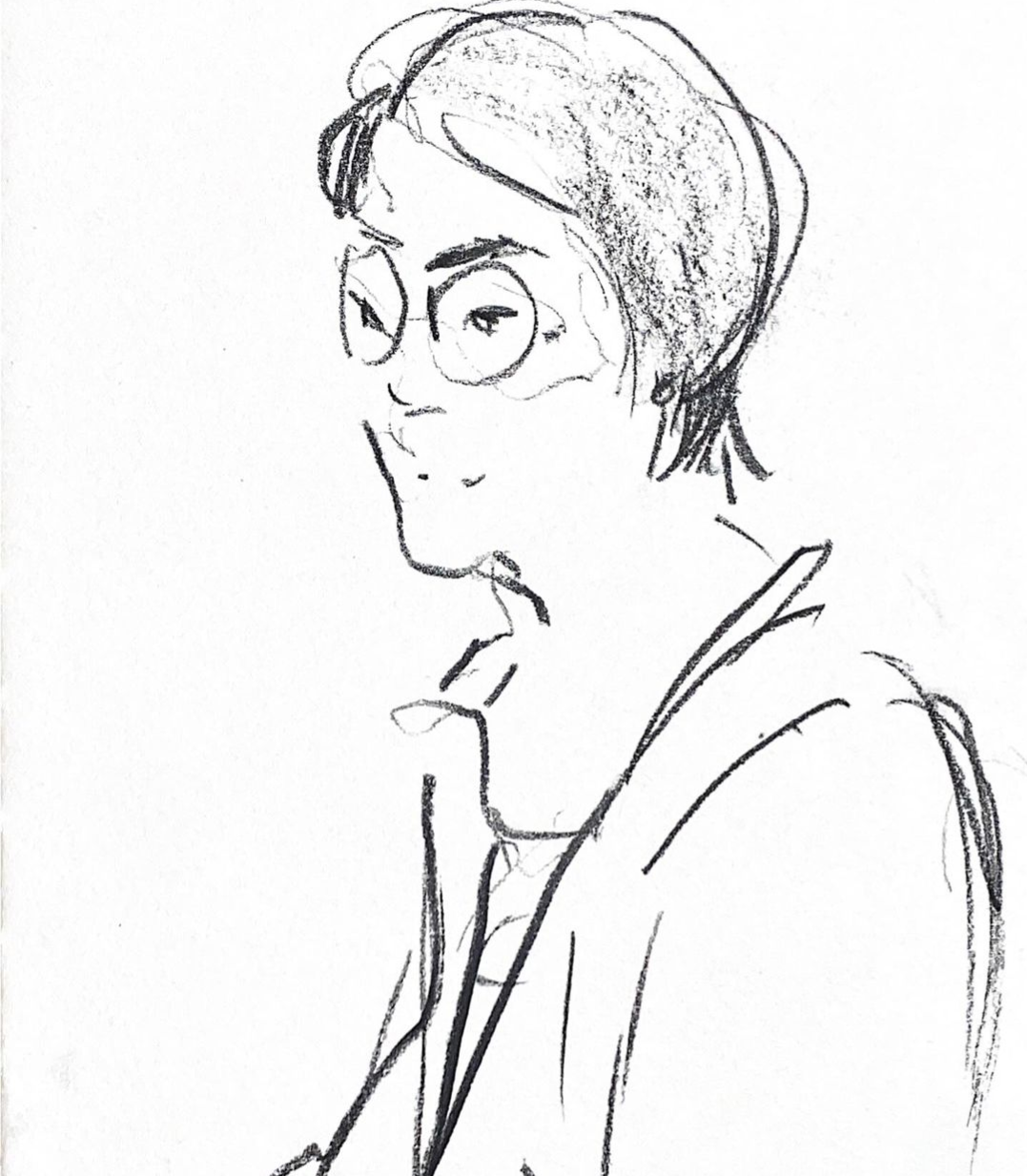

我是班上成績還算不錯的孩子,我竟然默默地選填了哲學系。父母竟然也毫無把我攔下來的意思,我感覺我生命裡似乎長出一種奇特的幸運。

當時,錄取我的包括了法律系和哲學系。那是一個近畢業的放學午後。我問我媽:「我真的選什麼系你們都可以嗎?為什麼啊……?」媽媽當時的回答刻在了我的腦子裡,至今也經常回放,重新理解她那段話的意思。

我媽媽說,她認為自己的生命「從來沒什麼選擇」。所以,她認為自己並沒有足夠的知識,去告訴我應該怎麼選擇,她寧可讓我有自己的選擇機會。

她坦誠說,自己對於什麼科系是學些什麼,其實都不算了解,也無法告訴我哪個是好的。(她當時大概有一個簡單心願,希望我能拿獎學金以減輕家裡的經濟負擔。而她大概只知道新加坡是一項可及的選項,於是她很鼓勵我申請。結果我英文成績沒考好,連大學名額都沒拿到,她也只好放棄了這個心願。)

當我獲得一種奇特的幸運,即沒有大人教我怎麼選擇才算聰明的時候,我那個準備去讀電影系的姐姐跟我說:其實人生選擇沒那麼嚴重,「重點是你自己選擇,然後自己負責就好了」。

「從來沒什麼選擇」

媽媽的父親過世得很早。她小學五年級時,家人到學校把她召喚回家裡,說作為姐姐不能再繼續讀書了,要開始工作養弟弟。

她「從小」一路工作養家,後來大弟被她養成了公立學校的校長,小弟弟躋身跨國科技公司研發人才,又專任國立大學教授,未來可望每月領著國家退休金過活。而我的媽媽,還是一直只有小學五年級的學歷。

在她認為自己從來沒什麼選擇可言的生命裡,她對我說她的人生哲學是「有機會就要盡量學習」——無論你未來在怎樣的環境,那裡有什麼可以學,你盡量把它學好就是了。

她年輕在曾在新加坡數百人的製衣廠裡工作時,有機會就多偷師學習了不同的服裝設計、打板剪裁、刺繡等等的技巧。

後來,她成為了一名即便長期在家帶小孩,也依舊持續能接案幫補家用的裁縫師,能算是前一世代的freelancer吧?許多伴我成長的衣服、被單、書包都是媽媽做的。我小時參加兒童合唱團,中學時參加舞蹈團的許多表演服裝都曾是出自媽媽的手。有一個「什麼都會做」的媽媽,曾經讓我在同學的欽羨眼光裡感覺無比驕傲和幸福。家政作業被我搞得亂七八糟也曾經有她「拔針相助」。

我想我媽大概是個先天條件不錯,非常聰穎敏銳的人。即便只有小學的學歷,她仍然天天閱報理解世界,也總能提出一套自己的透析。父親早逝、作為姐姐,加上漁村生活的家庭條件,使她從小失去教育體制的栽培機會罷了。簡單來說,她只是欠栽陪。

有窮有盡

而媽媽這種「我(們)其實並沒有無限可能、沒有無限選擇,我(們)終究只能在具體的條件中,在有限的選項裡去做決定」的想法,我至今仍常常回想,不確定它是不是一句普世真理?

至少那些企業家可不是這麼說的。還有一種我始終不知道是自我調侃還是調侃他人的說法 ——「別讓貧窮限制了你的想象」。他們的世界裡「有志者事竟成」,似乎有著無窮無盡的可能性,只要你有足夠的想象力。

我分不清楚,到底是什麼限制了什麼的想象。是貧窮限制了誰的財富想象?或是財富蒙蔽了誰的階級想象。或者,我們只是活在不同世界與平行的想象裡。

母親那種生命哲學,或許只是對特定社會位置上的人說的。

總得活下去,於是我們必須對眼前這世界殘酷的遊戲規則裡,清楚認識到:我們必須拋棄一些過高的浪漫幻想,把握自己可以把握到的資源。我們可能不像背景優渥的人那樣,或許沒有無窮無盡、探索試錯的時空餘裕,可能沒有承擔過多風險的後備資源,所以只能把握眼前可以把握的事。

安頓自己

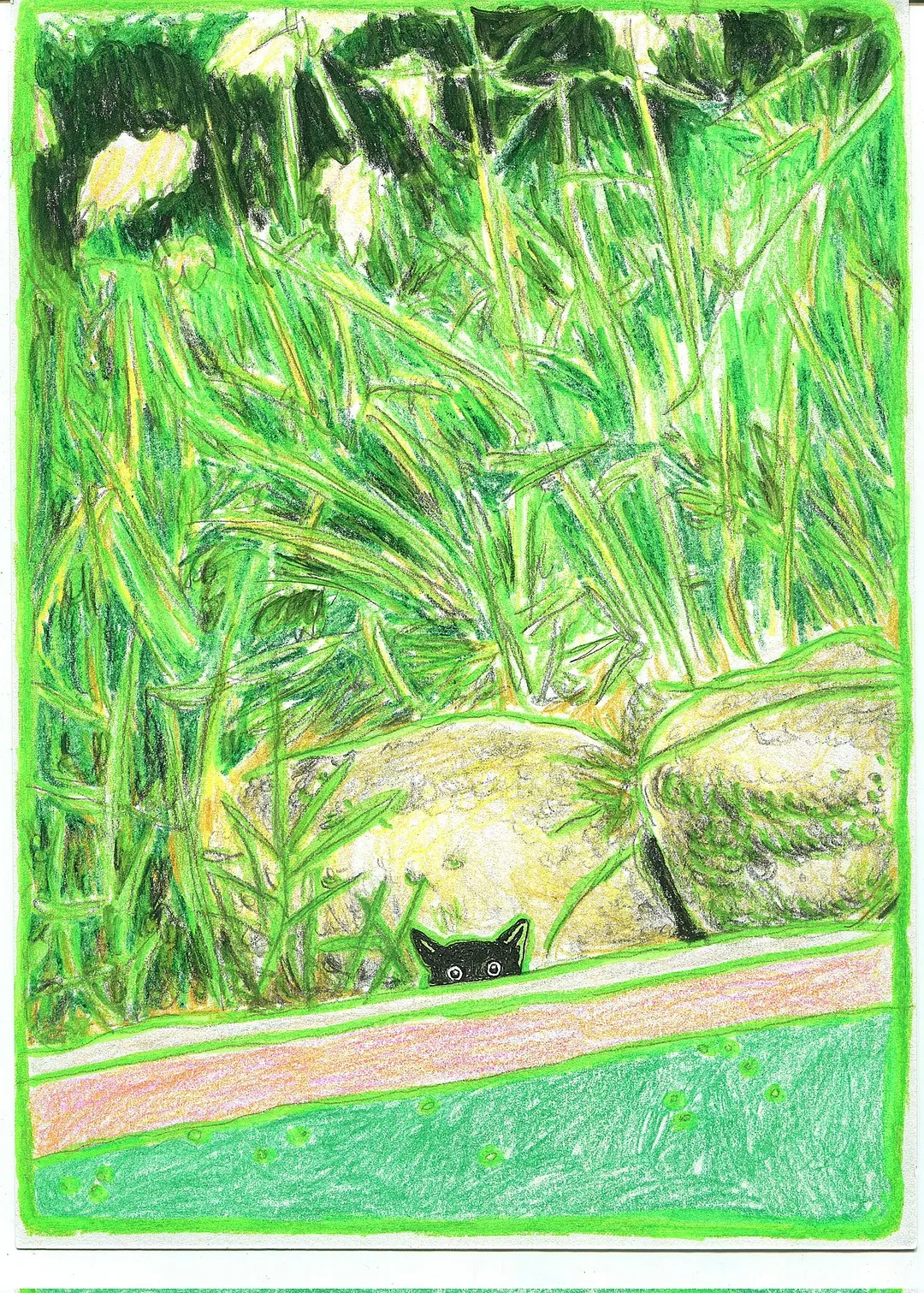

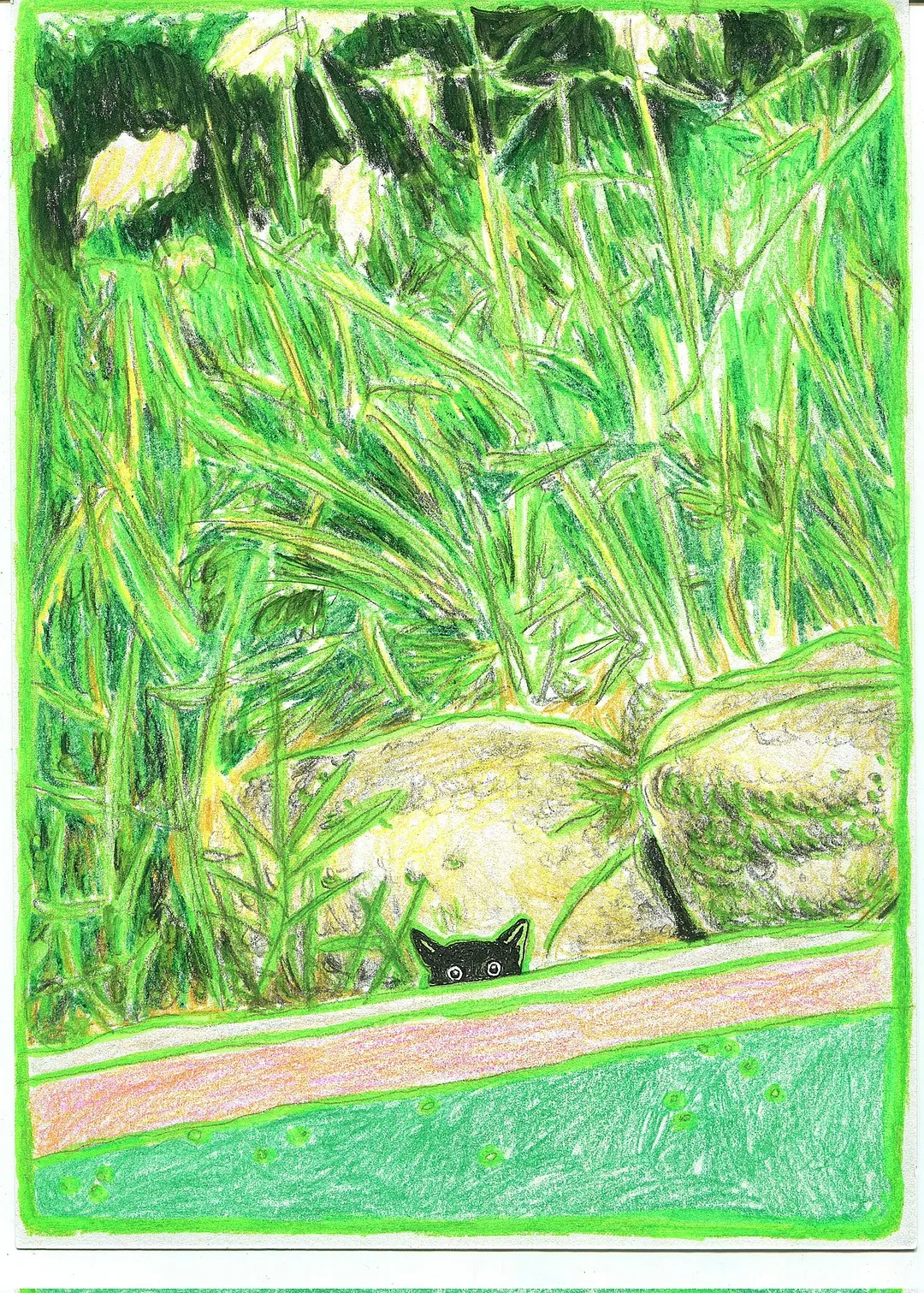

修讀研究所時期,我來到台灣的新竹市生活。這是台灣科技大企業設址的經濟重鎮。整體的生活氛圍,經常使我想起新山。同樣是1980年以後快速生長起來的新城市。城市裡同樣充滿著因經濟因素而移住在此的人。

這裡的市民,某程度帶著一種過境的心態移住於此。同樣經常不假思索地以經濟的尺度丈量身邊各種事物的價值。直覺地提問:你做這能不能賺錢?能賺多少錢?那房產能不能投資?

人們僥倖地把握著、槓桿著外在於自己的各種扶手。無論是兌換率的飛漲,或科技業的騰飛,大家都只是老老實實地希望「從它那裡把整個家給賺過來」。

於是,努力攀爬的勞動身體擁有了異於他域的購買力,同時又拖曳著地區的物價和房價一起飛漲。似乎賺取高薪的人,同時帶著要當盤子的某種原罪。而他們周遭的普通人,如我,更是面對一種池魚之殃。

生活在他鄉,我依然有著非常類似於回到家鄉那種「何以為家」自我叩問:我們彼此有著如此不同的生活及財富水平,只是因為我不夠努力、不夠盡心學習嗎?還是,真的如母親說的,我們終究是被更大的時代吹起的沙塵,我們「從來沒什麼選擇」?或是,純粹是我選錯了?

又或是,我們終究只是在用某一種自由,去換另一種的自由。在有窮有盡的生命時間裡,找到一個還算甘願的縫隙,去跟它「賺過來」一個屬於自己的小家,以安頓自己與所愛。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐