【無形・那陣時不知道的滋味】潛伏味蕾的密語

文|葉秋弦

於我,味蕾總是與情感絲絲扣連,密不可分。

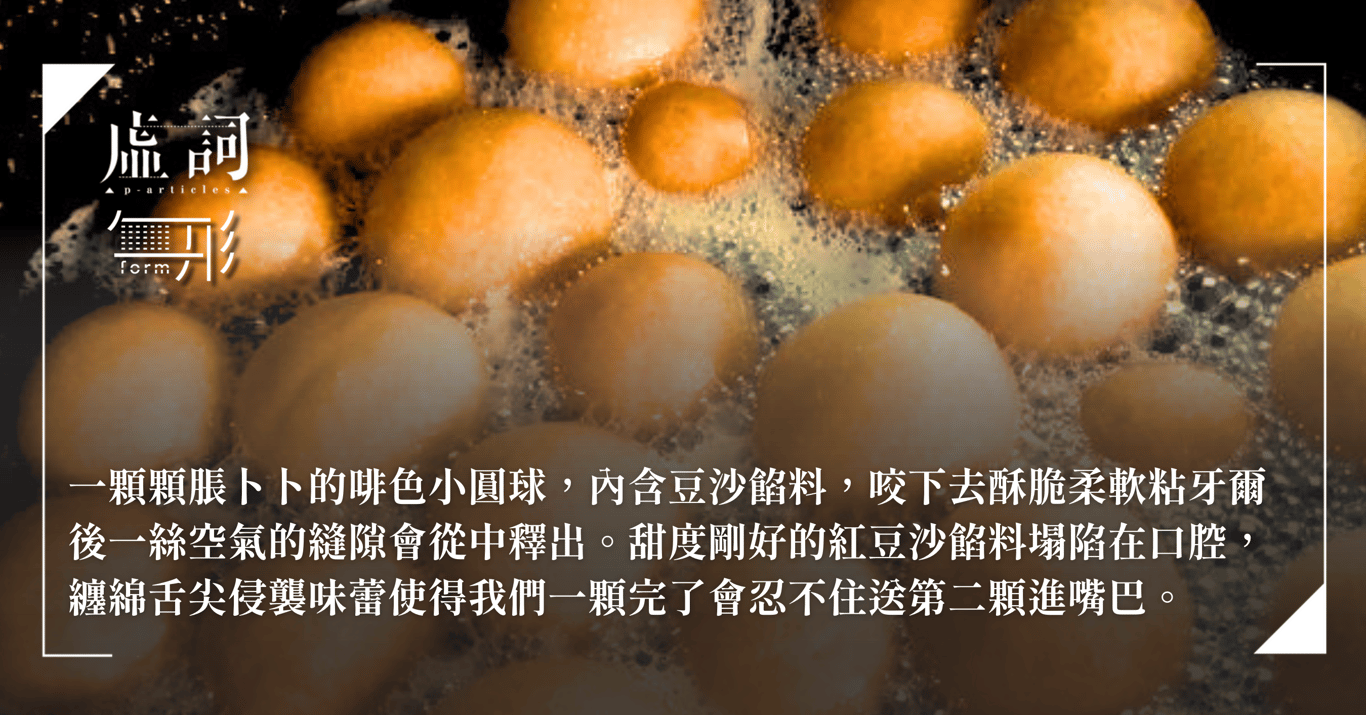

先是想起了炸油糍。是外婆植在家族記憶裡多年。外婆炸的酥軟可口豆沙油糍,過年便會出現在餐桌上,我們家族的人必然吃過。村裡左鄰右里沒有這項食物,為我們家獨有。一顆顆脹卜卜的啡色小圓球,內含豆沙餡料,咬下去酥脆柔軟粘牙爾後一絲空氣的縫隙會從中釋出。甜度剛好的紅豆沙餡料塌陷在口腔,纏綿舌尖侵襲味蕾使得我們一顆完了會忍不住送第二顆進嘴巴。

恍若人間美食。這種糯米甜食我們會喊它的名字,卻完完全全不知道名稱怎麼寫。後來有了對糍粑的記憶,再長大一些,才知道炸油糍,是一種廣東農村較偏門的年貨小吃。不見得隨處有售。

炸油糍做法:糯米浸泡12小時後,洗淨,磨粉,回來把黃糖加進去,揉成一小球狀,捏扁填餡再揉圓,放進熱油鍋炸7-10分鐘,晾乾。

說起來好像很簡單吧?憶述時我忽然想起了大油鍋以及外婆的汗,還有她那些年專心致志花在爐火邊的時間如何流淌。乾柴堆在鍋爐底下,劈里啪啦燒成熊熊烈火,也漲紅了外婆的臉。柴薪從後山撿拾回來,一把斧頭狠狠劈開,裂成更小的柴枝。村子背靠大山,外婆喜歡凡事親力親為。那是一處2023年的Google Map也顯示不出來的地方,潛伏在大地邊緣,孤立於世界之外,外婆在這條小村莊一住便幾十年過去。村子有村子的生活。2009年3月外婆死了,死的前一晚半夜還在做炸油糍。後來偌大的一間祖屋剩下姨媽。炸油糍由她繼承,彷彿是必然。退休後姨媽守著那裡的一磚一瓦,以及門前一棵從來不會結果開花的小樹,還有偶爾回去聚餐的家人。紅色門牌邊緣已經微微生鏽,滲出一股不可逆轉的歲月蒼涼。

炸油糍我不會在外面嚐到。即便有售,多半都是難吃的一團麵粉。

後來到了充滿美食的福爾摩沙島,小吃才又佔據記憶。

大學四年不怎麼懂吃,生活都是亂來的。住在泰順街38巷臨近師大夜市的日子,我會趁著凌晨一點打烊之前買一袋鹹酥雞回來下酒,或者隔天宿醉之後下午四五點悠閒下樓捧一大包燈籠滷味(九成是蔬菜),回來啃我的第一餐。油炸、濃味,淹沒味蕾的蔬菜透過那濃濃醬汁熬煉一番後,吃下去每一口都是異鄉的安慰。

但是台灣沒有我從小到大都喜歡吃的粉類。以前在韶城吃桂林米粉,在香港愛吃米線,台灣卻找不到適合的替代品。唯獨師大夜市入口38巷轉角一棟樓內的二樓,一間裝潢簡陋的越南餐廳隱身其中,我總是去那裡點一碗越南河粉,湯底不濃不淡,河粉順滑,配料是甚麼不重要,只要靜靜坐下來把它吃完,就得到了主食的滿足。

大多數時間在台北吃劣食,油膩便當,直至離開台北,味蕾才慢慢甦醒。

海港老城基隆,大學畢業後無所事事在那裡停留過三個月。只要我唸得出來的店家/食物名字,在地者不會不熟悉。部分小吃唯基隆獨有,也是從歷史盛衰人口遷移而衍生出來的產物。某一年,香港朋友即將飛台北旅行,其中一天到基隆晃晃,問我的建議。閉起雙眼我以歪曲線條在白紙畫出了一幅詳細的基隆地圖,藍筆線條一筆一畫都是食物以及海的記憶,才恍然明白了深刻。

酥軟麵包肚腹中間劃開內填火腿黃瓜番茄滷蛋再塗上美乃滋的七堵營養三明治、創立於1968年冒出熱騰騰白煙內臟肥美的孝三大腸圈、在地60年只營業半天以乾麵與皮薄滑口珍珠餛飩著名的三角窗麵攤、堆疊澎湃一整碗呈小山丘景象酥脆炸雞腿配邪惡蝦仁的天天鮮排骨飯,還有賴家水煎包、崁仔頂碳烤三明治、仁愛市場每天新鮮的厚切生魚片⋯⋯沒有一項不是銅板美食,沒有一項不佔據味蕾記憶。這是依山傍海的港都日常,曾經我模仿在地者腳印,輕輕踏過,假裝自己生活在這裡。

說來都是過去。

肉體自有靈魂,舌尖裝載著時間記憶。味蕾潛伏的密語,在某個時間刻度留下痕跡,沒有出走。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!