【閱讀筆記】當大腦再也接收不到訊號 又該如何與他人共處?—《此處收不到訊號》

你知道失去某些記憶的感覺像什麼嗎?不像一個人的樣子。看起來只有人形,可是,眼神渙散,頭腦空白。記憶是讓人用來思考過去現在未來的燃料,我突然停止思考的時間,怎麼能稱得上一個人的樣子啊。

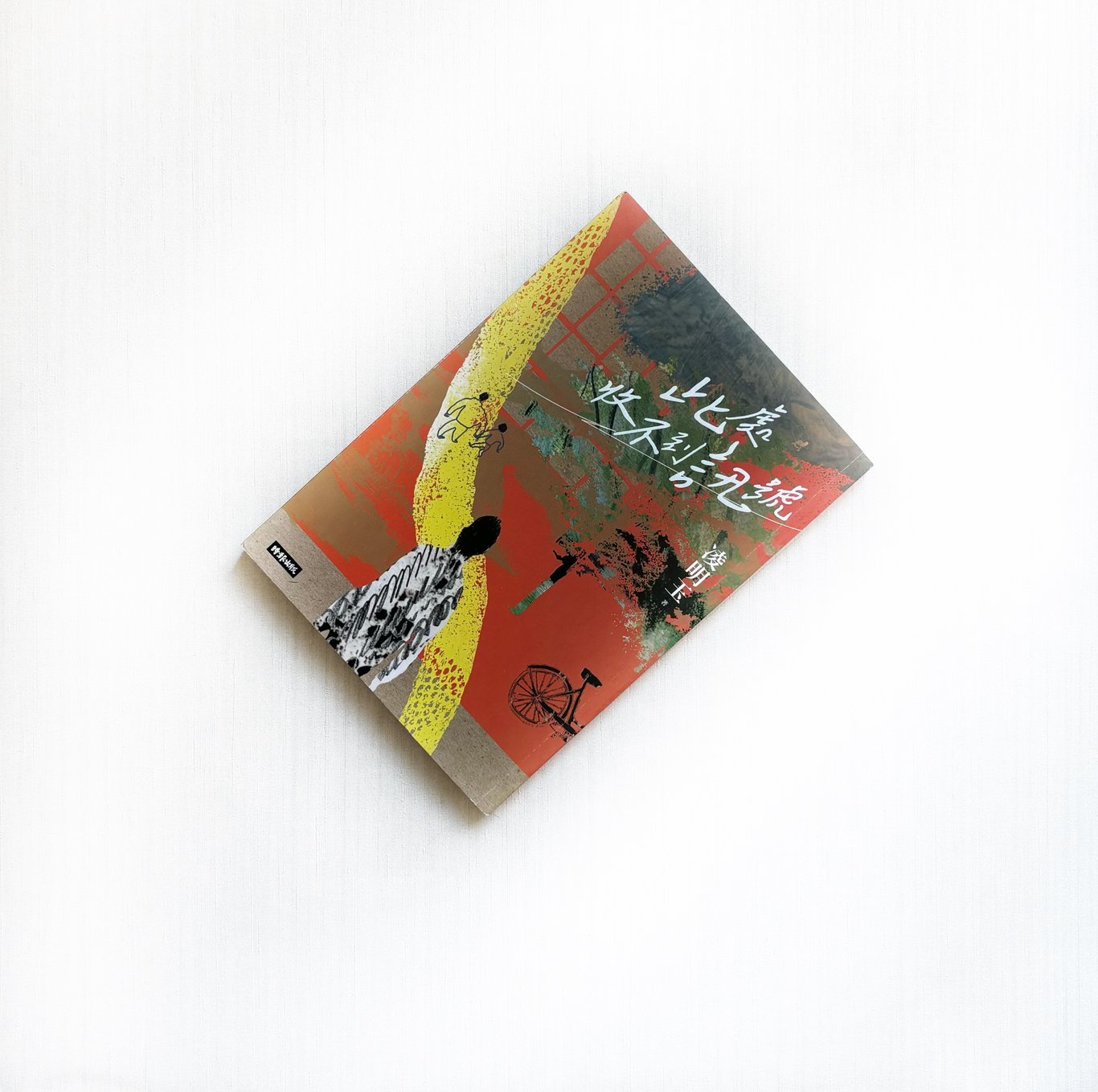

失智症似乎已經成為現代人最害怕的疾病,除了沒有逆轉的治療方法,因為失去記憶所出現的種種行為,同時也被認為彷彿逐步喪失身為人的尊嚴。小說家凌明玉所著的《此處收不到訊號》,講述一個受到失智症襲擊的家庭,九個章節、為期一年的時間軸,看似不長的篇幅卻極為細膩地描寫出那些,對於處於超高齡化社會的人們,所應該了解的真相。

因失智症侵襲的大腦 就如同再也無法接收到訊號

比較細膩的讀者,或許從書名就能夠察覺作者用「失去訊號」,來比喻「喪失記憶」的企圖;就如同網路斷訊後,所出現的「404 」錯誤代碼,它不只失去的提取資訊的功能,同時也中斷了對外的連結管道。儘管書底的介紹,較多著墨於「記憶」與「存在」之間的連結,但藉由病患內心、照護者的感觸及客觀事物的描寫,所呈現出一個人被解構的「過程」,或許更是這本作品最動人的特點。

從暫時性的記憶斷裂、社交能力的喪失,到最後退化成沒有任何能力、認知的嬰兒狀態,一個人的人格是藉由教育、記憶與社會化來建構,而「失智」所經歷的喪失記憶,則是一種解構。但這些轉變所帶來的衝擊,當症狀進入到最後階段,就會全然由照護者承受,而患者則會進入「無知的幸福」;藉由在書中加入「疫情」的催化,作者也讓我們理解,儘管高齡化已是現在進行式,不論在社會認知、法律或政策上,不論患者、照護機構或照護者,都是經常受到忽略的弱勢。

當失智症不再遙遠 我們都該更加關注相關

儘管可以決定不生小孩,但大部分的人都會老去,運氣不好的則會連記憶也一起喪失,但我們是否已經意識到這件事情?不論是《此處收不到訊號》、韓劇《如蝶翩翩》,或是在更早之前的電影《我想念我自己》,失智症議題不斷出現在大眾文化中,而脫去了電影、小說的浪漫濾鏡,或許這些作品都只是在提前為我們做好準備,面對將有很大機率會到來的衝擊。

(本文與華藝電子書合作,文章連結:https://reurl.cc/r9EVp4)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐