謎樣的電影,異色的人生

IPFS

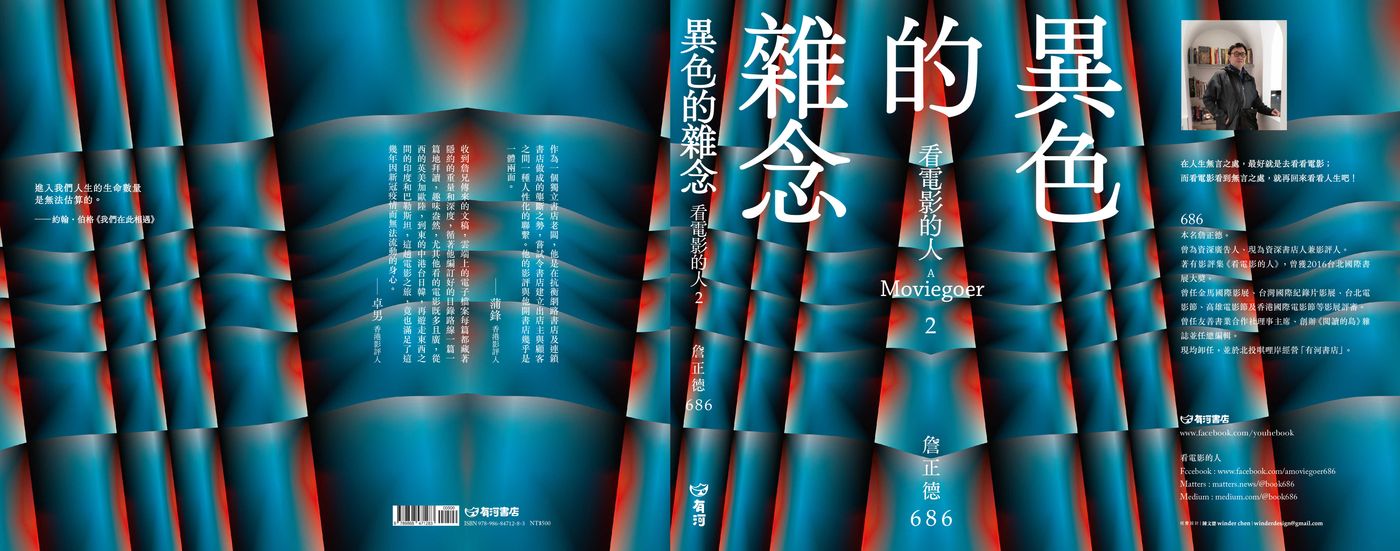

「只要有人問我們:『那你們靠什麼過活?』我們總愛回答:『我們不過活。』人生就是大銀幕,就是電影。」(《侯麥》,蔚藍文化2016年4月出版) 本來三年前就打算要出版這本《看電影的人》第二集了,只不過當時人生陷入低谷,完全沒有動力與動能,當然也就沒有任何動作。後來決心把書店重新開起來,便把出版此書列為開書店後的既定計畫,還申請了政府補助,不料疫情突然加劇,把一切計畫都打亂,原本去年就該出版,被迫進行計畫變更,一路拖到今年,又歷經許多波折,所幸我書的美編超專業,加上二位香港影評人蒲鋒、卓男鼎力相助,終於能夠趕在期限前出版。 說來也是很巧,我的第一本影評集《看電影的人》請到的是二位香港影評朋友湯禎兆、家明為我寫推薦序,這回出第二本,答允為我寫序的蒲鋒、卓男又是二位香港影評人,我與香港影評界可真是有緣。 蒲鋒是香港影評界的前輩,2018年他偕夫人移居台北,在西門町中華路巷中開設了「電光影裡書店」,一度引發台北的電影及藝文圈的騷動。由於我在淡水已有十一年經營獨立書店的經驗,很自然地透過友人介紹而與蒲鋒認識,彼此互通一些開書店及看電影的聲氣;2020年受到疫情影響,「電光影裡書店」不得已收店,原店面轉給另一位香港人開了「意念書店」,一年多後又轉給了「飛地書店」。這些年人事流轉,然而該地始終是間書店,似乎形成某種默契。 卓男與我之相識還比蒲鋒早幾個月,2018年初我受邀擔任香港國際電影節費比西獎的評審,卓男也是評審之一,除了在幾天內密集看片、交談討論之外,卓男還額外為我擔任與另一位德國評審賀格‧盧馬斯之間的英文翻譯,我這破英文能夠出任國際電影節的評審可真算是個奇蹟。因為卓南是香港在地人,我受到她的特別照顧,十分感念在心,沒想到時隔三年多,她也移居來台灣了,甚至就賃居於北投陽明山,離我算近。這些年移居來台的香港人其實也不必特別言明什麼原因了,卓男與蒲鋒雖說都是香港影評人,但他們先後來台,等於也加入台灣影評人的行列了,能與這樣有共同喜好及深厚專業修為的朋友相近相交,我很榮幸得享這樣的福氣,也希望他們能安居於此,並能在電影評論等相關專業上持續發光發熱。 原本在2014年《看電影的人》出版之後,覺得此生能出這一本已很值得,沒想到世事難料,還有機會再出一本,這大約也是上天眷顧,因此有些之前沒有機會經歷或嘗試的相關出版事務便想趁此機會一次走過,這樣我在出版的書業經驗上才比較完整,包括自己找經銷商談發行條件,美編專業門檻太高我無法自兼,其他雜項則都是自己包辦,文編及校對在預算窘迫的情況下也只能自己來,但是書店事務平常已經佔據我大部分時間,這些出版事務就只能利用其他零碎時間處理,這就讓我經常喘不過氣來。 (但這有什麼辦法呢?這樣的人生也是我自己的選擇啊!) 這本書包含了我過去八年來所寫過的長篇影評,以及部份不及收入前一本書的數篇文章,全書的分章與結構大致與前一本類同,只是書名不再沿用,而把其中一篇文章的標題〈異色的雜念〉提上來作為書名,很多散文集或評論文集都是如此;縱然文字內容未有重複,但我想至少在整體感受上也該讓讀者有煥然不同之感,此所以這回搞了個雙封面,看看是否能夠激起一些讀者的收藏癖。 〈異色的雜念〉是我寫的一篇關於邱剛健的電影評論文章的標題,把這拿來當書名不壞,但我為文比之邱剛健可是正襟多過異色,因此不免有點心虛但又有點竊喜。邱剛健生於福建鼓浪嶼,國共戰爭後隨家人來台,曾留學於夏威夷,主修戲劇,1965年他與莊靈、黃華成、陳映真、劉大任等人創辦《劇場》季刊,一手翻譯引介西方經典文藝戲劇作品,另一手寫詩寫劇本,某種層面看已算得是當時代的藝文先鋒,果然1966年他就拍攝了實驗電影《疏離》,只是在當時台灣電影界沒有什麼機會,反而是香港邵氏邀聘他,言明一年寫四個劇本,每寫一本可得三千港元,即使沒寫出來還是給月薪一千港元(現在台灣還有電影公司會這樣養一個編劇人才嗎?),於是邱剛健就跑去了香港發展,直到七十年代初他寫了不少電影劇本,其中包括楚原導演的女同性戀電影《愛奴》,在當時真的是超異色超前衛。八十年代初香港、台灣電影新浪潮先後捲起千堆雪,邱剛健參與的主要還是香港電影,於是台灣電影新浪潮不免就把他忽略了,但其時台港電影有很大一部分是和在一起共同發展的,即使後來他在台灣有機會拍了兩部片:《唐朝綺麗男》及《阿嬰》,對當時的台灣新電影而言,也真的就是屬於「異色」無誤。 台灣新電影在以侯導及楊導各自堅持且不同調的寫實路線上持續耕耘精進,台、港在電影發展的道路上分離也愈加分明,隨著時間給予影像加添的份量,侯導楊導早已成為台灣新電影最重要的兩支神主牌,但以邱剛健之才,若有更好的機會及資源,我認為他的成績或在侯、楊之外能成為不容忽略的一支,只不過......唉,這也就是人生啦! 在人生無言之處,最好就是去看看電影;而看電影看到無言之處,往往也會回來看看人生。 楊導在《一一》裡藉著建中學生「胖子」之口,說出「電影發明之後,我們的生命延長了三倍。」這句經典台詞,多年來已經被引用到氾濫的地步,然而這種「人生即電影」的看法卻是來自於法國導演侯麥,以楊導對侯麥的理解,會說出那樣的話根本就如水到渠成一般自然而然:既然人生就是電影,那麼經常看電影的影迷影癡們在觀看電影時就等於是在觀看別人的人生(同時與自己的人生相印證),這個過程中所得到的體悟就相當於我們的人生延長了三倍,然而這只是個概略的平均數,沒有科學的精確性(也不需要),甚至有時只看一部電影就足夠延長我們的生命好幾倍了(比如《去年在馬倫巴》、《2001太空漫遊》或者《現代啟示錄》),但有時卻愈看愈覺得生命最好在當下中止(比如《生活的甜蜜》、《今天暫時停止》甚至《養鬼吃人》)。 就在我還在為這篇自序該如何收尾感到苦惱之時,歐洲傳來了一位影史名人堂級的導演過世的消息,舉世震驚,而他年輕時曾是侯麥的好友,但兩人的電影思維卻是大相逕庭,這位老導演就是高達,高齡92歲的他選擇在醫生的協助下終結了自己的生命。我得說,如果人生就是電影,至少高達是自己決定何時關機。 電影 繼承著攝影的傳統 卻總想 表現得比生活更加真實 我曾說過 它既不是藝術,也不是技術 而是一個謎 ──高達《電影史》 如今我在已經年過五十的當下,似乎愈來愈不能滿足於「人生即電影」這樣的態度或看法,如果連搞電影搞了六十多年的高達最終都還是只能把電影視為一個謎,我這樣一個影癡只不過才看了三、四十年的電影,有什麼資格跟人家長吁短嘆「電影即人生」呢? 只能說讓我們繼續看電影。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐