帶不走的丟不掉的:讀Sophia Stamatopoulou-Robbins《棄物圍城》

Sophia Stamatopoulou-Robbins, 2019, Waste Siege: the Life of Infrastructure in Palestine. Stanford University Press.

坦白說,我不知道巴勒斯坦長什麼樣子,我也不知道巴勒斯坦人過著什麼樣的生活。

當然,我看過很多照片與短片。受苦的臉孔、血泊與斷肢、化為瓦礫的房舍,控訴與泣訴,它們日日夜夜在社群媒體上流傳。我滑著手機,彷彿有一個地獄在掌心裡燃燒。戰爭、人權侵害、殖民佔領、苦難之後是更多的苦難,除此之外別無其他。我透過這些關鍵字理解巴勒斯坦,也深陷於與這些關鍵字緊緊相連的那些意象。

我很感謝Sophia Stamatopoulou-Robbins的《棄物圍城》,她轉移焦點卻不流於天真,帶領我們從看似與政治無關的事物中看見政治。這是一本關於垃圾的民族誌。家戶垃圾、廚餘、二手舊貨、污水處理系統,醫療與工業廢料,還有房屋拆遷後的斷垣殘壁。她說,在以色列佔領下的約旦河西岸,巴勒斯坦人受困在丟不掉的垃圾裡,他們被圍城了,被棄物圍城。

在巴勒斯坦,垃圾始終與政治有關。2006年,哈瑪斯獲得政權。許多歐美觀察者認為,勝選的關鍵之一在於哈瑪斯成員走入人群宣講、在大街上撿垃圾。相形之下,Fatah所掌握的自治政府失能,被人民認為「連垃圾都處理不好」。大選隔年,Stamatopoulou-Robbins來到西岸做田野,想要瞭解歷經了從鄂圖曼、英國、約旦、埃及、以色列統治的巴勒斯坦人,是不是真的如此直接地把基礎建設的失敗歸咎於政府。

現實顯然更為複雜。《棄物圍城》講的是巴勒斯坦西岸的三百萬人如何生活在鋪天蓋地的垃圾之中,以及他們如何在垃圾中想像國家與民族、生命與未來。在沒有「自己的國家」的情況下,垃圾何去何從?「棄物圍城」反映的不只是巴勒斯坦人的焦慮與渴望,也是我們整個星球的寓言,它是全球資本主義與當代殖民佔領的產物。

武裝衝突製造出大量垃圾。報導人Ziad在難民營裡長大,他的哥哥Faysal是武裝組織的一員。在第二次巴勒斯坦大起義(2000–2006)期間,為了逼家人供出Faysal的藏身地,Ziad家被洗劫了三次,牆壁被軍警搗毀,留下手無寸鐵的老父老母在瓦礫與垃圾之中東拼西湊。Faysal最終仍然死在以色列軍人手裡,他的父母重建家園,但留下了有著彈孔的牆壁作為悼念。

在起義期間,以軍一度禁止巴勒斯坦垃圾車離開城市,垃圾在Jenin市中心堆積了四年。以軍轟炸基礎建設與建築,強迫居民離開,要不然就住在垃圾堆裡。即便是相對和平的時期,垃圾的問題依然如影隨形。近年來,為了符合國際綠色標準,以色列調高了國內掩埋的費用,希望在幾年內永久關閉掩埋場,這間接導致了以色列工廠將廢棄物運往西岸,倒在巴勒斯坦的農田裡。

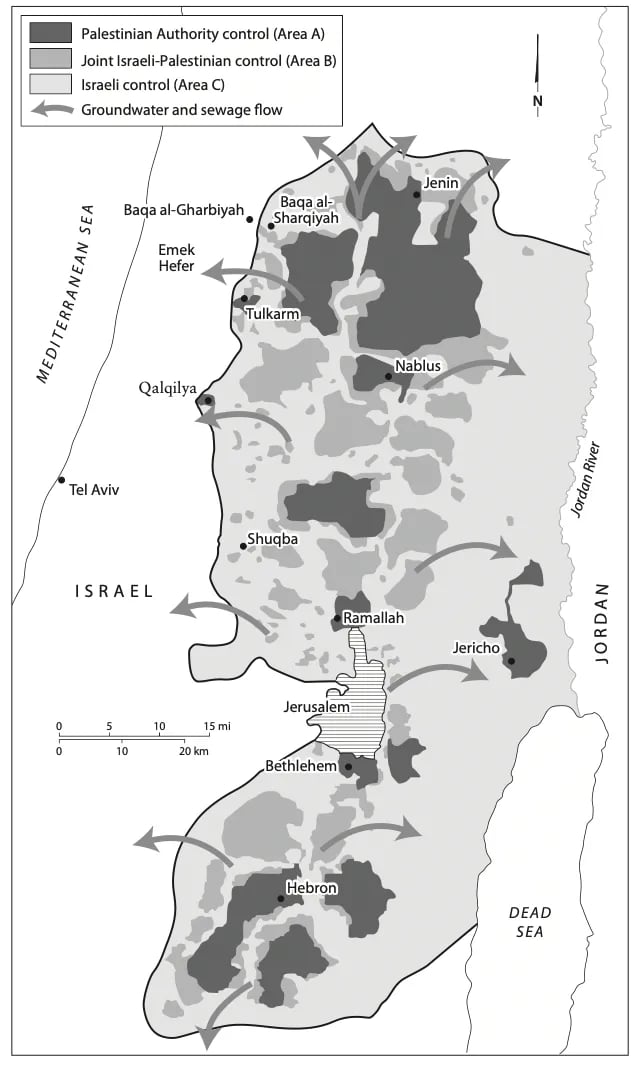

同時,巴勒斯坦人也面對著自己製造的大量垃圾。在人口高度密集的西岸,唯一遠離市區、可能興建大型垃圾掩埋廠的區域C(見下圖),卻因為奧斯陸條約的規定,使得任何建造都需要經過以色列政府的同意。於是,自1990年代以來,巴勒斯坦人無法興建新的大型垃圾處理設施、又不足以負擔清送到外國的費用,只能逐漸活在一個被垃圾圍城的環境裡。

這是巴勒斯坦自治政府、特別是轄下的「固體廢棄物聯合管理委員會」(JSC)所面對的難題。Stamatopoulou-Robbins跟著JSC的專業人員走訪掩埋場,也參與他們舉辦的公聽會。巴勒斯坦專家們把大掩埋場視為國族建構的目標之一,倘若能順利興建,它不僅將是巴勒斯坦最大的基礎建設,設計藍圖也營造出巴勒斯坦統一的幻象。環保專家Rana在與村民說明土地徵收時,特別強調掩埋場是一個「國家計劃」(mashruʿ watani),縱使它會影響周遭聚落的生計,這仍然是一個邁向建國的象徵性勝利。

在JSC團隊的言談裡,以色列的「佔領」彷彿是過去式,取而代之的是自治政府的「治理」。然而,基礎建設蓋在哪、採用何種技術,都是各方角力下的產物。舉例來說,外國贊助者不願意支持更有效率的焚化爐。「因為政治局勢,沒人想要投資,」JSC的職員Fritz說:「他們不想贊助會有被摧毀風險的大型基礎建設。」同時,巴勒斯坦的電力全部仰賴以色列,這讓需要耗電的焚化爐計畫更行不通。2008與2009年以色列襲擊加薩時,就曾經因為以色列切斷供電,使得焚化爐被迫停止運轉。

以色列的立場也十分矛盾。有政客一再阻撓大型基礎建設,認為讓巴勒斯坦人掌握燃燒技術可能有安全疑慮,卻也有聲音認為這正好可以作為以色列軍方協助巴勒斯坦「現代化」的政績。另一方面,JSC與以軍策略性地合作,冀望突破佔領、逐步走向國家正常化,同時解決民生問題。然而,借助以軍的武力進行土地徵收,卻也嚴重削弱了自治政府的正當性。更何況,掩埋場也不是一勞永逸的解方,而是壽命短促的基礎建設。

JSC的進退維谷只是全書的一章。《棄物圍城》帶領讀者從不同角度看見巴勒斯坦這個「幽靈國家」的掙扎。「幽靈國家」(shibih dawla)一詞來自當地人的自嘲,這樣的國家似有若無,往往只能在地方層級上進行治理,而且只有一部分的人相信它的存在。透過棄物,Stamatopoulou-Robbins進一步走進幽靈國家裡無所不在的以色列。

跟著巴勒斯坦商人,人類學家穿越國界,在破曉之前抵達以色列境內的舊城Jaffa。鵝卵石廣場裡有堆積成山的舊貨,人們穿著外套與帽子,在地上的方格線裡選貨,這是Jaffa的跳蚤市場,早上九點之後才會向大眾開放。接著,她被帶往市場邊緣一排排的垃圾箱。人們掂腳往內看,拿手機當手電筒,其他人蹲在一旁揀選棄物。下午一點,他們擠進廂型車裡返程,車內載滿了雜物,毯子包著鞋子、攪拌機的縫隙裡卡著電線,還有成落的衣服。三點,一行人回到了Jenin的舊貨市場。

舊貨市場被稱為rabish,來自英語的rubbish。攤位上擠滿老爺鐘、茶具組、手機、各式家具與玩具,也有攤販專門販售一兩樣商品,例如名牌鞋。攤商們靠著穿梭在以巴兩城之間的廂型車補貨。Jenin的rabish在第二次大起義結束之後興起,販賣以色列舊貨的二手市場也出現在其他西岸城市。

在傳統觀念裡,「市場」是不潔的空間。當人類學家問起舊貨市場,她的多年友人Dana大叫了一聲,請她不要四處張揚:「那很丟臉(’ayb)耶,rabish是給,呃,窮人的。」即便是常常在rabish購物的人也同意那裡不太光彩,因為那些舊貨是以色列「丟在」巴勒斯坦人身上的。「我們撿以色列的垃圾,就像撿破爛的人一樣。」

另一位報導人腳上的義大利名牌鞋原價四百美金,但他在rabish以三十元購入。他把身體前傾,低聲地說:「以色列把垃圾丟在我們身上,他要我們買二手貨,然後要我們覺得感激,覺得自己比較低下,藉此降低巴勒斯坦人的士氣。」但是,他又說:「一般市場裡的鞋子會害你的腳長黴菌。」

人們常常提起rabish與一般市場裡貨物品質的區別。正是因為一般市場裡充斥著爛東西,舊物市場裡的東西才變得有價值。西岸巴勒斯坦人認為自己被爛貨淹沒,與後奧斯陸條約時代的、在地理上被「卡住」的感覺相呼應。很多巴勒斯坦人不能入境相鄰的約旦,也因此無法抵達其他國家。另外一些人則被以色列禁止入境。

Stamatopoulou-Robbins認為,rabish之所以受歡迎,不能單純以市場與經濟邏輯來解釋。這不僅是因為在戰事仍頻的地區,許多巴勒斯坦人不願意把辛苦賺來的錢「浪費」在那些很可能無法持久的新貨品上,還牽涉到巴勒斯坦人自身的政治與社會想像,無法單純被化約為「北方 — 南方」的垃圾流動。

當人類學家提起自己喜歡喝當地果汁,她的報導人抬起了眉毛,說自己只喝以色列果汁:「巴勒斯坦的食品沒有管制,裡面有不好的化學成分,會生病、得癌症。」Jenin居民認為一般市場裡的貨物多半是從中國來的,而中國貨絕對不是好貨。「百分之九十九的東西是不好的,甚至對健康有害!」來自富裕家庭的Ali說:「鞋子很臭!」

自治政府無法管控外國貨物,因為所有進口都必須經由以色列的港口或約旦的陸路。當巴勒斯坦人只能仰賴國際市場輸入的「中國貨」,rabish便成為了尋寶的去處。有天,Stamatopoulou-Robbins在婦人Im Munther家裡用午餐,對客用廁所裡的茉莉花洗手乳讚不絕口。「很棒吧,」Im Munther邊攪拌鍋子說:「這是以色列的!」另一天早晨,年輕的Amahl也對人類學家說:「以色列的東西比較好,他們有真正高品質的好貨。」

事實上,Im Munther與Amahl都親身經歷過以色列的暴力。Im Munther的兒子在她眼前被以色列軍人殺死,甚至妨礙救護車的到來。Amahl曾被監禁在以色列的監獄裡長達四年,飽受虐待,並且留下終生的殘疾。兩位女性對殖民物件的微妙情感,是《棄物圍城》最充滿張力的段落。

商販透過舊貨推敲以色列人的生活,「我對他們瞭若指掌,」一位小販說:「因為我跟他們『住』在一起。」「猶太人跟我們不一樣,」另一位小販告訴人類學家:「阿拉伯人不會把好東西丟掉。」二手貨必然是猶太的。「猶太人喜歡新舊更替,因為他們有逾越節。他們什麼東西都要換一輪,鍋子、杯子、湯匙,我們這裡的東西在他們過節時會變多。」

在以色列禁止兩國平民接觸的情況下,巴勒斯坦人憑藉著棄物想像殖民者的日常,以及他們自己失落的物質生活。Rabish讓被「卡住」的巴勒斯坦人能夠突破一般市場裡氾濫的假貨與爛貨,用棄物逃離圍城。

剩食當然也是垃圾的一種。巴勒斯坦的常見主食是叫做khubz ʿadi的麵包。khubz ʿadi由麥粉製成,稍微經過發酵,直徑大約二十五公分的圓扁麵包。在西岸地區的各大城市行走時,四處都會見到裝著khubz ʿadi的塑膠袋。它們被掛在在門把上,在水泥牆上,在樹枝上,在消防栓上。在工業區與商業區,在重劃區與老街區,被懸掛的麵包無所不在,但始終不會在地上。

「因為把麵包丟掉是罪孽啊,」人們很平淡地回應人類學家的大驚小怪:「我們不丟麵包,丟麵包是錯的。」即便是過期的麵包,仍然具有神聖性。

無法丟棄的麵包跟掩埋場與舊貨市場一樣,是後奧斯陸條約時代的新問題。在鄉村時代,有很方法可以處理剩下的麵包:餵食家畜、施肥,以及鄰里的互助網絡。屋子旁邊會有一小塊庭院(shwayat hadiqa),養著雞、羊與其他作物。隨著以色列勞動市場的開放,許多巴勒斯坦人離開了田地,滴灌農業也讓農業人口下降。1990年代的都市化,加上以色列對西岸土地的掌控,這套處理廚餘的基礎建設徹底消失。

如同世界上許多地方,巴勒斯坦的都市化也讓鄰里變得陌生而疏離,使得親族之間難以互相贈與麵包。與此同時,湧入巴勒斯坦的大量國際援助,又往往以麵粉與麵包的形式出現。因為「人道援助」的大旗,贈送別人麵包似乎變成一種冒犯,需要麵包的人也不確定該如何索討,才不至於顯得丟臉。

麵包本身的變化也很劇烈。計程車司機Sadeq認為khubz ʿadi比傳統的麵包,例如一種叫做shrāk的薄餅或是叫做ṭabūn的窯烤大薄餅,更容易發霉。Khubz ʿadi之所以成為主流,是因為它在烘烤的過程中會充氣膨脹,對半切開就可以成為方便外帶的口袋三明治,非常符合現代都市的生活步調。Sadeq認為店家加入了許多化學添加劑,確保khubz ʿadi能夠順利膨脹。更麻煩的是,如今隨手可得的塑膠袋,讓剛出爐的麵包容易受潮。

於是,難以下嚥、卻也無法被丟棄的麵包只好被掛在街頭,等待更需要的人拿取。它們一方面反映了危殆的都市生活,卻也成為了某種匿名的「禮物」交換,是巴勒斯坦人在劇烈改變的家園裡重塑生活倫理的方式。

「從河流到海洋」(min an-nahr ʾilā l-baḥr),近日的戰事讓這個口號再度浮上新聞版面。這裡的海洋指的是地中海。《棄物圍城》卻轉頭看向西岸地區的污水系統,從耶路撒冷順著地勢一路下行,最後匯流到死海,把死海變成了穢物之海。Stamatopoulou-Robbins說,棄物是政治的,而且人們與棄物的關係未必依循著環境主義的邏輯。垃圾可能無毒、可能更毒,也可能與毒無關,她要講的是巴勒斯坦人如何在廢棄物裡活著的故事。

因為這本書,我才能更加認識巴勒斯坦一點。在血污與塵土之外,還有清晨的二手市集、喧囂的城市,餿掉的麵包、洗手後飄散的茉莉花香。面對此刻的苦難,我們見證且哀悼,生命完整、立體,無法掩埋也無法回收。

Sophia Stamatopoulou-Robbins是巴德學院(Bard College)的人類學副教授。她在哥倫比亞大學(Columbia University)取得人類學博士,受業於Nadia Abu El-Haj、Lila Abu-Lughod與Brinkley Messick等學者。Stamatopoulou-Robbins的研究興趣包括環境、廢棄物、氣候變遷、基礎建設,近來也關注平台資本主義。她的田野地點包括巴勒斯坦與希臘。《棄物圍城》是她的第一本書,獲得包括Julian Steward書獎、Sharon Stephens書獎、與中東研究學會的Albert Hourani書獎在內的五個獎項。

關鍵字:廢棄物、基礎建設、國家、環境人類學、巴勒斯坦、中東

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐