2024年1月:到底誰才是怪物

1月份看了11部電影。

其實每部電影就像是一段新的人生的可能性:看了《Menu Plasir》就想要好好研究下紅酒和奶酪,看了《七武士》就會想多喝點白馬、好好學日語,看了《Every Man For Himself》就立下雄心壯志去讀《尤利西斯》,看了《Julie & Julia》就下單了兩本莊祖宜的書、開始鑽研烹飪、妄想自己還生活在博客時代……

最後當電影帶來的興奮退潮之後,隨之而來的虛無反而才成了最真實的反應。坐在黑暗的戲院中、沉浸式的體驗他人的生活,等到電影散場,在黑暗中所感受到「可能性」帶來豐富與充實也結束了,過個幾天後這種興奮就被自己的無趣生活淹沒,再怎麼高深的「感悟」與「反思」似乎也完全沒有意義。

可這種興奮之後的戒斷反應,才是對一部好電影的考驗吧。或者說我終於給自己的拖延症找到了一個冠冕堂皇的由頭。

1月2日 - 《Every Man For Himself》

我感覺我看到了Godard的憤怒、痛苦和悲憫,他是如何帶著強烈的同理心、充滿矛盾地無法遏止自己創作的衝動。他拿自己來命名主角Paul,可能就是借他說出「什麼都不做太難了,所以我才無法停止拍電影」。

Godard真的很痛恨城市、資本主義、機器一樣的生活。每個人無時無刻都被淹沒在各種糾結、焦躁的細碎感受中,每個人都過得既糾結又痛苦,都在說著想要離開城市,離開「這裡」,去一個他們自己也不知道的地方。Isabelle在服務客人的時候總是會響起詩與散文,Paul總是在抱怨城市但一直拖延著住在酒店裡、也不去解決公寓的事情。最後只有Denise真的走了。她買了輛自行車去了鄉下,Paul說她會失敗,Yvette說她會很痛苦,但最後只有痛苦的她走掉了。

Denise望著車站裡大吼著「I will not choose」的年輕女人(相比之下月台上Paul的聲音被火車淹沒都很通俗了);Isabelle在伺候客人時偶然露出來的一下溫柔的笑容,伴隨著她嘲笑卡斯特羅肥胖的旁白(應該是Godard自己的想法吧?);慢動作夾雜著定格的畫面(王家衛有沒有「借鑑」Godard?);在鄉村拉手風琴的一家人最後還是來到了城市的車站裡;時不時響起城市特有的轟鳴聲會掩蓋住角色的對白;Paul最後自嘲一樣的說著「我沒死」,她的女兒緩緩走開時突然出現的樂隊(「葬禮」還是「告別」?)……這個世界這麼絕望,每個人都在痛苦地找著自己的出口,但最後還是要在鬼打牆的圓裡跟自己和解。大家排著隊輪流繞圈、輪流和解。

我終於明白為什麼會把他比成畢加索或喬伊斯了:全部都是從沒見過的方法,看似生澀、錯位,卻又順理成章的很通俗。電影像是意識流一樣駕馭著不同的「感受」,再以不同的敘事來展現每個細節,這些細節裡又充滿了他令人驚嘆的各種表達技巧。現在以當代的角度回頭去看這部80年代的電影,總是能在不同的地方發現「原來那個電影是在借鑑這裡」的細節。

這還都只是電影結束後我迅速記下來的部分,值得留意的地方太多了,到最後反而什麼都沒記住。覺得就算我今晚不睡覺、絞盡腦汁把我能回憶起來的地方全部寫下來,也無法描繪我今天完整的感受。腦海裡像是被過量的「創意」狠狠撞擊了一樣,有些暈眩。

這次的選片主題是「Godard的八十年代」。電影協會工作人員在開場前介紹道,Godard在七十年代因為越戰和中東局勢而十分憤怒,拍了很多情感強烈、結構破碎、「藝術性」很強的電影。市場和觀眾既不理解、也不買賬。到了八十年代他突然醒悟:如果作品無法存在於市場上,那還怎麼傳達出自己的訊息?於是他決定「遷就觀眾」,拍了一些「通俗」的電影。

所以這次已經是通俗的Godard了……他還說哪怕是會來電影協會的觀眾,可能今天現場也只有40%的人會喜歡這部電影吧。雖然有些小看了現場觀眾,但我覺得這部電影比《Contempt》通俗好懂多了。至少我不介意再多看一次今天的電影,畢竟,雖然有害健康,但誰不喜歡看法國人抽菸呢?

1月3日 - 《怪物》

在去電影院之前,我頭一次出現了臨陣脫逃的衝動。

下班之後我就一直渾身難受,不想去看《怪物》,因為我和《Blue Velvet》和《Eyes Wide Shut》裡的中產一樣,一旦「看到」,就沒法再繼續裝作「看不見」了。而「霸凌」這個主題我一向不知道該怎麼辦,一直以來都是主動避開。因此,儘管我什麼劇透都沒看,我知道這部電影一定在問「誰是怪物」,但「沒有人是怪物、又所有人都是怪物」,最後肯定會給我添堵,看完之後一定會渾身難受。

但也沒想到,它講的並不是一個霸凌的故事。

我感到是枝裕和正在慢慢地趨近於自己的終極神作,感覺他駕馭故事的能力越來越強,在用「不犯神經」的方式不斷地更加接近根源的道理。《怪物》讓我覺得是那部尚未誕生的神作之前的一部蓄力。

對我來說,是枝裕和的電影的最大特點,就是我看過的每一部裡都有讓我覺得腦袋「嗡」的一下的瞬間。那是一種非常安靜的轟鳴聲,積累的情緒在某一刻爆發出極強的張力。《步履不停》裡是老母親每年都要懲罰被救的那個少年,《比海還深》是老母親說起鄧麗君的歌詞,《小偷家族》是他們在後院偷埋去世的老人(雖然我記得最清楚的是那句「夏天就應該吃素麵」)……《海街日記》……倒是沒有這樣的記憶。今天的《怪物》裡就是安藤櫻演的媽媽對田中裕子演的校長說的那句「我現在就是那樣的感受」。

田中裕子真的是老戲骨,一言一行裡都非常穩健。但校長的故事是唯一讓我覺得有些偏離主題的,感覺其他人的「痛苦」都是圍繞著那兩個孩子而產生的,只有校長的故事沒有和主線故事連起來。最後吹號的那段也有點太日劇了。

不知道田中裕子的感情生活如何。小時候我就知道她就是阿信,後來在查「寅次郎」系列的資料時看到了80年代她介入澤田研二婚姻的故事,非常震驚。澤田研二在我的心裡其實和《夢二》裡他演的竹久夢二一樣,是個沒有什麼主見、非常沒有安全感的慫人(同時也是非常厲害的藝術家)。這件事當年應該鬧得相當厲害吧(會不會像是……新垣結衣和木村拓哉私奔了?),澤田研二離婚可是賠了對方18億日圓的贍養費啊……

如果不是夫人提示,我都沒有意識到電影是開放結局。現實世界的時間就停在了老師與母親打開廢棄車廂的窗戶的那一刻,最後就這麼都完了。怎麼辦呢?老師的問題不會解決,母親的痛苦也不會解決,羅生門的故事肯定還會再繼續發生,下一次學校肯定還是會這麼道歉。電影前和電影後的世界也沒有什麼變化。八十多年前《人間失格》裡的主角就在為「世間」的看法而恐懼,二十多年前佐藤優就在《憂國的拉斯普金》裡就說過:日本人道歉不是為了表達歉意,而是為了讓事情過去。

到底誰是怪物呢?如果真的是一個抽象的「社會」,那又該怎麼辦呢?日本的導演不會提出答案,也不會傳遞明確的信息,一切就都是像水流一樣發展、結束,就像成瀨的那部《流れ》,最後……最後就這麼著了。頂多就是《浮雲》裡的加山雄三和司葉子,淒涼地唱首歌,就這麼完了。

可是——我們從戲院裡出來,產生了這樣的疑問——這樣的「流れ」,美國人看得懂嗎?美國人能理解東亞文化的擰巴嗎?都他媽2024年了,他們能理解東亞文化中的男性氣質與父權毒害的級數嗎?

1月6日 - 《Menu Plasirs》

片長4小時,沒有中場休息。

即便如此,現場還是坐滿了觀眾。到了中途就不斷有人離場,最後一小時的時候,最後一排座位後站了不少人,大家都在拉伸放鬆。

但我其實想不出比「四小時長篇」更好的呈現方式。整部紀錄片說了一個很簡單的故事:一個連續50多年米其林三星的法國餐廳的一天:主廚和兩個兒子早上去買菜,討論當天的菜單,準備食材,午餐與晚餐,與客人的攀談。中間夾雜著他們去養殖場、酒莊和奶酪場和供應商聊天。電影裡感受不到「導演」,只是自然而然地跟著餐廳從主廚到侍應一天的工作。這種自然而然的狀態已經是最美的了。

做飯真的是門大學問,每一個環節都有講究,每一個環節都做到了極致:養牛場、養羊場、酒莊、番茄大棚的供養商提供的「一切來自土地」的有機食品,當季的蔬菜和魚,嚴格按照書本規範——腦花在進鍋之前一定要把血水沖乾淨。如果有任何疑問,就去廚房那兩本古老的厚書裡翻找。

之前去二手市場逛的時候,就聽說烹飪書是最賺錢的二手書種類。之前一直不明白為什麼,看了很多Youtuber介紹、加上今天的電影,才終於理解,那些最根本的烹飪智慧往往都散落在過去的烹飪書裡。

現在就算有錢,我們恐怕也不會去這裡吃飯吧。電影裡的食客們感覺都是久經沙場的老饕,可能舌頭上的味蕾都比我們多長了幾百個吧。等到我們紅酒、奶酪、料理的知識豐富到可以用法語吹牛逼的時候,再去這種餐廳,到那時才敢說真的物有所值了吧。

1月7日 - 《Plastic》

說實話,我已經很多年沒有看過這麼食之無味、棄之可惜、虎頭蛇尾的日本商業片了。上次這樣的體驗還是在香港(我都不記得是哪部電影了),畢竟離日本更近,稍微有點話題的電影都會上映,但這次遠在美國竟然也有這麼一部電影。看完之後就覺得什麼都沒看,一點感想都沒有。

我在網上查到資料,這似乎是導演的第一部長篇作品,原本是拍MV的,難怪電影裡音樂的片段都那麼駕輕就熟。但很多地方都節奏又散又亂,看似要點到為止的時候,卻完全沒有點到。雖然有很多可圈可點的地方——比如在山裡見到樂隊演出,比如會偶爾出現一些幻想白日夢的巧思⋯⋯可惜最後都沒有什麼力度。

怎麼會這樣呢?電影的音樂並非沒有感染力(反而還非常好聽),男主角幾次彈起吉他感覺也情緒很濃厚。雖然女主角演得不好,但許多表達方式多多少少也掩蓋了一些缺點。也許真的像《我推》裡說的那樣,拍電影確確實實是一件很不簡單的事,對於這種新手導演,光是有資源把這件事給攢起來,應該就很不容易了。你不能指望每個人都是濱口龍介、賈樟柯,上來第一部電影就技驚四座吧。

散場後去查了一下,電影中的樂隊Exne Kedy雖然是虛構的,但電影裡他們的歌曲竟然真的來自於一個獨立的音樂項目。「Exne Kedy」像是個虛擬的化身,就跟David Bowie的Ziggy Stardust、Brian Slade的Maxwell Demon一樣。雖然只有幾首歌有Glam的味道,但也許在日本,年輕人真的就不聽Glam Rock吧,也許這些老歌就是老土了吧。

不過這又讓我想起來之前看到一篇說倫敦的文章,作者(移居倫敦的香港人)被倫敦朋友嘲笑愛聽Oasis,說那是「中年老傢伙們才聽的老東西」,但在節假日後半夜擠滿蹦迪完回家的年輕人的地鐵站裡,不知道有誰起個《Wonderwall》的頭,還是會整個車站一起大合唱。所以老土也沒關係,好聽就行。

1月9日 - 《First Name: Carmen》

我覺得它也許是受到了之前美國的《卡門》電影的衝擊吧,覺得「這樣一個故事我要用它表達出我對『愛』的理解」。

可惜我的古典音樂的知識並沒有豐富到可以分辨出其中的微妙,不知道四重奏、貝多芬音樂中的起承轉合是在呼應另一條線的什麼橋段。可是如果即便如此,能讓我這個門外漢也有所感動的話,這不應該是創作的成功嗎?

我他媽真沒太明白。

不過,貝多芬真的太好聽了。那麼豐富、濃烈的情感,其實和Godard很像(又很不同)。Godard的心中似乎總是充滿了痛苦、憤怒、悲憫,如果不通過創作釋放出來就會爆炸。但他又總是在創作的狂熱和抑鬱的低潮之間絕望地坐著過山車。即使經受這樣的掙扎和折磨,他也被魔鬼一樣的創作衝動所驅使,一定要不停地表達、再表達。

儘管《卡門》據說和之前那部《Every Man For Himself》都是他八十年代「回歸商業電影的妥協之作」,但《卡門》要更加Godard,甚至他自己親自出演,似乎又是電影裡「Godard」這個角色,又好像是帶著觀眾看電影的Godard本人。但他又根本無意打破「第四面牆」,以他這種標方式,那三面牆也都壓根不存在,觀眾是是被他的意識所包圍。

最後的結局雖然荒誕(這怎麼能是「對商業電影的妥協」呢),卻是夾在十分擰巴的愛情故事中的。相比之下,《Every Man For Himself》簡直是一部踏踏實實講故事、合格的商業片,《卡門》裡Godard的「宣言」感更加直接、赤裸,幾乎蓋住了電影故事本身。

可他就是能這麼拍,因為他是Godard啊。

你看,哪怕《卡門》這個主題本身就已經把電影的核心限制在某個故事類型中,看完電影我也對《卡門》這個故事沒啥感覺,翻來覆去說的都是喧賓奪主的Godard本人。可能到最後還是基礎知識不夠吧,而電影既不像《Contempt》裡有我熟悉的奧德賽,而我向來對愛情故事也沒有很感冒。

但貝多芬的四重奏真的太好聽了,雖然聽不懂。

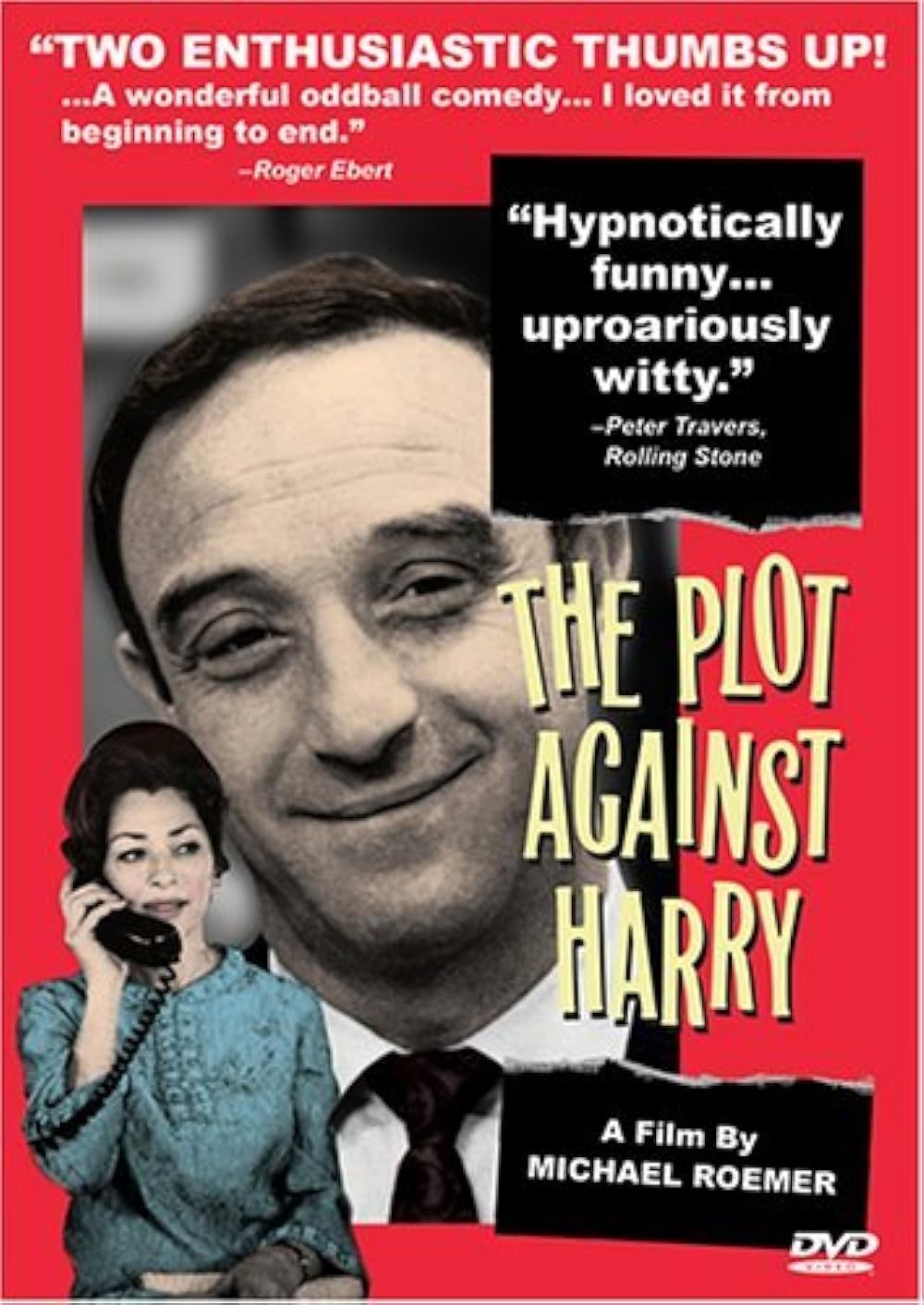

1月13日 - 《Plot Against Harry》

看到預告片的時候,我看到了故事裡Harry的那張衰臉,就預感這是部好電影。

Harry是一個紐約猶太黑幫的頭目,坐了9個月的牢假釋出獄,發現之前的賭博生意七零八落,他東奔西走,怎麼都沒法再把之前的生意湊起來。

偶遇了幾十年前離開了自己的前妻,發現自己的一個閨女已經結婚生子,另一個閨女也要嫁人。正覺得好像要重新做人了,結果身體不適暈了過去,醫生說他心臟脹大,命不久矣。

他不想再做之前的黑幫賭博生意,想要改邪歸正,於是出錢買下了大舅子的餐廳。結果之前的黑幫關係把自己送上了全國電視直播的聽證會。導致整個猶太社群都知道他就是那個害群之馬,是猶太人的污點,不僅拉比不可能批准他的生意,連一向溺愛他的親媽都不願意見他了。

聽證會上,他氣不過檢察官說自己是個「小角色」,炫耀一樣地說出了餐廳的名字,結果國稅局立刻去查了他和餐廳的帳。這年頭有幾個人的帳是乾淨的?他和大舅子慌慌張張找女婿幫忙做帳都來不及了,眼看就要完蛋。

大禍就要臨頭,他的忠心耿耿的助手一把火燒掉了帳本,審訊中一口咬定是Harry的女婿幹的。政府轉去調查女婿,Harry終於身家清白,但一家人也因此對他恨之入骨。他的前妻直接把他舉報給了假釋官,要把他送回監獄。

生活崩塌,他在一場慈善活動上醉酒昏倒,以為是心臟病終於發作、馬上就要死了,臨死前現場捐出了自己的全部身家,還順便忙女婿頂了罪。

結果他tm只是便秘過頭,之前心臟病是誤診。在醫院醒來,警察就在門口等著他,接下來可能要坐上一年的牢。

但這一場便秘風波也讓他重新贏回了老婆孩子,被猶太社群捧為改邪歸正的正面英雄。大家都在期待著他坐完牢回來,好好經營餐廳,為社區做貢獻。

哎……我感覺電影沒多長(只有1小時20分鐘),又覺得劇情很好玩,才想著要復述一遍,結果經驗嘮嘮叨叨說了那麼多。

電影裡每個角色都著墨不多,彷彿是一部輕鬆的群像紀錄片,不光能充分感受到那個時候富裕猶太人的生活裡面的猶太社群和《了不起的麥瑟爾夫人》裡面一模一樣——也能看到新時代的衝擊的印記(大女婿給大女兒拍性感照片的那一段又讓我想起《秋刀魚之味》裡岡田茉莉子吸塵的身影,二女兒走內衣秀的時候又特別有《畢業生》的荒誕感)。

整部電影畫質粗糙,收音也不是很好(但感覺是故意的),像是三十年代的電影,但實際發生的事情又像是五十年代。看了資料才知道,電影拍攝於1969年,1971年做了為期一週的短暫放映即被雪藏,1989年才正式發行。

電影協會竟然能弄到這樣的電影,也真的是本事。

1月15日 - 《Hail Mary》

我覺得Godard真的開始讓我有點消化不良了。

電影剛開始的第一章《瑪麗之書》還挺讓人驚喜的,故事的結構很清晰,由那樣的一個小女孩讀出波德萊爾的詩句也的確營造出了強烈的反差美。甚至那個女孩一度只會用家長式的角色扮演與他人對話,連這個也處理得很巧妙。到後面微妙的戀父細節,都讓人感覺這次的敘事似既很Godard,又很接近我們凡人的理解,讓人不禁期待之後的電影會帶來什麼。

後來才他媽知道,第一章是Godard他老婆拍的。

這部電影因其爭議而帶來的花邊新聞反而更有意思,電影上映的時候,教皇公開譴責這部電影,結果反而讓這部電影更熱門了。很多耶撚覺得它褻瀆了神明,但又有很多耶撚覺得從電影裡感受到了超越世俗的靈性體驗。紐約的林肯中心80年代準備放映這場電影時,竟然有8000人在戲院外抗議。

——8000人啊,在紐約湊齊8000耶撚去抗議一個法國藝術導演的電影。仔細想想,Godard在那個年代的權力影響在現在真的是無法想像的。

但後半段實在拍得實在不行,感覺他就是在自娛自樂,一如既往地沒有在意過周圍人的想法。散場時我問了電影協會負責策展的工作人員:你覺得Godard拍戲的時候腦海裡的觀眾是誰?是他自己嗎?還是某種類型的觀眾?

他反問我:你覺得朋克歌手在創作的時候,腦海裡有特定的觀眾嗎?

看來不管是哪個行業的大師,最擅長的都是幫別人開悟。

唉,說到底,跟以前一樣,故事我也明白啊。它就是說了個「難道上帝選中了約瑟夫和瑪麗,他們倆就活該倒霉了嗎」的故事。在有罪的世界將無條件的愛貫徹到底,難道就該這兩個人的嘛?被一個莫名其妙、不存在的「父親」角色加上了這樣的使命,有誰問過他們會有什麼想法?

Godard就是藉著巴赫的音樂,用電影把這個想法說出來了。可為什麼最後那麼一大段就是要用大量男性凝視的裸體鏡頭(連我這個直男都覺得有點不舒服了)和女主角的蒙太奇詩朗誦表達出來呢。

其實,看了這三部下來,我感覺Godard的電影並不是傳統意義上的「電影」,無論它最後用的是什麼手法,劇本其實都只是在表達出Godar的腦海裡的碎碎念,演員只是在原樣說出Godard心中的碎碎念而已。作為觀眾,的確是看的我渾身難受,但他能用這麼一部碎碎念的電影搞到8000個美國耶撚把林肯中心圍堵個水泄不通,我覺得單憑這一點,他的藝術就已經在挑戰邊界了。

1月19日 - Julie & Julia

自從開始看了莊祖宜的書,我們就迷上了Julia Child。每次炒蛋把蛋液到進燒得滾燙的寬油鍋裡時,我都會學習她著名的「法式煎蛋捲」裡的手法,一手畫方,一手畫圓:左手拿著鍋前後搖動,右手拿著筷子(她用的是叉子)攪拌雞蛋,在雞蛋介乎於「成型」和「稀碎」之間,還有些黏稠感的時候盛出來,讓它用余溫再自己熱乎熱乎一會兒。

雖然做出來的只是普通的炒蛋,但感覺一下就「法式」了。

看之前我還有點擔心,別又像《真愛至上》一樣,看了一部讓人不知如何是好的電影。但看到電影裡女主角在911事件的理賠中心做接線員,才意識到這部電影當初拍攝的出發點可能是超越了一部單純讓人心情好的cheesy商業片的。剛開始看到Meryl Streep像是踩高蹺一樣(Julia Child身高1米88,Meryl Streep應該1米6幾)捏著嗓子學Julia Child說話我還有點出戲,覺得她的樣子還是太甜,少了Julia Child的一股「虎」味兒。但這些不協調很快就被Streep的演技和聲音甜到發膩的Amy Adams給覆蓋了⋯⋯

Amy Adams就像《真愛至上》裡的Keira Knightley一樣,那個時期還在捏著嗓子演著甜美系的角色。那時候Adams應該還在迪士尼時代吧?她和後面《降臨》裡破碎的語言學家、《美國騙局》裡的大姐頭、甚至《鋼鐵之軀》的路易絲都是完完全全不同的路數,看得人好不習慣。

雖然只是2000年代,電影裡還在寫博客,貌似用的還是Win32系統(還是我對Win95的記憶已經模糊了?),但那個時候就已經有了「社交媒體讓自我膨脹」的主題了。電影裡博客的選段應該都是現實生活中「Julie」的博客內容,她的文筆還挺好的,有那麼一點點紐約知識分子的輕佻。也許這就是選擇911之後推出這部電影的初衷吧:只要還在做飯,就可以暫時忘記煩惱,坐在桌旁吃飯的時候,時間也會變慢。

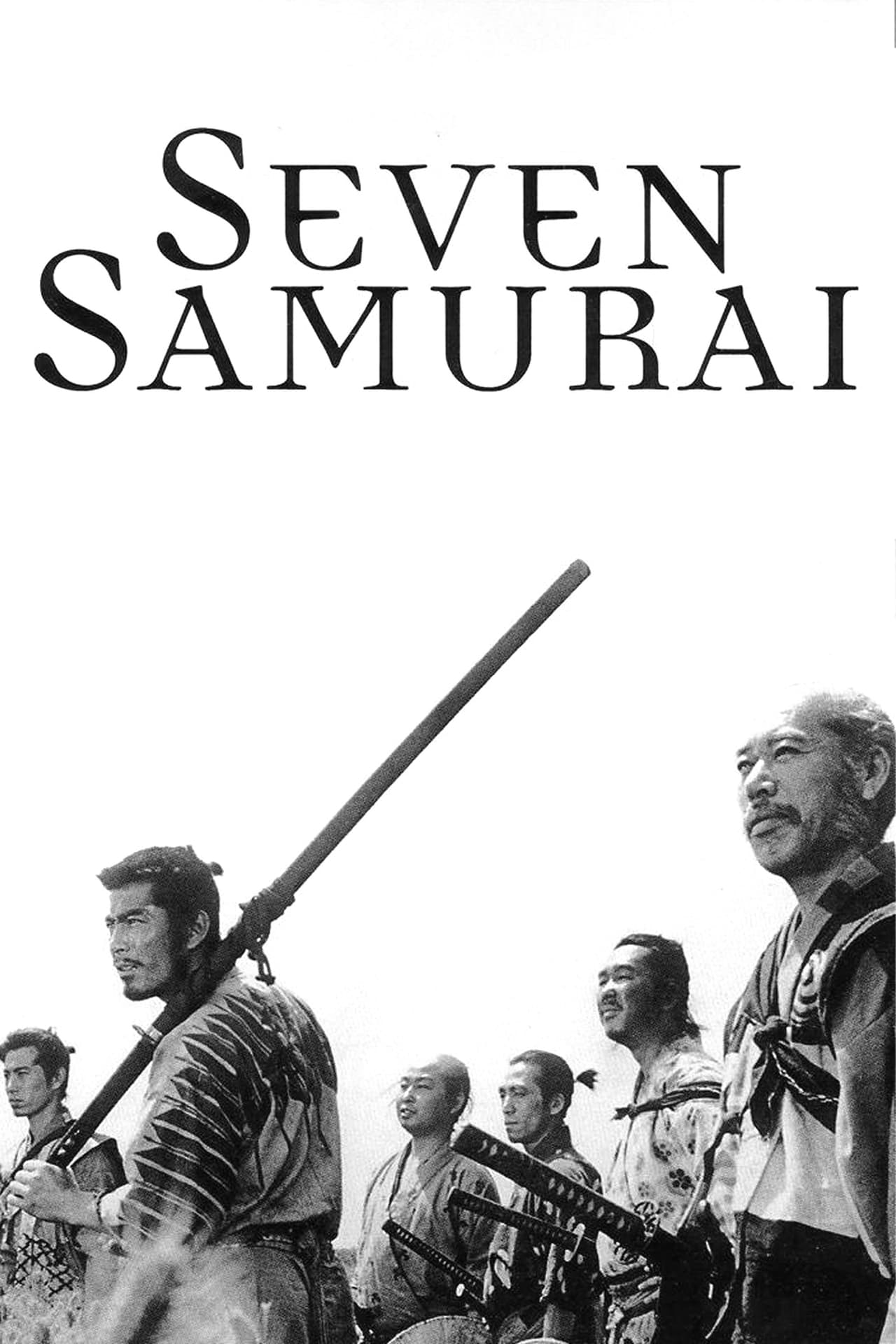

1月21日 - 《七武士》

唉,我以後再也不嘲笑黑澤明「電影拍給洋人看」了。

簡直是「以小見大」的極致,明明是一個非常簡單的設定,卻用不同的轉折透析出非常深刻的人性。每個轉折和節點也都打磨到了極致,每一秒鐘都沒有浪費掉,全部都他媽圓回來了。可打磨到了這個地步,卻又感覺渾然天成。哪怕人物之間的性格如此不同與鮮明,卻又自然到沒有痕跡……

Richiki的老婆從醒來的那幾個特寫,到寧願去死也不跟他回去——黑澤明喝了幾瓶白馬寫出的這個劇本啊?

之前看《用心棒》的時候,感覺到黑澤明很喜歡莎士比亞,似乎一直在往那種「少即是多」的狀態創作。可以說《七武士》甚至都不是在模仿莎士比亞,是他終於創作出了屬於自己的莎士比亞了。它可以是一部穩紮穩打的武俠片,可以是西部片,可以是舞台劇。元素簡單、豐富,隨便從個裡面抽出來一些元素就是一個新的題材、新的作品(《星球大戰》?)。這可能就是「原創性」的體現吧。

我記得很多年前我第一次看《亨利四世》,那是我第一次現場看話劇,也是第一次看莎士比亞。從劇院裡出來,我彷彿受到了靈魂級的重擊,難以平復,不斷問自己:為什麼莎士比亞這麼牛逼?為什麼我無法成為莎士比亞?莎士比亞和我之間的距離是什麼?

今天從戲院出來,我一邊擦著額頭欽佩的汗水,一邊心想,我和黑澤明之間,是不是連這輩子喝下的威士忌總量的差距都難以彌補了?

最後的結局已經比我想像的光明許多了。上半場看他們在那組團招人,我就想著下半場肯定會有幾個臨陣脫逃,幾個反水背叛。沒想到都堅持到了最後,反倒是人性的單純與無奈發展出了那些轉折。

美國人能理解電影裡的農民嗎?膽小、懦弱、卑微,飽受恐懼的凌辱與折磨,自私貪婪,欺軟怕硬,但又似乎很單純、堅韌——這不就是幾千年來活到今天的中國人嗎?

散場後我們回到車上,不約而同的感慨:在連續看了幾部Godard消化不良之後,終於看了一部好好講故事、沒有人犯神經的好電影了。我知道世界上對這部電影的溢美之詞實在是多如牛毛,但肯定沒有人像這樣表揚過它。

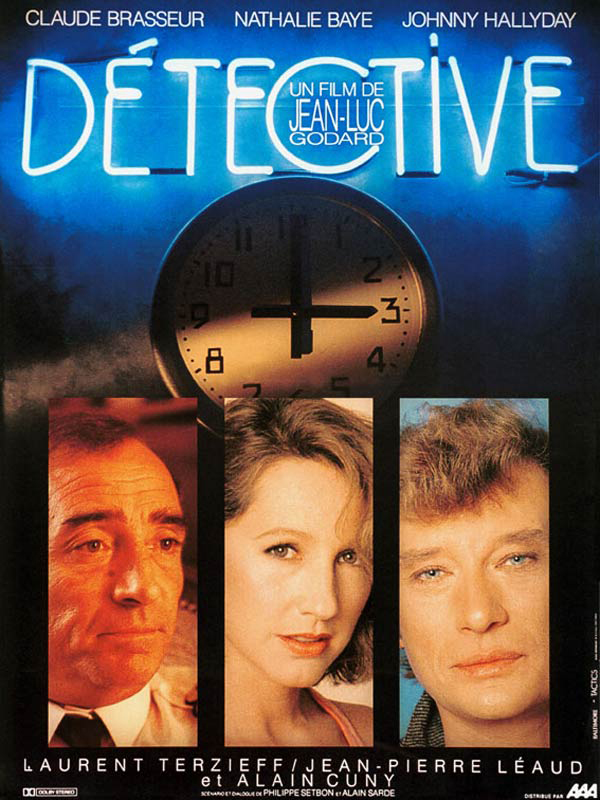

1月23日 - Detective

「八十年代Godard」系列的最後一部,看得我偏頭痛更嚴重了,出了電影院就想來片止痛藥。

還是和之前的一樣,我也看明白了,但偏偏為什麼就是要這樣拍呢?還是那樣以自我為中心,創作以自我為中心當然是沒問題的,畢竟這都是自我膨脹的延伸。但這個人的自我實在是太豐富了,似乎他在不斷地做加法之後,又開始做減法,減到最後很多東西都只是在他自己的腦袋裡發生了。

詩朗誦比以前還多,感覺大部分都在詩朗誦,看得我腦殼疼。時空錯亂的敘事,各種意亂情迷的角色,最後結尾全歸於了「荒誕」——會不會太容易了?為了不再讓票房失利,或者像上一部《Hail Mary》那樣引起巨大爭議,電影還找來了有「法國貓王」之稱的Johnny Hallyday。Hallyday的確有一種貓王才有的陰柔與陽剛並存的⋯⋯「兄貴感」,眼神也的確像貓王一樣深邃、迷離,可那又有什麼用呢?

其實有點讓我想起來上班時偶爾會遇到的事情,明明是一件在我看來很簡單的事情,和別人解釋來解釋去,反而這麼都解釋不通。為了說清楚這一件「簡單的事情」,簡直要寫上一篇小作文,然後再為這篇作文寫上一本注釋和附錄,最後反而再也說不清楚了。

1月25日 - Zone of Interest

電影結束時,場內極其安靜。最後大家魚貫而出,空氣也還是非常凝重。能感受到每個人都有點死機,但大家都在努力消化這部電影。

結尾的時空交錯讓我感到非常驚艷,男主角嘔吐完望向黑暗,其實什麼都沒看到。這裡的留白是讓觀眾去思考:「他那時會在想些什麼?」整部電影裡背景音都沒有停過,只有在最後時空交錯、到了博物館裡才終於安靜下來。

Sandra Hüller真厲害啊。很多年前我在香港錯過了《Toni Erdmann》,而《Anatomy of a Fall》我也沒去看(我他媽看到海報竟然以為這是恐怖片〉——據說那裡面她更厲害。

電影又再一次讓我想起了1938年的原節子的那部《新樂土》。Sandra Hüller飾演的女主角不斷提到「元首許諾我們的日耳曼東方新天地」,而奧斯威辛對她來說就是田園生活的小確幸,是日耳曼熱血兒女們的歸宿。古往今來,統治者們都喜歡在刀槍劍戟的硬侵略之餘,再用墾荒新樂土的名義進行移民軟侵略,順便煽動起希望,讓民眾一同成為共犯。在電影那塊土地是東歐,在日本的《新樂土》裡就是「滿洲國」⋯⋯它也可以叫做「以色列」,也可以命名為「新疆」。

採訪中導演說電影中每一個攝影的機位都是事先在房間裡安排好的,攝影機後並沒有工作人員。無論是多麼戲劇化的場面,也幾乎不存在特寫和移動,演員在演戲時也是「沉浸式」的獨自一人。而在角色討論高效進行屠殺時也彷彿旁若無人,似乎在說一些稀鬆平常的事情。大家坐在一起開會討論物流問題,強烈的罪孽通過「群體」被放大,但又因為「群體」而被稀釋。下班後回歸到了田園生活的家庭,嚮往新樂土也好,還是鑽研工作也好,都是為了給孩子創造一個合適的成長空間而努力。

這些人的麻木,怵目驚心,以現在的視角看去,根本難以理解、難以消化。那個年代的人,可能會有不少人為人類而感到絕望吧。能夠堅持下來,真的是太厲害了。但仔細想一想,那樣的年代其實並沒有結束吧?我們不還是「一代人」的嗎?

反而電影中只有老母親,半夜看著被焚化爐映得赤紅的夜空,聽著慘叫聲和機器聲,怎麼都睡不著,最後不辭而別。

看看那時的德國,再看看現在這個把轉型正義做進了骨髓深處的德國,這麼強烈的差別。面對人的這種「彈性」,我究竟應該是感慨、讚美,還是應該覺得毛骨悚然?

散場回家已經很晚了,但看的我非常想喝上一杯酒,忘掉「人類都是害蟲」這件事。但等下還要加班開會,只能老老實實地去努力準備。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!