言起中国教育——或许我已习惯了荒谬(上)

引

这篇文拖了许久,原本是第一次言起教育活动时,就说好要写的,没想到一直到第二次活动都开始了,还未完成。跨度这么长,一部分因为在那特殊的2020,上半年在封城和半封城中度过,到了下半年,生活琐事种种又像要找回什么似的,一波一波涌来,能静下心来,思考和写文的时间减少。

更多原因,来自教育这个话题之重——教育,包含着从家庭、学校到社会教育的各方面,它指引和影响着每一个个体,如何面对自我和外界。它是直接关乎一个社会之未来的。

而在这一年间,不断发展、映现而来的中国社会现实中,涉及到教育,涉及到这个社会未来的种种是那么喧嚣而尖锐,复杂又应接不暇。它们一个接一个浪头般劈面到来,往复滋扰、刺痛着我,也常化作谜题、谬境,让我迷惑。我无法不犹疑、彷徨。在这个话题上,我陷入长期的失语。

就像去年10月时,在国内音乐比赛中,我看到蒙古族HAYA乐团,把他们对草原与游牧民族寄予深情的作品《迁徙》,(这是部分版本,完整版本已经在YouTube无法搜到,我之前收藏的也被隐藏,可以点击这个,从10分30秒看完整演出。)重新填词编配来演出。这一次,他们用一种决绝的,哪怕已经被现实碰撞得鲜血淋漓,体无完肤,也仍不回头的,近乎战斗的姿态去演绎。在我曾听过的,这部作品的数个版本中,这一次非常特别,它是最为悲戚、挣扎、愤怒和绝望的。

在这首作品接近尾声时,有一声悲呼嘶鸣,是全曲的精髓所凝。而在此次演出里的悲嘶,不同于其他版本中,或模糊,或高亢,或突如其来,引起惊惧的呈现;它是略微滞涩的,在一瞬的凝滞之后,由喑哑起始,直至尖唳,久久不散,觉来格外痛彻心扉。

乐队主唱黛青塔娜,和主创、马头琴手全胜,在节目中谈到,他们选择这样表达,很大的原因,是希望对得起自己尚在年幼的女儿。结合那段时期,国内蒙古族及蒙语教育的遭遇,我不难理解他们的心。

国内目前的政治环境,大家都能明白,我也不会期望在商业综艺中,公众人物们,能给出什么正面的回应或支持。这样的演出,没在制作中被剪掉;乃至于还能让HAYA乐团讲述一番让了解一些状况的人们,能感受表达所指。这已经不容易了。在当下的高压下,可以说节目方已经承担了一些风险,很难再苛求更多。

让我格外不曾预料的是,在节目里一众综艺人当中,竟是内地“音乐才子”张亚东出来不近人情地表示,他不赞同这种表达,他认为这类表达立意不佳。在他看来,好的音乐作品,还是应该在态度上,选择去拥抱所谓的“文明和科技”。

这位与窦唯、王菲、莫文蔚、朴树等多有合作,对艺术的认知与实践,不可谓不多的音乐人,在理解艺术表达,人性共情上,其能力之优秀,按说是完全不需要质疑的。可对于蒙古族,草原民族的境遇,他理应充沛的感受力,他的共情之能,就全都像消失了一般。这一度荒谬到让我无法相信。(甚至在网上有说法,他自己也是蒙古族。)

是节目剪辑所致,还是他原本就是如此?我想这个问题,大概很难找到答案了——这并不是孤例,同理心延伸到稍远人群,在国内的现状下,是极难,极难的事情。而这些状况的根源,就像此处消失的答案一样,是格外模糊难寻的。

在大疫情时代,追问同理心的迷思

我总在想,这类现象,是因为当下中国社会,在总体上忽视人性,缺乏解读人性的深度教育;对于理解自我、他人观念和内在的重要性,方式方法等,一概很少宣扬,以至于人们普遍缺乏共情的能力吗?

看起来似乎如此,逻辑上可以说得通,但我仍是忍不住地,对此非常怀疑。

尤其,在不断涌现的现实侵袭下,这种怀疑越来越深——这样逻辑上简明的线条,它足以描述我们当下的现实么?

同理心延伸到较远人群之难,是否源于教育缺失,又是否独限于当今中国社会?

在过去几年中,我感到这种状况,在全球各地都在上演。从中东,北非涌入欧洲的难民,与欧洲各国民众之间面临种种难以相处,难以理解沟通和达成妥协的困境;到2019年,中国内地和香港,不同生活环境,不同政见人群间,直至产生仇视的对立;再到2020美国大选中,蓝左红右的政治理念区分下,从政客,知识精英到社会各界之间的巨大撕裂;以及全球社会两性话题中,许多人只容易对自己的同性别产生共情,而对另一方充满不解。

当然,还有在疫情席卷全球之初,东亚民众纷纷戴上口罩,然而西方社会,从医学权威如WHO,美国CDC等,到颇具盛名的大学、医疗机构和媒体,再到普通民众,都无法认同,也不理解这种行为。虽然医用口罩,在亚洲的第一次大规模使用,就是由彼时出生在英属马来西亚,留学于剑桥大学的伍连德博士,在指挥扑灭1910年清朝东北鼠疫中使用的,并且成效斐然。但在西方话语现实中,人们碰上亚洲人在公共场合长期戴口罩这类行为,纷纷是抱有微词,会心生怀疑或戒备,乃至嘲笑的。

就像何伟(Peter Hessler),在我看来,他已经是西方人中极少有的,在中国居住生活过多年,而且深入过中国广袤的不同地区,了解不同人群的观察者了,他的观察在某些方面,比费正清、基辛格、傅高义这类西方学者更为深入、真实。武汉疫情爆发期间,他们夫妇和两个孩子,一起在成都,也按照当地政策,隔离在小区家中。但是就连那时的他,也对中国人戴口罩的热衷充满不解,他在2020年3月的《纽约客》中写到:

There were no greeting,no jokes,no moments of commiseration.Part of it was the masks,which were an obsession.

Health-care professionals told me that masks have no value in uncrowded outdoor settings.

Masks also make it easier for people to ignore one another.

整个疫情初期,为了不被当地人当作异类,许多在西方的华人朋友,是没办法在公共场合自由选择佩戴口罩的。直到西方各国的疫情发展一再严重,情势颇为恶劣之下,西方社会从医学权威到普通民众的这种过往偏见,才慢慢地转变。比如,到了2021年2月,美国传染病学界的翘楚福奇医生(Anthony S. Fauci)也在提出佩戴双层口罩,有其作用等等。

在21世纪的头20年里,网络和智能设备的飞速发展,让人们了解地球其他角落人群的生活,不再必须通过旅游、居住,或者从一切传统的狭窄路径获得讯息,如外交政客,涉外媒体,外国书籍,外资公司和外籍游客等等。如果一个巴西人确实想了解英国人的生活,他/她完全可以身在自己家中,同时也置身在英国本地人群所生活在的信息湍流中,去“设身处地”般地认识英国有关的一切——人类社会,似乎构成了一种史无前例的紧密连接。

但是,在更广泛的现实中,在各个国家和文化群体里,人们的同理心,并没有变得更容易延伸到较远人群。

在大疫情中,我自己也深刻感到关于同理心的困境。

当最初在武汉公开的疫情数据,由成百上千病例,逐步发展到全球上万病例时,我还能较大程度上,试图去理解那些个人和家庭的挣扎与痛苦;慢慢的,到全球有数十万,上百万人染病时,那种沉潜的,感同身受般的共情,不可抑制地变淡了,我只能尝试去想象那遍布全球的苦难遭遇。而当数字继续一路上涨,来到上千万,上亿时,连这种想象都更加让人困惑起来,病例数字或急或缓一路向上跳动,在理解和共情上,又该怎样去对待呢,好像无论如何尝试以同理心去想象,都是十分徒劳的。虽然我能意识到每个数字背后,都是曾经鲜活的生命,大都曾会有着他/她所栖身的家庭,和爱与被爱着的人群;但这种程度上的人数增长,已经远远超出了我的想象力,超出了我的同理心,我的理智与情感能承载和处理的边界。

之后在很长时间内,我都再没有,也不太愿意去关注染病和病亡的人数动态了。直到这个数字突破一亿,并仍旧持续性上涨,它才引回了我的注意一般,我的想象力像是忽然找回了可依循的路径——原来在这个星球上,在我身体和意识踏足过的一些,以及更多的,是我丝毫未曾涉及到的所有地方,在每六七十个人之间,就会有一人,已经亲身经历了这新冠病毒的侵染。

以全心运使的同理心与想象力,这是我仅能做到的了。但同时,我自己也深刻明白,这种程度的勾勒,和这些人数背后所藏有的无匹痛厄,其差距是完全不能以道理计的。

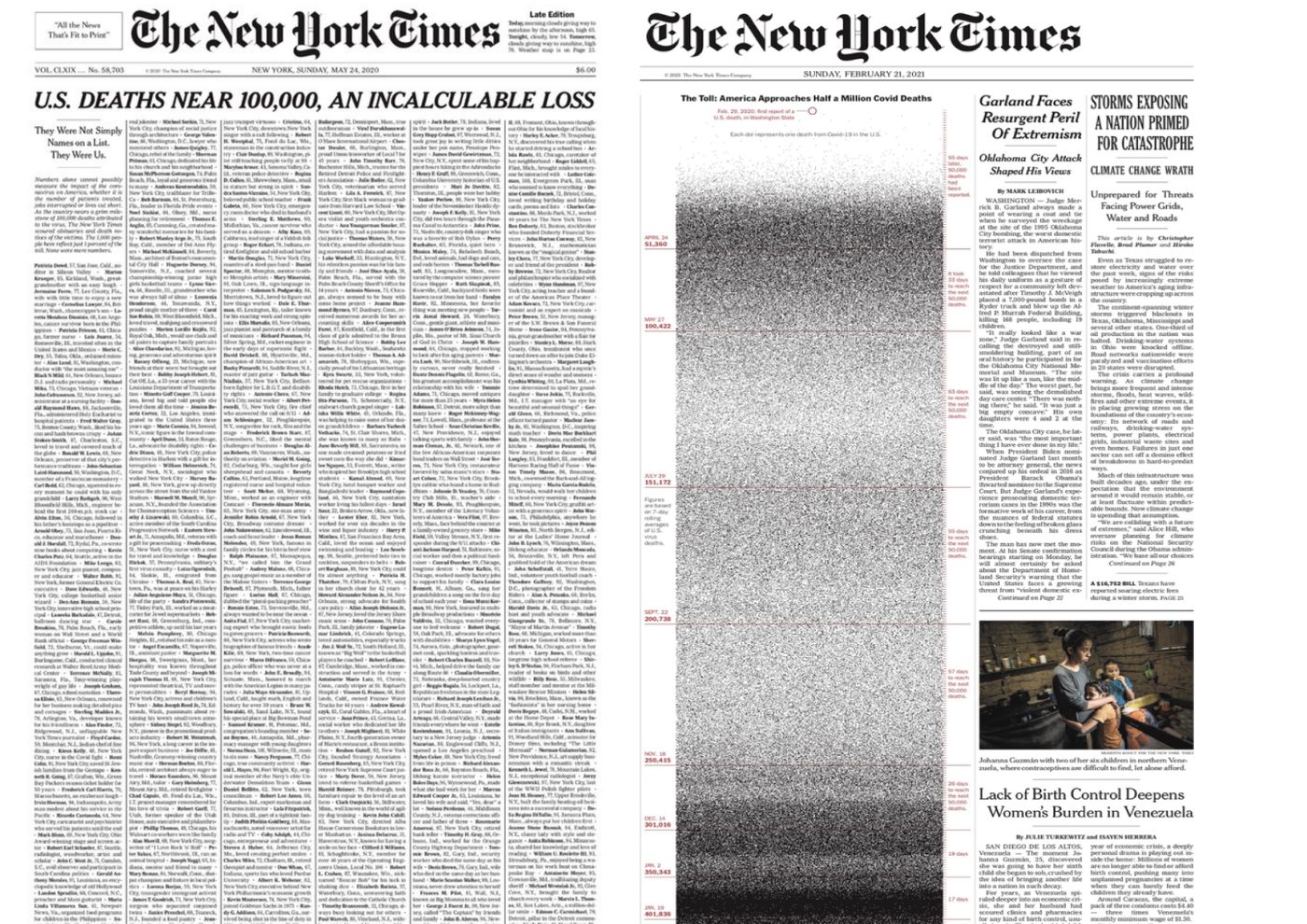

印象中,在2020年5月,纽约时报在头版刊登1000名美国新冠死者讣告,那还是美国新冠死亡人数逼近10万的时刻。而就在不久前,美国新冠死亡人数,超过50万时,报纸头条的版面,已经变成了密密麻麻的黑点。每一个黑点,都代表一个曾鲜活的个人。

我知道,这本身并非一个线性的逻辑:好像病殁10万人,人们还能以简单的信息,年龄,职业,和一些概括的个性特点等等,留在报纸的版面上,而当这个数字来到50万时,人们只能化作微小的,无法数清的黑点。这前后之间,不存在完备的因果联系。

但这般在呈现上的不同,已经足够让我唏嘘,深觉悲凉无力——随着病亡人数的大幅增加,人们最终,只能在各类媒介上,采用不同的记录方式,这无疑是符合现实和逻辑的。更残酷的是,同样的现实和逻辑,也映照在人们的同理心上。当身周的遭遇、痛厄不断存在,反复涌现时,人们在运使自己的同理心上,通常也只能采用不同的方式。而当这种“不同”表现出来时,相较于之前,很可能会是显得麻木的。

同理心,会在现实的不断侵扰下,走向疲惫和无力,它的正常运转状态会被消耗殆尽,终至显出麻木——也许很多时候,我们忽略了同理心注定会面对的困境。

回到这段章节之初的问题,那么中国社会在同理心的问题上,有没有特殊性呢?

2020下半年以来,在武汉,此次全球首疫之地,这座城市的生活在逐步恢复正常。

这种转变是缓慢的,4月8号,整个城市开始解封,但是直到6、7月份,每天晚上到了七八点钟,路上行人就已经很少了,来往车辆也颇为稀落,要是更晚一些,道路上就很是空荡了。那种程度的空旷,有时会让我以为又回到了封城之中。这在一个中国偏南方的,千万人口城市来说,完全是不可想象的。以往,只有春节那一两天,人们返乡的返乡,团聚的团聚,才会接近这幅光景。

一直到2021年的2月、3月,我遇到的许多出租车、网约车司机们,都还是经常会连连哀叹:“生意太差”;“我今晚完全是在空跑(指遇不上顾客)”;“去年到今年,真的是挣不到钱”;“我都直接不跑了,没意义,等跑完你这单,我就直接回家,放着不跑,还不至于亏那么多”;“我一个大男人,还不如去做夜班保安,总该一个月能有四五千吧,现在连三千都够呛”。

还有许多在疫情中倒下的商家,它们很是随机地,出现在路边或商业体中。有一些铺面,久久都难招到新的租客,它们原有的痕迹,也就更长期的,在静默的伫立中,继续做着这段疫情的见证。

但另一面,随着这座城市中,当代中国都市生活的元素一一恢复,在很多时候,我几乎无法察觉到,这重新焕发起来的熙熙攘攘,和之前有什么不同。

餐饮业恢复了;写字楼恢复了;商场和商业街们再度营业;体育场馆,公共设施也都回归开放;还有各类休闲玩乐的所在:KTV、桌游、剧本杀和密室,艺术展和兴趣聚会,足浴和按摩,麻将棋牌等等,都重新成为可选择的丰富选项。去年6月时,这座高校之城的学生们返校了,在最初一阵的封闭管理后,那些年轻的身影,又开始遍布武汉的大街小巷。外卖员和快递员们,也再次辛勤地深入城市的各个角落,外卖不再只能送到小区大门,还要特地走出去去取,而是重新直达家门口;快捷的网购、收寄件等等,也不再受限,方便一如既往。到了6、7月份,我的一些朋友,已经能够回到那种天南地北,各处出差的生活中(大都在国内);武汉去往国内其他无疫情城市的旅游线路,也慢慢开放了,来去途中,不再像年初那样,会遭受到那么多的歧视和特别对待。最后,在7月底,消寂已久的电影院也再次开放了——它们就像一个完整的链条一样,构成了中国内地任何一个大都市所具有的当代繁华,而当它们一个接一个地完整回归时,这般都市繁华,也就像是全额般复原了一样,那么的一如往常。

一直到2021年3月,武汉的人群,在公共场合,很大比例都会戴着口罩的。许多管理严格的区域,如所有公共交通,部分商业体等等,都是强制要求只有佩戴口罩才可以入内的。在我和朋友们的观察和交流中,我们共同感到,武汉及身在武汉的人群,在佩戴口罩上的重视程度,自觉性,和长时间的坚持上,都会高于中国其他城市。在本土病例,已经长期处于清零状态下的时间里,大量人群仍然固执着这份对于口罩的坚持,很难说其中完全基于理性和科学,而不是浪费。(大疫情时代以来,全球在口罩,个人防护设备上的井喷式使用,又将把地球的污染带到怎样的境地,已经很少人有心,有余力去关注了,可叹。)

我想,这也是复原的繁华之下,仅剩不多之处,还能看出人们对于这场大疫情的心有余悸吧。

细细探究起来,武汉人又怎么可能轻易忘记,这场大疫中的种种险恶困苦,悲恸和失去呢。2月12日前后,2021年的春节之交,武汉全市各个花市花店的菊花全部售罄,花市前直至深夜的车水马龙,抢购潮的格外猛烈,对于众多店主们,都是从未见过的。不管官媒喉舌对此是如何形容的,真正有心的人们都知道,这样异常旺盛的鲜花需求,是武汉居民在春节上新香,为了新亡故的亲人们准备的。

武汉到底在疫情中发生了什么?前期政府对疫情刻意的隐瞒压制,使得病毒在人们不知情中蔓延。当传染状况不可收拾时,仓促封城,医疗资源的缺乏,不仅在医院发生大量的挤兑,许多医护染病;还使得大量病人,只能返家隔离,在COVID-19可怕的传染力下,大量地造成全家传染,乃至灭门的惨状。此后,调集全国医护的支援,集中对新冠病人救治,在数万医护(官方数据记录共4.2万医护,其中护士2.86万支援武汉)的疲累拼斗后,才最终处理完所有的新冠病患。而当所有运行的医院,都只接纳新冠患者,不处理其他住院病症时,又有多少慢性病和急性突发病人,无奈地承受着病痛,甚至死去。

那些在早期病例大爆发的混乱中,还未确诊就死去的人们;那些确诊了却排不上呼吸机,救不回来的,如李文亮医生的人们;那些因为其他病症或状况,无处就医而死去的人们——这些数字没有记录,这些数字无人统计,这些人命甚至没有希望能被继续追问。因为用笔述说这一切的作家几乎在国内舆论中已经被骂倒骂臭,而期望用报道,用自媒体方式拷问这一切的张展、陈秋实、方斌、李泽华等等,不是被重判,就是被噤声。

即便如此,他们的亲友还是会记得;他们的身边人,还是会知道,有些人在这场疫情之中再也回不来了。

在那新春佳节的时刻,没有什么力量,能够阻挡人们想要告慰、祭奠的心愿。

我家在武汉的亲戚少,大家也都侥幸无恙;我自己以前的同学中,有几位染病,但可能是相对年轻吧,没有人不幸逝去。但像我父母这个年纪,他们多年的同事熟人之中,就有多位染病的,也有一些病亡的。在城市恢复后,大家聚会起来,对于逝者,除了叹息,只剩无能为力。而生还者,总会忆起在那个时刻,他们原本都睡在病区走廊,一旦就近的病房中哪个病人走了,遗体刚被收走;由于医护不足,没有人来及时换掉床单等一切用具,而他们只能选择就那样先躺上去,抢占着病位,希望能更早排上救治。

对于这个人类前所未遇的,狡猾冷酷,而又残忍诡变的新冠病毒而言,武汉是人类在不知情中,就大规模与它接触的第一战场。在这里——年龄;身体素质;患病的轻重;发展的快慢;得到救治与否;救治又是否有效;病情还会不会反复;没有染疫的人,又会不会有其他紧急病痛或状况需要就医——最终这一切指向的,其实只有一个因素,那就是幸运。

幸存,只是一场关乎幸运的考验,无关其它。

从2020年走过来的武汉居民,首要感谢的,当然是所有辛劳参与救助的医护、志愿者和各类工作人员们;还有从病毒传播之始,就在试图传播真相的人们,吹哨人、良心媒体、记录者们及后来封城时期,大量参与网络围观的人们。在此之外,在我看来,我们也该感谢那些不幸的病亡者,因为他们已经占走了那些“不幸”的概率,才留下了我们的“幸运”。

我们的幸存,不可避免地,沾有着那些救助者辛勤的汗水,和不幸亡故者的鲜血。

对我来说,这沾着汗水和鲜血的一切,我不想让它那么容易被遗忘,更不会让它被磨灭、更改。但是,在复原的武汉生活中,这些混杂着血泪汗水的封城记忆,它们仍然不可抗拒地在变得遥远——而遥远,在许多时候,就等同着模糊——我好像陷入了一种荒谬中。

我是一个很宅的人,在长时间的封城,被迫待在家中,我没有感到多么不适。但当城市逐步恢复,我不再需要时常忧心,亲友和自己可能染疫的风险;我可以自在地出门活动;可以和女友散步、聚餐、逛街,在喜欢的电影场次,许久未去的KTV,和想去放松的泰式按摩之间悠哉地排列好时间;可以和朋友一起重聚,聊天和小酌。在武汉的朋友们,大家像是默认了某种共同前提,穿行在公共空间,大家基本都会戴好口罩;当来到了聚会中,又纷纷默契地将其除下,以真面目相对。在大疫情时代之前,我们不会意识到,这样能面无遮拦,彼此相对的场景,某天会成为世界上,一种稀有且珍贵的享受。

可以自由地游荡于街道;可以去到湖边,江畔,树林和草地;能再度享有面对面的沟通和交流,再次亲耳听到大家的声音,亲眼看到大家的表情;言笑晏晏中,知道大家的生活都在继续前行——我确实感到由衷的轻松和愉快,从中获得的平安喜乐,是真实而可触碰的。

在这个城市中的其他个体,又何尝不是如此呢?所以我特别能理解,在餐厅里,在咖啡馆中,在聚会的空间,为什么大家显得轻松愉快;在路上,在人流中,在风景旁,为何即便戴着口罩,有的人们也会眼带笑意,欢声载道。

我正视着这眼前城市中,处处发生的平安喜乐。我不会想要去责怪、微词那些喜乐的人群,因为我自己也是他们中的一员。而且,我自愿选择如此。虽然这些轻松欢快,确实会对我想要铭记的封城记忆带来许多挑战。

那些无忧虑的轻松,那种由心底升起的快乐,它们真的就像带着温度的和煦光芒一样。它们在某种程度上,会蒸腾那些沾在记忆上的鲜血和汗水;会驱散那些忧思萦绕,愤懑不绝,而常含泪水的潮湿;会照进那些因悲恸而背负,因不愿屈服而佝偻,沉入阴影的幽暗。就像阳光消融晦暗一样,在眼前陆续出现的平安喜乐中,那些斑驳的封城记忆,一路被驱离,最终只能躲进了角落,显得那样遥远。这短短一年前的往事,有时候看上去,就像是上辈子。

我知道这个世界惯常的说法:Let it go——但我明白,我不能放手——就像我明白,我无法始终活在那些晦暗的封城记忆中一样。

这个城市,在过去的一年中,有着两种指向截然不同的,相悖向度的生活——布满血泪和愤懑的封城幸存,和城市的缓慢恢复中,可以透出平安喜乐的庸常生活。对我而言,选择单一沉浸在这两种中的任何一个,都是我所不愿的。因为只活在任何一方,都是对自我的背叛。区别只是,我要背叛当下的生活,背叛向往美好的自我意志;还是我要背叛自我的经历,背叛对于意义与正义的追求。

我只愿选择的,就是都不背叛——那么,我就必须要在两种有着巨大反差和张力的生活中,面对它们的交织撕扯。

有时,在与亲友们的聚会相处时,我会在一片轻松欢快中忽地失神,又想到了那些被胡乱掩盖的悲苦。我的心神一时再回不到喜乐的气氛,是那么格格不入于身周所处。一般,我只好给自己披上层层的掩盖,不愿太多影响到身边的人们。

而另一些时候,当我沉下心神,想再次调取和回顾那些晦暗过往。希望以个体感受经历,结合理性分析,交映外界学习和自我思考的后续所得,尝试回答那些困难的问题,找寻某种道路。我却突然会被庸常生活中,窜出的情绪所挑动,偏离了自己的节奏。

在这双向度的生活撕扯中,我要找寻着那似有若无的脆弱平衡,继续存身于其中。

我有些分不清,是我的处境荒谬,还是自己的选择更加矛盾。

在新年旧岁的交际,于2020年初,带团队亲赴武汉封城的《财新》副主编高昱,写到:

回来这些日子,尤其是被骂成歪屁股递刀子的时候,有朋友问,当初你说要“让付出的代价不至白白付出”,现在看那些付出值得吗?我觉得,我自己的付出是值得的,南墙已撞,故事已忘,个人得其所哉即可;但这个国家的惨痛损失却变成了凯歌赞礼,教训已经被忽略,甚至都看不到几个人还在追问。

自信的队伍发展壮大,批判性的思维忙着切割自残。天灾和人祸的伤疤早就在西方人的愚蠢反衬中变成军功章,键盘侠们举着放大镜,在微博上围剿着一切敢揭伤疤的人。杜师写到:“医生死去,而病人还活着/事实死去,而假象还活着”。

站在2020年的最后一天,我敢僭越的说一句,过去三十年所有启蒙的努力,失败了。越来越多我们想给与帮助免于恐惧的人,变成了痛恨我们的人,比那些欺压他们的人更恨我们。

活在荒谬撕扯中的人,不只是我一个,而我该感到宽慰么?

中国的疫情控制,相比于世界其他国家,非常成功。在国内疫情整体控制之后,民众们享受着庸常生活得以回归下的平安喜乐,尤其在世界其他国家还深陷在疫情中时,这份平安喜乐,显得格外珍贵。

也是因此,就像高昱所说,人们沉浸在极度膨胀的所谓文化自信、制度自信,国家民族自信中。而很少有人,还愿意冒着挣扎和撕扯,再去回望那些封城记忆,去注视那些疫情控制中的细节。最终,在那些笼统的文化、国家、民族,制度外,很少有人再去深思,中国抗疫的独特成就,究竟是怎么得来的。

在武汉封城的同时,国内各地,对凡是从武汉、湖北出来的人群,无论在政策对待还是民众看法上,都有着很多歧视,许多去到外地的武汉、湖北人,甚至是返家的,只是路过武汉,或有湖北车牌的人,都会被举报,被骂,被监视,被驱离,有些人还直接遇上社区封上家门,强制居家隔离等政策。

这种对凡是有可能携带病毒的人,如临大敌般对待,也不光是针对武汉、湖北这一地的。后续在全国疫情发生的其他地区,如东北、新疆,再到北京、石家庄等地的人们;还有在海外疫情越发严重下,希望归国的留学生、游客和海外打工者等等;这所有人,都是被当作是携带病毒的“重大嫌犯”一样对待的。

一个人确诊,同行在一个车厢乃至一趟列车,一架飞机的人,都要被严密监控甚至隔离;许多确诊或疑似接触者,他们的个人出行路线,会被毫无隐私地曝光,还会遭到舆论大众的随意指摘。海外的国人,他们在疫情中想回国也会被舆论潮水般臭骂。而真正能够买到机票回国的,不仅要付出国内航司刻意造成的,远超平常的高昂价格,还要面对政策上不断变化的严苛条件。海外国人回国之难,曾多次在网络上闹的沸沸扬扬,但总体上,条件的严苛,一直都没有改变。

一个小区有确诊的病例,整个小区或街道都会被封锁,在一些社区管理粗糙的地区,是采用铁条、木板将人们的住户大门彻底封上,甚至是将整栋单元楼下的大门都用铁板类、水泥类的建材来彻底封死这种。在国内多地,都发生因为强制隔离而饿死人,或者在旅行后的单独隔离时,突发疾病,无人救治而死亡的状况。在海外归国等强制隔离中,无人保障饮食,酒店卫生条件极差,天价收费等乱象,在整体大疫情期间,则更是细微又繁多,都让人见怪不怪了,根本就没有成规模的社会关注去理会。

整个防疫系统,不仅对所有潜在可能染病者非常冷酷严苛,对防疫人员同样是如此的。在武汉封城早期,许多医院的医护,都在没有防护设备的条件下,加班工作。如武汉第七医院,到2020年2月初,就已有60%医护染病,政府是通过调集部分武汉在读的医学生们,批量进行支援。何伟在《纽约客》中两次(2020年8月和10月)写到,他采访的国内疾控人员,经常性加班到深夜,人们会累到在电话的另一端睡着。在防疫压力大的社区,居委会工作人员们,也常常奔忙到半夜,据官媒报道,有五十三位居委会工作人员在抗击疫情的工作中殉职。而其他很多人因为极其微小的失误就会被辞退。

可以说,中国的抗疫成功,不可能缺少的根源就是,在国内,人们不仅常被当作工具,还是可以被等同于病毒去对待的。

而其他国家是怎样的?在武汉封城的同期,2020年2月,在意大利佛罗伦萨,有华人小伙在街头摆着标牌,用多国语言写着——“我不是病毒,我是人类,不要对我有歧视”,许多当地民众去鼓励他,赞同他,乃至给他拥抱。

后续的发展大家都知道了,在诡变残忍,有着超强传染力的COVID-19下,意大利成了欧洲首个重灾区。一时间,医护人员、医院重症病房、停尸房、教堂、坟场等等都远超负荷,大量的病亡尸体最终只能调动军方来处理。

我无意说,意大利的疫情与这位小伙有关。而是我们应该认识到,一个国家,不把人们当作病毒对待,和它疫情发展的迅速和糟糕,是具有深度相关性的。

其实COVID-19就是一种,几乎只有把人等同于病毒去对待,才可能防治住的恶性传染病毒。它传染力强,又可以在多种环境中长时间存活,它可以在一个人毫无症状时就传染他人,人们可以在自我感觉完全良好无恙中,就做了瘟疫和死亡的传播者。不把潜在可能感染的人群,都按最坏情况,当作染病去处理对待,怎么防治的住?

在过去的一年中,人们可以看到,在许多现代国家,民众们是根深蒂固地习惯了进行群己权界的讨论,甚至是太注意,太执迷于限制公权力的边界了。即便在疫情已经侵染深重,状况已经很糟的时候,还是有很多人,在执着于质问政府为什么可以强制人们戴口罩,宵禁,执行隔离政策,出行限制等等。人们不允许群权向个体的权利倾轧,不允许人被轻易看作病毒对待——这一切,在社会正常状态下,无论在事实还是价值判断上,都是极好的事情,可是在COVID-19下,却变成了灾厄之翼,不断地将疫病带到更多地方,更多人群。

在这场不断变得更惨痛的全球大疫之中,我像是看到一句源自中国的古老话语,发出了妖异般的强光:

民胜于政,国弱,政胜于民,兵强

——《商君书》 说民

在全球范围内,凡是民众可以一直质疑,各行其是,不遵守政令的国家,无论它们的抗疫策略如何,它们的文化、科技多么发达,经济、军事多么强盛,民众素质高也好,低也罢,它们都在这场疫情之中损失惨重。

相反,越是政令可以完全制约民众的国家,在人类和病毒的战争中,则越容易显得兵强马壮。

这段2000多年前的言辞,出自极度推崇皇权,严酷倾轧民众著称的中国法家,却近乎完美地预言了当下全球大疫中的状况。

这其中的宿命意味,与那横跨数千年历史的惊人穿透性一道,互相卷携,骤风般袭来,让我不由得感到些微战栗,继而惶然、迷惘——我不知道,我是应该在法家思想者们的暴戾冷峭下,也深度认可他们对于社会、人性的非凡洞察。还是应该看清这两千多年来,人类社会在不断的进步、创造、繁衍中,人性却止步不前,在一场大疫下,便暴露了原形;而对人性格外失望。

那些发达现代国家的不少民众,在大疫之下,他们显得顽固地,坚称为了自由,对抗着防疫政策,坚持着群己权界可以讨论的主张——是不是理性缺失,坠入反智的倾向;又是不是太过自私和短视了;或者说承平已久,危机感已经怠惰了——导致他们认识不到COVID-19对整体国家、社会的危害性,不清楚整个社会在疫情中,已经不属于常规的正常状态了,而是处在危机之中。在这种紧急状况下,个体权利,是理应要向群体权利让步的。我想这些都是值得这些国家及其民众去深度反思的。

而对于中国来说,这一场胜利,绝不仅仅是因为我们在无私,理性和危机感上胜于其他国家,更真实深刻的原因是:在中国,长期以来,根本就没有群体权利和个体权利,必须划分界限,不可轻易逾越这种环境。

在国内,个体权利被肆意管控,随时可能被侵犯,乃至被碾压,绝不仅仅限于这场大疫之中,而是一刻未停,始终在发生。

从武汉、湖北无从可知的那些人命数字;

到各类各样,困在血汗工作系统中,想联合起来维权,想组织一个真正工会,一个联盟都不被允许的人们——“996”、“007”、“大小周工作制”下的IT大厂员工,写字楼新民工们;被算法不断盘剥的外卖员、快递员们;随时可能面对暴力医闹的医护们;和更早的“N连跳”血汗工厂,癌症工厂和尘肺病工厂;还有事故频发的矿井、砖窑、工程类工人们;

被蛋壳公寓、p2p网络理财到各种合作社聚资、毒奶粉等等商业欺骗欺压,维权之路却布满痛苦难处的个体和家庭;被暴力驱离城市的低端人口;被强拆家破人亡者;被城管等执法者随意殴打羞辱的小商贩们,为糊口奔波者;

在日常生活,常常被冒犯、骚扰,始终要伴随着被凝视和恐慌生活的女性们;还有遭到侵害,却仍被攻击、责怪,被污名化的受难者们;

垃圾村,毒废料污染村,艾滋病村;还有在中国社会中,几乎销声匿迹的各种障碍人士;无数的留守儿童和老人;

遭到家庭暴力、校园暴力,却没有受到救援与帮扶的人们;被四处围堵,被踢皮球,身怀冤情却被当作病毒的上访者们;在外打工,却被认为是流窜,被收容,甚至被虐待致死的孙志刚们;被拐卖、贩卖,备受折磨的妇女和孩童们;

汶川地震,那些豆腐渣学校里,死去孩童及其家庭;

维族、藏族、蒙族等想要维系自身文化,却被污名化,被打压,被迫害的个人、家庭、民族群体;

在计划生育中,伴随着屈辱、痛楚、恐怖,被改变肌体,到被灭杀人格乃至生命的女性及家庭;

一系列政治斗争中,被碾碎的个体们,打压法轮、89学潮、文革、反右、大跃进、土改、飘摇共和、镇压维新、太平天国,历朝历代的权势争斗……

鲁迅所指,在漫长中国历史中,写满每一页的“吃人”。

国内的生活中,尤其过去这三十年里,经济指标是不是大涨,生活是不是变得富足了?极大量的人们,是不是从甚为困苦的贫瘠中,迎来了物质的丰沛?是,都是,当然是!

但与此同时,也有一个数字,其实一直在增长。那是——

有人被当作砖头,挥舞过,然后便被抛弃了;

是有人被当作工具,不可逆转地被磨损殆尽;

是有人被当作代价,为了换来些什么,直接被兑付掉了;

是有人被当作病毒,接受着来来回回的抑制与灭杀,面对反复无情的监测和审察;

还有人被当作靶子,而那将迎来一切方式的攻击和诋毁。

当然,大部分人是不至于如此的,大部分人是能享受到那所谓改革红利的,是能拥有一片岁月静好的,这也是为什么我们的社会能够一直来到当下。或许他们也会自嘲,总被当作“韭菜”,“割了一茬又一茬”。但他们能本能地觉察,如果像这所处的生活反抗,他们很可能就变成上述的“代价”、“病毒”、“靶子”,他们会失去一切。

他们能怎么选,他们该怎么选?

就像Snow Patrol在歌曲《Run》中的歌词,所写的那样:

I can hardly speak, I understand

Why you can't raise your voice to say.

但我觉得,至少我能理解了,中国社会生活的庸常,是处在什么样的境况之中。

我们中国人的生活,自始至终就像是处在一场荒谬的“大疫”之下。

它的起点不是常被人们说起的新朝肇始1949,也不是秦制统一,而是指向更远的一片虚无,它看不见终点,不可捉摸,却又无处不在。甚至这样一个过于长久的“疫情”本身,已经成为了一种新的庸常——在我们生活的历程中,总是有一些原本身边能看得见的人,走着走着就消失了,他们并不是搬去了别处,也不是另有发展,而是不幸“染病”了。有的人在兜兜转转之后还能回来,变得缄默寡言,有的人就那样“病亡”了。他们中或许也曾有人竭力呼喊,但他们试图弄出的声响,在这谬境笼罩之下,是那么的飘忽易逝。我们甚至没有余力,亦没有途径去了解,他们是怎么“染病”的,又是怎么“死去”的。

中国人们,如果想尽可能地生活下去,就无法不和这个看不清的,却始终增长的“染病”数字共存。

很明显,这也并不困难。既然这场“大疫”已经成为生活庸常,“染病”与“病亡”不就是庸常的一部分吗?这些无从看清的数字,就当作看不见,当作它不存在,又有多少难处呢?

就像当下世界COVID-19疫情里的人们一样,全球染病的人数不断增长,我们关不关注它,知不知道它现在来到了多少,对世界众生庸常的生活,又有多大区别?

眼前,对全球人类来说,这场举世大疫,究竟更多是天灾,还是人祸,这项按说重要至极问题的追查,还会不会有真相,能不能有结果,有多少人仍然保有信心?又还有几人,兼具决心和能力,誓要追查到水落石出?

而更多的芸芸众生,在这起点虚无的COVID-19疫情下,在这非正常的“正常”生活中,除了继续,别无他选。

在我写此文时,不断有骇人听闻的惨事从缅甸传来,无辜者,青年,老人,妇女,孩童,都会被军警以极其残暴的方式杀害,尸身也被任意处置。然而一切谴责、希望追责和停止这一切暴行的声音,都是那么无力。世界绝大多数人,他们的庸常生活仍在继续,甚至平安喜乐,仍是基于那份庸常,不断生发。

同样,在三千年传承的中华社会中,那个“染病”的数字,那些被当作工具、代价、靶子、病毒,而从这个社会的正常生活中被管控,被碾压,被消失了的人数,直到今天,仍不断在或急或缓地向上跳动着,它具体是多少,早已无人挂怀,也没有人能够统计。这一切是不是人祸,从何源起,又有多大的不同呢。

也许,在真正了解中国的人看来,我们,已经长久地,习惯于身处在非正常的生活中了。我们能做的,也仅仅是假装尽量正常罢了。

就像前文陈述的那样,当同理心反复面对来自现实的侵扰,人们最后只能改变同理心的运使方式。

在中国社会中,人们的身周不断出现在大共同体中,被折损掉的个体,绝大多数人们,也只能改变他们同理心的运使方式——甚至应当说,这是一种合乎理性的调整。

这样看来,在中国社会中,同理心延伸之难,它出自整个社会一种默认的教化,它不仅仅是因为教育的缺乏,也不只是来自执政力量刻意的严厉规训,它更含有一份被迫于现实和逻辑的无奈。它在本质上,有一部分是出于人们对同理心的理性运使。

从这个角度去看,中国社会中,在家庭,学校到社会教育中,对于人性和同理心讲述的缺乏,其根源并不是出于愚昧,出于智识和文化上的贫瘠;也不完全是承载了统治者意志的冷酷麻木;它更像是一种妥协的产物,甚至还带有一份温柔照护的意味。

因为,你对同理心和人性认知得越多,越深;你很可能就会更难改变,更不愿意收束同理心的运使。而现实中,那个无可追查的“染病”和“病亡”数字一路向上跳动,你任由同理心触及到更远、更多的人群,你又能做到什么呢?你什么都做不到!

就像我一再看到,武汉封城的血泪记忆不被共情;国内防疫中,人们被当作病毒对待不被共情;看到蒙古族的艺术表达不被共情;看到女性不被共情;看到无数倾轧个体的历史不被共情,可是我又能做什么呢?

除了特别清晰地,感到自己身处在一个非正常的谬境之中,除了深陷无力和悲恸,除了挣扎和撕扯来得愈加鲜明,你还指望收获什么呢?

原来,这才是中国社会,关于同理心,关于人性教育的真实全貌——缺乏只是表象,冷酷规训,也只是骨架而已。

真正兼具力量和温度的,有血脉,具肌体,可以尽最大限度,将人们柔性包裹在——同理心无法延伸到稍远人群的,是“为了你好”的“难得糊涂”,是来自理性的运使,情感上的照护,彼此的交织。

少学点人性和同理心;就多出人生的平安喜乐。

少认识到身处的荒谬;就多一层生活的正常。

少一些挣扎撕扯;就多一份自信满足。

这种交换,它不划算吗?

自我开始接受逻辑训练以来,我一度以为,荒谬,它必然指向一个明确的敌人,在那里,你可以发现逻辑的相悖,可以找到矛盾的基点。

但是,在中国社会同理心的迷思上,这种谬境,彻底颠覆了我的认知——因为那份荒谬已经完全融化在了我的身周。

它没有明确的身形,它看不出矛盾的尖锐,它甚至没有显现出多少人性的恶意。它以理性的运使,情感的照护,层层编织,它构造了一种稳定,一种庸常,平安喜乐能够基于此,不断生发。这种荒谬,它不仅是笼罩着,影响着人们,它还烘托,包裹,乃至支撑着,成就着,构造着这个族群的生活。

它完全融在我们人生的基点,生活的环境,立足的一切过往中。

它是我前所未见的,荒谬。

(未完待续)

后续章节

敌我关系论,内卷竞争观与丛林社会

集权还是极权,多重巨灵的重叠

谬境樊笼之中,乖张痴想何妨

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐