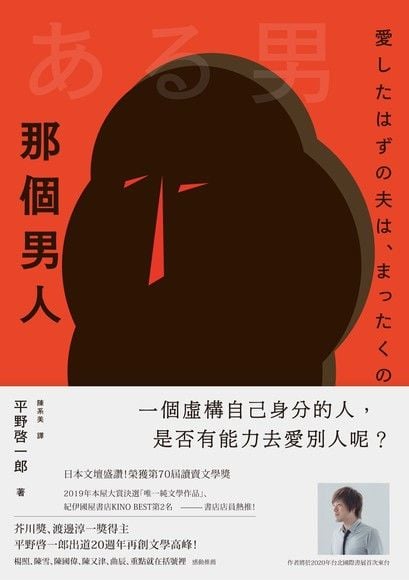

一個好人死了以後—小說改編電影「那個男人」

一個好人死了以後,他的真實面貌才漸漸浮現。

如果有一天你從這個世界離開了,你會希望自己以什麼方式被記住呢?

在意外中喪生的伐木工人,被發現冒用別人的身分,於是過世的人甚至沒有了名字,就只是「那個男人」。

讀小說的時候,我訝異作者用輕快的語調,敘述一個其實相當陰鬱的故事。我感到意外因為電影畫面洋溢著一股沈沈壓鬱的悲傷,即使在那些明快的畫面仍然有一種說不出口的壓抑感,因為那些永遠無法被說出口,必須被永遠埋葬的秘密。

瞭解那些秘密,就能瞭解一個人,並且得到解讀過去的答案嗎?失去丈夫名字的女人,感到自己失去了丈夫過世以後僅存的過去。

當我們認識一個人的時候,是透過什麼去認識他呢?職業?家庭背景?興趣?那些寫在個人檔案中的資料,真的可以幫助我們看見一個人真實的面貌嗎?

又或者這些資訊只是在我們的腦海中浮現一個成見所拼湊而成的臉孔,只是一個面具。真實的「人」本身卻反而變得模糊不清。

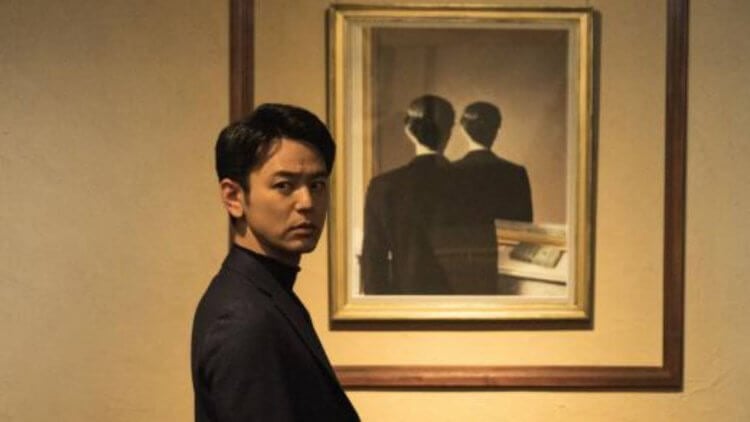

小說改編的電影裡,開場及結局出現在酒吧牆上的畫令人印象深刻。畫面背對著觀者的男人,鏡子裡映照的還是背影。男人在鏡子裡看見的不是自己的臉孔,而是他人視角所看見的背影。這個鏡像可以一直無限延伸下去。

在平野啟一郎的小說裡漂浮著一種渴望,人們渴望知道自己的樣子,卻找不到鏡子。

從他人的眼光怎麼認識自己呢?小說裡的人物一直在這種「看」與「映照」的關係中。

大祐“那神情彷彿很在意自己怎麼被看,但忽地又抬頭,正眼看向里枝。”

“里枝的目光停留在他垂掛胸前的墨鏡上,那鏡片映著面帶困惑笑容的母親與自己的身影。”

“為了對抗深不見底的自我厭惡,平常就該努力收集證據,證明自己不是嚴酷的人。”

這句話讓我想到電影「奧本海默」裡愛因斯坦對奧本海默說,那些人終究會對你表示原諒和善意,但卻不是為了你,而是為了他們自己。

故事的主要敘事者是歸化日本國籍的韓國人第三代,律師城戶章良。他是一個關懷弱勢、具有社會意識的律師,是奉公守法的好公民,在電車上也會體貼的讓座、甚至在震災時積極地投入志工活動⋯⋯這些為自己小心翼翼打造起來的自我形象底下,其實隱藏著害怕被歧視的自卑。

與城戶章良對比,故事裡有其他不同的男人形象,例如好色又充滿偏見的旅館老闆谷口恭一,他可以大剌剌的為著自己的利益說謊,也不會受到良心譴責,只要是符合自己利益的想法,對於其正確性就毫不質疑。城戶章良其實本質上也和谷口恭一一樣,是一個受到本能左右、畏懼死亡、充滿生存焦慮的普通「男人」,然而他卻得不停地質疑思索自己所做的事的「正確性」,內心不時為自己的存在正當性辯駁,彷彿隨時會有一個人對他大喊:那個人是個冒牌貨!而他將對此無力抵抗。

城戶章良在酒吧裡一時興起假冒谷口大祐的身分,或許正是出於這樣的潛意識。谷口恭一是那個理所當然得到父母的愛的長兄,而他更像恭一不受寵愛的弟弟大祐,是那個必須對家人有所貢獻,才能有一席之地的小兒子。

城戶與妻子之間也有著難以跨越的隔閡,妻子是道地的日本人,在富裕而受寵愛的環境長大,對於自己所擁有的一切都感到理所當然,即使這個社會上還有窮人,或是流離失所的人,但那些都是「他們」,絕對不可能變成「我們」。對於日裔韓國人第三代的城戶章良來說,卻不具有這樣的安全感。他所有的一切都必須靠自己努力得到,也必須靠自己的努力維護,然而一切都感覺搖搖欲墜。

「對於自己感到疲倦」,是城戶章良面臨的中年憂鬱症。對於自己的人生所經營起來的一切,是否真的具有付出這樣的代價去維護的價值,忍不住產生懷疑。如果他是另一個人—如果可以過另一種人生,在已經來不及重新來過的此刻,這想法的誘惑變得特別強烈。

「和另外一個人交換人生」、「在接下來的歲月,以另一個身分,過截然不同的生活」⋯如果可以做到的話,不知道多好呢?

城戶內心真正的渴望,或許是脫下這些打造的外在形象,還會有人認識真正的他嗎?

更重要的是,會有人愛那個真正的自己嗎?

監獄裡的詐欺犯小見浦是故事裡另一個與城戶對比的重要角色,」。隔著監獄會客室的玻璃,小見浦就像是律師城戶章良不想從鏡子裡看見的自己。剝掉那些城戶為自己辛苦經營的外在形象,看似相反的兩人其實沒有什麼分別,一樣是有著狡詐本性的男人。

你會說:但是他們所做的事情完全不同。一個是犯法的社會敗類,一個是成功並且愛家守法的律師。作者似乎在說,行為只是一件衣服,脫光衣服以後底下是相同赤裸的人性。

差一點動手打孩子的城戶,在那一刻意識到「內心有種殘酷又骯髒的東西爆開來了。」

那個原本被隱藏掩蓋的很好的東西。

如果城戶和小見浦兩個人交換生長背景、人生際遇,城戶也有可能是那個被關在監獄裡的詐欺犯,而小見浦是來探訪的律師。律師小見浦搞不好也因為自己過著還不錯的人生,而「認為自己是個好人」。

一個人會做出什麼樣的行為,會受到社會角色的影響,一旦接受了社會敗類的標籤,也會開始做出符合這個角色的行為吧!

一個犯過罪的人,在被貼上「罪犯」的標籤之後,似乎也被決定了應有的行為模式。

我們的心裡,是不是充滿了「像他/她這種人⋯,應該都是⋯」的成見呢?

“他們並非主張自己沒做那種事,而是拼命吶喊自己「不是那種人」。”

一旦被認定是「那種人」,好像也被決定了可以過的人生,為了從這種人生逃脫,只能跟另一個人交換身分,才能夠重新來過。

我們是不是不知不覺的,因為一個人的過去,而去決定他的未來呢?

「因為他過去是這樣的⋯所以他將來一定也會⋯」

在這樣的預設之下,人只能無奈地繼續扮演同樣的角色。

殺人犯的兒子原誠,不管做什麼,都會被認為「啊,因為他是殺人犯的兒子,所以會這樣吧。」

這種思維模式,也讓人找到合理化自己的理由。

「因為我過去遭受⋯,所以現在才會⋯」

當事人一旦自己也開始說起這種故事,就很難改變了吧!因為在他的內心已經接受了,他的未來是被過去所決定的。

這樣說來,和另一個人交換人生,毅然決然以另一個人的名字與身分活下去的原誠,實在令人敬佩。拋下過去的人生和所有的一切,為自己開創了一個不同的未來。

在這個新的人生裡,他遇到自己真心所愛,也深深被愛的家人,雖然時間短暫,他改變了所遇見的人的人生,並且在他們的生命裡,留下了永遠不會被忘懷的回憶。

雖然時間短暫,原誠這個男人,在自己的第二人生當中,真正地活過了。活的是自己的故事,而不是別人給的劇本。

故事的結尾,城戶調查完身分不明的死者的案件,決心與妻子重修舊好,卻意外瞥見妻子手機裡傳來的簡訊。

小說在這部分的描寫十分深入,城戶反覆地說自己是一個幸福的人,家族出遊的此刻更是幸福。這時的城戶已經和故事開始時不同。這時的他不願意和任何人交換人生。因此在瞥見可能揭穿妻子外遇的簡訊的那一刻,

“城戶看到這則訊息,反射性的以拇指刪除,宛如抹去落在易碎品的灰塵。”

此刻的人生雖然不完美,但卻是他所擁有最美好的事物,現在的人生是易碎品也好,是瑕疵品也好,就算是在別人眼底毫無價值的膺品,城戶都決心守護。

但這也是城戶忽然感到,對死去的原誠無比羨慕的時刻。原誠雖然因為是殺人犯的兒子,受到歧視而吃了許多苦,但是他卻以自己真實的樣子被愛過了,甚至仍然被愛著。

「雖然如此,但我也不會想要跟你交換我的人生喔。」城戶如果真的有機會遇見原誠,和他面對面交談,他應該還會想要這麼說吧。

有一天當我離開這個世界,我希望能只是以「一個人」的身分被認識,不是我的出身、種族、宗教、職業、成就⋯,不是別人給我的定義或命名,而是我這個人本身。

有人認識你嗎?有人不是只看見外表的標籤,而是看見了真正的你嗎?如果有,那麼你是幸福的。

改編的電影是很成功的作品,我也很喜歡小說的文字。書裡有關酒和音樂的描寫令人印象深刻。

“他鍾愛喝伏特加後沉醉的角度。宛如潛水般,一直線朝著酩酊深淵沉下去,一路上清澈透明,語言根本追不上,連風味都像是回首看到閃耀在遠方水面上的光芒。”

雖然是跟故事沒有什麼關聯,但是精湛的描述令人回味再三。

“伏特加琴蕾搖得很細,倒入結霜的酒杯泛起細緻的泡泡,而且夠冰夠冷,削去了酒精的銳利,喝起來有種醇厚的明亮感。”

完全可以當酒商的廣告了。

因為作者的法學背景,書裡也有不少關於法律的細節描寫,也觸及死刑正當性的思索。對這方面有興趣的人應該也會增加可讀性。城戶被設定為在日韓裔,應該是因為作者也想在故事裡加入關於「歧視」的議題。

這個故事有很多閱讀的方法,不同的讀者應該可以在裡面找到許多不同的魅力。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!