乘著麵包樹的葉子:讀Marshall Sahlins《莫阿拉》

Marshall D. Sahlins, 1962, Moala: Culture and Nature on a Fijian Island. University of Michigan Press.

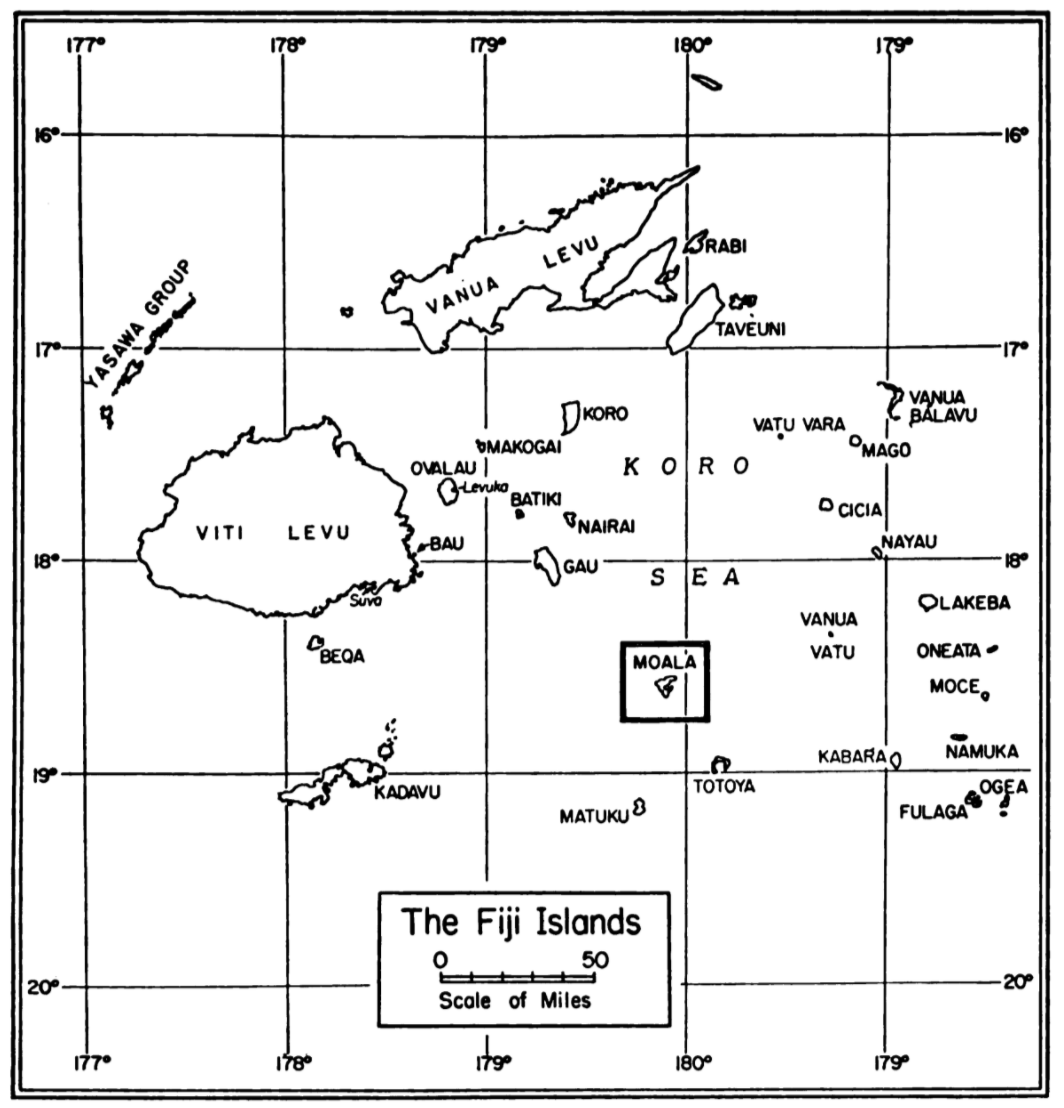

1954年的10月,Sahlins和妻子來到了斐濟的莫阿拉島(Moala),展開他人生中唯一一次長期田野工作。他才二十四歲,剛從哥倫比亞大學取得博士學位,論文是集當時大洋洲文獻之大成的《玻里尼西亞的社會分化》,那篇「早期」代表作〈原初豐裕社會〉甚至是十幾年之後的事。

《莫阿拉》的結構井然,第一部分的兩章談的是莫阿拉的歷史、環境、人口、生產方式與聚落型態。對出身美國新演化論的Sahlins來說,文化是人類回應物質世界的方式,要理解島上的政治與經濟,必須從生態學下手。

莫阿拉的居民大約1500人,是斐濟東部最肥沃的島嶼之一,氣候終年炎熱,分乾濕兩季。從海上看,莫阿拉島像是一道綠色的光譜,從高處墨綠的雨林、黃綠色的開墾坡地,到藍綠色的潟湖。Sahlins仔細記錄島上的生物相,各色爬蟲、鳥類、昆蟲與海洋生物,馴化的貓、狗、豬、雞。傳統家屋的屋頂鋪滿七葉蘭,牆壁則以一種名叫gasau的蘆葦砌成。

對島民來說,根莖類的食物才是「真正的」食物(kakana dina),其餘的海洋水產、豬肉與蔬果只是佐料(i coi)。根莖主食包括六十種以上的薯芋(uvi)以及三十種以上的芋頭(dalo),都以山田燒墾的方式耕作。為了理解山田燒墾是否造成地力下降、間接導致村落的政治裂變,Sahlins甚至採集了不同燒墾階段的土樣,交由實驗室分析磷酸鹽跟鉀鹽的含量。

季節與作物週期構成了島嶼的歲時循環。每年十一月中到二月,人們把注意力從生計轉移到社會生活,生命儀禮也往往在這段期間舉行。對Sahlins來說,親屬關係是原初社會運作的基礎,生業型態與家庭緊密連結。以父子為核心的大家庭是傳統型態,家中的長幼關係則反映更高層次的階序。莫阿拉人說:「每個男人都是他自己家裡的酋長。」家中的男女主人分別被用turaga與marama稱呼,這組稱呼也適用於村落酋長。兄弟姊妹之間同樣以普遍性的turaga(高位者)和kaisi(低位者)相稱。

概念上,家庭等同於它所在的家屋(vale)。共享的爐灶意味著共同的經濟生活,分家的觀察指標是各自獨立的煮飯小屋。家屋本身世代相傳,是趨近永恆的存在。有次,Sahlins偕同友人造訪山上的舊社,一位男人對另一位說:「那是你的家屋平台(yavu)。」事實上,那塊平台屬於當事人的曾祖父,而這個聚落早已荒廢了七十年。

從家庭出發,《莫阿拉》逐一討論五個從簡單到複雜的「社會文化整合單位」:親族、親屬團體、村落,以及最後的島嶼和外在世界。每個部分在綱要之後又分為兩章,先介紹組織本身,再談這套結構如何決定經濟活動。在這裡,我們看到Sahlins在新演化論的架構上嫁接了Polanyi「經濟鑲嵌在社會過程之中」的論點。在莫阿拉島上,是親屬結構「做出」了政治與經濟。

這種取決於生態條件、同時又蘊含在基礎親屬關係中的「文化」,最能展現在Sahlins對斐濟著名的kerekere習俗的討論裡。kerekere的字根是「索求」,是一種向他人要求財貨或勞務、在兩人之間建立關係的互惠形式。Sahlins指出,kerekere不是交換、不是借貸,更不是乞討,而是一種根植於親屬倫理的資源配置原則,在西方文化裡找不到相對應的詞彙。除了家屋、家屋平台與土地之外,幾乎任何東西都可以被kerekere:地墊、樹皮布、獨木舟、鯨魚齒、棉花、菸草、卡瓦胡椒、金錢、家禽與家畜。

一般來說,尋求kerekere的一方必須先拜訪對方的家屋(記得「每個男人都是他自己家裡的酋長」),表現出自己的從屬地位,被要求的人則慷慨地把東西贈予出去。一位莫阿拉人告訴Sahlins,斐濟人的kerekere就像「歐洲的銀行」,你在裡面儲蓄人情,以備將來不時之需。但在很多情況下,kerekere可能始終是單向的,贈予者得到的只是政治聲望。

Sahlins問另一位報導人:「如果兩個人,其中一人是你的親戚,另一人不是,他們都有你想要的東西,你會找誰kerekere?」

「我當然會去找我的親戚。」報導人回答:「如果他不願意給,而另一個人給了我,那我就知道他才是我真正的親戚。」

不過,莫阿拉人認為kerekere必須建立在真正的「需要」(leqa)上,沒有真正需要的kerekere被稱為kocokoco,是反社會的貪婪。換句話說,kerekere在親族裡媒合了「有」和「無」,讓財貨從相對富有往相對貧窮的方向流動。從社會分工的角度來說,kerekere的妙用在於,它一方面刺激有企圖心的人的生產,卻又鬆動財貨的積累,讓怠惰的人可以仰賴他們慷慨的親戚。

作為戰後第一批紮實的大洋洲民族誌,將近五百頁的《莫阿拉》層次嚴謹,展現出作者對經驗材料驚人的專注力。當時的Sahlins對大洋洲已經有很全面的認識,但他幾乎是心無旁騖地一路往前推進,鮮少岔題進行綜合比較。乍看之下,《莫阿拉》的內容包羅萬象,但所有的材料其實都呼應著親屬與原初經濟的論點,他的理論鎔鑄於民族誌的形式之中。

在Sahlins進行田野工作的1950年代,kerekere已經受到市場經濟的衝擊,互惠時常成為對價關係。事實上,《莫阿拉》雖然一氣呵成,平靜的小島生活卻彷彿瀰漫著崩毀之際的不安。他不只一次提到傳統的大家庭正在式微,當大量年輕男人出外到蘇瓦城打工,家庭與婚姻型態也隨之改變。這個時期的Sahlins雖然注意到了文化與歷史之間的矛盾,但還沒找到一個適切的理論框架來放置田野裡的變與不變。

剩下的故事我們都知道了。從後見之明來看,沒有莫阿拉的文化震撼,就沒有後來的歷史與結構辯證。半個世紀後,Sahlins在一次訪談裡回想他剛到島上不久,問起莫阿拉人的起源時,對方回答:「從坦干伊加,經過埃及、新幾內亞和索羅門群島,乘著一片麵包果的葉子來的。」他花費大半生,尋思如何不把這個答案視為殖民主義的副產物,而是文化結構延展、包覆並嘗試轉化全球大寫歷史的過程,一種更廣義、也更有創造力的適應。

「在你的人類學研究裡,文化的角色是什麼?」訪談者問Sahlins。

「它是一切。」(it’s everything)

Marshall Sahlins(1930–2021)是美國人類學家。他在密西根大學(University of Michigan)取得學士學位,受業於新演化論代表人物Leslie White,並在哥倫比亞大學(Columbia University)博士班期間受Elman Service與Karl Polanyi等人的指導。畢業後,他前往斐濟進行田野工作,並在1957年加入密西根大學,期間曾前往法國李維史陀的人類學實驗室訪學。從1973年開始到退休,他任教於芝加哥大學(University of Chicago)。Sahlins是大洋洲(特別是玻里尼西亞)專家,但對世界民族誌的掌握全面而深厚。他的著作極豐,代表作包括Stone Age Economics (1973)、Culture and Practical Reason (1976)、Historical Metaphors and Mythical Realities (1981)、Islands of History (1986)、與太平洋考古學家Patrick Kirch合著的Anahulu (1992),以及與指導學生David Graeber合著的On Kings (2017)。

關鍵字:親屬、經濟、新演化論、玻里尼西亞、大洋洲

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐