我平常都看什麼書:You are what you READ

西諺「 You are what you eat」,你平常吃甚麼,正反映你的性格和體格。打開自己的書櫃,我倒是認為I am what I READ。我在讀甚麼書,也正反映自己是怎樣的人。

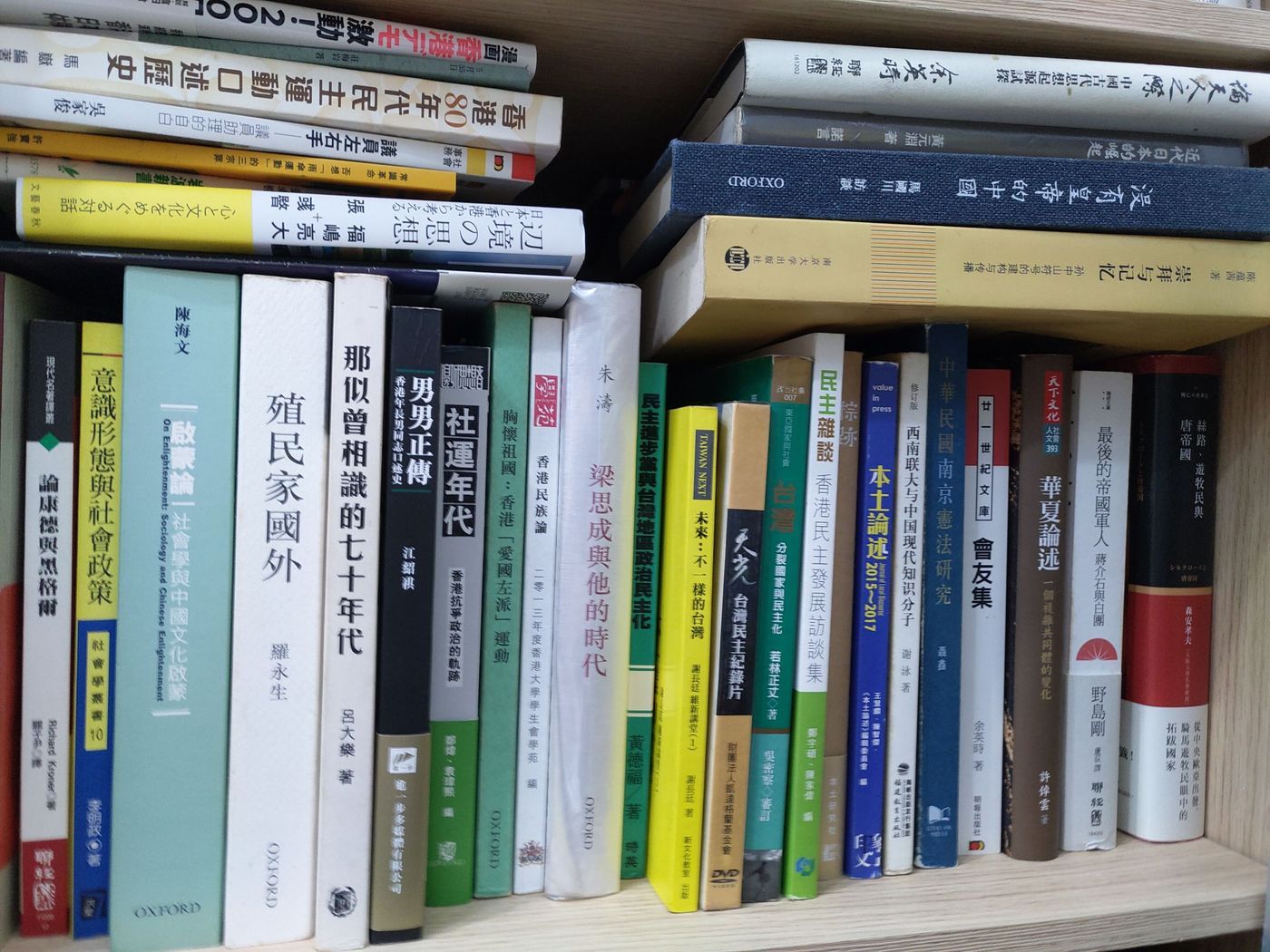

真正開始讀書,大概是小學五、六年級開始泡圖書館,早期是讀校園作家畢華流的小說和散文,後來在親戚家中讀金庸小說,才跌入武俠、歷史,以至詩詞文學的懷抱。和魚樵耕讀對詩論武的郭靖黃蓉、在大歷史和天下遊走的遊俠,算是帶領我進入中國傳統文史哲的世界。現在書櫃沒有武俠小說,但較正經的如余英時教授《論天人之際—中國古代思想的起源試探》、《余英時訪談錄》、歷史學家許倬雲對傳統中國的分析、至討論再近期的《中華民國南京憲法研究》,對歷史文化的興趣,真要說的都是從小時候讀武俠小說開始的。

在文學那邊,唐詩宋詞賞析、近代中國如魯迅、楊絳、王蒙,也讀了不少。只是漸漸也都忘了不少。至於其後收起的《四書集著》、王陽明的理學討論等等,慚愧地也是過目便忘。

預科時準備高考,放學後有一段時間流連自修室,偶爾會到附近商場行書局吃晚飯。那時在書局翻找,買了社會學家George Ritzer的《社會的麥當勞化》,從日常生活的麥當勞經營模式推至社會的理性化過程,奠定了大學轉入社會科學之路。

在這個階段,總感覺小時候多讀文學歷史詩詞,文筆是較柔軟的,開始多讀社會科學和時評後,文筆也變得缺少風采了。

現時書櫃除了有涂爾幹的《社會學方法的準則》,也有MAX WEBER傳記。在香港的分析上,是《四代香港人》、《那似曾相識的七十年代》、《香港80年代民主運動口述歷史》;還有厚厚的、Robert Dahl的名著《民主及其批判》。讀的書也沒有忽視我對中國自由派和維權人士處境的關心,所以有中國法學家張思之先生的傳說《行者思之》,也有許知遠的《抗爭者》。不少得「六四」20週年重出的《人民不會忘記》。吳靄儀的《拱心石下》談她在任立法會議員多年的法治故事,也寫得很好。

個人還推介人類學論著、香港中文大學麥高登教授的《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》和《南中國的世界城:廣州的非洲人與低端全球化》。說全球化下少數族裔的生活,文筆很好,故事也說得很好。

到近年的香港社會問題,除了香港史和中國史的觀點外,也開始讀一些後殖民和民族論述。民族論述的經典首推當然是安德森的《想像的共同體》,討論民族如何建構而成。另一方面,過去有讀葛兆光和許倬雲兩位先生有關中國歷史論述的書,近年則愛八旗文化,從整個亞洲的角度討論中國歷史,如《大清帝國與中華的混迷:現代東亞如何處理內亞帝國的遺產》和《滿洲國的實想與幻像》,都是自己較深刻的。

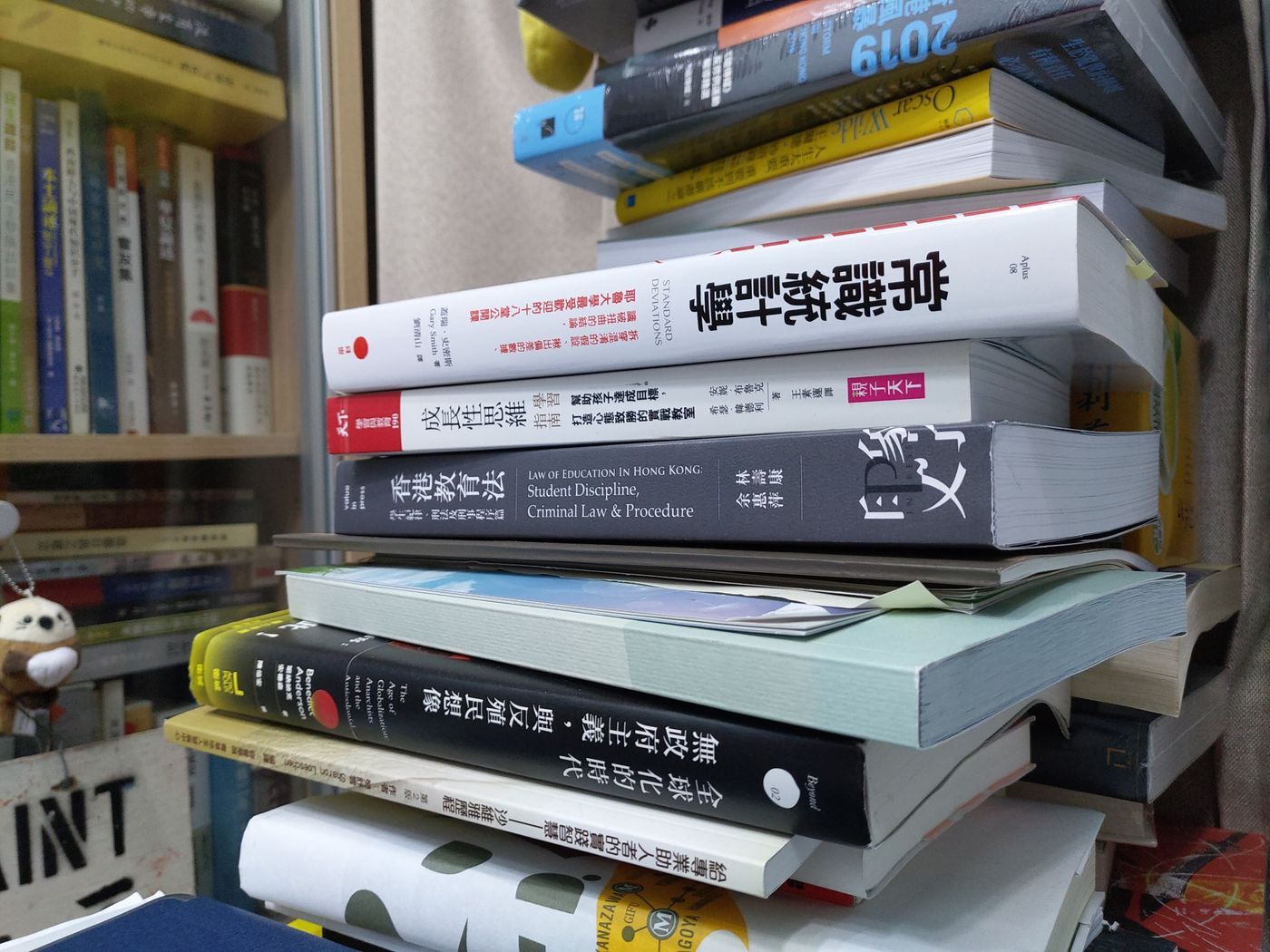

最近關於香港的抗爭,則是端傳媒的《香港風暴2019》和台灣報導者的《烈火黑潮:城市戰地裡的香港人》,算是留個歷史紀錄。

因為工作關係,手上有一堆關於教育的書,如最近在讀《香港教育法》系列,也有討論其他不同教育的《教育不止一條路》、或有關教育制度的《教芬蘭教育這樣改》和《香港教改三部變奏》。林林總總看得很雜。

還有一點其他的興趣,如討論日本、台灣社會的著作,也有一點日文和英文書,不過藏書較少,略有零碎,就不細數。總感覺書櫃是很私密的,從書櫃中能看出一個人的人格和思想體系。雖然有些時候,總是「買了當讀了」—購入的速度總比消耗快。但也則寫了自己某種性格吧。

「You are what you READ」,應有此理。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!