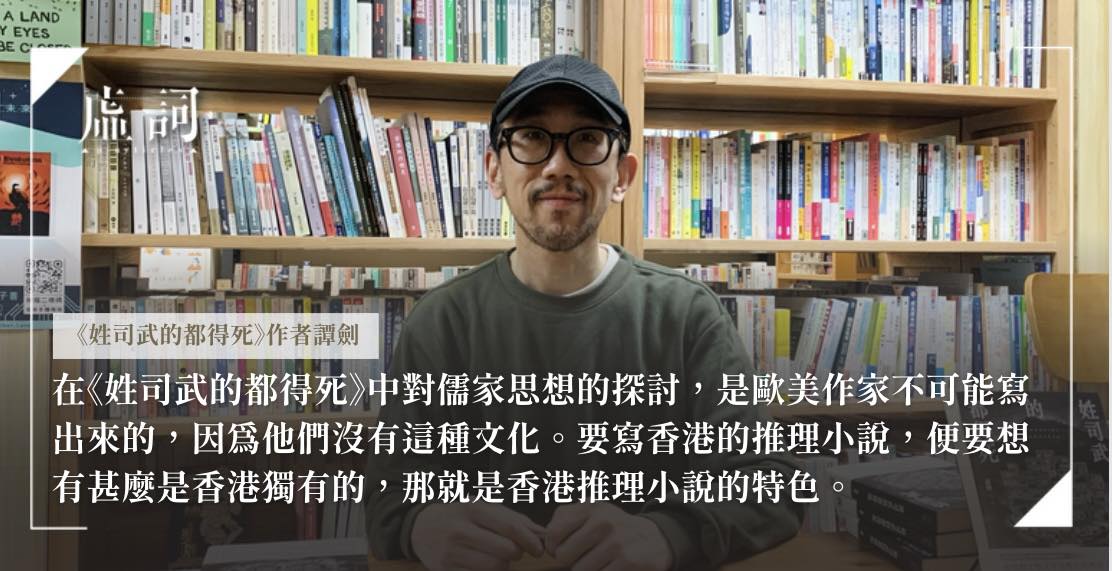

在推理之中看見香港——訪譚劍談《姓司武的都得死》

文|王瀚樑

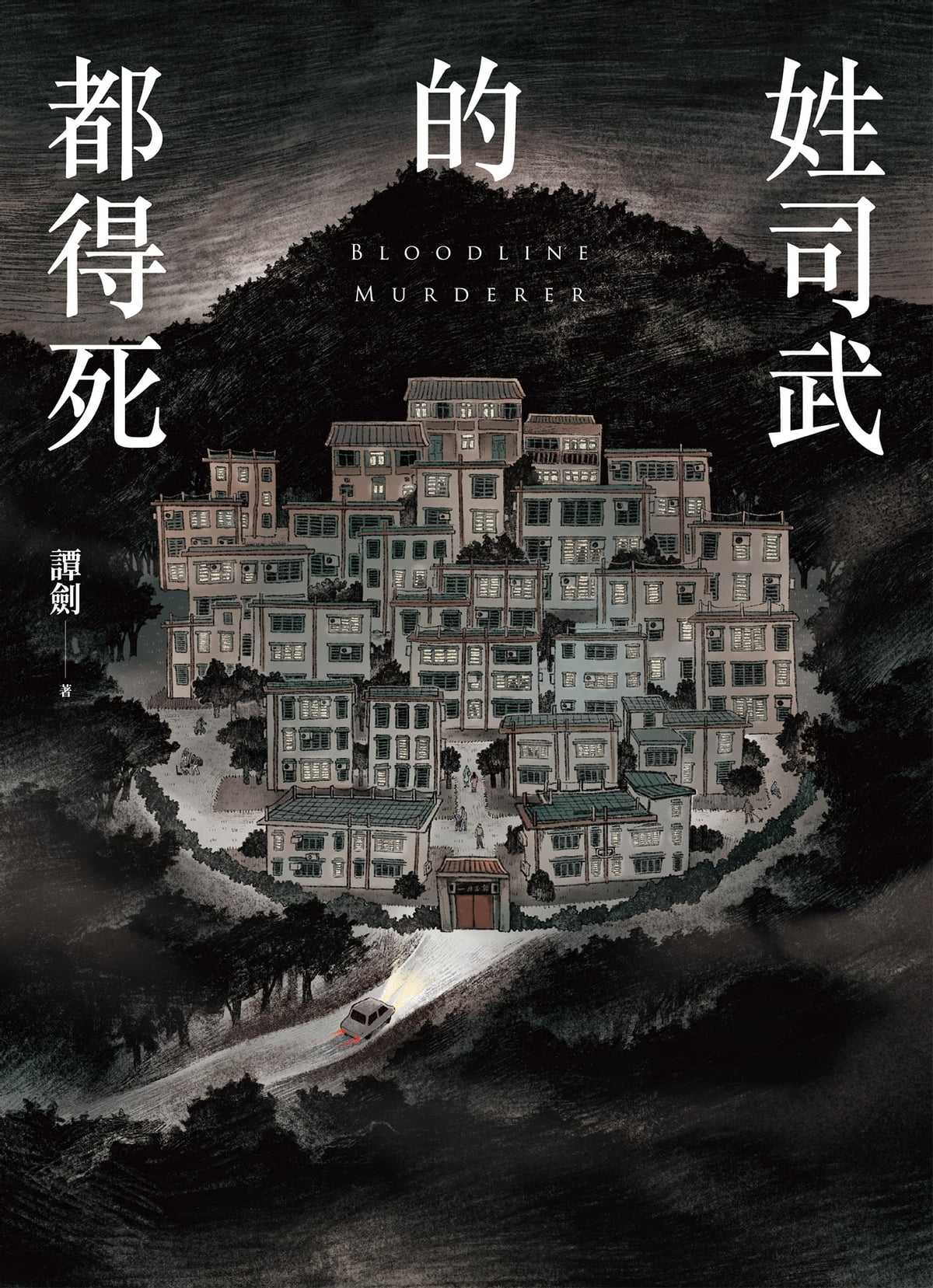

譚劍自中學起便創作科幻小說,曾在兩岸三地拿下不同獎項。不過他近年一改筆風,從天馬行空的科幻小說,轉而創作寫實推理小說。去年他出版首部長篇推理小說《姓司武的都得死》,便在台北國際書展大獎中榮獲「小說獎」首獎,成為繼陳浩基之後,第二位憑推理小說獲此獎項的香港作家。推理小說一向以歐美、日本作品最為流行,為了讓讀者看到由「香港製造」的推理小說,譚劍在創作之外,他又蒐集香港的推理小說書目,為香港推理小說作整理研究。因為對他而言,推理小說並非只在於解謎與疑團,更是在虛構的謎團之中,蘊藏真實的本地特色,讓讀者看見那些在你我身邊發生的香港故事。

多面嘗試的創作心法

譚劍素以科幻小說作家見稱,自中五起便創作科幻小說。他笑稱,當年自己只是一個中學生,「沒有社會經驗,最喜歡就是幻想,便開始寫科幻。」從此創作科幻小說接近三十年,曾獲得倪匡科幻小說獎、全球華語最佳科幻/奇幻長篇獎等眾多獎項。但在科幻小說作品之外,他不斷嘗試創作不同類型的小說,例如純文學作品《黑夜旋律》、輕小說類型的《貓語人》系列。近年他則致力於創作推理小說。他形容,嘗試創作不同類型的小說,是對寫作能力的磨練,訓練自己掌握不同的寫作技巧與心法。「寫科幻小說能訓練我處理資料,將複雜的科技寫到一般人都能明白。寫輕小說能令我掌握節奏,純文學是要發掘人物的心理狀況,帶出故事深度。」他自言沉迷看推理小說已接近二十年,但要花很長時間,才能由讀者,轉變成推理小說作者。「寫推理小說非常難,推理小說不單有謎題和疑團,更要直接反映我們面對的社會問題,刻畫人物的犯罪心理。」

直到2019年,譚劍與陳浩基、文善、黑貓C、望日、冒業五位本地作家,合力創作《偵探冰室》系列,他才鼓起勇氣,寫自己的第一篇推理小說,亦即後來被改編成音樂劇的短篇作品〈重慶大廈的非洲雄獅〉。他用了四年時間,在《偵探冰室》中創作了四個短篇推理小說後,才感覺自己逐漸摸熟推理小說的寫作技巧,在去年終於出版首本長篇推理小說《姓司武的都得死》。他強調,創作推理小說之所以如此困難,因為推理小說並不只是一個解謎故事,「比解謎更重要的,是要為故事找一個主題,去探討這個主題,一層一層地讓讀者思考。找到這個主題是最困難的,就如我去教寫作班,我可以教同學寫作技巧,但沒法教同學如何找到故事的主題。」

推理空間—本土再造:《重慶大廈的非洲雄獅》——專訪譚劍、張飛帆

具香港傳統特色的家族壓迫

而譚劍在《姓司武的都得死》中講述的主題,是香港的「丁權制度」與當中的儒家文化、思想,「丁權制度」即是香港容許原居民的男性後人可在認可範圍內興建丁屋的政策。《姓司武的都得死》的故事,講述在大嶼山圍村之中,一個姓「司武」的大家族,發生了一起滅門謀殺案。在調查案件的過程中,逐漸揭露在傳統的大家族中,各種階層的壓迫、對女性的不公,以及人性的扭曲。譚劍說,他一直都很希望寫關於丁權的故事,但不知如何入手。直至在疫情期間,他看了很多韓國和日本的小說,包括村田沙耶香的《便利店人間》,與趙南柱所寫,被改編成電影的《82年生的金智英》等等,書中的主題同樣涉及傳統家庭、文化觀念對於女性的壓迫。「不論是在韓國、日本、台灣,都有這種男女不平等的現象,我想可能與儒家傳統有關。香港雖然相對開放很多,男女不公沒那麼明顯,卻存在一種丁權制度,當中的重男輕女,重視嫡系血緣,正是這種傳統的體現,令我想寫這個關於丁權的故事,講述制度背後的思想、文化。」

台北國際書展大獎評審形容《姓司武的都得死》這本書,「透過香港特有的丁權制度,鋪陳強烈的地域氛圍,增添異質色彩」。並且書中在推理解謎的過程中,劃破現代社會光鮮亮麗的表相,「揭露潛藏底層的文化暗流」。譚劍指台灣不少讀者,都是透過小說才知道香港有這種丁權制度,覺得很匪夷所思,但同時亦會很容易代入書中處境,因為他們自身的家族環境、原生家庭的狀況,亦如書中描述的家族文化十分相近。「台灣人與家族的連結,往往比香港更多,因為台灣地方較大,會較常見一家幾代同住,磨擦自然更明顯。尤其是女性,有所謂『媳婦熬成婆』的說法,意思媳婦在家族中只屬於身份低下的人,在家族中只能忍氣吞聲,不能有所異議。直到年紀大了,成為家庭中的婆婆,才能掌握權力。可想而知她們感受到更大的壓迫,而這種觀念與書中家族裡的女性處境亦有所共通。」

在《姓司武的都得死》之中,在兇案逐層揭露的過程中,發現小說不同角色都面對著各種源自於家族的、性別、階級的壓迫。譚劍記得台灣推理小說作家李柏青在讀完《姓司武的都得死》後,「他說在小說當中,感受到有很多掣肘、很多壓迫,他感覺到我有些東西我想寫,但沒辦法寫出來。只用這種形式去寫。不能直接寫的東西,我要用曲筆去表達我的想法,但亦很荒謬地,因為我不直接寫,反而可能更有藝術成分,有一種距離的美學。」

除了外在的掣肘,壓迫,亦是譚劍創作這本小說時的心理狀態。這本小說創作於疫情期間,譚劍本身患有免疫系統長期疾病,在疫情時面對嚴重的疫病風險,完全無法出門。他只能困在家中,面對不可知的未來,無法探望親人。譚劍形容,在這段時間承受巨大的精神壓力, 寫作是他唯一的舒壓方法。於是他用了半年時間,在家專心一致地完成了這本小說。但即使疫情減退,社會「復常」,這種被困與無力的感覺,仍然縈繞在香港社會之中。這種壓迫的狀態,亦被他寫在小說之中,成為小說中的一種「香港特色」。

讓世界看見的香港故事

譚劍近年除了自己創作推理小說,更開始整理香港推理書目,蒐集自21世紀後的香港推理小說,整理出香港推理小說的「系譜」。過往推理小說在香港並不如日本、歐美般盛行,即使隨著日本推理小說作家東野圭吾、宮部美幸等作品被影視化,日本推理小說在華文界引起熱潮,推理小說在香港仍不太受重視,被認為只是一種消閒讀物。譚劍指過往香港學校亦不會鼓勵學生閱讀推理小說,「他們會覺得看流行小說,對同學的文字、寫作沒有幫助。」他記得曾經入學校講述科幻小說,有外籍學生向他表示,過往在美國讀小學時,學校會向他們鼓勵閱讀科幻、推理小說。「這就是我們的教育和歐美的教育的分別。我們經常問,為甚麼學生不喜歡看書,不喜歡看文字。原因很可能是我們的教育出了問題,讓學生覺得只有深奧、晦澀的文學作品才值得閱讀。」

直到陳浩基在2014年出版《13.67》,在不重視推理小說的香港有如平地一聲雷般出現,小說在港台兩地反應熱烈,被電影公司購下版權,更成功打入國際市場,創下華語書籍史上最快售出外文版權的紀錄。他在2017年出版的《網內人》,亦被改編成韓劇,令近年推理小說在香港開始受到注視。陳浩基與譚劍都有份參與的《偵探冰室》系列,更是打正旗號,創作以香港為背景的推理小說。譚劍指,所謂香港的推理小說,是要捉緊香港獨一無二的元素,讓世界的讀者能從小說中看見「香港」。「作品愈本土,反而愈能面向國際。」在《姓司武的都得死》中,譚劍所講述的主題,正是圍繞香港獨有,因殖民地歷史而出現的丁權制度,而這亦成功吸引到台灣讀者的目光。「例如我在《姓司武的都得死》中對儒家思想的探討,是歐美作家不可能寫出來的,因為他們沒有這種文化。要寫香港的推理小說,便要想有甚麼是香港獨有的,那就是香港推理小說的特色。」

除了在小說中寫出香港獨有的歷史和文化,寫出香港制度與壓迫,譚劍堅持要寫在小說之中的,還有香港的語言。《姓司武的都得死》雖然大部分文字都是以書面語寫成,但部分角色對白譚劍刻意以廣東話寫出,有時更會夾雜英語,因為這正是香港人特有的說話方式。「廣東話是一種可以用文字寫出來的語言。既然如此,我為何不在小說中,去保留我自己的語言呢?正如莫言、賈平凹這些大陸作家,同樣會將方言放進小說之中。」以廣東話寫作,他當然亦會擔心台灣或者其他華文讀者看不明白,因此書中的廣東話對白亦會配以註釋,解釋句子意思。「我希望這件事不是只有我去做。如果香港作家都在他們的作品之中,有意地加進廣東話,台灣讀者也會逐漸習慣,知道是甚麼意思,從而將我們的文化,傳揚到更遠的地方。」

尤記得去年七月升中派位放榜時,一位獲派傳統名校的小六學生被傳媒訪問,被問及將來志願,她的答案並非醫生、律師或者高官,而是作家。這個答案卻換來網民各種冷嘲熱諷,甚至說香港沒有作家能寫字維生,做作家只能淪為文妓。但就在他們忙於嘲諷一個小學生理想時,香港的推理小說已衝出香港,陳浩基、譚劍的小說先後在台灣獲獎,真正是「以作品說話」。「我希望香港的推理小說,能夠像香港電影一樣,能讓世界的讀者看見我們眼中的香港。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐