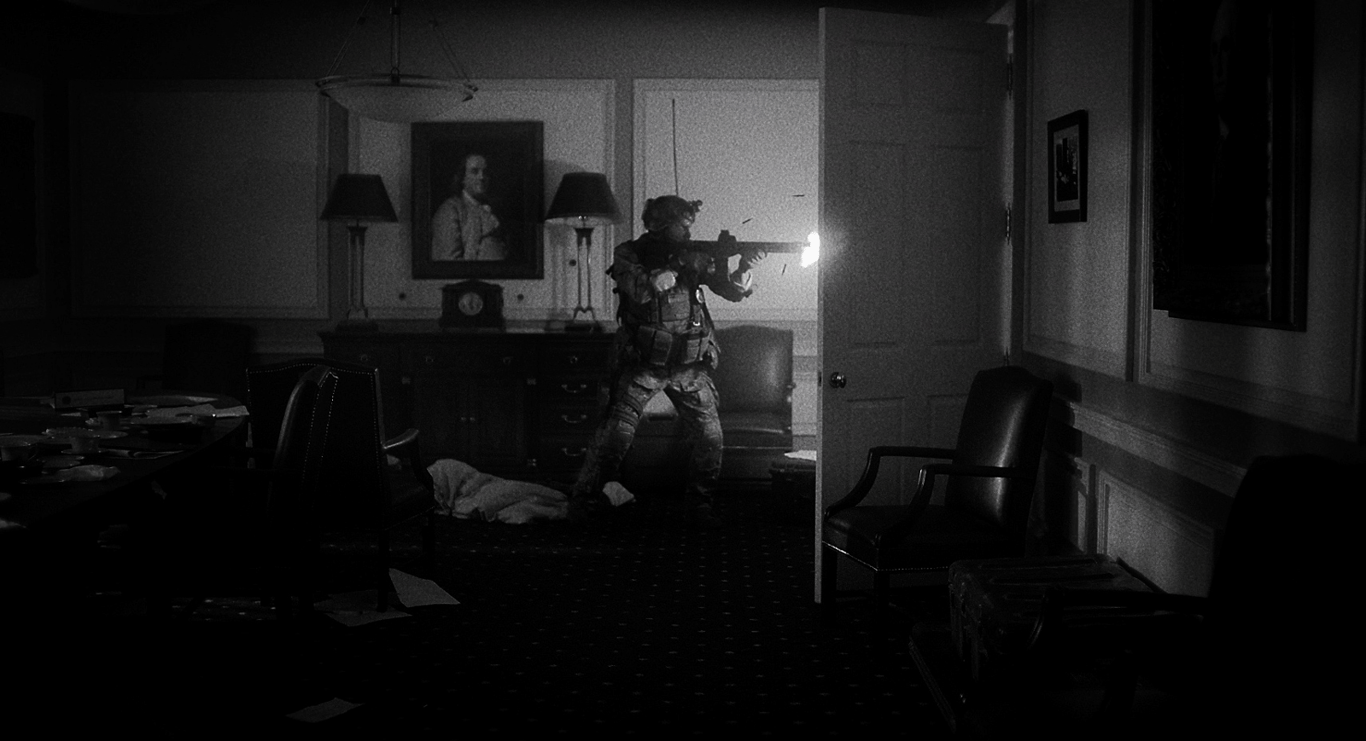

《美帝崩裂》:恐懼的代價

文|陳廣隆

當今世道紛亂,國際間戰雲密佈,常有人預言終局將近;同時假新聞充斥網絡,有相有片未為真,人心分化,各自只相信自己願意相信的,互相攻擊愈來愈烈,和平溝通之路似乎愈來愈遠。在電影創作上,探討這層世道人心的作品一直不乏,但敢於想像且拍攝自家國境的未來內戰的,Alex Garland 導演的《美帝崩裂》(Civil War)確是罕見而具野心的作品。

Alex Garland 不是新鮮的名字了,在寫小說、做編劇、任導演三方面都有成就的他,最為主流觀眾熟悉的,應是他為 Danny Boyle 編寫劇本的《28 日後》(28 Days Later)。如今回看,這部喪屍類型敵托邦世界電影寫的雖然是「外部」的威脅(病毒),實際上已開啟了他對資本主義世界、唯利重私社會的控訴,到末段對武裝勢力的獨裁、殘暴、厭女等等劣行的描繪,也貫徹他後來對男性暴力的思索,包括反英雄式動作片《新特警判官》(Dredd)的劇本創作。惡人當道,以暴易暴有時候似是有其必要,但沒有制衡的暴力終會衍生極權;Alex Garland 想寫的不只是對應「外部」敵對者以後無法制止的軍事集團或宰制策略,反而是對社會現存的「內在」制度和思維中隱藏的暴力基因的思考。

美國政治近年爭議不斷,極端思想越演越烈,暴力事件無日無之,自然是 Alex Garland 關心的對象。即使是以娛樂為先的超級英雄片,也有對排外思想和獨裁復闢的警惕,例如《神奇女俠 1984》(Wonder Woman 1984),對社會亂象更有責任感的創作者自然希望作出更嚴肅的討論。同年 Garland 開始《美帝崩裂》的劇本構思,翌年美國發生「國會山莊事件」,更激發了創作者的憂慮。極端的政治思想發酵,兩極化的長期對立,盲不溝通,終將「內循環」引出極端暴力的行徑,意識形態的「內戰」,似乎一觸即發。

Garland 接受《紐約時報》(The New York Times)訪問,他認為今天的世界沒有比四年前更好,人民互相恐懼更甚,兩極化依然持續,也無抗衡、化解之道,將現況延伸推端至極致,就是「內戰」的想像(I think civil war is just an extension of a situation. That situation is polarization and the lack of limiting forces on polarization.)。電影如今虛構的未來「美國內戰」,固然是誇張化的幻想,但政治寓言從來不求寫實,作者創造極端的新世界,要試驗的是人性在殊異制度下的想法和行為。他刻意不複製現在的政局,也不說明內戰如何發生,例如他虛構出連任三屆的美國總統(根據「美國憲法第二十二修正案」,美國總統只能擔任兩屆任期),怎樣成事,他不作補充,只提過他曾空襲美國平民(但不知是內戰發生前還是之後的事情),換句話說是對自身國民的屠殺,引發出誓要將他拉下台的軍事反抗,在這情境下,今天政治主張撕裂嚴重的德州和加州,竟然聯合起來揮軍華盛頓。

Garland 的目的,自是不希望觀眾以為他只想諷刺當今政客。正如《神奇女俠 1984》有明顯的對當時的美國總統特朗普的挖苦和戲謔,就被支持特朗普的觀眾抨擊是左膠電影,忽略了故事中對傳媒被政治干預、財團操控的警號。對 Garland 來說,德州和加州的意識形態上的對立狀態,令人只看見其不同,其實隱伏著更深層次的相似︰對現實的不滿、對暴力的嚮往、對還擊的願望。是「不信任」產生暴力,而不在於主張的是非對錯,後者總可越辯越明,但如沒有辯論溝通的基礎,對錯根本從何談起。

因此 Garland 沒有將「內戰」的重點,放在參戰各方——這不是「南北戰爭」(1861-1865)的簡單複製,更不是《美國隊長 3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)那種二元浪漫消費,這場「美帝崩裂」是多方混戰,永遠沒有勝者(故事中有角色就說,待哪一方佔領了華盛頓,內戰爭奪才真正開始)。他真正想討論的是即使事情已殘酷、淪落到回不了頭的戰爭地步,仍是有著如遠星般稀微的希望,那就是傳媒和記者的角色。

那是個怎樣的回不了頭的地步?不少評論都說《美帝崩裂》令人想起《現代啟示錄》(Apocalypse Now),他們說的自然不是電影的內容深度和藝術成就,而是那種戰場荒謬的推演、戰爭迫力的呈現,Garland 著實拿捏得相當出色。可是今天的情況畢竟不是數十年前的越戰,Garland 要寫的不是美國的自大和戰爭的虛無,而是對暴力的盲目、非我族類的殘忍。《28 日後》的武裝勢力,固然邪惡,出於對死亡的恐懼、食物和性慾的貪婪,放棄了人性的思考,畢竟有理可循(假如喪屍消失,他們也許會停止惡行);《現代啟示錄》的美軍對敵人毫不手軟,超乎道德底線,對手無寸鐵的平民也鮮有無端殺戮。《美帝崩裂》裡的極端「美國主義者」,既有強烈的白人至上主義,也有純粹以出生地界定敵我的本土思維,卻是以絕對暴力作種族消洗,遠遠更為可怕。到了這個地步,人人執著「誰來打我,我就打誰」的想法(見主角群被狙擊槍威脅那一節的軍人對白),自不奇怪,但也竟有小鎮如鴕鳥般埋頭入沙,以為可置身事外,其實同樣是靠對外的暴力維持「和平」。這樣看,《美帝崩裂》的恐怖荒謬感,就比前人更戰慄心驚了。

既已可怕得這麼絕望,Garland 從記者的角度出發,寫他們如何渴望見證歷史,甘願冒性命危險記錄和報道真相,是否只是一廂情願的美好幻想?亂世真可憑真相撥清雲霧嗎?今天「假真相」充斥,人人只相信自己版本的「後真相」,誰還願意求驗真相,而即使真相在前,誰又能確保觀眾會相信?Garland 倒也不是天真得無視實況,在電影中他對記者的良莠不齊、動機不純,並非沒有反省(包括本地觀眾無不看得既可笑又可悲的「香港」記者的命運),而故事對小女主角從初生之犢、恐懼徬徨到輕率冒進,描寫得極細膩,也對追蹤歷史發生現場的興奮快感,不無戒懼之情(影響到 Kirsten Dunst 的結局)。Garland 決非樂觀主義者。可是他應該相信,無論民眾是否仍在乎真相,至少真相在現場,始終有去記錄的必要。真相後來也許會被操弄、被誤解,但只要被記錄,它還是有頑強地被還原的內在衝動。在現實中、在電影中,確仍是有無數記者不怕犧牲,有人倒下了,立即有人願補上。這幾年來世界上的各地的戰亂,不是始終有記者在記錄,有心者在關心嗎?

那麼,電影中男記者最後似乎介入了事件現場的「訪問」,到底有何意義?美國總統羅斯福(Franklin Roosevelt)面對國家困境,有名言︰「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身」(The only thing we have to fear is fear itself.);電影中的美國總統,卻是被恐懼迷惑、被恐懼控制,最終被恐懼籠罩,被攝進歷史的,也是恐懼的面孔。恐懼使人分化,恐懼使人暴力。羅斯福那句名言的後文是︰In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves which is essential to victory.;容許斷章取義,不談領導者,民眾互相的 understanding 和 support,始終是掃除恐懼的關鍵。這樣說大抵也許會被譏為理想主義,但除了袖手等崩裂,在亂世中如何自處,始終看觀眾個人的選擇。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐