劉鐵民 X 陳巧真 | 一個人的社會

巧真是在拍攝一個關於家人的紀錄片時,想著也拍攝點流浪漢的素材,碰到了劉鐵民,他是其中的一位。 但只有他重新找到陳巧真說,上次那張照片拍的不好,想重拍一張。 他換了張塗鴉,上面重新解釋了他的出生,就這樣巧真與劉鐵民斷斷續續互動了7年。 2018年他們開始合作拍一部小電影,電影拍到一半人失蹤了,到處打聽不到,直到在新聞中看到他,是被法院檢控,他去領綜援時被社工告發了。 警察拿著視頻證據光碟找了他一年,懷疑他參與了某次大型的社會運動。 因為在監控的視頻中,總能發現他的身影,但諷刺的是,他是流浪漢,本來就生活在街上。 只是在這樣的情境中,他才意識到自己被需要、有歸屬感的存在,而結束之後,又被排除在外了,不是在監獄就是在某個城市的角落。巧真與劉鐵民斷斷續續互動了這麼多年,這個原因我想我們能夠在現場展示的繪畫中感受到一些,那是巧真與劉鐵民在合作短片時的日記與塗鴉。 在她自己上一個紀錄片中,巧真拿著家人的相冊,談論著她的成長與記憶,在那平淡的講述後面有著讓人無法想像的個人命運。

——滿宇

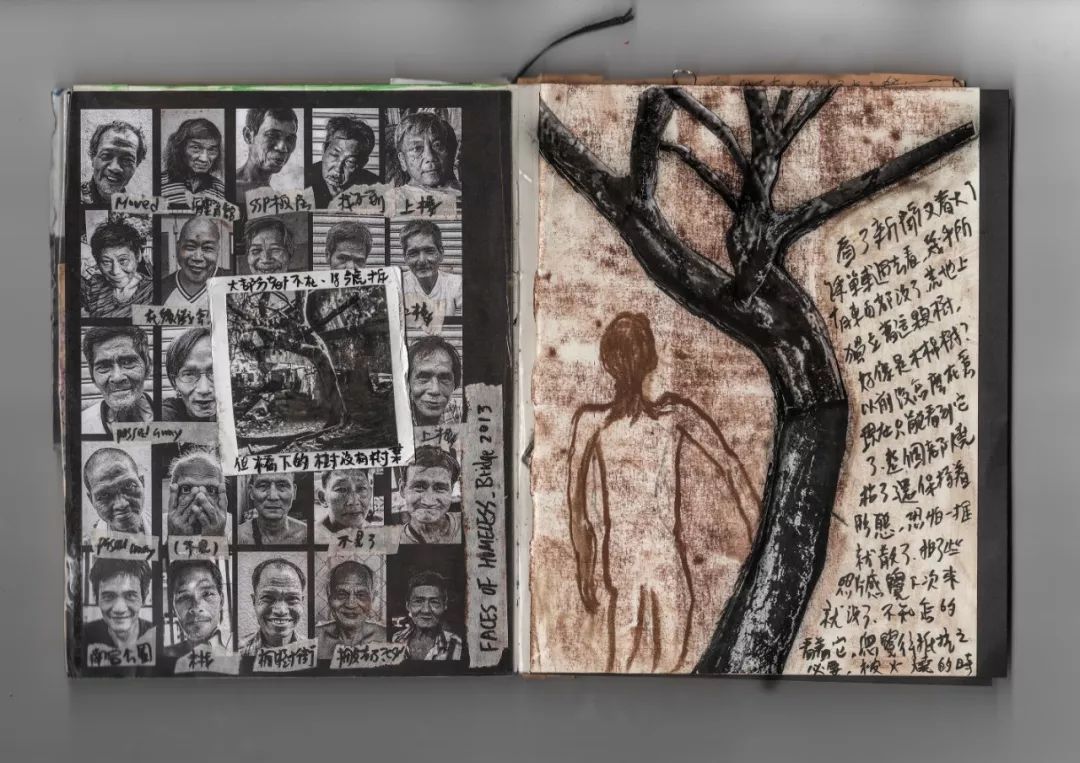

橋下的人

香港九龍區,一條叫西九龍走廊的行車天橋,長約3750米,是連接各九龍區的主要幹道。 橋上行車不絕,橋下陰影之處,則住了很多無家可歸的人。有些人聚在一起形成一個社區,也有些人,在杳無人煙之處獨自生活著。

認識劉鐵民,正在這樣的一條橋底下。

2013年,當時我正在拍一個關於自己家庭的紀錄片。 糾纏在各種關係中,我搬了出來,租了一間劏房自己住,就在西九龍走廊的旁邊。為了平靜內心的躁動,我常在家附近流連。那時候,我參與了一個和「家」有關的攝影計劃,我就想起了他們,住在橋下的人。

劉鐵民和他的鐵車

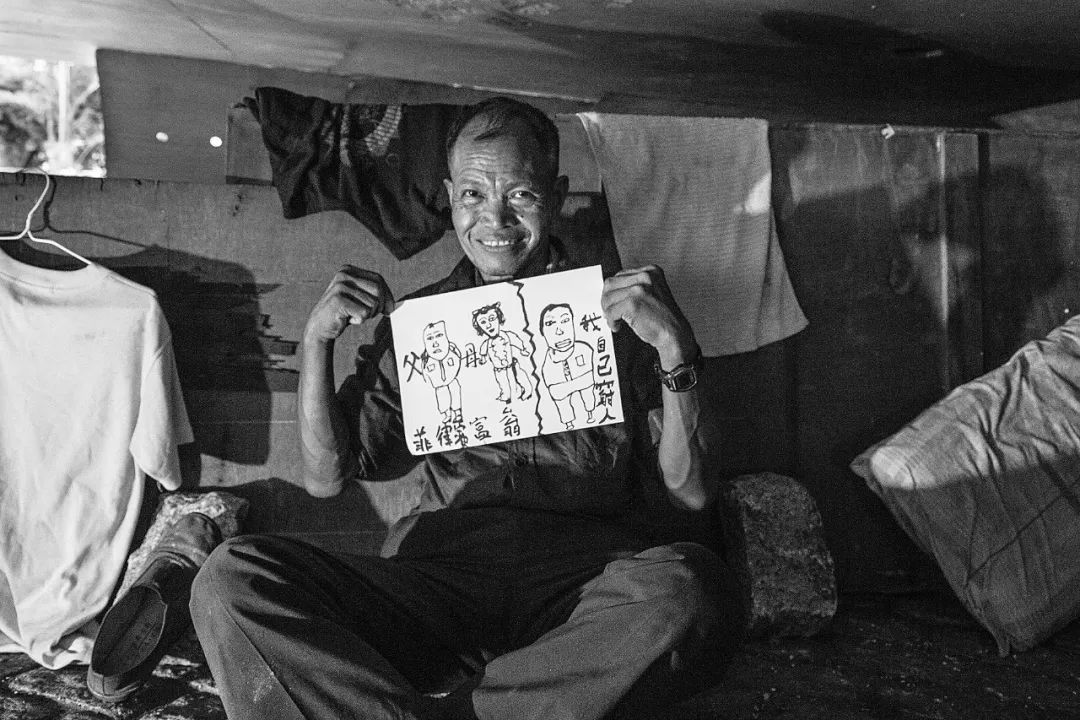

在不斷的來回我和他們的「家」之中,我認識了很多人,並邀請他們畫一張關於家是什麼的畫。 而劉鐵民是唯一一個,畫了兩張不一樣的畫的人。

那時候我在和別人在聊天,他拉著一架堆滿各種膠袋的鐵車走過來,在不遠處坐著。我沒有太關注他,偶爾看見他在本子上寫東西,寫了好像很久。後來再碰到他,我就走上去和他聊天。他喜歡看報紙,通常都是前一天別人扔掉的報紙。一些悲劇性的新聞事件,他會把一些細節記下來,重覆念幾次或者寫在本子上。我很喜歡和他聊天,感覺他沒有把我當成一個「社工或義工」(雖然我本來也不是),而是一個聊天對象。

後來我和他比較熟了,就找他畫畫。我在做這個項目的時候就決定用畫畫的方法去進入。如果他沒有主動訴說自己的背景和家庭關係,我不會輕易問及一些家庭的問題,畢竟每個人的露宿的原因都不一樣,也不是每個人都能進入這樣的談話。有些傷害是幽微卻深遠的,我害怕陷入這樣的情緒困局中,所以直接叫他畫畫,從這些畫打開關於「家是什麼」的對話。劉鐵民說自己沒有家人,也沒有家,就畫了自己和身旁的一架鐵車,鐵車上放滿了他生活所需要的東西。

他說一個人沒有牽絆,過得快活,自由、滿足、肚子永遠不會餓。 說完從衣袋抽出一本巴掌大的簿子,上面記錄了一百二十個可以免費吃飯的地方。 另有一疊紙張,上面寫了他的推介,「有湯和生果,可不是每間都有。 」這些地方大部分在九龍,屬於新舊交替人口稠密的地區。

簿子還記錄了他的隨筆,包括各種俗語和詩句。 他翻開一頁,念道:「落魄莫問根由,最重要是活得自由。」他笑著,笑得時候眉目深陷在額頭上波浪般的皺紋裡,面容曬得干黑。

「從什麼時候開始睡在街上呢? 」我問。

「十七歲已經睡在油麻地榕樹頭了。」

「啊? 」我記得我當時的反應有點誇張。

十七歲開始露宿,是一個怎樣的概念?當時的我二十出頭,太多事情理解不了,也無法想像這是一種什麼生活。他坦然道來這幾十年來在哪裡吃飯睡覺,不用申請政府援助金又如何生活。 我問他為什麼不去申請公共房屋,八十年代只要等幾年就有單位了。他也只是笑笑,說露宿無罪。 當時我也受到很大衝擊,我接觸過的大部分露宿者都是沒有選擇才露宿,他卻是選擇了露宿。那個時候我才懂得開始思考,露宿是什麼,而我為什麼要拍攝這個群體?會不會只是出於一種獵奇、消費、帶著殘酷的目光去看他們?越認識更多的人,我就越覺得自己很幼稚和無知。我去挖出他們的內心,卻沒能為力處理他們溢出的情緒。處於這種糾結中,我問我自己,為什麼非要嘗試走進無家可歸的人當中,去探尋他們的「家」呢?我沒有給自己答案,隱約之間感到一份暗湧匿藏在體內。

後來再碰到劉鐵民,他說要重新畫一張畫,然後開始說起了他的「家」的故事。

劉鐵民的第二幅關於「家」的畫

他於菲律賓出生,一歲多被賣到福建。 跟著養母生活到十一歲。 後來養母舉家移民菲律賓,他被留了下來,那一年他十七歲。

「因為沒有任何親人,也沒有『正常』的能力,就開始流落街頭,打著散工過生活。 」那「正常」的能力是指說話。 他說自己五十歲以前都不會說正常的話,句子中的詞語邏輯都是錯亂的,因為以前被母親打壞了腦子。 四十多歲努力讀書練習,才慢慢能夠和別人溝通。

「能說說你的母親嘛? 」

「我母親性慾很強。 」

這是我從他口中聽到描述母親的第一句話,這讓我閃回了自己童年的一個畫面。 劉鐵民的母親是個性工作者,小時候劉鐵民就常看到母親和不同的男人做愛。 「因為很多男人對我母親很不好,所以她就發洩在我和姐姐身上。 」

童年常被打,又被限制不能外出交朋友,劉的童年應該過得很悲慘。

我問他為什麼忽然要再畫一張畫? 他就說自己不是孫悟空,不是石頭爆出來的,他也有家人,而且...... 他停頓了一下說,其實畫鐵車是沒意思的,那個是撿回來的東西,丟了也沒有所謂。

這是他重新畫的一張畫,左邊的是他的父母,寫著「菲律賓富翁」,右邊的是他自己,寫著「我自己窮人」。 中間畫了一條黑線隔開。

他說母親跟一個有錢人走了,「從此就沒有任何關係了,不過本來也沒有什麼關係,我是買來的東西,用完就不要了。 」

我記得當時問他為什麼特別用「富翁」和「窮人」形容自己和父母。 他只是呢呢喃喃,說什麼社會不需要窮人。 當時的我還問他我可以做些什麼嗎? 他又皺起眉頭,說窮人生活也很好,沒有太多慾望也沒有煩惱,所以不需要別人幫忙。 我才覺得自己其實很驕傲,帶著殘酷的目光去看他們。

這是我們在公園聊天時的錄音,劉鐵民說起自己的童年,沒有悲情,像是陳述一個久遠的故事。 但這段對話卻讓我回溯了自己的童年,同樣也是在一種不安中走過。

在幼年有記憶之初,我就和我外婆住在一起。 由於我外婆每天都跑麻將館,所以除了和村裡的人一起玩耍,其他時間都蠻孤獨的。 後來又陸續轉換了幾個家庭寄住,常常感到自己被排斥,拍照的時候特別明顯,我永遠在景框外。 我常常很安靜,別人對我的評價是很聽話很乖巧,沒人知道我的内心如此焦慮。

「我是多餘的。 」

其實童年的許多事情都忘記了,只有這個想法一直埋藏在記憶里。 我記得小時候我有一本日記。裡面寫了很多亂七八糟的東西,但這樣的一本私密日記讓我感到安心,能讓我安放無處可放的情緒。這種習慣一直到現在。後來長大後來到香港,和自己的家人團聚。一家六口住在一個狹窄的房子里,沒有一處私人空間。面對一個新的世界,我投注了所有的熱情。我開始變得叛逆,成績差而且常要見家長,可是我很開心,覺得自己已經脫離過去,成為一個新的人。 就這樣我交了很多朋友,卻和家人保持距離。直到有一年過新年,我回到了一間童年曾經住過的房子里,看到了一面牆的塗鴉,我認得自己那些歪歪斜斜的字跡,忽然各種情緒像浪一樣湧過來,彷佛全身濕透,呆在房間里像回到了小時候。 我以為我建立的界限很堅固,原來只是一道幻影。

好幾年來紛吵的家庭讓我很排斥這種關係。在讀大學的時候我已經決定搬離家。搬來搬去,感覺依舊漂泊。走近無家可歸的人當中,讓我更能體會這種感受,很多人提醒我女孩不要獨自做這樣的事情,我是有恐懼,卻不知道為什麼又感到安心。剛開始做這個項目只是覺得可能有什麼社會意義,後來才明白,或者是為了返回我自己。放大那種從前被藏匿和偽裝的感受,讓從前模糊不清甚至面目全非的「我」慢慢清晰起來。

在「橋下的人」這個項目中,有些哀傷都來自童年,有些憤怒關於家人,我也試著去理解,家是怎麼樣的一種精神大廈,我們又是如何去建構它。

劉鐵民在畫第二張畫的時候說到五十多年前,父母離開的那一天,他走了出門卻不知道去哪裡,一直在街上反覆的走,他感到自由,又感到失落,最後停在油麻地的那棵大榕樹下。

從「自己和鐵車」,到「自己和父母」,我不知道他為什麼會有這種變化,可是在他第二張畫的時候,看到他畫得更認真和仔細,在卡通化的人物下,我努力想像他童年的模樣,想像他也曾經是個嬰兒,被母親抱在懷裡的畫面。 看到這樣的一個畫面,感覺在迷茫中,摸到一座房子。

我的紀錄片

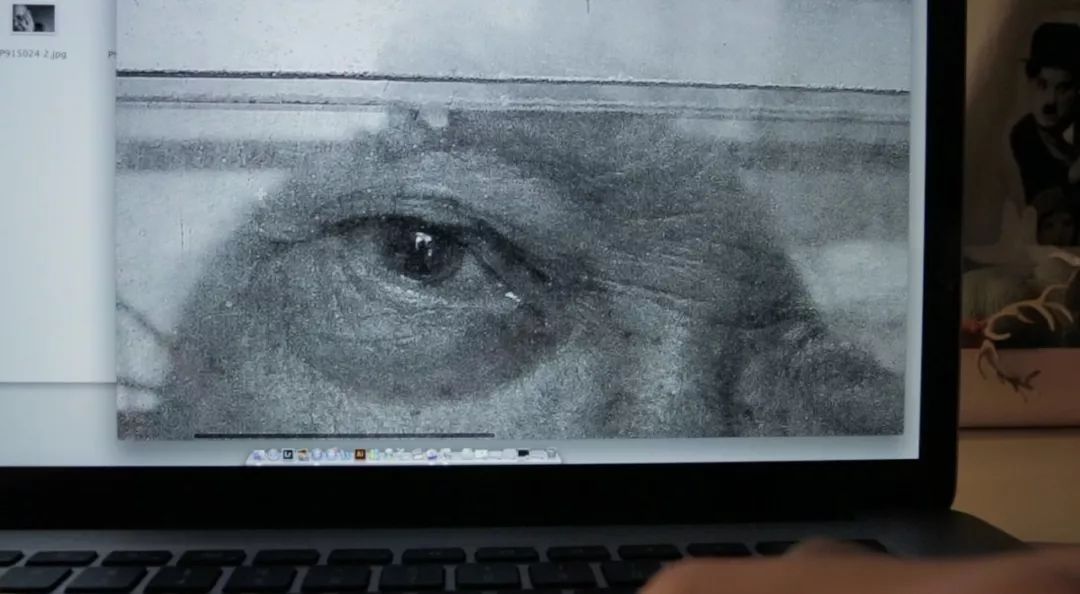

在完成拍攝「橋下的人」之後,我發過這樣的一個夢:在一處廣闊的平原上只有一個房子。我在裡面四週一片黑暗,我感覺有某些東西在動可是看不見。想開燈,有很多燈掣可是全都沒有反應。我呼喊著然後抬頭看到天花板上有一雙眼睛看著我。是一雙很大很大的眼睛,我不敢多看一眼。開不了燈我就想開窗吧,可是找不到窗。我就在夢裡跟自己說,是在發夢,你想像一個窗出來。窗口出現了我跑去打開,一陣風吹進屋子亂動,但窗外也是一片黑色,我很害怕。我就說找門吧,想像一個門出來,我在黑暗跑來跑去,忽然前面有一道門,我衝出去有一點光進來,我往後看了一眼,屋裡空空的中間只有一張很大的木床,周圍都佈滿了灰塵,我就醒過來了。那是我父母的床。

為什麼要寫這個夢出來呢?我不知道,我就想到它了。後來我大學要交畢業作品,我就想,畢業以後可能不太想回家,不如就拍自己家吧。我就開始了拍攝關於家庭的紀錄片。

在拍攝中,我開始去問一些我以前不敢觸碰的問題,我問父母的冷漠和缺席,背叛和暴力,我問他們了不了解我的童年?我提問,可是我沒辦法向他們訴說什麼,我沒有這個勇氣。這個過程很痛苦,包括我的父母,我的行為深深地刺痛了他們,他們同樣沒辦法回溯過去。迴避或拒絕,是他們唯一能做的事,既沒有阻止我拍攝,也沒有離場,只是在景框裡,背著我沉默不語。我們始終無法共同凝視這段不堪的過去。這些沉默的背影,是如此平凡的軟弱,而拿著攝影機的我,又是如此冷漠,幾乎有種對抗的意味,這種對抗回應了我常年積累的悲鬱,也看到了父母隱藏的陣痛。我放棄了拍攝,放棄了梳理複雜的家庭史,只想打開一個被掩蓋的井口,揭示它的狀態,破敗和污濁,讓它在鏡頭之下顯示出來,包括自己的扭曲的倒影。在這個過程,我才重新認識了自己,確認我是這樣的一個人。

劉鐵民遷徙式生活

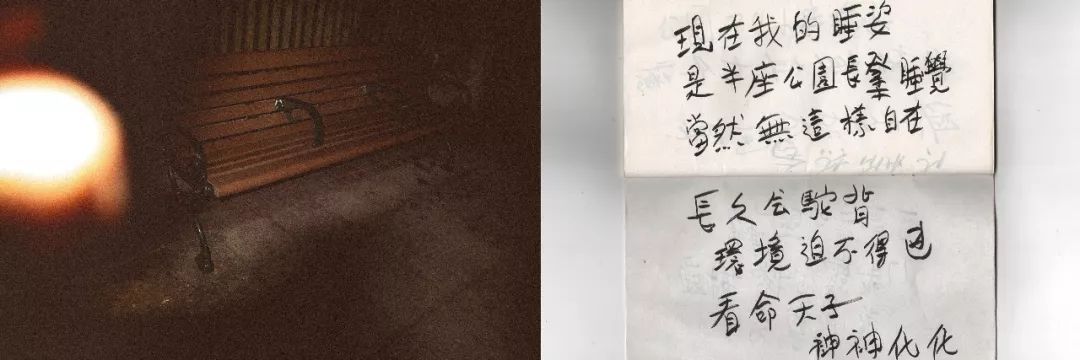

一年後,我交了畢業作品,感覺自己變輕鬆了,也不想再住劏房了,就和朋友合租一個唐樓單位。 那裡旁邊有個小公園,劉鐵民就在那裡睡覺。

就這樣,在往後的日子,我們常碰到面,我有時會找他幫忙做一下搬運的工作,這也是他平常賺錢的方式。 從十七歲到七十三歲,他幾乎睡遍了香港十八區。 在七十年代時,九龍仍有很多唐樓,街道仍然很闊,公園仍然很舒服。隨處拾來一些木板搭成小屋便是家,這個家還能維持好一陣子。天氣熱就住進公園的涼亭,喝啤酒看人下棋好不寫意。那時候他做清潔工,隨處躺下來休息也沒人理。八十年代,工作很多,他賺了很多錢,還幫劉德華的公司做過保安。他租住了一間在大角咀的板間房,才二百元。但最後敵不過木蚤的纏繞而回到街上。他喜歡睡在街上,通常是唐樓梯底,人來人往,能看見各種各樣的人,總會和什麼人談上幾句話,時間久了也能認識幾個朋友。

但是現在,很多地方已容不下露宿者,政府有各式各樣驅趕露宿者的方法:灑臭粉、淋水、強光、橋底加裝石礅等,權力遍佈了所有空間。他不能隨處找個「家」席地而睡,又不能安頓個人物品,所以他找來鐵車,放上被子和雨傘,就有了一張遮光遮雨的流動睡床。當香港所有公園的長椅都加上了鐵條作間隔時,他也習慣了坐著睡去。香港的公共空間不斷的收縮,一般市民的休閒地方也不夠,自然就排斥露宿的人。露宿者的社區也只能存在於遠離民居的行車橋下。在公共視野裡,他們是散落在暗處不被看見的人。劉鐵民曾住過橋下、碼頭、隧道、運動場、殯儀館、公園和麥當奴等。 問他住哪裡比較難受,他說老人院排第一。

在他六十歲的某一天,他在街上睡著朦朧,忽被一個「好心人」叫醒並送去了護老院,那個「好心人」就是院長。院長幫他申請政府資助,然後得到的資助全部用來交了月費。他和十九個人住在一個不到1000呎的空間里,吃的很差,刷牙沒牙膏,如廁只能用兩格的紙巾,每天陪著院長看股票,被餵吃不知名的藥物。他說那不是監獄,是地獄,裡面的老人都癡呆了。 他也沒法逃出來,因為大門裝了密碼鎖。兩個月後,他覺得生不如死要變神經病了便張口大叫。 他「撕裂喉嚨」的叫著救命,一直叫了半天,直到院長受不住就放他走了。 門一開,他連身份證也沒有拿就跑了。

他走到警察局補領身份證,跟警察說要去老人院抗議囚禁他,警察說一個人抗議沒有用,抗議要很多人才有用。 他就打消念頭,一無所有,重新回到了街上。

在我和劉鐵民的相處過程中,他從來不是被動、痛苦,或孤獨的。 我覺得他是很自由的生活著——這種自由是無論在什麼樣的情況下,都能找到生活的尊嚴,即使排隊取飯吃,他也不會乞討求憐。 他也沒有叫我幫助他脫離露宿生活,反倒是帶我去了很多排隊吃飯的地方,住了一晚避寒中心,吃了兩個免費的杯面。一開始我也只是好奇,有點像是體驗露宿的遊戲。後來瞭解他多了,我才開始去思考,這樣的人生,在追求著什麼,或者沒有在追求什麼。 背後又有多少是身不由已,又有多少是自己的選擇。

在2014年,我和很多人一起經歷了一場無疾而終的社會活動。在現場,我有時候會碰到劉鐵民。他總是一個人安靜的站在群眾邊緣。我們聊了幾句后又各自淹沒在人海中沒有交集。雨傘運動結束以後,我整個人很茫然,有段時期很沮喪,常不知道自己在做什麼,沒有焦點,日子卻過得很快。不知如何脫離這種無邊無際的狀態。有一次,有朋友邀請拍個短片,題材內容不限,我就想把這種情緒拍出來。一開始是想去同樣有這種情緒的朋友家拍一個鏡頭/一種狀態,組成一條短片,但是沒有人願意,我就只能寫劇本了。因為本來也沒打算要講一個什麼故事,只是想拍一些徘徊在失意之中的人,在這個城市的角落,那些混亂幽暗的地方,用各自的方法,訴說自己最卑微的生存企求。寫的時候不自覺的把很多關於劉鐵民生活的經驗寫了進去。 後來我就直接找他,和他談起了故事。

我常常想出一個東西來,帶著某種情緒,然後他心中相似的事情就被喚起。在我們這種相互交換的過程中,日常語言的表達很容易產生誤解,也很難觸及到心理層面的東西。我們就用類似畫畫的方式來建構一個圖像,比如在什麼空間,有什麼人,有什麼行為。透過視覺化去表達,或者大家有不同的理解,卻共享了某種情緒。

劉鐵民當保安的時候常會碰見半夜有人在暗處做愛,他覺得他們很不道德,卻又忍不住偷窺。 他覺得女人都像他母親一樣,性慾很強,對於母親,很多事情他都忘掉了,唯有她赤裸著身體被人騎在床上的形象沒有褪去。

在我大概五、六歲的時候,在某家庭寄住,有一次母親來探望我。 我和她睡在一起,蓋著被子。 半夜有一個「東西」從被子下爬了上來,那是巨大的一團肉色物質,騎在母親身上。它就像某種肉色的動物或野獸,發出呼呼聲。我睜著眼睛,母親看了我一眼又轉頭向著「他」,跟他說我在夢遊,每天半夜都會醒來。於是,我像是收到某種指令,下了床來回走著。 床上的被子脹得像個汽球,上下鬱動,隨時會爆開。

這件事我一直記著,那是我第一次看到人的「另一種形象」。

劉鐵民說他童年都是在屋子裡過的,他不可以外出。 母親每天都接很多客,所以常聽到呻吟聲,很困擾。 於是我們從關於母親的意象出發:偷窺、虛擬、性、自由、捆綁,發展了這樣一個影片。

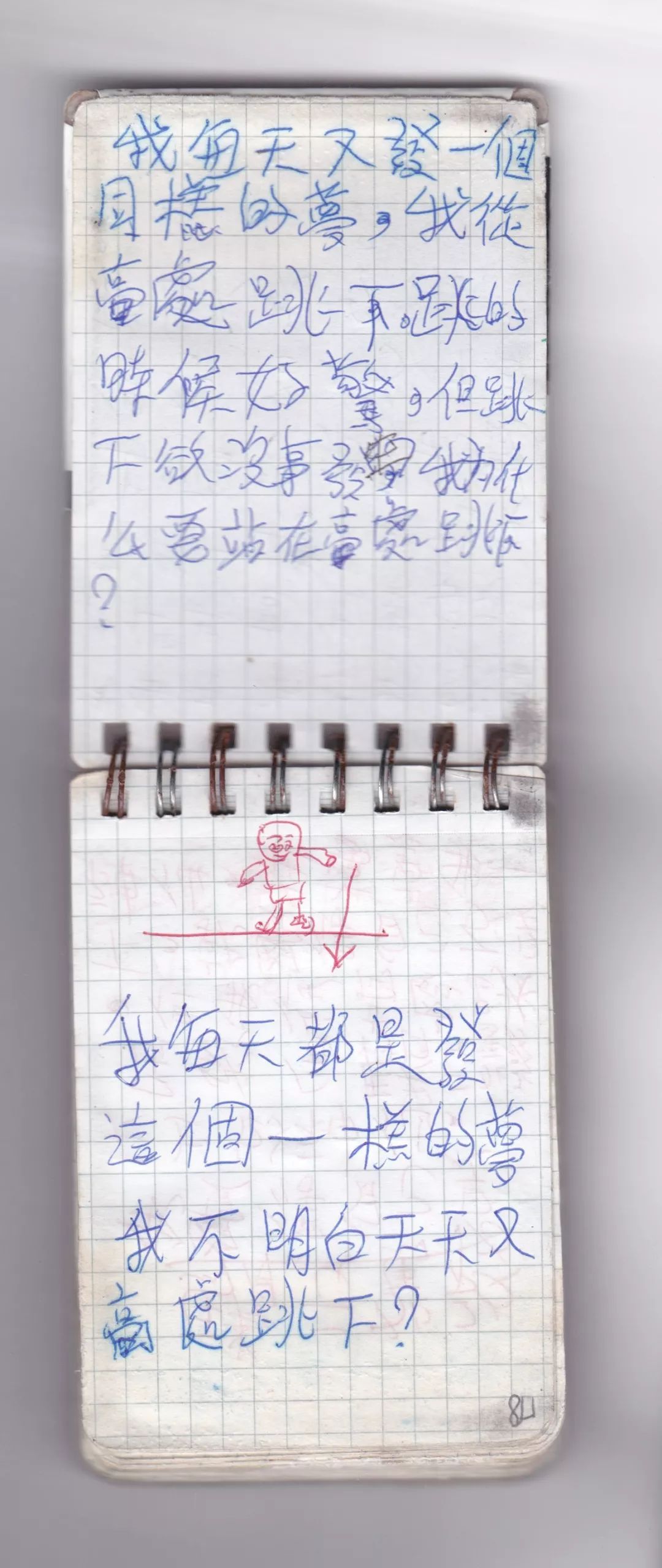

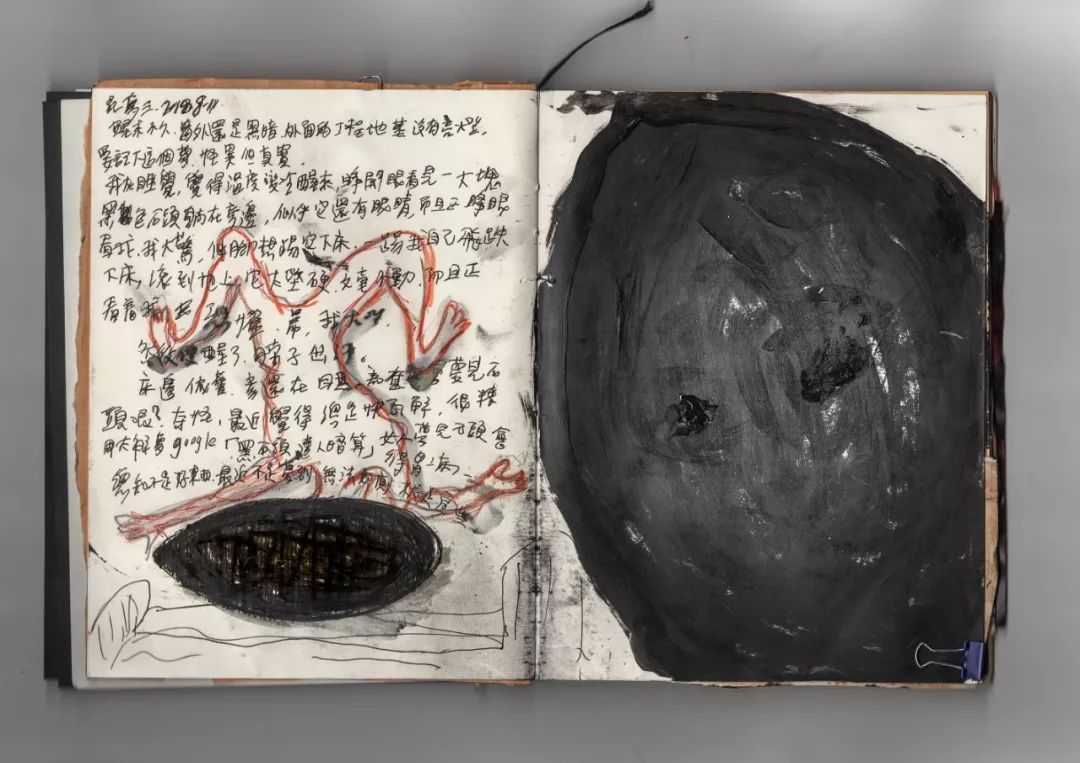

劉的夢境與筆記

拍完《無調人間》之後,我想拍一個以他為主要角色的影片,於是我走進他的日常,先以紀錄片的方式去理解他。

他翻開他的簿子,給我看他記下的一些夢和事情。

其中有一個夢,他反覆夢見多次:他站在高處想要跳下去,感到很害怕。到跳下來墜地的一刻,他飛了起來。劉鐵民說,如果睡得深沉,偶爾會發惡夢,但醒來就忘記內容了,只記得那種恐懼。

他曾夢見從高處墮下,夢見自己將死,夢見自己不能動、或飛翔、或穿越牆身。

他跟我說有一次他睡在碼頭的地上,睜開眼睛看到一隻沒有羽毛的白鴿子,它裸露著粉紅色的皮膚、眼睛黑黑的看著自己。他想要起來,可是不能動。他感覺自己要死了。鴿子是要來帶走他靈魂的,可是它沒有羽毛。他在想,如果它不會飛就不能帶走他的靈魂,那麼他的靈魂就會遊蕩在世上,像現在做人一樣。他很害怕,用盡力氣抖著身體,使了半天力也沒有反應。汗水包裹了他的全身,他覺得要暈過去了,就說試最後一次,不行也只能死去吧。後來他成功挪動了身體,那隻白鴿也不見了。從此以後,他就不敢躺著睡覺了。他本以為是夢,後來摸到自己全身都濕了,知道這是現實。

為什麼是沒有毛的鴿子?

他說起了耶穌受洗時白鴿降臨的故事,他相信白鴿是使者,帶領人的靈魂去安心的地方,如果死的時候沒有使者,可能會迷路。他說他並不怕死亡,只是害怕靈魂迷失在現世里永無休止。

我從來沒有思考過,死亡是什麼。 對他來說,死亡就是現實和魔幻的連接點,是他對虛無人生的一種盼望。

劉說他看過一個新聞。

一個穿著西裝的男人想跳樓,樓下聚集了很多看熱鬧的人,時間久了看熱鬧的人不耐煩了。那人男人就跳了下來,然後歪七扭八地站了起來,理了理染滿血的恤衫,和圍觀的人逐一握手,然後抖著嘴唇不知說了什麼就倒地死去,送到醫院內臟都爛了。

他說那個跳樓的男人很慘,自殺都被當成風景。我問他是哪個時候的新聞呢?他就說這樣的事幾乎每天都發生,他親眼看過幾次。

劉:「如果是我,就在一個沒人看見的地方死去。 」

我:「為什麼? 」

劉:「死在街上不好看呀,覺得你怎麼這麼慘。 而且發臭又影響到別人。 」

我:「那會去哪裡? 」

劉:「去一個安靜些的地方,我已經找到了,那裡有樹呀鳥呀和泥土,可以埋住自己。 」

一個人在將死之時走上山埋掉自己,聽起來很像是電影橋段。他選擇無聲無息的消失,無論他最後如何、有沒有這樣做,一個人到底是有什麼樣的人生經歷和心境,才會想著要這樣去靜待死亡的來臨。

在我們所見所感之中,有某些意象屢屢重現,在夢中經歷的焦慮和恐懼、人懸空的狀態、死亡的出現、它們與過往的經驗或微弱或強烈的相詰。這些內在的圖像有沒有某種連結,又是指向什麼,我難以說清其實也無從知曉。

流浪貓、廢棄的房間、森林、被驅趕、無聲無息的消失......

根據這些事件,我寫成了一個叫「在森林和原野」的故事,讓他來演他自己,我們還投案參加一個短片比賽,拿到了十萬港幣的製作費。

這個故事是關於一個人,在城市裡四處流浪,尋找可棲息之地。有一天,他回到橋底發現住處被火燒黑了,在一堆瓦礫中,他拿走了一袋東西,從此不知所蹤。

影片的拍攝在冬天的某個冷夜開始,那一天橋底要被清場,我們回到了現場,在政府的人來之前拍了一場戲。

在拍完這場戲後,我們失聯了幾天,再找他拍第二場時已經找不到人了。我每天奔走在九龍的街頭尋找他。找了一個月,終究沒有找到。他就失蹤了,為什麼呢?當時我很沮喪,不知道他出了什麼事,影片也沒辦法完成了,只能退出了當時的短片比賽。這種感覺很弔詭,本來要拍的故事是他在遭遇到某些事情之後無聲無息地退出城市,不知所蹤。這竟然在現實中發生了。

失蹤一年後,我一直沒有看到他。 直到一宗新聞。

這是一單佔旺的案件:

2018年10月26日,高等法院宣判劉鐵民判監4個月,即時入獄,劉鐵民不滿判決,決定上訴。

看到這則新聞,想起這樣一個事情。兩年多前有一次在公園看到劉鐵民,他拿出40多隻光碟給我看,說是警察拍他的影片。為了把這些光碟送到他手上,兩個警察在九龍找了他一年。 他嫌帶著麻煩想把它丟了,後來我幫他留著,我看了裏面的內容,人頭湧湧,要找出他的身影比玩「威利在哪裡」的遊戲還難。

當時我常常在旺角的現場,不知道他也在人海裡。 2014年底,雨傘運動結束了。我們都回到了日常,他回到了街頭,每天和以前一樣排隊吃飯睡公園。後來我看到新聞,找到新聞上站在他旁邊的義工,才又找到了劉鐵民。 本來有人幫他租了一個木板房,讓打官司的人方便找他。 他住了兩天又回到了街頭上。

我問他怎麼忽然失蹤了,他就說那天想去申請政府的社會緩助金,去了社會福利署,剛交上身份證,警察就來了,把他給抓走了。這才知道原來他被通緝了一年。他完全不知道這個事情,生活和以前沒什麼兩樣,身邊也沒有人對他說什麼,卻已經是通緝犯了。我問他在旺角清場的時候為什麼不離開呢?他說當時所有人都沒有離開,所以他也沒有打算離開。那為什麼要參與這場社會運動呢?他就說自己是香港人,那個時候所有人都是睡在街上,所以沒有人是露宿者,都是香港人。他感到他是大家的一份子。不再被標籤為露宿者,就像1989年一樣,只有在這些時候,他才找到自己的身份是什麼。

其實有沒有真普選,他的生活是差不多,回到日常,他依然是一個流落街頭的人,依然要靠本子上記錄的一百二十五個地方拿飯吃。每天吃飯餵貓,洗澡睡覺,也沒有和其他人產生太多關係。跟我也是一樣,片拍完了還是沒拍完,他都不是很在乎,他隨時可以離開,沒有人關注,孓然一身,四處遊走。

因為這宗案件他每星期要到警署報到,由於他沒有錢乘搭交通工具,都走路去警署,這對他的生活造成很大的影響,花去他很多時間,所以他說:「都沒有時間洗澡洗衣服了。」

根據他的記憶,這是他在法庭上的辯護詞:法官大人請不要浪費大家的時間,打完又打,浪費大家的錢,你知道我們的訴求不是藐視法庭,而是因為公義。所以我不會認罪,我們所有人都不會認罪。不如取個折衷的辦法撤銷我們的控罪,還我們一個清白,給自己一個尊重。

後來他缺席了最後一次的上訴庭,法庭宣佈判決他無罪。坐了13天的牢房,他恢復了自由。 他跟我說,在監獄里的生活其實過得不錯,飯菜都挺好,而且每天都有糖水吃。不過他還是習慣了自由的露宿生活,但可能會提早離開市區,到一個沒什麼人的地方生活,因為自己老了隨時會死去,他不想給人看到自己死在街上。

案件結束之後,他搬到香港靠近深圳的邊境上水區,就睡在一個殯儀館附近。我去看過他一次,感覺在這之後他變得更邊緣了,電話也不開。上水離那一百二十五個拿飯的地方很遠,大概他不想回到原來的生活中吧。 這之後我也很少見到他了。

一年多以後,我在金鐘又看到他,他弓著身在路邊拾著掉在地上的海報,重新把它貼在牆上。 那是最近的一次社會運動,像以前一樣,他在人海中出現,不過, 很快又被淹沒了。

一個人的社會 | 第一期展覽

時間:2019年6月23日-7月22日

地點:廣州市番禺區新造鎮海傍路4號 新造當代藝術中心

藝術家:

寧靜 x 余秋呈

劉鐵民 x 陳巧真

滿宇 x 徐坦

李珂 x 徐然 姚鶴立

山河 x 徐琳瑜

梁廣年 x 喻旭東

劉超 x 劉偉偉

石炳煌 x 謝劍波

李莉君 x 東啓

唐昌旺 x 唐浩多

出品人:藍海騏

項目發起人:李一凡、徐雅珺、劉洋、滿宇

策展人:滿宇

策展助理:翁欣欣

展覽執行:李樂

主辦:

協辦:

鳴謝:

【一個人的社會】藝術計劃

此次藝術項⽬以精神分析的理論與實踐為理念參考,邀請藝術家與精神分析家一同針對社會中的不同個體進行⽥野研究與實踐工作,通過一系列的會談、討論班、協同創作、展覽等活動對社會中的「⼈」之精神狀況展開理解、對話、認知和行動。這個項⽬的初衷是為了在當下的社會語境中,嘗試重新指認⾏動的主體。

沒有人例外,我們生活在一個共同的語境中,但由於遭遇的偶然性,每個人有著自己的上下文。《一個人的社會》將具體的個人作為工作的第一現場,藝術家處在一個無知的位置上:自身的歷史、家庭與社會關係將得到重述。作為一個持續項目,我們期待通過不同階段的工作積累,圍繞著主體的現實,在不經意的日常行為中和無處不在的權力話語這一緯度上,呈現個體特殊的主體邏輯與社會現場之間複雜的張力關係。在這樣的工作中,我們能夠更為清晰的看到那些瑣碎或者嚴謹的觀念、日常或者異常的行為、那些所謂高級或者低級的審美趣味與個人遭遇之間的關係。那些各式各樣的意識形態神話即便是在日常的層面也需要被權力的幻象結構所支撐。

我們期望藝術家的工作遵從「從現場到現場」的原則,因此項目的完成會根據自身要求以不同的方式結束。這裡的現場到現場,強調的是藝術家始終在秩序的生產環節中工作,而展覽只是對整體工作的一個階段性呈現與交流。《一個人的社會》第一期曾於2019年6月23日在廣州新造當代藝術中心展出,由十位藝術家與他們的合作者共同參與;目前新一期的十二位藝術家正在進行田野工作,第二期展覽將於2021年8月在香港展出,由亞洲民眾戲劇節協會主辦,香港藝術發展局資助。

此項目由李一凡、滿宇和兩位精神分析家劉洋、徐雅珺共同發起。第一期的策展人為滿宇,正在進行之第二期的策展人是劉南茜。我們期待持續的工作可以將對主體的重新認識帶入我們未來的常識,以面對個體在社會實踐中所遭遇的內外困境。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐