【無形・進擊的動漫】煩惱即菩提,飄零當自植——訪哲學學者陶國璋

(原文刊載於虛詞・無形)

文|陳芷盈

1993年,牟宗三先生接受亞洲電視台訪問,記者問:老師你在香港生活寂寞嗎?牟宗三答道:「生活是孤獨的,但並不寂寞。孤獨是生命的本質,人生下來都是孤身的;不過人生總有一些堅持,堅持下去,便孤獨而不寂寞。」

牟宗三去世距今已逾廿載,其弟子陶國璋轉眼亦年近七十。這天以新書訪問為由來到中大,問陶生同一問題,他毫不猶疑答道:「明確是孤獨而不寂寞。我以往性情較孤僻,懶得跟人交流,但慢慢地,可能受莊子影響吧,我開始警惕讀哲學的人有時會過分自我中心與抽離,或勉強自己孤獨。」

陶國璋常以莊子的「其一與天為徒,其不一與人為徒,天與人不相勝也,是之謂真人」自勉,在不斷追尋真理的同時,也不失對現實世情的關懷,把看似離地的哲學與日常生活緊緊扣連。他退而不休,今年與趙善軒合著《再飄零:離散時代與社會撕裂的哲學思考》(下稱《再》),並出版《會通佛家、康德、海德格爾的〈齊物論〉》(下稱《會》),呼應先師唐君毅「花果飄零,靈根自值」一語,教人在動盪中安身立命。

沒有文化的香港人,遇上「再飄零」的時代

昔日唐君毅、錢穆、牟宗三等新儒家學者因政治原因離開中國,南來創學,在風雨飄搖之際勉力保留中華文化,此為「靈根自植」的實踐。相距數十載,香港面臨「再飄零」的命運,陶國璋卻一再強調兩者有本質的分別,道破「香港人沒有所謂文化精神。」

有別於前人以中華文化為根,陶國璋認為「香港人向來只有價值方向,如西方法治與契約精神,繼而孕育出一個蓬勃的金融市場,但卻輕視藝術、宗教、生命價值等追求。」他以「溫情」形容香港人,即自足於「小確幸」,只顧一己逸樂,往往內捲於一種自我的安全感、幸福感中,如經常去旅行、消費、最緊要買樓等等。當外在環境變動時,人便頓覺盪然無歸,部分人因而覺醒,重新審視生命,但另一部分人則更內捲在於虛假的安逸中,兩個群體的價值分歧,促使社會撕裂。

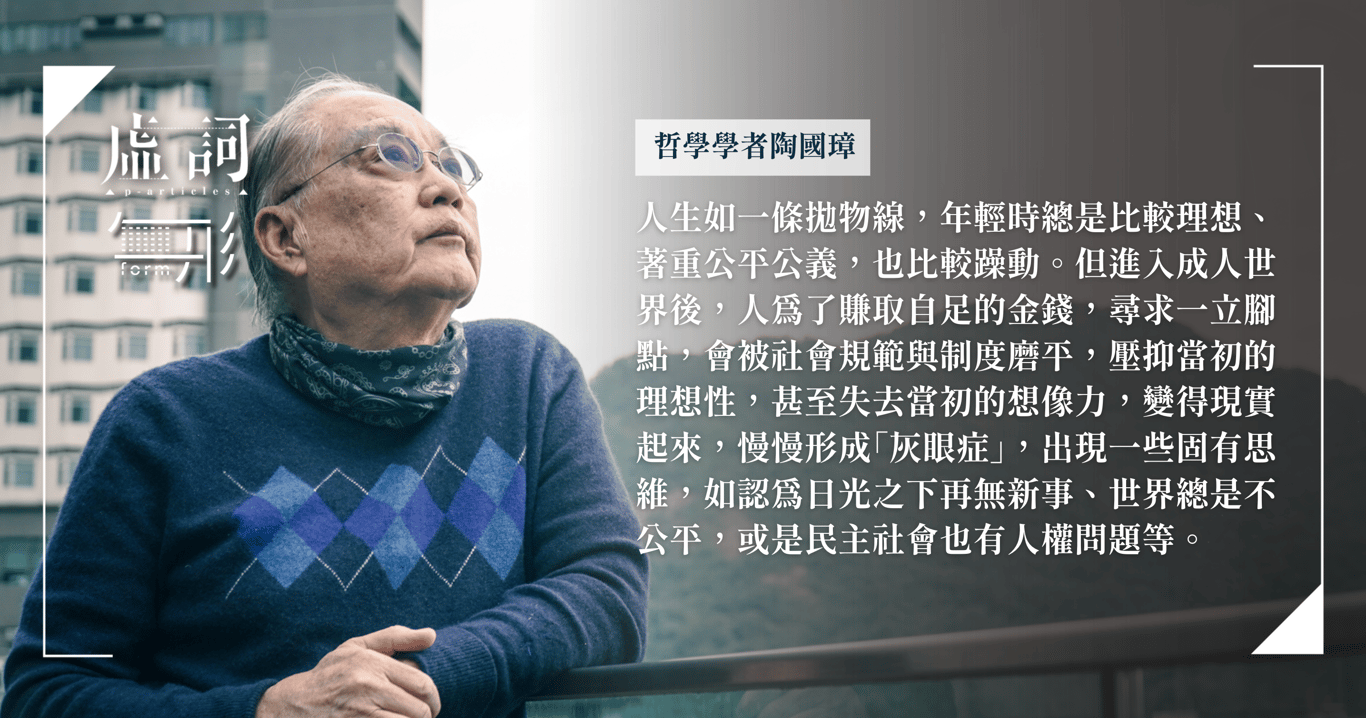

人慣於追求穩定的原因,陶國璋以唐君毅的比喻解釋:「人生如一條拋物線,年輕時總是比較理想、著重公平公義,也比較躁動。但進入成人世界後,人為了賺取自足的金錢,尋求一立腳點,會被社會規範與制度磨平,壓抑當初的理想性,甚至失去當初的想像力,變得現實起來,慢慢形成『灰眼症』,出現一些固有思維,如認為日光之下再無新事、世界總是不公平,或是民主社會也有人權問題等;又或崇尚『森林法則』,認為人不為己天誅地滅。如此生命便逐漸走下坡,開始出現悲秋之情,變得閒散而無所作為,每天飲茶、打麻將度日晨,不斷自圓其說,不願承認已失去當初的理想。」雖然社會不乏一些拒絕世故、堅持理想的人,但陶國璋依然感慨現實漩流之大,一不小心就會陷落,這也是世代矛盾難解之處。

以啟蒙代替救亡,開拓存在的多向性

在價值真空、花果飄零的時代困局下,陶國璋提出「以啟蒙代替救亡」。他多番強調,此次「再飄零」有別過去先賢任重道遠的救亡運動,而是希望開拓人存在的多向性,非再封限於享樂,而這種心靈的擴充與客觀環境是否自由無關。「當然在封閉的社會,人較難觸發其自覺,畢竟各任其性是要以客觀自由作保障,但我始終比較樂觀地相信,士無恆產而有恆心。在貧乏或種種限制之中,仍會有人堅持求道的恆心,因為人性中潛藏著自我善化的要求,若以唐君毅先生的說話形容,即是對世界有所關懷、有所惻隱的志士仁人,自然會希望參贊化育,善化社會,『範圍天地之化而不為過,曲成萬物而不為』(《易繫辭》),這便是唐君毅先生強調的人文精神。」換言之,文化創造的道路迂迴曲折,有賴於人內心的道德自覺與實踐,這種對人性的信任,大抵是陶國璋身為哲學家的理想與浪漫。

陶國璋進一步說,愈是動盪的環境,愈能激盪人對存在的發問。他深感近年的社會運動讓年輕人醒覺,其一是開始以香港作為根,希望保留此地的歷史記憶,其二是對自我有所肯定或追尋。陶國璋解釋,「人的生存狀態有兩種模式,第一種是追求穩定感,第二種是追求自由。香港是賺錢謀生之地,大部分人人生目標都是為了創造財富,向上流動。但政治或其他因素,使得年輕人開始反省過往的生活,轉而渴望存在的自由,在政治訴求以外,也很想問自己應怎麼生活下去——」但緊接著,人就會因為對存在有所焦慮而出現陣痛,「無力感便在這時出現。」在中大任教多年的陶國璋,自言常感受到年輕學生們的無力,常以米蘭昆德拉在《生命中不能承受之輕》提出的「輕不著地」形容年輕人因意義失落而感虛無,加上社會動盪過後價值失序,又再加劇了那份不確定感,甚至無法改變未來的宿命感。

故陶國璋兩本新作都以「反求其本」的精神,寄望人能回歸內在,為飄泊心靈尋找出路。「所謂啟蒙,不再是要高舉所謂的香港文化,更重要的是去追求更多知識、拓展視野與藝術生命,無論是在小小花園種花享受閒餘,還是以創作表達自我、反思香港文化也好,趁這機會讓生命形態變得更多樣化,不要再像以往那般為忙而忙,將人工具化。」如此在不同位置自我善化,追溯生命意義,找到使內心「充實而不可以已」、無法停止的追求,自能主宰自己的生命,也是這個時代「靈根自植」的實踐。

談及此,陶國璋特別釐清一點:東方的主體哲學雖然著重個人修為,但這並非躺平。「東方哲學有別於坊間販賣的心靈雞湯、放下捨離,又或是冥想修行等概念,它不只著眼於個人問題或毫不作為的思想。儒家主張人皆有惻隱之心,繼而擴而充之,推己及人;道家叫人去除分別心,由無為虛靜中找回本源,繼而『無爲』地參與世界,非為名利去參與政治、為掌聲而善化社會;佛教主張人生種種煩惱都是顛倒想,故我們必須『逆覺』,從內在的慈悲或佛性之中,喚起對他人苦難的關懷。」換言之,東方哲學相信人皆有超越的心性,陶國璋說得玄妙:「這或許是人存在的神秘傾向,就是想開展自己,認識自己,又或是簡單一點,探問怎樣生存會更好、怎樣才叫幸福等等。」他遂說,這或許與語言、審美、運算等能力一樣,都是先天地潛藏於人的結構之中,等待被喚醒。然後打趣道:「無論如何,你也無法教貓仔計算微積分吧?」人之異於禽獸者,正就在於能夠覺悟自我,繼而成為更好的自己。

樂觀建基於悲觀,智慧始於無明

人如何覺悟,陶國璋在《會》一書中,繼承了老師牟宗三的哲學體系以說明之。陶國璋引用佛家「煩惱即菩提,生死即涅槃」一說,解釋煩惱與生死為苦,但因著苦的存在,可以迫使我們思考超脫的可能。就如當下港人面對的命運,正是各人覺悟的機緣,若能由生命的感觸,觸發對社會的關懷,自我善化,縱使飄零四散,美好的價值與文化都可在各自生命生根發芽,也無需過分悲觀了。

真正的樂觀建基於悲觀,人生的智慧,或源自於對生命之感慨。就如陶國璋自小體弱,常要到醫院洗腎,多次徘徊死亡邊緣,由此衍生哲學的感懷,在悲觀中提煉智慧,尤其思索有關死亡的問題,而《會》更是陶國璋五十年來有關生死思考的總結。然而陶國璋卻笑道:「我以七十歲的高齡告訴大家,我如今仍未能安頓死亡。」

有些事情可能會徒勞無功,如花費半生思考生死的意義,又如退休之後繼續授課書寫去傳達某些理念。而人只管去追尋內心的湧動、存在的使命,無論結果如何,世界改變與否,我們仍堅持所相信的,奮力實現自我,不要下滑於人生的拋物線已足矣。七十高齡的陶國璋再說:「我沒有怎麼走到悲秋之情,這點還是多得哲學。」

後記:

訪問最後,問陶生可想讓九歲的孫兒將來修讀哲學,他笑道「全家人都反對。」他說孫兒確實喜歡哲學,曾形容人生像擦紙膠,不斷寫字後,又抹去重來。「想不到竟然這麼虛無主義。不過人很難預測自己的未來,尤其年輕人還有很多變化,有些東西無法勉強,有時還是得承認業力不可思議。」

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/hs2kncy5k5elshkgjzcxbtwp8kx32e

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐